О VIII Международном фестивале национальных театров «Туганлык» в Уфе

С 16 по 23 мая в Уфе проходил VIII Международный фестиваль национальных театров «Туганлык», возобновленный после пятилетнего перерыва. Его формат изменился. Исчезла номинация «Лучший спектакль», вокруг которой прежде традиционно кипели разнонациональные страсти. Вместо жюри, но с теми же функциями появился экспертный совет. Башкирский академический театр драмы им. М. Гафури как хозяин фестиваля отказался от участия в конкурсе и показал два спектакля в офф-программе. В качестве гостевого был приглашен русский спектакль — золотомасочный булгаковский «Морфий» Антона Федорова Псковского академического театра драмы им. А. С. Пушкина. А самое главное, вслед прошлогоднему казанскому «Наврузу» и «Туганлык» перестал быть чисто тюркоязычным.

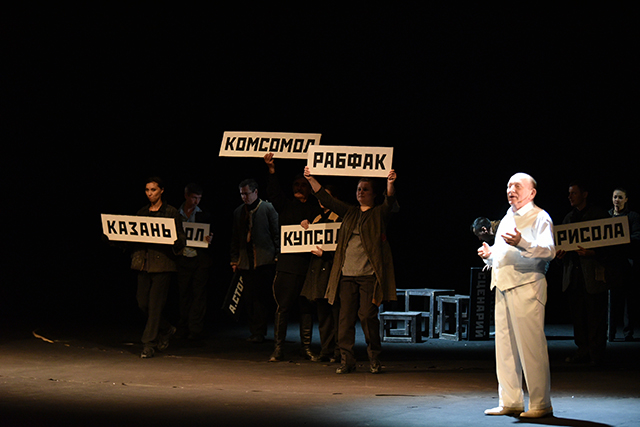

Сцена из спектакля «Горе от ума».

Фото — архив фестиваля.

Абхазский государственный драматический театр им. С. Я. Чанба (Республика Абхазия, Сухуми, абхазо-адыгская языковая группа) весьма темпераментно представил пьесу В. Семеновского «Ловелас» в оформлении и режиссуре А. Кове. Публику покатали на поворотном круге, четыре азартных артиста вокруг нас в эстетике очень бедного театра бодро разыграли нехитрый сюжет про Макара Девушкина и Вареньку Доброселову, впрочем, не имеющий никакого смыслового и стилистического отношения ни к «Бедным людям» Достоевского, ни к интеллектуальным парадоксам обратившегося к его роману драматурга.

Спектакль по грибоедовскому «Горю от ума» привез на фестиваль Национальный драматический театр им. Б. Басангова (Республика Калмыкия, Элиста, монгольская языковая группа). Б. Манджиев определил жанр своей полуторачасовой постановки в унылой черно-желтой гамме с нелепыми гигантскими клетками и стульями художника М. Щуплецовой как «фантасмагорию», хотя кроме светской толпы в черных масках-баутах, кинувшейся заклевывать Чацкого длинными носами, ничего такого в спектакле больше не нашлось. Режиссер отредактировал пьесу глубоко потрясшим меня способом — он выкинул из комедии все грибоедовские обличения. Нет монологов Чацкого, Фамусова, Скалозуба, Репетилова, нет прочих персонажей бала. Впрочем, один монолог режиссер оставил, и это центральный момент спектакля, когда Чацкий бросает на балу в толпу якобы офранцуженной светской черни обличение в прозападной ориентации. Именно после этого его и клюют.

Сцена из спектакля «Король Лир».

Фото — архив фестиваля.

Северо-Осетинский государственный академический театр им. В. Тхапсаева (Республика Северная Осетия — Алания, Владикавказ, группа индоевропейских языков) привез в Уфу «Короля Лира», четырежды (как лучший спектакль, за режиссуру, за главные мужскую и женскую роли) номинированного на «Золотую Маску» — 2024. Это масштабная работа театра, где шекспировский сюжет перенесен в 1990-е годы, где на церемонии отречения Лира от царства дочери его с мужьями сидят на стульях в ряд, и перед ними четыре настоящие балерины исполняют «Танец маленьких лебедей», недвусмысленно отсылая публику к событиям путча, а потом изгнавшие отца старшие сестры вместе со своими сторонниками сами неистово пляшут под знаменитый перестроечный хит, празднуя, как им кажется, окончательную свою победу.

Признаться, в политической подоплеке спектакля я совершенно запуталась: так и не поняла, путчисты или либералы Гонерилья Ф. Хосоновой и Регана Д. Таутиевой, и кто такой в этом раскладе сам король. Но вот ослепленный Глостер А. Айларова в шапке-пирожке никаких вопросов не вызвал, трогательно умерев под одним из многих красных знамен с серпом и молотом. Лир А. Албегова совершенно разный в двух актах спектакля: в первом — сухой и неприятный чиновник, во втором — исстрадавшийся дряхлый старец; причем обе эти очень разные роли артист играет весьма убедительно. Миниатюрная А. Агкацева с шапкой кудрявых волос, одновременно Корделия и Шут, на отречении — рассерженная нонконформистка, с которой рассвирепевший отец срывает красную юбку, а она в ответ лихо раздирает себе на коленках черные колготы. Потом она — Шут с причудливым гримом, в белой пачке и штанине на одну ногу, а в финале — дама в черном канотье и безобразном полосатом костюме.

Сцена из спектакля «Йыван Кырла. Путевка в жизнь».

Фото — архив фестиваля.

Актриса темпераментна, быстра и пластична, она и получила на «Туганлыке» вслед золотомасочной номинации приз «За лучшую женскую роль», хотя по мне такой супердинамичный способ существования свел до минимума всякую внутреннюю жизнь ее героини. А вот А. Тигиев, удостоенный приза «За лучшую мужскую роль второго плана» точно и азартно сыграл бастарда Эдмунда выбившимся на самый верх быкоподобным бандюганом из 90-х. Спектакль режиссера Г. Валиева ярок, изобилует цветовыми и световыми эффектами, подгоняется поворотным кругом и впечатляет огромными дверями-воротами в никуда на заднем плане.

На «Туганлыке», вопреки положению о фестивале, на сей раз вручили целых две главные премии «За лучшую режиссуру». Одну из них получил Степан Пектеев, постановщик и автор постдокументальной драмы «Йыван Кырла. Путевка в жизнь» в Марийском национальном театре драмы им. М. Шкетана (Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, финно-угорская языковая группа). Спектакль этот восхитительно сложен и прост одновременно. Вроде бы байопик о Кирилле Ивановиче Иванове, единственном марийце, снискавшем мировую славу под псевдонимом Йыван Кырла после триумфа на Венецианском фестивале в 1931 году первого советского звукового фильма Николая Экка «Путевка в жизнь».

Но нет: в спектакле отсутствует сама фигура артиста с восхитившей Мейерхольда улыбкой, прославившегося единственной ролью марийца-беспризорника, перевоспитанного в трудовой коммуне и убитого врагами новой власти. Пектеев наложил историю Кырлы, репрессированного и погибшего в лагере в 30-е годы, на рассказ о судьбах самого фильма и Экка, тоже репрессированного, но выжившего и даже вернувшегося в режиссуру. Спектакль строится на пустой сцене с поворотным кругом как виртуозно смонтированная серия эффектных оживающих черно-белых стоп-кадров, свободно стилизующих фрагменты экковской картины. И в этом аскетичном пространстве кроме артистов, редко работающего экрана сверху, красных и белых табличек-титров на длинных шестах есть только еще одно действующее лицо.

Сцена из спектакля «Кулагер».

Фото — архив фестиваля.

Немолодой человек в роскошном белом смокинге как-то очень искренне поясняет происходящее, говорит о Кырле и фильме, о том, кем стал этот человек для марийцев. А еще — о том, как сам он начинающим артистом сыграл Кырлу в спектакле своего театра, поставленном режиссером Пектеевым-старшим почти тридцать лет назад, и завершает свой рассказ напряженными раздумьями об участи своего народа. Возраст, спокойствие и мудрость замечательного артиста И. Смирнова как бы закрепили в нашем воображении сам образ времени, поглощающего прошлое и хищно нацеленного на будущее как на добычу.

Три из восьми конкурсных тюркоязычных спектакля были иностранными, представлявшими две страны Центральной Азии.

Казахский государственный академический театр для детей и юношества им. Г. Мусрепова (Республика Казахстан, Алматы) показал быструю, энергичную и заразительную саунд-драму «Кулагер» И. Джансагулова в постановке Ф. Молдагали. Прямо во время скачек застрелен фаворит, конь Кулагер, символизирующий в этой сценической поэме свободу и силу казахского духа. Зависть, гордость и себялюбие обывателей губят будущее народа. На сцене вся труппа великолепно поет и двигается. Центральная сцена скачек, когда с колосников на веревках падают копыта в руки изображающим коней артистам, и они отыгрывают их перестуком бешеный темп бега, весьма впечатляет. Спектакль этот получил приз «За лучшее музыкально-пластическое решение». Но все же самый сильный эффект произвели на меня божественный вокал и актерская свобода Асета Имангалиева, сыгравшего поэта, хозяина Кулагера.

Сцена из спектакля «Карагоз».

Фото — архив фестиваля.

В Карагандинском областном академическом казахском драматическом театре им. С. Сейфуллина (Республика Казахстан, Караганда) отлично известная в Москве ученица Р. Туминаса Г. Балпеисова поставила трагедию М. Ауэзова «Карагоз», написанную почти сто лет назад. Вполне традиционная история о девушке, полюбившей талантливого акына, выданной замуж за богатого, помешавшейся и умершей, решена режиссером как бы антиэтнографически. Многочисленные исполнители в изумительно стилизованных под старину национальных костюмах передвигаются по распахнутой вглубь огромной туманной сцене, безостановочно образуя почти скульптурные композиции, которые рассыпаются, потом собираются вновь уже в других конфигурациях. Невероятной красоты пластически решенная сцена первой брачной ночи, когда жених рывками разматывает на высоком головном уборе невесты легкое белое шелковое полотно, и вот оно уже полощется через всю сцену. Главные герои даны крупным планом, их основные диалоги идут на авансцене, все трое хорошие, страдающие люди. Но нелюбимый муж Нарша в исполнении Б. Нурмаганбетова еще и умный рефлексирующий герой, обуреваемый виной и страстью. Именно этот артист и получил приз «За лучшую мужскую роль».

Сцена из спектакля «Белый пароход».

Фото — архив фестиваля.

Трогательный, жестокий и очень человечный «Белый пароход» по повести Ч. Айтматова сыграли отличные артисты Иссык-Кульского областного музыкального драматического театра им. К. Жантошева (Кыргызская Республика, Каракол). Там судьба выращенного дедом особенного мальчика, уходящего в погоне за мифическим белым пароходом на дно великого озера от безжалостной и злой реальности, тесно переплелась с темой двух войн — Великой Отечественной и Афганской, изувечивших обычные человеческие жизни уже после того, как сами бои закончились. Очень страшна сцена, когда в Афганистане убивают сразу после свадьбы отправленного туда Сейдакмата. К. Медер мажет лицо своего солдатика белым, вытягивается в струну. И начинается трагическое лацци с трупной мухой. Артист отыгрывает ее кружение, пытается поймать, а муха садится ему на лицо, лезет в глаза. Рядом недавняя невеста Ж. Шермамбетовой плачет на могиле мужа. Вот солдатик резко отмахнулся, и муха вдруг, перелетев невидимый барьер, села на залитое слезами лицо юной вдовы. В публике тихо заплакали.

Или — озверелый грузный муж навьючивает на свою немолодую бесплодную жену автомобильные покрышки (нам сказали, что так было в реальности) и изуверски хлещет ее веревкой. Смотреть на это невозможно, но глаз отвести нельзя. А сцена эта сменится позже тихим объяснением супругов через запертую дверь, как у Вампилова. Актерский дуэт С. Абдыкадыровой, получившей приз «За лучшую женскую роль второго плана» и мощного К. Шабдалиева поражает сыгранной ими гремучей смесью любви и ненависти, вины и жалости, зверства и нежности. Весь спектакль похож на калейдоскоп из разножанровых сценок, существующих в широкой амплитуде от комедийно-бытовых до совершенно символистских. И молодой режиссер У. Карыпбаев, вместе с С. Пектеевым получивший один из двух призов «За лучшую режиссуру» (оба — выпускники РГИСИ, мастерских Г. Тростянецкого и А. Праудина), очень быстро тасует эти сценки, слайдами залипающие в зрительском воображении.

Сцена из спектакля «Дом Бернарды Альбы».

Фото — архив фестиваля.

Пять российских тюркоязычных спектаклей образовали в афише «Туганлыка» весьма разнородную картину и по темам, и по средствам сценической выразительности.

Национальный музыкально-драматический театр им. В. Кок-Оола (Республика Тыва, Кызыл) привез в Уфу «Дом Бернарды Альбы» Г. Лорки. Около двадцати лет назад С. Ооржак уже ставила эту пьесу в Якутске с великой Степанидой Борисовой в роли матери. По сравнению с первым, номинированным тогда на «Золотую Маску», этот вариант душной драмы с психопатическими дамами упростился до частного случая. По-тувински наряженные героини выстраивались в линии на пустой сцене, раздвинув колени в стороны, приседали с вывернутыми ступнями, немножко кричали, снова приседали и опять покрикивали. Семейные беды шли своим чередом.

Сцена из спектакля «Пегий пес, бегущий краем моря».

Фото — архив фестиваля.

Л. Зайкаускас инсценировал в Дагестанском государственном кумыкском музыкально-драматическом театре им. А. Салаватова (Республика Дагестан, Махачкала) знаменитую повесть Ч. Айтматова о нивхах — «Пегий пес, бегущий краем моря». По свидетельству коллеги, на российской сцене это то ли второй, то ли третий клон одного и того же спектакля литовского режиссера. Очень хорошие и яркие артисты темпераментно играли историю мужского самопожертвования ради будущего в очень странной, придуманной режиссером среде: с экраном-задником, где чередуются скачанные из интернета кадры морской фауны и флоры; с лодкой, смахивающей на скелет обглоданной нерп; с развеселой Рыбой-женщиной, упакованной в хвост с тряпичными чешуйками величиной с блюдце, которую время от времени выносили из зрительного зала на носилках и сгружали на сцену.

Сцена из спектакля «Кукушкины слезы».

Фото — архив фестиваля.

Чувашский государственный театр юного зрителя им. М. Сеспеля (Чувашская Республика, Чебоксары) показал «драматическую фантазию» М. Башкирова по роману М. Юхмы «Кукушкины слезы», повествующую о судьбе чуваша Алипая, сразу после свадьбы мобилизованного и попавшего во время Первой мировой войны в немецкий плен, женившегося там снова, вырастившего сына-немца, который, как и без него родившийся сын-чуваш, погиб на Второй мировой. Произносимый со сцены актерами текст, где пафос и сантимент соседствуют с фарсом, абсолютно адекватно воплощен на сцене режиссером Б. Манджиевым. Там по подмосткам раскатывают огромную строительную монтажную катушку, многозначительно символизирующую то одно, то другое. Там карикатурные немецкие бюргеры омерзительны, жена-немка преступница, сын-немец мерзавец, а бедный страдающий Алипай полжизни мыкается среди них, изнемогая от тоски по родине и безостановочно рассказывая чувашские сказки. Сказочные чудища там есть тоже. И только какими-то невероятными свойствами таланта дуэту очень хороших артистов — Д. Михайлову и В. Пайгильдиной — удается очеловечить эти нагромождения драматургических и постановочных странностей.

И. Казакбаев инсценировал и поставил в Салаватском государственном башкирском драматическом театре (Республика Башкортостан, Салават) повесть национального классика М. Карима «Помилование». Историю мобилизованного в годы Великой Отечественной войны влюбленного паренька, скатавшегося в самоволку на пару часов к любимой, обвиненного в дезертирстве и расстрелянного незадолго до приказа о помиловании, режиссер превратил в сценическую «балладу», решенную с применением стиля контемпорари-данса. В спектакле ясный режиссерский рисунок, искренние артисты, но схематизм инсценировки явно связал всех по рукам.

Сцена из спектакля «Алтынчеч. Наследие».

Фото — архив фестиваля.

В знаменитом Альметьевском татарском государственном театре (Республика Татарстан, Альметьевск) режиссер М. Абулкатинов поставил сценическую композицию И. Зайниева «Алтынчеч. Наследие». И сам замысел очень интересен. На сцене художником С. Шныревой стилизован интерьер кабинета казанского музея-квартиры татарского поэта Мусы Джалиля с письменным столом и зеленой лампой. Сумерки. Уборщица моет пол, уходит. И тут в кресле словно из ниоткуда возникает фигура поэта. Он сочиняет оперное либретто на материале кровавых событий татарской истории XIII века, и его персонажи из тех давних времен вдруг материализуются в музейном пространстве, любят, сражаются за свободу, гибнут и побеждают. Взлетают ввысь музейные стены, история простреливает пространство насквозь, но к финалу мираж рассеивается, поэт исчезает, и поле битв вновь превращается в оцепенелую экспозицию. Спектакль чисто сделан, но уж очень холоден, и даже великолепная, страстная М. Гайнуллина в роли ослепленной врагами матери не в силах эту холодность преодолеть.

Татарский государственный академический театр им. Г. Камала (Республика Татарстан, Казань) привез на «Туганлык» накрывшую едва ли не все театры нашей страны японскую пьесу Коки Митани «Академия смеха». Режиссер, художник и музыкальный оформитель Айдар Заббаров поставил ее под названием «Пепел» и сильно видоизменил изначальный жанр, который условно можно было бы назвать «фарсом сквозь слезы», поубавив смеха за счет открытого проявления скорби. Битвы драматурга с цензором за разрешение допуска его комедии к постановке тут сопровождаются не только замечательным живым вокалом, музицированием и многочисленными гэгами. Сцена завалена сугробами изрезанной в шредере бумаги, а на мерцающем заднике параллельно забавной пикировке героев плывут списки запрещенных в советское время произведений татарских классиков и перечень имен репрессированных татарских литераторов. Очень хорошо играет цензора А. Бурганов, но Э. Талипов превосходен в роли не только драматурга, но и вокалиста, и виртуоза-барабанщика. Спектакль получил приз «За лучшее аудиовизуальное решение».

Сцена из спектакля «Академия смеха».

Фото — архив фестиваля.

Восьмой «Туганлык» удался. Он собрал в Уфе множество прекрасных и талантливых театральных людей, интересных спектаклей. Президент Республики Башкортостан подписал указ о регулярном проведении фестиваля раз в три года. Так что впереди девятый — «Туганлык 2027».

Интересно было бы узнать что-нибудь и о спектаклях офф-конкурсной программы, представленных хозяевами фестиваля, уфимцами