Российская платформа XVII Международного летнего фестиваля современного танца Open Look в Санкт-Петербурге. 6‒8 июля 2015 года.

У нас не так много фестивалей современного танца. Большинство из них — результат самостоятельных усилий отдельных людей, увлеченных contemporary dance — танцем о настоящем и в настоящем (времени). Собственно, благодаря подобным частным инициативам и держится российский contemporary. И — вопреки скепсису представителей культурного истеблишмента — достигает все новых высот, расширяет свою аудиторию.

Прошедший недавно петербургский Open Look — не только один из самых стабильных (нынче он состоялся в семнадцатый раз — для России это срок!), но и влиятельных в сообществе. Этот фестиваль, созданный в 1999 году танцовщицей, хореографом, педагогом Натальей Каспаровой и ее мужем, Вадимом Каспаровым, — как воздух нужен российским труппам и авторам.

В нынешнем году фестиваль «вырос» в две обстоятельные программы: кейс иностранных компаний/хореографов и национальную платформу, «Russian Look». В первой принимали участие авторы и исполнители из Швеции, Великобритании, Нидерландов, Аргентины, Канады и Японии. Выдающимся фактом стало участие Нидерландского театра танца (молодежной труппы блистательного триумвирата). Что же касается российского contemporary — впервые он был представлен на фестивале столь масштабно.

К формированию программы организаторы подошли системно. Экспертный совет, в который вошли представители театров «АХЕ», «Derevo», пара российских хореографов, работающих за границей, исследователь современного танца Катя Васенина (автор книг о российском и постсоветском contemporary), за год отсмотрели на видео и живьем 96 спектаклей, выбрав из них лишь 13. В результате — трехдневный мультидисциплинарный интенсив, объединивший перформанс (за него отвечали Полина Зырянова из Нижнего Новгорода, увлеченная буто; А. Машанов — С. Ливен, создатели аудиовизуального перформанса «Эволюция формы»), «новый цирк» («Тоска. Комедия» Яны Туминой), танцевальный, пластический, физический и визуальный театр. Все те неакадемические формы художественной выразительности, что во главу угла ставят авторское высказывание; повседневность, рассмотренную «под лупой»; постоянный поиск телесной выразительности и энергию визуально-чувственной, почти тактильной коммуникации. Вместо нарратива, стройной фабулы, конвенциональных техник и виртуоза-исполнителя, послушно транслирующего чужие тексты.

Спектакль «Она», копродукция британского хореографа Грэхема Эйди и петербургского Дома танца «Каннон Данс» — образцовый пример аутентичного высказывания, основанного на личном опыте. Восемь женщин на сцене — от юных учениц до самой Натальи Каспаровой — рассказывают о себе. Самые интимные переживания и опыт — супружеская любовь, неизжитая сексуальная травма, изматывающая тревога, девичье легкомыслие, кризис среднего возраста — в обрывках фраз и возникающих на наших глазах соло. И в них каждая из участниц уникальна.

«Встречи» Ольги Поны — лишь на первый взгляд игра чистых форм. Энергия и сила, с которой тела танцовщиков «встречаются» и взаимодействуют, нарастающее исступление и открытие все новых ресурсов, внезапное просветление и штиль в финале, когда все танцовщики, высвеченные светом некоего небесного тела (может — Солнца, а может — какой-то другой, очень далекой от нас звезды), «замирают» на конструкции в глубине сцены, — неожиданно «пробивают». Безостановочная кинетика тел-частиц внезапно оборачивается прозрением о нашей бесприютности и вечном поиске точки опоры…

Танц-спектакль «ВСЕЧТОЯМОГУБЫТЬ» Олега Степанова и Алексея Торгунакова (экс-танцовщики екатеринбургских «Провинциальных танцев» создали его для танц-компании из Краснодара «Воздух») начинается с манипуляций трех героинь (или одной — распавшейся на три противоречивые сущности) с огромными листами оберточной бумаги. Хрупкие девицы разрывают бумагу, зарываются в нее, складывают из нее всевозможные фигуры. Бумага, впрочем, лишь миметический усилитель неожиданно жестких меж- (или внутри-?) личностных разборок.

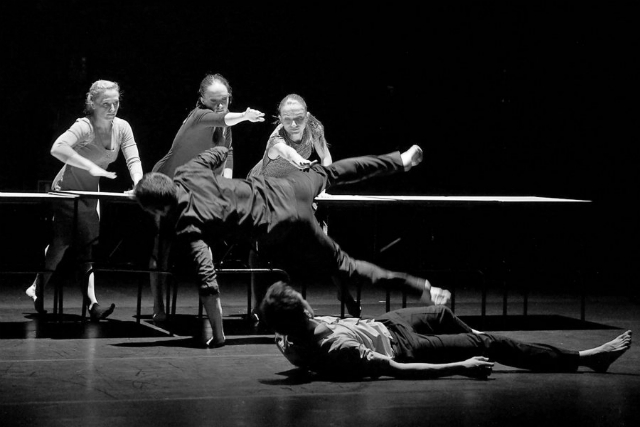

«Человек рассеянный», а вернее — пребывающий в состоянии энтропии — постоянная тема екатеринбургского «Окоема». (Созданная Александром Гурвичем труппа объединяет студентов, выпускников и преподавателей факультета современного танца Гуманитарного университета г. Екатеринбурга.) В спектакле «Чистое, хорошо освещенное место» шесть персонажей борются за место под солнцем, манипулируя складными столами. Они сбиваются в группы, участвуя в бессмысленных коллективных ритуалах, они ищут убежища в никому не нужных отношениях, они вновь и вновь карабкаются на свои столы-места, но найти себя, собрать свое расколотое «я» или хотя бы обрести покой им не удается.

В ироничных спектаклях Пепеляева (на платформу он представил «Люфт» — work-in-progress с тремя танцовщиками балета «Москва»), как известно, отделаться только танцеванием, пусть даже очень хорошим, нельзя. Под саркастический «нарез» «Ревизской сказки» А. Шнитке двумя персонажами (отвергнутый поклонник — Арсен Именов, его более удачливый соперник — Илья Романов) ловко и сердито заправляет взбалмошная героиня (обаятельная и характерная Анн-Шарлотт Куйо). Эксцентрика перипетий, тонкая ирония автора, не только наблюдающего за всеми этими сценами ревности, скандалов, примирений и проч. через видеокамеры, но и доводящего их до абсурда компьютерной графикой, придают спектаклю оттенок клоунады и черной комедии.

За свои почти тридцать лет театр «ЧерноеНЕБОбелое» не стал менее загадочным, более открытым или человечным. Зловещая, балансирующая на грани банального кича и элитного «магического» театра красота его спектаклей, синтез отточенной до совершенства зомбиобразной пластики Марчеллы Солтан, световых эффектов и оглушительного электронного саунда, по-прежнему восхищает публику и возмущает критиков. На OL была представлена последняя премьера театра — «М — значит Магритт». Образы спектакля, сам дизайн сцены с огромной клеткой в центре (парафраз картины «Терапевт»), внутри которой возникают сновидческие фигуры, лишенные лиц и психологии, — господина с сигарой в котелке, венецианки в карнавальном костюме, девочки-старушки, зажигающей таинственные огоньки, — отчасти навеяны картинами знаменитого бельгийца. Но только отчасти: странно-поэтичный мир художника отступил перед очередным dance-macabre Дмитрия Арюпина.

Долгожданная встреча с «До-Театром», уже давно прописавшемся в немецком Аахене и редко выступающем в России, разочаровала. Причудливые образы Гофмана, а еще полный метафор визуальный мир Тарковского (в релизе спектакля «Гоффмания. Пыль сновидений» указано, что источником вдохновения стал нереализованный киносценарий режиссера о последних днях немецкого романтика) — пожалуй, все это просто предназначено было для «До». И воплотилось: спонтанное наложение эпизодов; сюрреалистические картинки (пух по сцене, «заметающий» даже зрителя; вода, льющаяся на актеров); занятные па странных персонажей —средневековых чумных-докторов, эксцентричных балерин в пачках; душевные метания героя, выраженные свободной пластикой. Беда в том, что фирменный стиль «До-Театра», восхищавший своей смелостью и новизной в начале 2000-х, сегодня кажется уже несколько кустарным и неактуальным.

Представляя в начале акции-импровизации «Опять двойка» своих питомцев, «Группу продленного дня», Антон Адасинский предупредил: «Все, что вы увидите, будет очень плохо, и только какие-то редкие моменты, возможно, станут зернами будущих спектаклей». Думаю, не только я мечтаю увидеть интересные спектакли девяти (трех девушек и шести молодых людей) начинающих мимов-перформеров (в целом, вероятно, одаренных и симпатичных ребят). Но пока была свидетелем первой половины преамбулы. Затянутая серия самодеятельно выполненных этюдов показалась капустником-междусобойчиком студентов-первокурсников. Зрителей же, чтобы не скучали (а было скучно на чужом празднике), время от времени обрызгивали водой и пугали дикими криками.

Балет «Москва» представил «Застывший смех» — совместный проект с австрийско-шведской командой, возглавляемой хореографом Крисом Херингом. Сквозь внешний глянец этой по-европейски «хорошо сделанной вещи» недвусмысленно проступает экзистенциальный вопрос о разрыве между подлинным и неподлинным существованием. Спектакль идет под нарезку из бесконечных и, судя по обрывкам долетающих слов, достаточно пустопорожних разговоров (автор виртуозного саунда — музыкант Андреас Бергер). Хайдеггер считал повседневную «болтовню» свидетельством отчуждения человека от своей сущности, превращения в «das Man» — человека анонимного, обыденного, усредненного. Ритмизация, дискретность, бесконечное зацикливание «болтовни» персонажей «Застывшего смеха», ее идеальный монтаж с эволюциями двенадцати извивающихся тел/говорящих ртов вызывает эффект сюрреалистический. Элегантные девушки в «маленьких черных платьях» и мужчины в пиджачных парах умолкают на полуслове и застывают в самых неожиданных позах. Веселый смех финала переходит в истерику и «конденсируется» в жутковатые всхлипы и стоны.

Ученик Михаила Лавровского (по ГИТИСу) хореограф Павел Глухов сочетает идеологию драмбалета с технологиями физического театра и партнеринга. В спектакле «Дом восходящего солнца» взаимная ненависть и мучения надоевших друг другу супругов оттеняются свежестью чувств молодых людей из соседней квартиры. Многозначительные предметы быта — пальма в кадке, старомодный торшер и кресло, чайник — символизируют безысходность и скуку, бумажные журавлики всех размеров — попытки вырваться из порочного круга.

…Вопросы критериев в современном искусстве — вопросы дискуссионные. У нас велик пиетет перед традицией, линейной фабулой, нарративом. Неакадемические (постдраматические) формы театра, которые постепенно из андеграунда переходят в мейнстрим, требуют от зрителя включения совсем других каналов восприятия. А еще — интеллектуального усилия в постижении сложной, «текучей» современности, моделированием которой и заняты современные авторы. Open Look — это, во-первых, место приобщения к этому сложному, далеко не всегда безупречному в художественном отношении, но чрезвычайно интересному процессу. Во –вторых – одна из возможностей столь полезного уточнения критериев.

Спасибо Вам, Наталия Курюмова за искренний и хороший обзор! Со времен старого Коммерсанта таких содержательных уже не помню. Творческих успехов!

" интересному процессу. Во –вторых – одна из возможностей столь полезного уточнения критериев". — так заканчивается этот текст…