Л. Толстой. «Фальшивый купон». Сценическая версия Н. Скороход.

Экспериментальная сцена под руководством А. Праудина.

Режиссер А. Праудин, художник А. Порай-Кошиц

Это совместный проект «Экспериментальной сцены» и театра СамАрт. То есть, 28 февраля 2008 г. Самарские артисты в точно таких же декорациях сыграли спектакль по рассказу Толстого. Теперь — петербургские.

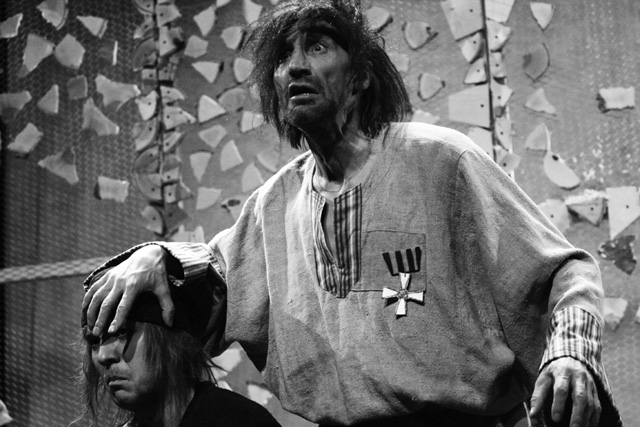

Нравоучительная история о том, как безнравственный поступок двух гимназистов породил в мире цепочку зла, которая росла, ветвилась, прирастала новыми звеньями греха, вела к убийствам и кровопролитиям и была остановлена непротивлением злу старушки Марьи Семеновны (и история пошла обратным ходом, «перековывая» звенья порока в золотые кольца праведности и добра), — рассказана праудинскими актерами с присущей им талантливой тщательностью и азартом. Замечательные актерские работы Александра Кабанова (звероподобный грешник Степан), Ирины Соколовой (Марья Семеновна), Сергея Андрейчука, Маргариты Лоскутниковой, Аллы Еминцевой, Юрия Елагина и новых для театра Сергей Ионкина, Кирилла Маркина, Александра Павельева отточены и, как говорят нынче, «заточены» на брехтовско-лубочную интонацию (вот такая сложносочиненная стилистика предложена Праудиным, давно тренирующим своих артистов системами Станиславского, М. Чехова, теперь Брехта).

Но. Есть у Праудина просто поставленные спектакли, а есть спектакли, поставленные не просто так — то есть спектакли — сложные художественным высказывания. «Фальшивый купон», при том, что он как будто продолжает определенные линии праудинского творчества (одна идет от «Жития и страдания преподобной мученицы Февронии» и «Урока первого. Воскресения», другая, лубочная, — от «Царя Piotr»-а) не производит впечатления высказывания, которого не могло не быть. Он — плод вошедшего в моду мышления и движения «проектами». Вот наступил 2010 «толстовский» год — и театр откликнулся… Не этот путь кажется мне столбовой дорогой творчества Праудина, вряд ли «Дневник Анны К.» по тому же графу Толстому был «проектом»…

Хотя не исключаю — детям, на которых ориентирована Экспериментальная сцена, «Фальшивый купон» полезен: с проступка гимназистов начинает расти дерево всемирного зла, стоп, современные школьники! Ну, а взрослым (в их числе критикам) тут тоже есть что анализировать, сравнивая текст Льва Николаевича с нравоучительным эпическим театром Брехта и фильмом Р. Брессона «Деньги», поставленном в 1983 год по тому же рассказу.

Эту работу и проделает «ПТЖ» в № 60.

Детям, согласна, полезен… прежде всего потому что в спектакле (что редко встретишь сегодня в театре и особенно в кино) зло абсолютно деромантизировано. Однако, Толстого с его морализаторским пафосом, на мой взгляд, переиграть не удалось — а дети терпеть не могут нотаций…

Первое действие, где рассказывается о том, что один маленький плохой поступок порождает цепочку плохих, раз от раза становящихся все хуже и хуже, вызывает стопроцентное доверие. Это абсолютно «праудинская» история. Второе же действие, где нам показывают, как одна хорошая женщина, поступающая просто по-человечески, способна изменить мир, не кажется достоверным. Остается ощущение большой лжи, потому что не веришь в первую очередь в то, что сам постановщик верил в свое высказывание. И чем талантливее средства, коими выражается неправда, тем большее возмущение вызывает спектакль. Сам спектакль — «фальшивый купон». А смотреть его одно удовольствие. Вот тут расходятся морально-этическая установка с эстетической. Этот спектакль полезно смотреть критикам, чтобы получать удовольствие, рассуждая о том, как виртуозно он сделан. И вредно смотреть подросткам. Слишком простое решение подсовывает им в финале режиссер.

Да ложь, но она позволяет понять правду жизни. Вообще спектаклей для критики у нас достаточно, и Марина Дмитревская (я только что посмотрел «Ночь на Пятом») говорила о «нас возвышающем обмане»… справедливо.

Согласна с Викторией — первое действие выстроено вполне убедительно, красиво и даже изящно (во всяком случае, — театрально и зрелищно). Но второе — нагоняет такую дикую тоску…. Никакой современный ребенок этого смотреть не станет ни за что: слишком все в лоб, слишком прямолинейно и абсолютно неправдоподобно! Ребенок лет трех-четырех (в этом возрасте религиозные сентенции Толстого еще могут показаться откровением) просто не выдержит длинного спектакля, а подросток — в лучшем случае посмеется над режиссером, который «ломится в открытую дверь», провозглашая со сцены избитые истины. И никакого «нас возвышающего обмана» мне не удалось разглядеть в этом спектакле.

На Толстого большое влияние оказал Шопенгауэр, который говорил: «…страдания облагораживают, а удовольствия -развращают»(«красиво и даже изящно» — этого у Толстого быть не может). Что касается спектакля в целом — конечно, он небезупречен (это все-таки премьера) и, говоря о «сверхзадаче», тут тоже подойдет одно утверждение Шопенгауэра об истине, которая «…приходит к человеку в три этапа: сначала её высмеивают, потом ей ожесточенно сопротивляются, и наконец её воспринимают как общеизвестную банальность.» Может быть позволите ребенку, подростку и вообще зрителю самому разобраться на каком этапе развития он находится? (тут нет ничего обидного).

Согласна: я видела только Самартовскую версию, актеры потрясающи и непохожи сами на себя, а в целом не очень понятно, что называется, «кому и о чем»