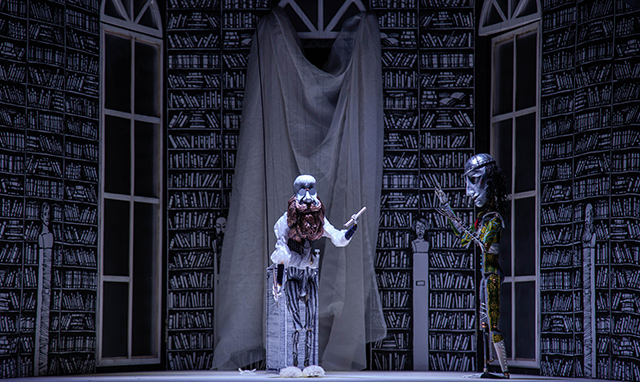

«Собака Камень».

Екатеринбургский театр кукол.

Автор либретто, режиссер и художник Виктор Плотников, композитор Татьяна Алешина, музыкальный руководитель и дирижер Лариса Паутова.

Екатеринбургский театр кукол несколько лет готовился к капитальному ремонту, но начал его все равно неожиданно и не в самое подходящее время. В апреле минувшего года, то есть в разгар пандемии и всяческих запретов. Театру пришлось срочно «эвакуироваться» из своего здания в бывший кинотеатр «Колизей» и приспосабливать к его пространству не только свои старые спектакли, но и те, над которыми как раз шла работа. Оперу марионеток «Собака Камень» изначально планировалось играть в малом зале театра, где зрители, актеры, куклы и музыкальный квинтет (скрипка, виолончель, аккордеон, фагот и гитара) пребывали бы в неком едином камерном пространстве почти домашнего театра с его особой атмосферой, любованием тонкостями и подробностями того, что придумали композитор и художник, а воплощают музыканты и кукловоды.

Сцена из спектакля.

Фото — Евгения Плясунова.

Но премьеру сыграли в большом зале «Колизея». Сценическое действо почти непрерывно происходит на круге, вращающемся над подиумом, оркестрик сидит в проходе между сценой и залом. Эта «оркестровая яма» открыта всем ветрам, музыканты и дирижер, разумеется, в масках, а перед фаготом установлен защитный экран, как нынче предписано духовым инструментам. Вращающая конструкция кряхтит, скрипит и стонет в параллель музыке. Ни о какой камерности говорить, конечно, не приходится, зато возникают масштаб, размах, эпическое дыхание, столь созвучное тому мифу, что творится на сцене.

Жанр спектакля определен как опера марионеток. Что ж, музыкальная афиша последней «Золотой Маски» продемонстрировала, что оперой сейчас может называться что угодно, даже, к примеру, пермский спектакль «Закрой мне глаза». Но вообще-то опера марионеток — жанр вполне законный и старый, особенно распространенный в тех странах, что некогда входили в империю под названием Австро-Венгрия. Он эволюционирует со временем, и в наши дни, как я не раз наблюдал в театрах Чехии и Австрии, как правило, представляет из себя действо под фонограмму классической оперы (чаще других — «Дон Жуан» или «Волшебная флейта» Моцарта). Запись эталонная (Караян!), а кукловоды — истинные виртуозы. Знаменитый пражский «Дон Жуан», сыгранный более пяти тысяч (!) раз, это просто череда фантастических трюков.

В «Собаке Камне» музыка живая, только хор «Доместик» звучит в записи. И раз уж это опера, то сначала несколько слов о музыке петербургского композитора Татьяны Алешиной (но предупреждаю, что я не окончил курс консерватории и даже не начинал его, так что к этим моим суждениям нельзя относиться слишком серьезно). Что-то слышится родное в этих мелодиях: и городской романс, и бардовская песня, и фольклор, и советская песенная классика. Что-то невероятно щемящее, отчаянно лирическое, как будто слушаешь ветерана отечественной эстрады Елену Камбурову (Татьяна Алешина — ее автор): вокала нет уже пару десятилетий, но интонация по-прежнему завораживает преданных поклонников и раздражает людей бездуховных.

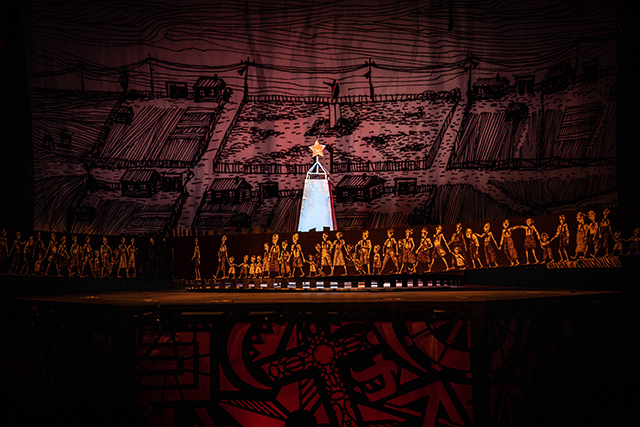

Сцена из спектакля.

Фото — Евгения Плясунова.

55 минут такой музыки, точнее, все же 50 — пять минут отдано на звучащую в прологе и ближе к финалу «Песню о Рыбе» на стихи завлита Екатеринбургского театра кукол Марии Зыряновой («Раскинув объятия-сети, поймаешь меня, сердце забудется. Рыбицей будет биться, молиться, хватая холодное небо ртом. Все потом…»), в ней-то есть лихость и витальность. Все вокальные партии в спектакле отданы Оксане Боднар и Александру Шишкину, они очень достойно справляются с ними, актерски доигрывая то, что не удается допеть (а у Оксаны и с вокалом все хорошо). Своеобразное разделение труда: все остальные актеры спектакля (Юлия Удинцева, Алексей Палкин, Алексей Пожарский, Валерий Полянсков, Степан Роскош) занимаются кукловождением, не открывая рта. Вместе с музыкантами Ольгой Морозовой (скрипка), Еленой Татаровской (виолончель), Никитой Шаравьевым (аккордеон), Виктором Никишевым (фагот) и Антоном Рязанцевым (гитара) под управлением дирижера Ларисы Паутовой актеры создают слаженный ансамбль, очень профессионально и впечатляюще справляющийся с теми непростыми задачами, что поставил главный автор спектакля.

Художник Виктор Плотников (он же и либреттист, и режиссер, но прежде всего сценограф и автор кукол) в этой опере марионеток все-таки даже важнее композитора, недаром в программке назван первым. Это абсолютно авторская, от и до, работа челябинского затворника, которого даже в профессиональной кукольной среде до сих пор путают то с Виктором Платоновым, то с Виктором Антоновым. Но Плотников совершенно оригинальный, ни на кого не похожий мастер, за тридцать лет работы создавший абсолютно индивидуальную систему образов, в совокупности составляющих его мир и миф. Образы «сНежного шоу» Славы Полунина (Плотников — сценограф этого знаменитого спектакля), пожалуй, не главные в этом мире, хотя их отголоски есть и в «Собаке Камне».

Сцена из спектакля.

Фото — Евгения Плясунова.

А вот юная Кармен — маленькая балерина из маленькой русской деревни, впервые появившаяся в пятнадцатиминутном спектакле «Кармен», который сам Плотников тридцать лет назад сыграл на круглой столешнице, а потом провез через полмира, от Нью-Йорка до Тайваня, а теперь ставшая главной героиней «Собаки Камня», — образ архиважный. Хрупкая Кармен и ее Ангел-хранитель в этом спектакле — духи неба, нежности, любви. Железный солдат с киберлицом, ветеран всех возможных локальных войн Леонид, рассекающий по маленькому селу на гибриде экскаватора и корридного быка и безнадежно влюбленный в Кармен, и восстающий из могилы раз в год в день смерти Чапаева самурай-анархист, ординарец великого командира Петр Исаев — духи всяческой хтони, темной земли, брутальности, смерти.

Вообще это, конечно, история про любовь и смерть (и Харон на лодочке приплывет), что так свойственно любой опере. Но не только и, быть может, даже не столько. Иначе зачем бы создателю спектакля понадобились такие герои, как «в прошлом князь, а ныне библиотекарь на полставки» Петр Кропоткин с его монологом про, прости Господи, «скрепы» и десятки, если не сотни на секунду возникающих образов (видеопроекции на экранах и гигантских веерах, теневой театр, картинки на бесконечной ленте) мужиков, пионеров, всадников, висельников… Это еще и некая песня о Родине, протяжная, тоскливая, но все же не безнадежная, песнь о России. Тот самый вечный стон, что у нас песней зовется и длится, длится, длится…

Критик П. Громов утверждал в свое время, что кинорежиссер Андрей Тарковский «делает картинку из серьезных вещей» (я прочитал это в статье Бориса Тулинцева о Громове «Ленинградский затворник», опубликованной четверть века назад в «Московском наблюдателе»). Про Тарковского не скажу, но вот Виктор Плотников точно делает картинки и кукол из серьезных вещей. И картинки завораживающие, а каждая кукла — произведение искусства. Спектаклю не помешало бы чуть больше слаженности, смысловой и визуальной стройности, но с тех пор, как Виктор Плотников отказался иметь дело с каким-либо режиссером кроме себя самого, об этом можно только мечтать (в его предыдущем спектакле в Екатеринбургском театре кукол, замечательном «Дон Кихоте», были те же проблемы).

Сцена из спектакля.

Фото — Евгения Плясунова.

О названии. Говорят, что есть на Урале такая гора — Собака Камень. Правда это или нет, не знаю, о горе такой никогда не слышал. Но вот спектакль «Собака Камень» теперь точно есть, и это, без сомнений, одна из самых ярких премьер первой половины нынешнего отечественного кукольного сезона.

Комментарии (0)