Джон Кейдж. «Лекция о нечто». .

Театр post. Копродукция с «Открытой сценой».

Режиссер Дмитрий Волкострелов.

Об чем бишь нечто? — обо всем…

Надо быть в авангарде! Вот почему, едва прилетев с фестиваля в Ивановской области и услышав, что Дмитрий Волкострелов поставил «Лекцию о нечто» Джона Кейджа, я направился в арт-пространство FREEDOM (Казанская, 7) — не заходя домой.

Признаться, театральные (нетеатральные?) работы Дмитрия Волкострелова в меня «не попадают». Скажем, на спектакле Театра Наций «Три дня в аду» сразу было понятно, что ад зритель должен ощутить как бессмысленность, отупляющую повседневность, делающую человека «теплым» в библейском смысле. Но пустота и бессмысленность воспринимались буквально, вне художественных категорий, скучность оставалась скучностью как таковой. И казалось, что «тепла» сама режиссура (нережиссура?).

От «Парков и садов» запомнилось, что в саду Фонтанного дома я мерз (холодный август!) и гладил рыжего кота, расхаживавшего среди зрителей (чудный кот, обитатель Фонтанного дома, спас тогда меня от пустоты).

Пустота, Ноль, Ничто: как известно, эти понятия и интересуют Волкострелова. В спектакле «Что делать» Андрея Могучего на вопрос Красоты: «Чувствуешь ли ты красоту?» — Вера Павловна отвечает: «Я чувствую пустоту…» Узнав, что Волкострелов поставил «Лекцию о нечто» после «Лекции о ничто» (на следующий год! ведь и у Кейджа одна лекция написана на следующий год после другой), я сразу предощутил Красоту Пустоты. Хотя бы красоту репертуарного хода. От ничто до нечто — это пахнет эволюцией! Это, как минимум, обнадеживает. И опять — на 12 зрителей. Не 11, не 13, а именно 12! Над проектом работали 9 человек: Дмитрий Власик, Дмитрий Волкострелов, Филипп Вулах, Артем Коробков, Дмитрий Коробков, Александр Малышев, Дмитрий Ренанский, Вера Тимофеева, Григорий Хурдаян, — и где еще вы видели, чтобы количество зрителей всего на одну четверть превосходило количество авторов?

Ах, да, в том же БДТ есть интерактивный «Театр изнутри» — когда все здание Каменноостровского театра задействовано для 12 маленьких зрителей. Познакомив детей с устройством театра, в финале экскурсии их рассаживают за длинным столом, они едят бутерброды, и — учитывая фронтальную «мизансцену» и число участников трапезы, — мерцает сакральный смысл приобщения к театральному искусству.

Но природа театра (нетеатра?) Волкострелова такова, что предмет не нужно наделять смыслом и образностью. И хотя на «Лекции о нечто» у меня сами собой стали складываться вирши: «Белые ночи, темный век, / Сидим двенадцать человек… / И безмолвно-отстраненно / (правя бал дистанционно?), / Спрятавшись от всех в шатер, / Позади нас режиссер…», — искать здесь символику заведомо не стоит…

Но начну с начала.

«Лекция о нечто» давалась в течение нескольких дней дважды вечером — в 20.00 и 22.00. Когда я пришел в означенное место (здание на Казанской, 7 оказалось старинным особняком) к 22.00 и поднялся по роскошной лестнице, сотрудники FREEDOM сказали, что предыдущий показ задерживается. Мол, особые «условия игры» (каждый показ эксклюзивен, ведь напрямую зависит от выбора, который сделают зрители в течение действия), и отсюда технические сложности. Я томился. Я чувствовал нечто такое, предвещающее НЕЧТО.

12 зрителей прождали не меньше 40 минут. Наконец, нас стали по одному проводить в огромную полутемную залу, перед этим сообщив, что некоторым будет отдана активная функция. Когда меня подвели к моему стулу, на нем лежали на только наушники (как у всех), но и брелок с кнопками. Я понял, что буду участвовать активно. Это порадовало.

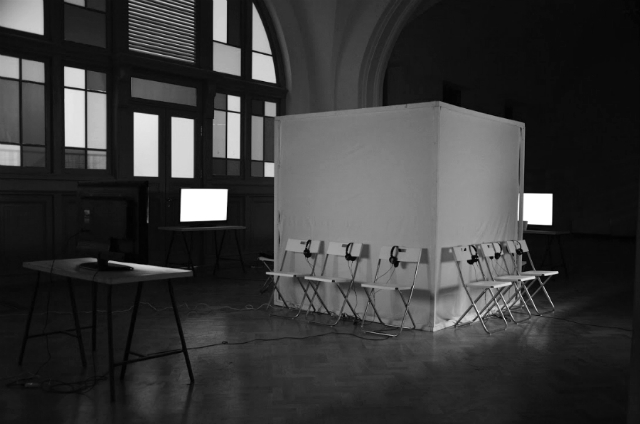

В прошлом году, на «Лекции о ничто», 12 человек были разбиты на четыре группы: по группе на каждую из четырех сторон кубического каркаса, обтянутого материей. Зрители слушали лекцию, сидя на стульях, повернутые к этому кубу.

На «Лекции о нечто» мы также были разбиты на четыре группы и сидели по трое — параллельно стенкам белого куба-шатра, — только уже спиной к нему. Там, внутри, находился Волкострелов — в наушниках за пультом. (Но это подглядели мы сами, непрошенные. Не подглядели бы — не узнали.) Перед каждой троицей зрителей стоял монитор.

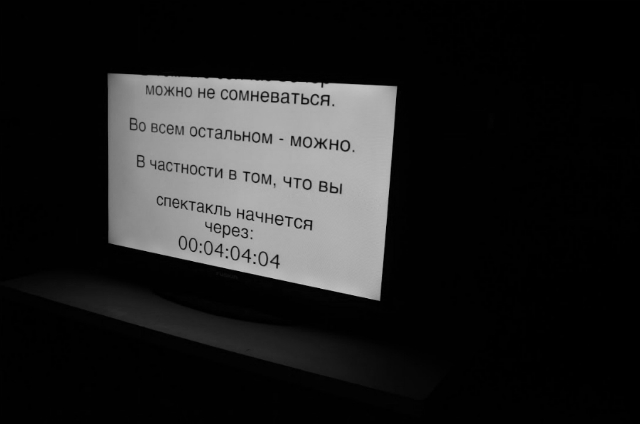

Наконец экран загорелся. Титры сообщили, что спектакль начнется через столько-то минут, и пошел отсчет времени. Далее нам сообщили, что спектакль будет идти 54 минуты 37 секунд, что крайний слева зритель управляет звуком, крайний справа — изображением, а тот, кто посередине, — просто воспринимает. Просто, мол, реципиент.

Собственно, действие сводилось к тому, что мы сидели, взирали на экран и — кто «активен» — нажимали на брелоки. Набор изображений и звуков был невелик: карта мира на английском / титры на русском и английском / цветная заливка; монотонно читаемый текст лекции Кейджа / звуки шагов / музыка (как сообщает программка, в спектакле можно услышать For John Cage Мортона Фелдмана и несколько исполнений «4’ 33»" Кейджа, сделанных с помощью одноименного мобильного приложения) / тишина.

Я, отвечавший за звук, воспринял это как упражнение на искусство монтажа в паре. Мне казалось, что карте Исландии больше подходит музыка Фелдмана, сиреневой заливке — чтение текста Кейджа, а титрам — тишина. Но переключать каналы вскоре наскучило.

Вдруг справа от меня загорелись витражи, вставленные в стену: в соседнем помещении включили свет.

Я подумал, что лекции нынче в моде. Не только на телевидении, но и на театре. Но если в том же БДТ артисты в последнее время усвоили такую манеру игры, что кажутся со сцены учителями с указкой (отчего чувствуешь себя несмышленышем), то у Волкострелова иная крайность. Многозначительной дидактичной интонации нет — но нет вообще никакой интонации; мертвенному голосу, который читает лекцию (и шире — всему действию в целом), по сути, нет дела до тебя, зрителя. И зритель, если хочет, слушает текст Кейджа, а если не хочет — переключает на тишину.

Я хотел слушать Кейджа, но, убаюканный монотонным невыразительным чтением, заснул.

Проснулся — никаких перемен. Заглянул за левый угол шатра-куба. Там сидел композитор Владимир Раннев. Серьезно, положа ногу на ногу. В троице справа от меня — я знал это — сидела Марина Дмитревская. Я потянулся посмотреть, что она делает, но голос в наушниках сказал: «…Нет нужды оборачиваться на других…»

Владимир Раннев кашлянул.

Мои непосредственные соседи о чем-то шептались. Крайним справа оказался смешливый человек по имени, кажется, Олег. Между нами сидела Таня из Перми. Они сказали мне, что, пока я спал, кто-то протирал витражи с той стороны. Олег предположил, что это протирание означает очистку не только внешнего пространства, но и внутреннего, нашего, зрительского. Когда ближе к финалу мы услышали, как в невидимой части залы кто-то моет полы, эти «очищающие» действия хотелось срифмовать. Но я решил ничего не притягивать за уши.

Таня из Перми была, в сущности, дивная девушка. Через плотную «фактуру» просвечивала нежная душа. Судя по взгляду, она была растеряна от происходящего и чего-то ждала. На что-то надеялась.

Когда ближе к финалу стало ясно, что ждать ничего не нужно и надеяться на что-нибудь тоже, Олег пожал плечами: «Нет, это здорово, что наше сознание попытались прочистить, но за 700 рублей я думал как-то более насыщенно провести вечер». Выяснилось, что Таня заплатила 500 рублей — наверное, поэтому и была просто «реципиентом».

Мы с Олегом обменялись брелоками. Теперь я управлял изображением, а он — звуком. От этого ничего не изменилось. Потом мы отдали наши брелоки Тане. И от этого тоже ничего не изменилось.

Олег, явно пытавшийся как-то оправдать свое присутствие здесь и сейчас, сказал: «Зато смотрите, какой смысл: люди должны оторваться от экрана и познакомиться друг с другом!» (Хотя это относилось, возможно, только к нашей троице; зрители по другим сторонам не подавали никаких признаков общения.)

Да, в театре появилась такая тенденция умилительных «открытий». В «Remote Петербург» голос робота, водящий публику по улицам города, акцентирует, что все есть театр. Робот уподобляет участников этой экскурсии зрителям, прохожих — актерам, их сумки — реквизиту, город — подмосткам, а все действо в целом — спектаклю. Кажется, открой дома окно, и будет тебе театр. На «Лекции о нечто» никто не внушал зрителям, что они на спектакле (и на том спасибо!), в титрах даже указывалось, что «Лекция…», возможно, и не относится к театру. Но такое чувство, что режиссер хотел подвести нас к каким-то глубоким открытиям.

Как то: можно сесть дома перед телевизором и, переключая каналы, быть на территории искусства! Наблюдать, как твое сознание реагирует на ту или иную информацию. Таня вспомнила, что она с подружкой так иногда гадает — не по книжке, а переключая каналы.

Мой сосед окинул меня взглядом: «Это мы с вами люди интеллигентные, скандала не устроим, а как бы себя повел сантехник Вася, заплати он за билет?!» Но я подумал, что вся «Лекция…» столь безэмоциональна, индифферентна, анемична, что нейтрализует любой заряд негативной энергии, даже и сантехника Васи.

Так и сидели мы, 12 неразгневанных зрителей.

Я, Олег и Таня стали гадать, чем все разрешится. Может, в конце мы увидим смонтированный режиссером ролик на основе видеозаписи наших реакций? Неспроста же режиссер что-то колдовал в шатре! Может, начнется еще какое-то действие по другим правилам, а наше сидение на стульях перед экраном окажется такой шуткой?

На мониторе появилась надпись, сообщавшая, что до конца спектакля осталось столько-то минут, и пошел отсчет времени. Вот, подумал я, наконец мы поймем, зачем сидели целый час… И будет НЕЧТО такое, что как бы не входит в регламент, являясь сюрпризом для зрителей, из-за чего предыдущий показ и растянулся…

Спектакль окончен, сообщили титры. Спектакль окончен. Мои ближайшие соседи понуро двинулись к выходу. Я продолжал сидеть на одном из 12 стульев. Душа моя, ища выхода из вакуума, в который поместила ее «Лекция…», старалась вызвать в памяти что-то живое. Почему-то в моем «внутреннем пространстве» прозвучало нежное, лиричное пение Алисы Фрейндлих: Спектакль окончен — по домам. / Мужчины провожают дам. / По вкусу ль пьеса им? — Наверно, / Я слышал, хлопали усердно, — грустной иронией оттенившее равнодушие и мертвенность снаружи (внутри?) меня. Я вышел на Казанскую. Была полночь. Я подумал, какая злая шутка со стороны театра, учитывая, что мне ехать до Купчино, да и провожать в тот вечер было некого.

Теперь театр пустой такой — / Ни оживления, ни света…

Стоит поразмыслить: автор заметки (и не он один) регулярно ходит на спектакли Волкострелова, недоумевает, чертыхается, иронизирует, но, как и многие другие, продолжает посещать его премьеры. Хотя обычно один-два невыносимых спектакля — и мы в тот театр ни ногой. А тут почему-то возвращаемся. Что за черт?

Женя, как редактор говорю тебе спасибо за остроумный текст. Но вот все таки – как у зрителя и как у коллеги – когда я читаю тексты про Волкострелова, твой, и некоторых других своих коллег, у меня всякий раз возникает ощущение, что вы упорно приходите на спектакли/акции Волкострелова в надежде, наконец, увидеть театр, который даст вам возможность что-то «пережить», и ожидании, что Волкострелов наконец переродился и стал кем угодно – Додиным, Херманисом, Жолдаком, но только не Волкостреловым…

Я не пытаюсь хвалиться, но мне, как зрителю, никогда не бывает скучно у Волкострелова, как не бывает скучно с самой собой))) как бывает скучно в интерпретационном театре, где мне в голову вкладывают какие-то смыслы. И я не пытаюсь умничать (например, я пока даже не составила себе труда составить собственное мнение о творчестве Кейджа)

Вообще один из самых удивительных моментов любого искусства – то, что мы все видим буквально одни и те же вещи, но реагируем на них абсолютно по-разному. И то, что я сейчас напишу, думаю, ни коим образом не противоречит тому, что написал ты.

Ты совершенно прав, что не нужно притягивать акциям Волкострелова смыслы, создавать ассоциативные ряды. Все это не работает и не в расчете на это создается.

«Лекция о нечто» — не территория театра. Он создает не спектакль, а ситуацию, условия. И ограниченный набор предложенных мне в течение 54 минут вариаций-действий позволяет мне в течение этих 54 минут осознавать себя в пространстве и времени как кого-то, где-то в очень прозрачно-дистилированных отношениях с самой собой и с тем/чем приходится взаимодействовать.

Например, мне повезло, и у меня в руках оказался брелок, отвечающий за звук. Я хочу слушать лекцию Кейджа, но мои юные соседки, подружки, все время шушукаются и переключают каналы с такой скоростью, словно пытаются обнаружить там сериал «Друзья». Я начинаю раздражаться. Потом понимаю, как нелепо злиться в этой запрограммированной ситуации, где запрограммированы/вероятны и их действия, и моя реакция, и мое раздражение, и их скука. И одновременно осознаю, какое богатство возможностей передо мной сейчас открывается (уснуть, уйти, послать соседок, включить плеер, почитать). И понимая это, и понимаю, что моими реакциями, я могу управлять в той же мере, в какой могу манипулировать соседями. И понимая это, я отдаю в какой-то момент свой пульт пассивному «реципиенту» и – ожидаемо – быстро наигравшись, она возвращает его мне. И так можно продолжать до бесконечности…

Точно также маячок на выделенном в данный момент участке карты вдруг сопрягается с тем, что звучит на третьей звуковой дорожке… А дальше включается воображение, которое в принципе не обязано включаться на спектаклях Волкострелова.

То есть 54 минуты таят в себе бесчисленное множество вариаций проявления/осознавания себя кем-то и с кем-то.

И тут конечно не генерирование смыслов идет, а с проявлением в чистом виде всяких категориальных штук вроде вариативности, неопределенности, воздействия и управляемости, протяженности и прерывистости… Такое в чистом виде автореферентное искусство, в котором абсолютно все отдано на откуп субъективному фактору восприятия.

И еще одно, уже вовсе не художественное замечание к тексту. Знаешь, мне кажется некорректным комментировать стоимость билетов. Полагаю, билеты в театре «Буфф» стоят ничуть не меньше. Но дело даже не в этом. Любой зритель, покупая билет в любой театр, экспериментальный или не экспериментальный, должен понимать, что он всегда идет на оплаченный им самим риск.

Таня, я не писал что-то специально «остроумное». Я описал то, что случилось на «Лекции…» со мной. Понятно, с каким-то отношением к этому (Разве наша профессия не обязывает к отношению?)

Идя на очередную работу Дмитрия Волкострелова, я вовсе не ожидаю что-то наконец «пережить». И совсем не значит — отвечаю Елене, — что меня притягивает к его работам сама их «материя». Есть определенный круг имен, по которым мы составляем представление о современном процессе, тенденциях. Что говорить, Д. Волкострелов — режиссер известный, входящий в поле зрения ведущих критиков. И если уважаемые мной коллеги считают, что его работы войдут в историю, что по ним будут судить о российском театре-нетеатре XXI века, интерес понятен хотя бы поэтому.

Сама «Лекция…», возможно, не предполагает трактовки, интерпретации, вообще какого-то осмысления. Но это не исключает возможности осмысления участия режиссера в современном процессе.

Вот в недавнем интервью с режиссером даже ощущается удивление, что он «не самый удачливый участник «масочного» конкурса»:

http://calendar.fontanka.ru/articles/2592/

То, что это не театр, а «условия», ясно каждому. Таня, но вот и ты, вставая на сторону авторов «Лекции…», по сути, пользуешься тем же приемом: описываешь свою «партитуру» действий. Она была у тебя другой, чем у меня, но ведь и ты другая, и показ был другой, и условия показа тоже другие…

Информация о стоимости билетов — отсюда же, из моей «партитуры» общения. Я написал то, что услышал от соседей, не комментируя, дешево это или дорого. Узнать, сколько стоит билет, может каждый по интернету.

Про то, что «54 минуты таят в себе бесчисленное множество вариаций проявления/осознавания себя кем-то и с кем-то», честно сказать, не понимаю. Когда я еду в метро или иду по улице, я себя так или иначе кем-то и с кем-то осознаю. Ради этой идеи ходить (хорошо, не буду употреблять слово «театр») в специально означенное пространство в специально означенное время на полтора часа? Это, действительно, из разряда «Remote Петербург»: откройте дома окно — и будет вам театр.

Но вот вопрос. «Лекция о нечто» все же с территорией Театра заигрывает: все происходит в определенном пространстве-времени, есть «зритель», целая команда создателей, «билеты» (за что отвечает не какая-то художественная галерея, а ТЕАТР post, «Открытая сцена»), есть работа с прессой, и у меня, как у автора, волей-неволей появляется взгляд на это как на спектакль. Непривычные формы побуждают автора искать какую-то свою форму (или хотя бы интонацию) выражения. Не скрою — мне было интересно искать критический ключ к «Лекции…» Я его не нашел, но искать было интересно.

Таня, я не очень понимаю, зачем для встречи с самой собой и осознания себя я должна плестить почти ночью на Казанскую улицу, ждать час, а потом 54 минуты сидеть перед пустым монитором под невнятное бормотание текста. Ведь я вполне могу осознать себя и во всяком другом месте. Про дом и редакцию не скажу, а вот поезд метро прекрасно дает эту возможность отделиться от окружающего мира и углубиться в себя, абстрагнироваться и пр. У каждого свой механизм. При чем здесь этот спектакль (он сам себя тмк именует — не я)?

На спектакле про нечто я честно пыталась вникнуть в себя и окружающий мир. Не вышло. Что помешало? Ритуальная возвышенность вхождения в залу. Это выглядит очень смешно, комично, и я начала смеяться, что самоугублению не способствует.

Потом я увидела в палатке Диму Волкострелова, поздоровалась с ним и весь спектакль представляла, как он там сидит в духоте и думает нам в спины: вот вам, ужо… Это тоже было смешно и мешало самопознанию: я хихикала. Кроме того, я сидела в том сегменте, где не были видны витражи и где не было слышно уборщицу, так что идея тотального очищения меня не настигла.

А когда я отсмеялась, мне стало скучно, я взяла планшет — родственник монитора — и стала заниматься делами. В этом смысле минутка непотерянного времени была мне акцией предоставлена.

И я не думаю, что, познав себя в момент этого зрелища, мы вправе делать замечения друг другу: ты не так… они не так… Свободу же объявили! Амнистию всему! И каждый воспринимает как хочет. Хочет про стоимость билетов разговаривает, хочет — конфету ест, хочет — Волкострелова любит, хочет — спит или ногой качает…

А Елене отвечу: ходим, потому что работа у нас такая. работа наша простая…)))

смешно написано!

Друзья, не вмешиваясь в дискуссию, нам бы очень хотелось извиниться перед теми, кто был на спектаклях 15го числа — в частности, перед Мариной Юрьевной и уважаемым автором текста. Это был первый день на площадке, у нас был ряд технических сложностей, не все из которых удалось решить — поэтому спектакль был задержан и показан в не самом лучшем виде. В частности это касается ритуальной возвышенности вхождения в залу, которая действительно не подходит этому тексту и этому спектаклю — но мы просто забегались, не успели придумать правильную форму и по инерции сделали как в «Лекции о ничто». Еще раз просим у всех прощения и обещаем становиться лучше.

смешно ))

Статья (нестатья?), критика (некритика?)

Извините, не смогла удержаться — сам тон и жанр статьи просто напрашивается на пародию. Ничего личного.

Анечка, ждем критической статьи от Вас!

Не удержусь тогда и я. Ничего личного, но очень часто спектакли Д. Волкострелова побуждают к пародии))

Женя, как интересно читать! Но как симптоматично множественное ( 5 раз?!?) упоминание БДТ! Любовь сильней предрассудков.

Настя, как нас с тобой учили, критик должен не только анализировать, но и прогнозировать! Предощущать процесс.

Уловив сходства postдраматической «Лекции…» Д. Волкострелова с тенденциями — и лекциями — Большого драматического, я подумал, что их союз не за горами, и поспешил, так сказать, зарезервировать свои предощущения. Чтобы потом (когда Д. Волкострелова пригласят) было чем доказывать точность своей интуиции.

Хотя — это отвечаю уже Ане Банасюкевич — я, да, не вполне чувствую себя в этой статье критиком. Театра без актера не бывает. Простите за банальную истину. Текст о НЕЧТО, в самом деле: критика (не критика?) от критика (не критика?).

Женя, на тот счет, что делает театр театром, есть разные истины.

Таня, прости, но я не Евреинов, чтобы признавать театр вокруг всегда и везде, «театр для себя», «театр животных и растений»… :-)))))

А поскольку на «Лекции…» (и на иных других «современных спектаклях») я чувствовал себя немножко из пьесы Ионеско, где написано что-то вроде:

ПОЛ — ВНИЗУ!

ПОТОЛОК — ВВЕРХУ!

Муж говорит: Я ТВОЙ МУЖ!

Жена говорит: Я ТВОЯ ЖЕНА!

а служанка Мэри (входя) говорит: «Я служанка. Я очень приятно провела вечер. Я была в кино с мужчиной и смотрела фильм с женщинами» («Лысая певица»),

я, чтобы злые силы не сбили меня с толку, повторяю-заклинаю:

Театра без актера не бывает… Не бывает без актера театра… Без зрителя…

Не бывает… Нет, нет, нет!

Женя, сколько страсти! Я тоже не Евреинов вроде и не наместник его на земле)) просто мысль о том, что театр делает театром даже не то что бы актер, а ролевые отношения, возникла только в Новое время, доминировала века 4 (из примерно 2500 учтеных лет существования театра), а потом поделилась местом с другими увлекательными теориями. Как то так)

Таня, тебя вот постулат про Актера только — и то не убедил, а ты уже — про «ролевые отношения»… )))

Хороший текст, мне понравился. Живой, внимательный, не восхваляет и не уничтожает, не бьет лишними эмоциями через край. Спасибо автору.

Что касается «Лекции о нечто», тут мне кажется стоит как-нибудь прояснить один момент. Мне кажется что это не спектакль, а обычный, нормальный перформанс, или хэппенинг. У богемного зрителя в Нью-Йорке или Берлине не возник бы вопрос о том «Что это», они привыкли. У нас же такой жанр как contemporary art представлен только вовремя уехавшими в США эмигрантами из СССР, да и все. Московский концептуальный бомонд это жалкий ларек, по сравнению с мировым рынком контемпорари.

Конечно можно говорить что «Все есть театр», но боже мой, господа, это же обычная постмодернистская игра. С тем же успехом я могу сказать что «Все есть яйцо», или «Все есть ковер». Это просто лозунг, манифест, который повторяет программный постмодернистский лозунг Берроуза — «Ничто не истина, все дозволено». Это шестдесят-какой-то год. Сколько можно подбирать крохи за тем, что уже старо как мир? Мне кажется что у театра все же есть границы. Периодически он мутирует — превращается то в перформанс, то в лекторий, то в игровую детскую площадку, то в политическую пропаганду, но это не значит что это всегда Театр. Это значит что на территории театра, на его удобной, востребованной, продаваемой площадке, нам пытаются продать что-то иное — арт, лекцию, игрушку, и прочее.

Как к современному художнику у меня к Дмитрию Волкострелову нет никаких вопросов, все круто, в лучших традициях западного искусства. Но зачем с таким упорством называть себя театром? Неужели это так необходимо?

Правильно. Хороший текст. Зачем писать пост-постмодернистскую чушь, если даже она не была заложена в «лекцию»?

И отвечу «axxxel» — Волкострелов потому упорно и зовет все театром, что если он свою продукцию назовет актуальным искусством, то арт-критики сразу уличат его в тотальном плагиате вековой давности. Вот у кого-то в фейсбуке прочел про малоизвестные перформансы Кейжда, которые ДВ показывал в спектакле без упоминая первоисточника, типа они свои. Уверен, что об этом театральные критики абсолютно не знают, потому и славят имитатора. А он важничает.

Я вот солидаризируюсь с предыдущим оратором и совсем не понимаю, зачем называть театром то, чему могут быть другие имена. Ничуть не менее почетные. Акции про ничто, нечто и театрализация жизни Remout Пб-Москва и так дальше могут иметь другие классификационные наименования в среде досуговых мероприятий. Понятно, что авангард стремится сделать неэстетическое предметом искусства, но театр, лишенный эстетической компоненты, я как-то совсем не понимаю…