О лаборатории Большого детского фестиваля «Эхо БДФ» в Махачкале

Лаборатории Большого детского фестиваля проходят в разных городах и регионах, говорят с детьми на самые разные темы и предоставляют площадку для профессиональных опытов начинающих, как правило, режиссеров. Лаборатория в Махачкале организована немного иначе.

Тут, наверное, важно обратиться к контексту: в Республике Дагестан двенадцать театров, но их афишу и художественный стиль едва ли можно назвать хотя бы приближающимися к современности. На этом фоне решение Русского драматического театра им. М. Горького провести лабораторию для подростков и обратиться к теме буллинга кажется смелым и прогрессивным. Это не попытка ухватить уходящий тренд, которым массово переболели театры Центральной России, как может показаться на первый взгляд.

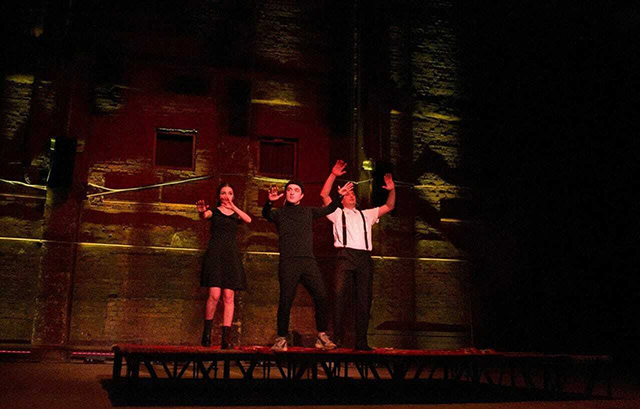

Сцена из эскиза «Типа я. Дневник суперкрутого воина».

Фото — архив фестиваля.

Нет, это действительно внимательное отношение к миру вокруг, к ситуации в республике и к своей аудитории. Новостные хроники в Махачкале пестрят заголовками о затравленных и забитых (иногда буквально) детях. Сайты социальных служб отчитываются о проведенных круглых столах и конференциях, как один отмечая: в республике остро стоит проблема буллинга. Помимо прочего, они говорят о том, что с подростками работают преимущественно формально — «для галочки». Проектов, которые отнеслись бы к ребенку внимательно и чутко, создали бы для него безопасное пространство диалога, попросту нет. Осложняется ситуация и особенностями менталитета: здесь не принято жаловаться и выносить сор из избы.

В результате проблемы просто замалчиваются. На одном из видеороликов, опубликованном новостными пабликами, видно, как у девочки, пережившей травлю, в момент ее речи на выпускном, обращенной к обидчикам и их родителям, учительница буквально вырывает из рук микрофон. Дети со своими далеко не детскими проблемами часто оказываются в зоне невидимости, им просто не на кого рассчитывать и неоткуда ждать поддержки: на этой почве легко процветает агрессия, поражающая и отравляющая как жертв, так и обидчиков.

Сцена из эскиза «Типа я. Дневник суперкрутого воина».

Фото — архив фестиваля.

Буллинг и одиночество по-прежнему злободневные темы, которые приводят к широкому спектру агрессии — это и суициды, и скулшутинг. Возможно, театральные проекты — только капля в море социального отчаяния, но это инструмент преобразования действительности, который дает детям, пришедшим в зрительный зал, право голоса и надежду.

Лаборатория Большого детского фестиваля, проведенная в Русском театре, — первый подобный проект в Дагестане, полностью обращенный к подросткам, сделанный молодыми для молодых, а от того честный и откровенный. На этот раз эскизы ставили уже опытные режиссеры, не новички на поле театра для подростков — Филипп Гуревич и Юлия Каландаришвили.

Гуревич работал с повестью современного дагестанского автора Ислама Ханипаева «Типа я. Дневник суперкрутого воина» (инсценировку написала Лара Бессмертная). Это современная проза в духе бестселлеров издательства «Самокат», но опирающаяся на локальный контекст, что выделяет ее на фоне другой отечественной литературы для подростков. В центре сюжета — восьмилетний мальчик Артур (Данил Ганюшкин), потерявший мать в автомобильной аварии. Он выдернут из привычной среды. Весь его мир — это сплошное «типа». Типа мама, типа брат, да и он лишь типа воин. В школе его задирают, и кажется, что недоброжелательный мир обрушился на мальчика. И он выдумывает себе друга, почти духовного гуру, крутого Али. Его играет огромная, больше человеческого роста, тряпичная кукла, а озвучивает сидящий поодаль актер Алексей Тимохин.

Сцена из эскиза «Типа я. Дневник суперкрутого воина».

Фото — архив фестиваля.

Мир, выстроенный Гуревичем, аскетичен: кирпичная стена арьерсцены, поворотный круг — никаких декораций. В центре его всегда и стоит Артур, лишь изредка перемещаясь по сцене. Большое необжитое сценическое пространство разделено на две условные зоны: на круге расположен невысокий подиум, застеленный коврами, — это зона общественного, где происходят все коммуникации; авансцена — место для интимных мыслей и переживаний, тут Артур озвучивает страницы своего личного дневника, обращаясь к залу как к невидимому другу. На этом же принципе построен и монтаж сюжета: динамичные коллективные сцены сменяются тихими доверительными сценами-откровениями. Чередование места действия или событий происходит через поворот сценического круга под эклектичное музыкальное сопровождение (примета режиссерского стиля Филиппа Гуревича).

Данил Ганюшкин играет своего героя чуть отстраненно, с легкой иронией — не пытаясь казаться ребенком. Его история не детская, она про одиночество и потерянность вообще. Все остальные тоже существуют почти механически, только иногда переходя к психологическому переживанию (и здесь это скорее актерский брак в рисунке роли, чем режиссерская задумка).

Сцена из эскиза «История бабушкиных писем, рассказанная Эльсой, которой почти 8 лет».

Фото — архив фестиваля.

Эскиз напоминает популярную подростковую супергероику: только суперспособность Артура — не уникальная сверхсила, а уязвимость и умение бесстрашно посмотреть в глаза своему прошлому, принять и понять неприглядную правду, несмотря на то что она слишком тяжела для восьмилетки. Это история становления героя, борющегося с невидимыми злодеями — внутренними демонами. И этим Артур похож на любого другого подростка, история взросления которого — это путь воина без всяких «типа».

В эскизе Юлии Каландаришвили «История бабушкиных писем, рассказанная Эльсой, которой почти 8 лет» все построено на принципе наивной детской игры. Бабушкины письма — альтернативная реальность Эльсы, укрывающая ее от недоброжелательного внешнего мира. Сценическое пространство будто идет вслед за их фантазиями: в нем только несколько белых картонных коробок, которые становятся то домиками, то ранцами, то причудливыми существами. Эльсу играют сразу четыре актрисы, отображающие разные грани ее характера, как в мультфильме «Головоломка». Здесь же этот прием подчеркивает одиночество героини, ее изолированность от сверстников и родителей. Однако актерский способ существования приему не соответствует: актрисы играют практически одинаковых девочек с утрированно-детскими интонациями, снижая глубину и серьезность темы.

Сцена из эскиза «История бабушкиных писем, рассказанная Эльсой, которой почти 8 лет».

Фото — архив фестиваля.

Педагог Януш Корчак писал: «Детей нет — есть люди, но с иным масштабом понятий, иным запасом опыта, иными влечениями, иной игрой чувств». И лаборатория в Дагестане следует этому завету. Она предоставила детям место, в котором они всегда важны и где им никогда не будет одиноко, потому что их чувства, проблемы и опыт — самое ценное, что тут есть.

Только одно: был же в Дагестане театр, в свое время поразивший именно творческим тонусом незаурядным. Основой театра в Избербаше была ещё даргинская студия А.И. Кацмана в нашем институте, но и вся труппа была хороша, оттуда были прекрасные, сильные спектакли — на фестивале «Арлекин»: незабываемая «Черная бурка» в постановке Мустафы Ибрагимова. Видела и позднейшие вещи оттуда, на видео. Театр трудно жил, пережил пожар. Но выжил, и с детьми разговаривал не понарошку.. Этот режиссер, сейчас заглянула в Интернет, там по-прежнему художественный руководитель…