Проект «Театр изнутри», начавшийся в Каменноостровском театре — новой сцене БДТ, знакомит взрослых младшего и среднего школьного возраста с театром как таковым. Без парадного блеска и ярких огней. До этого момента я никогда не была в театре на экскурсии. Неизменные школьные походы в моем детстве отсутствовали, да и театра в моем городе не было. А когда выросла, было уже не до экскурсий. Может быть, в детстве пройдя по колосникам, поглядев на сцену сверху вниз, зажигая люстры, создавая таинственный полумрак и тени, пуская дым и включая синюю подсветку, я выбрала бы другую профессию. Была бы бутафором или гримером, или костюмером, или механиком сцены, или тем, кто просто включает свет. Ведь все волшебство театра растворено в людях. И не только в тех, кто на виду и на свету, а вот в этих, незаметных — за сценой. Весь проект «Театр изнутри» — совсем не экскурсия, а тщательно срежиссированное действие, в котором молодые экскурсанты узнают, что они давно участвуют в представлении, только выйдя на сцену. Самой незаметной оказалась профессия режиссера, заявившая о себе только в конце. Яна Тумина организовала весь процесс специально таким способом. Со стороны кажется, что мы просто ходим и смотрим, а на самом деле идет подготовка.

Сначала, как положено, мы попадаем в гардероб, потом полутемными лестницами и коридорами проходим в зрительный зал, где большая часть кресел закрыта тканью от пыли, свет притушен, а у самой сцены за маленьким столиком с настольной лампой сидит женщина. Ирина Николаевна Шимборевич рассказывает о театре, а он, театр, откликается на ее слова. Раздаются крики монтировщиков, опускающих масляные лампы, когда-то висевшие в этом зале; открываются двери бельэтажа, и в синем свете появляются призраки прежних театралов. Театр живет, дышит, реагирует. Экскурсия по театру меняет свой тривиальный повествовательный жанр от краткого рассказа о месте, времени и людях, создавших театр, через просмотр «балета плунжеров» к активному участию в спектакле.

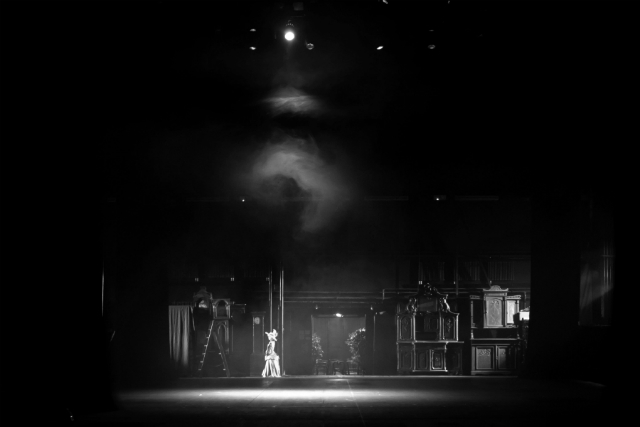

Устроенные специально для детей балет плунжеров и танец занавеса, прозванного «кочергинским», впечатляет. Завораживает пустая сцена без декораций и актеров, только подсвеченная, выстраивающая геометрические фигуры причудливых форм: от огромной лестницы до кубических гор и оврагов. Эта возможность трансформации удивляет именно своей невостребованностью в спектаклях. А танцующий занавес интригует, приоткрывая то одну часть сцены, то другую.

Детей немного, человек 12, но у каждого есть возможность попробовать включить и выключить все механизмы театра. Сменить свет на сцене с профильного на контровой, сделать его из холодного теплым, добавить звуков, например аплодисментов или хохота театрального злодея. Или заставить солировать в световой партитуре стул, дополняя его образ шелестящим стихотворением призраков. Все это подготавливает молодого зрителя к тому, чтобы в финале самому стать актером и сыграть роль на сцене «Большого детского театра» (как расшифровала аббревиатуру БДТ одна девочка).

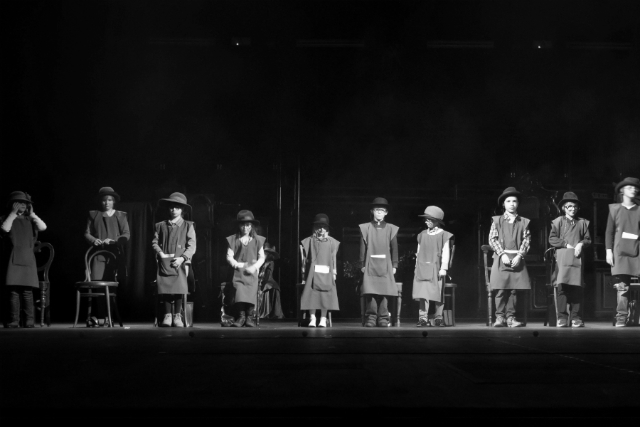

Когда уже пройдены цеха, а стол, заставленный бутафорской снедью, так и манит, появляется женщина, говорящая, что забыла раздать «самое главное». И этим «главным» оказывается персональный фартук с именем и фамилией ребенка — участника экскурсии. Надев фартуки, дети обнаруживают список реквизита, который они должны положить себе в карман. И дальше непосредственные руководители процесса, Евгения Исаева и Мария Небесная, уводят детей, а взрослые рассаживаются в зрительном зале и ждут.

Торжественность момента подогревается магнитофонной записью репетиций Товстоногова. Но вот занавес поднят — дети на сцене выполняют команды, которые мы не слышим. У каждого наушник, незаметный для нас. И тут самое интересное — кто и как выполняет эти задания: отвлекаясь или замирая, чувствуя себя спокойно или скованно. Трогательное это зрелище заставляет вспомнить собственный катастрофичный опыт пребывания на сцене и требует немедленно заесть стресс. Но заедать его будут дети, которым в финале похода по театру предлагают подкрепиться перед экраном, где можно посмотреть на собственное триумфальное выступление. Похоже, что «бацилла любви» к театру, о которой говорили Андрей Могучий и Яна Тумина, предваряя эту экскурсию, проникает в детский организм непосредственно.

Уходя по дождливой аллее Елагина острова, я вдруг поняла, что для того, чтобы этот «поход» состоялся, необходимы поразительное единодушие и заинтересованность каждого работника театра в будущем зрителе. Чтобы осветители не страшились, что приборы сломают, а звуковики — что пульт зальют, костюмеры — что у исторических костюмов оторвут кружево, гримеры — что накладному носу придадут невиданную форму. Чтобы вечный муравейник театра подчинить единому замыслу, сосредоточить на работе на будущее, требуется колоссальное усилие. И на Новой сцене БДТ им. Г. А. Товстоногова это удалось.

Комментарии (0)