В июле в театре Karlsson Haus прошла первая Летняя лаборатория фигуративного театра (ЛЛФТ). Тема — «Петербургские мифы». 21 участник из России и стран СНГ; четыре интенсивных пятидневки, наполненные занятиями, лекциями и репетициями; четыре куратора — А. Лелявский, Я. Тумина, А. Иванова-Брашинская и Е. Ибрагимов, и четыре показа по результатам работы каждой мастерской. При этом совершенно разный подход: Алексея Лелявского интересовали фактура и музыкальное сопровождение; Яна Тумина работала с темой наводнения и образно осмысляла этот миф; Анна Иванова-Брашинская за пять дней сделала спектакль по повести Н. Гоголя «Шинель», выбрав в качестве основы белый лист формата А4; Евгений Ибрагимов предложил участникам сделать инсталляции на тему поэзии петербургских авторов. О том, как это было, Яна Постовалова говорила с арт-директором проекта, режиссером и театроведом Анной Ивановой-Брашинской.

Яна Постовалова: Анна Аркадьевна, как возникла идея лаборатории, и почему для ее проведения был выбран именно этот театр?

Анна Иванова-Брашинская: Во-первых, я подключилась к процессу создания лаборатории не сразу — только на втором этапе, когда у Анны Павинской, директора театра Karlsson Haus, уже были идея проекта и надежда на финансирование, но не было контента. Я заполнила содержательные графы в заявке, театру дали деньги, мы подтянули людей. Я как человек циничный не верила, что может произойти чудо. То, что подобная лаборатория может состояться на Западе, у меня сомнений не вызывало, но то, что это возможно в Петербурге, — откровение. По-моему, все это могло случиться только в частном театре с хорошим административным ресурсом при поддержке официальных влиятельных структур (в нашем случае — Комитета по культуре и Союза театральных деятелей). Такие проекты необходимы театрам, которые ежедневно заботятся о своем имидже, и ни одному государственному театру подобная лаборатория просто не нужна.

Несмотря на то что мы все друг друга знаем и так или иначе сотрудничаем, редко появляется возможность — в силу объективных причин — встречаться и серьезно говорить о профессии. В идеале было бы правильно дать возможность педагогам наблюдать друг за другом, быть рядом. Возможность артикулированного диалога, совместного творчества помогает отрефлексировать и собственные действия, и развитие метода.

Алексей Анатольевич Лелявский предложил участникам заранее выбрать любой питерский миф, с которым они готовы работать самостоятельно, и принести на первое же занятие фактуру и музыку, подходящие для этой истории.

Показ Лелявского продемонстрировал очень индивидуальный, даже изолированный подход к участникам проекта. Каждому было доверено, как получилось, так и сыграть — он никого не снимал с открытого для зрителя показа и как бы никуда не вмешивался. Но Лелявский — человек, который не дает ответов, он режиссер и педагог, задающий вопросы. Вот тут и начинается настоящая дискуссия: насколько лаборанты готовы самостоятельно отвечать, и насколько им необходимо подстелить соломку в виде какого-то хотя бы намека на ответ, дать псевдоответ, задать направление поиска верного решения. Лелявский подобных компромиссов не делает никогда. Неважно, сколько он работает — пять дней или три года. Он все равно будет «обманывать» студентов, внушая идею, что объективного ответа нет.

Я. П. Но в рамках лаборатории такой подход мне кажется верным: он позволяет шевелиться, напрягаться, думать и, в конце концов, совершать несвойственные тебе поступки, отказаться от привычного.

А. И. Да, но встает ведь и другой вопрос: насколько люди, пришедшие на проект, готовы подвергать себя еще большей опасности, чем та, что окружает их в реальной жизни? Люди приходят разные: вчерашние студенты, разочарованные профессионалы, просто амбициозная молодежь, а есть те, для кого это действительно источник расширения собственных возможностей. Но очень мало тех, кто готов самостоятельно ставить перед собой индивидуальные задачи и двигаться в своем направлении, реально оценивая «планку» и стараясь ее поднять.

В чем еще феномен этой лаборатории: у ее участников реально очень разный опыт обучения в вузах. Немногие в институтах начали двигаться в сторону авторского творчества и пробовали заниматься профессиональной саморефлексией. Пилотные проекты, в которых необходимо не просто слушать и запоминать, а еще постоянно креатировать, показывают: мало кто готов к постоянному соавторству с другими. Мы никак не можем рассчитывать на то, что к нам придут люди, абсолютно готовые к тому, что будет происходить в этот отрезок времени.

Я. П. Все время, пока шла лаборатория, вы, представляя очередной показ, искренне сомневались в необходимости открытых смотров. Лаборатория завершила работу. Как вы решили для себя эту проблему?

А. И. Положительно: показы нужны. Не знаю, нужны ли они для зрителей, или же надо собирать специальную публику. Участники, многие из которых работают в театрах, в репертуарных спектаклях, заняты на репетициях, все бросив, приехали к нам. Это означает, что почти на месяц они лишились зарплаты. И поэтому необходимо по крайней мере придумать такую форму, чтобы хотя бы коллеги пришли и посмотрели на них в необычных условиях. С другой стороны, те люди, которые приходили к нам в течение месяца постоянно, доказывают, что публике это все-таки надо.

Я. П. Очень надо! Где еще можно увидеть столько разных артистов, которые существуют в абсолютно разных системах, по-новому раскрываясь с каждым из четырех мастеров.

А. И. И отношение, и задания, и процесс, и методики действительно очень различались. Лелявский предложил всем работать с лично выбранной историей и четыре дня фактически занимался индивидуальным репетиторством. Тумина во время часового вступительного слова увлекла всех родственностью понятий «эксцентризм, абсурд, гротеск» и буквально бросила как котят в объединившую всех тему питерских наводнений. Мне было интересно разбираться с мифом литературным, и я каждый день заставляла всех перечитывать «Шинель» Гоголя. Ибрагимов начал с того, что предложил каждому участнику пережить «маленькую смерть»: ребята делали друг другу гипсовые маски. Мы менялись, а у участников на каждую адаптацию и следующее за ней ныряние-погружение — считанные часы, на все про все пять дней. И в конце — показ, который по определению будет обладать качеством, которое я на своем жаргоне называю «сырой, но свежий», когда демонстрируется много размятого материала, но форма еще до конца не найдена.

Если вдуматься (и с этим согласились практически все участники ЛЛФТ), то какой бы отрезок жизни/процесса мы ни взяли, все равно целое будет существовать как часть, а часть как целое; начатая работа должна быть закончена, доведена до финала. А финал — это показ. И не важно, пять дней мы работаем или месяц. И выделенные ему пять дней каждый из четырех мастеров распределил в рамках привычной ему системы. Я по таймингу всегда треть времени отдаю безответственному креативу, треть — на отбор, еще треть — на сбор. Лелявский из пяти дней четыре постоянно задавал одни и те же вопросы: «Зачем тебе это надо? Что ты хочешь сказать?» И человек, очень долго ничего не понимая, большую часть времени паникуя, в конце все-таки осознает, что именно он исследует, очень быстро находит правильное решение и в последний момент выходит на показ осмысленно.

Показы еще позволяют снять ощущение использованности. Ведь, как ни крути, перед нами — актеры, люди, которые, пробуя, накапливали энергию и опыт, и, конечно, этому накоплению необходимо дать выход, а иначе возникает ощущение, будто тебя обманули. Представляете: четыре раза собирать-собирать, копить-копить и ни разу не поделиться тем, что собралось внутри?

Показ — еще и способ самодисциплины, после интенсивной работы длиной в четыре дня за пятый день все равно необходимо к вечеру собраться и выйти на сцену. На том уровне, которого ты достиг.

Я. П. А что лично вам дал опыт создания спектакля за пять дней, и как вы отреагировали на увиденное? По-моему, вы были несколько в замешательстве…

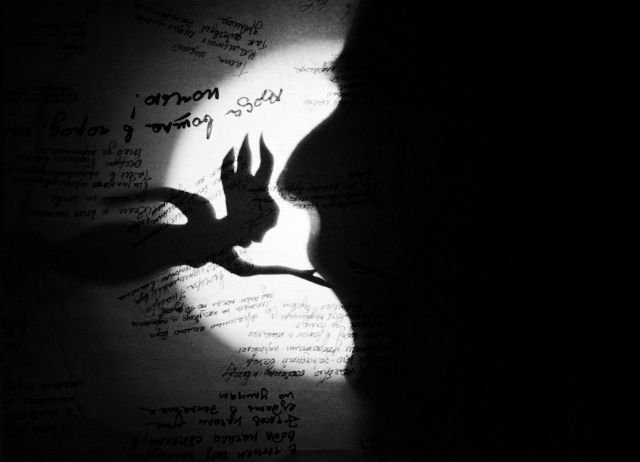

А. И. Меня очень интересуют несколько русских «мифов» — классических сюжетов, которые не являются самими собой, а стали мифами о себе самих. «Шинель» Гоголя — одна из таких историй. Она — многослойно зашифрованная мистификация, которая при буквальной интерпретации лопается как пузырь и оставляет тебя ни с чем. Очень коварный «экзистенциальный анекдот», который якобы близок театру кукол. Мы много неожиданного узнали про героев этой повести в процессе работы — и мы все дружно удивились, как мы «опять об Гоголя» споткнулись на показе. Очень важный для лаборатории опыт — мы крайне сблизились на этой критической фазе и после ухода зрителей буквально не могли расстаться.

Я. П. Анна Аркадьевна, с какими неожиданностями вы столкнулись во время подготовки и проведения лаборатории?

А. И. Мы не ожидали такого голода на подобные проекты со стороны участников. Мы понимали, что наберем группу, с которой будем работать. Примерная цифра, которую на тот момент держали в голове, — 20. Когда наступило время конкурса, стало понятно, что менее чем за месяц мы получили около 100 заявок.

Содержательная часть проекта никаких удивлений не вызвала. Мы знали, кого из мастеров приглашаем, — удивительно, что получилось их собрать в одном месте в одно время. Меня лично поразила тяга участников к теоретическим курсам. Оказывается, люди не справляются с потоками информации и не могут выстроить процесс самообразования. Было очень приятно, что все хотели разобраться с контекстом. В качестве лекторов мы пригласили Пронина, Дегтеву, Карась, Гончаренко и шли не просто хронологически-географическим путем, а концептуально подавали сложный материал. И было очень неожиданно приятно, что участники советовали нам в будущем планировать технологические курсы — обычно актеры не любят в институте делать кукол, а тут прямо все хотели заниматься «рукоприкладством». Это очень важно в том театре, которому мы посвятили лабораторию.

Я. П. Сейчас, оглядываясь назад, та композиция — Лелявский, Тумина, Брашинская, Ибрагимов, — которая в силу чисто технических условий выстроилась, по-вашему, правильная, или вы выстроили бы иной порядок?

А. И. Как бы мы этот пасьянс ни разложили, четыре человека, очень разных, все равно свою историю в процессе протянули бы. Потому что не мы были объединяющим фактором, а тема «Петербургские мифы» и участники. И когда есть переменные величины и константы, то вторые доминируют. Честно говоря, я думала в начале: Лелявский — это кошмар! Он запарит людей, вынесет всем мозг напрочь, пока дойдет до пятиэтажного ответа на вопрос, и все это еще с легкостью, с улыбкой. И я думала в ужасе: «Ой, мы сейчас потеряем детей».

А с другой стороны, есть Ибрагимов, который ходит и говорит: «Ребята, че вы парите детей? Дайте им отдохнуть». И я искренне полагала, что Лелявский и Ибрагимов явно не те начало и финал, которыми следует закольцовывать работу лаборатории. Но ничего: к концу участники были собраны так, что парящий Ибрагимов уже никак не мог их дестабилизировать. В то же время, если бы он был в начале, то потом, возможно, участников было бы невозможно вернуть на землю. Не знаю…

Но если люди работают, если они приехали сюда трудиться, то каких мастеров и в каком порядке ни ставь, будет результат.

Я. П. А какие промахи вы, пробуя идти этим путем, допустили, которые уже сейчас очевидны?

А. И. Главный комментарий, прозвучавший от участников, — недостаток тренингов, упражнений и заданий, которые рождаются спонтанно, здесь и сейчас. И если мы решимся повторять наш проект — чего мы бы хотели, но все как всегда зависит от финансирования, — то, наверное, стоить день делить на две части и утром заниматься голосом, психофизическими тренингами, когда можно познавать друг друга невербальным путем, тестировать партнера, выбирая наиболее комфортного человека для сотрудничества. То есть образовательная часть должна включать не только теоретический курс — лекции, экскурсии, но и практические занятия. И это же влияет в дальнейшем на креативность мышления, выбор материала, способ работы с предметом.

Еще на закрытии сказали вещь удивительную, совершенно неожиданную и прекрасную: как было бы здорово сходить всем вместе на концерт классической музыки в филармонию, например. И это тоже было бы интересным совместным опытом. Возможно, гораздо более интересным, чем тот опыт, что они приобрели, смотря спектакли в рамках нашей образовательной программы.

Я. П. Мы привыкли к тому, что после лаборатории, вороха придуманных моментов остается нечто, что потом перерастает в спектакль и остается в репертуаре того театра, где лаборатория проходила. Как быть с ЛЛФТ? Работает ли эта схема?

А. И. Мы пришли к мысли, что ЛЛФТ должна быть проектом не процессуальным — с показами и обсуждениями, а результативным. И нам задавались вопросы со стороны участников, можно ли развивать и использовать наработки, сделанные в лаборатории? Были убедительные моменты, которые можно было бы довести даже до постановки. Тут автоматически встает вопрос об авторских правах: мы, со своей стороны, все права отдали. Единственное, я попросила питерских ребят: если они решат доводить придуманное здесь до конца, то логичнее обсуждать продолжение проектов с дирекцией на базе Karlsson Haus.

Я. П. Анна Аркадьевна, а в порядке бреда: возможно ли в следующем году провести лабораторию с участием иностранных мастеров?

А. И. Яна, совершенно не в порядке бреда, мы уже думаем о мастерах. Для меня как для звена, находящегося меж двух электрических цепей — Россией и Европой, интересен опыт общения, миграции, делающий тебя более открытым, готовым к вызову. Хотелось бы собрать мощную группу российских актеров, пригласить профессионалов с Запада, которые не говорят по-русски совсем, и устроить настоящий совместный мозговой штурм.

Комментарии (0)