Новая эра в истории Мариинского театра, которую не без дерзости можно было бы назвать и началом его новозаветного периода, гипердинамично продолжилась 3 мая. На этот день было запланировано четыре сюжета. Все началось в 13.30 на Новой сцене оперой «Иоланта» с Анной Нетребко в заглавной партии. Затем многие переметнулись в старый Мариинский — на «Свадьбу Фигаро» Моцарта с Ильдаром Абдразаковым в титульной роли. В 19.30 снова на Новой сцене были показаны «Драгоценности» Баланчина с участием Ульяны Лопаткиной, Екатерины Кондауровой, Владимира Шклярова, правда, вместо заявленного на сайте итальянского маэстро Джанандреа Нозеды за пультом стоял Борис Грузин. Завершился день для многих музыкантов, как написала в фейсбуке одна из солисток театра, глубоко за полночь, во втором часу ночи — головокружительным симфоническим дефиле с участием скрипачей Вадима Репина и Леонидаса Кавакоса, альтиста Юрия Башмета, незаменимого Дениса Мацуева, разумеется, виновника торжества Валерия Гергиева и даже Пласидо Доминго, который продирижировал увертюрой к «Силе судьбы» Верди.

На концерте открытия об акустике, конечно, тоже думалось непрестанно, но поскольку нагрузка на другие органы восприятия, главным образом, зрительные, была намного больше, не говоря о том, что весь организм находился в состоянии легкой эйфории от происходившего, внимание на акустической составляющей нового зала удалось сконцентрировать именно во второй день, на «Иоланте». Хотя уже накануне стало понятно, что в этом пространстве лучше всего звучит оркестр, а лучше всего не звучат пуанты, вероятно, благодаря хорошему покрытию. «Иоланта» — спектакль не новый, но соответствующий формату «современной интерпретации», а, значит, и модернизму Мариинки-2. После старой сцены, где состоялась премьера этой постановки польского режиссера Мариуша Трелиньского, на Новой сцене спектакль как будто немного уменьшился. Глаз пока не перестроился на иное масштабирование фигур солистов, которые на просторах Мариинки-2 кажутся раза в полтора меньше. Так же, как не приноровились пока и уши к иной акустике — она представляется еще не разгаданной, непривычной, в отличие, скажем, от Концертного зала Мариинки, где сразу стало понятно, что в нем все звучит гениально.

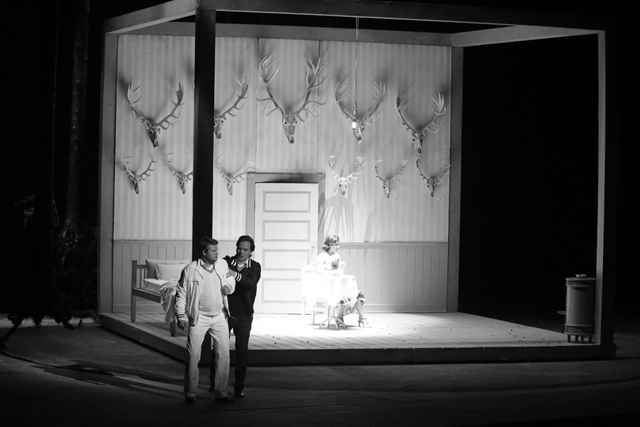

На «Иоланте» показалось, что в зале нового театра есть нечто от храмовой акустики, особенно тогда, когда солисты оказывались рядом с карманами сцены (в частности, с правым, если стоять лицом к сцене). Звук разносился как под сводами собора, без чрезмерной гулкости, но с небольшим эхом. Этому, может быть, способствовала и незагроможденность сцены: главной декорацией постановки является каркас куба-домика Иоланты с одной стенкой плюс висящие черные стволы деревьев, выдранных с корнями. Стало ясно и то, что в этом зале лучше всего будут звучать голоса с правильной школой — открытые, с хорошим посылом, без лишних обертонов и без заглубления, какое обнаружилось, скажем, у Натальи Евстафьевой в партии Марты — не слишком дружелюбно настроенной сиделки Иоланты. Идеальнее всего слушался бас Юрия Воробьева в партии Бертрана — сочно, плотно, объемно, полетно, благородно. Неплохо звучал и тенор Сергей Семишкур в партии Водемона, виновника прозрения Иоланты. Концентрированный тембр баритона Алексея Маркова в партии Роберта тоже нашел в этом зале комфортное измерение. Главная героиня оперы — Анна Нетребко — после монструозной леди Макбет, шокировавшей общественность на гала-концерте, в роли нежно мистической принцессы слушалась с ощущением внутренней тревоги. Про исполнение Иоланты Анна говорит, что эта партия дается ей с легкостью, но голос певицы звучал напряженно, в чем, вероятно, сказывался рисунок роли и глубина перевоплощения. По версии Трелиньского Иоланта — особа нервная, неуравновешенная, склонная к истерикам, остро чувствующая диссонансы чужеродного ей внешнего мира. Повторюсь, лучше всего, без напряженности, воспринимался оркестр, в котором прослушивались все мелодические линии и самые нежные и зыбкие подголоски.

Разницу между старым и новым пришлось почувствовать, как только зазвучала увертюра к «Свадьбе Фигаро» на главной сцене Мариинского театра. За пультом неожиданно оказался Михаил Агрест вместо ожидавшегося Джанандреа Нозеды. Впрочем, Михаил делал все возможное, дирижируя доставшимся ему не первым составом оркестра с полусонными музыкантами, пытаясь настраиваться на исполнительский аутентизм, стремясь по возможности даже смаковать иногда возникавшие звуковые красоты. К счастью, «в руках» дирижера был очень приличный состав певцов во главе с неотразимым Ильдаром Абдразаковым в партии Фигаро. Итальянский звучал у него как родной, и то, что певец прекрасно понимал, о чем поет, рождало ощущение особого кайфа. (То же повторилось в «Набукко», когда на сцене находился Пласидо Доминго, но об этом чуть позже.) Акустика, как и атмосфера старого зала напомнили наблюдение бывшего солиста Мариинского театра Константина Плужникова, который говорил, что цена на антиквариат постоянно растет, а современная мебель дешевеет. Кроме радостей от Абдразакова можно было получить некоторое удовольствие и от миленького тембра сопрано Аиды Гарифуллиной (Сюзанна), появившейся в Мариинском театре только в этом сезоне. Она очень успешно могла бы осваивать белькантово-барочный репертуар, которого в театре, к сожалению, почти нет. Вся надежда на немногочисленного Моцарта. Яркими были и выходы Светланы Киселевой в характерной партии Марцелины. Ну, и несколько удушающий запах дорогого парфюма доносился со стороны томной, тоскующей по большой любви Графини в немного избыточно манерном, ветхозаветно-аристократическом исполнении сопрано Татьяны Павловской.

На следующий день все ждали битвы титанов — Пласидо Доминго и Марии Гулегиной в «Набукко» Верди, о чем вы узнаете в следующий раз.

"Так же,как не приноровились пока и уши к иной акустике,которая представляется ещё не разгаданной,непривычной…"Хочется отметить,что,если не успели приноровиться уши,то голосу требуется гораздо больше времени,чтобы привыкнуть к новым акустическим ощущениям.И совсем,уж,неправильно ,после первой пробы,строить теории о правильной или неправильной вокальной школе,тем более,что контральтовая партия Марты,вообще,редко кому удобна.

Кто автор статьи?

там написано…