Прошли времена, когда «Жизель» была неким «святилищем», открытием для балерин-избранниц. Начало этой полувековой традиции Мариинской сцены положила, сама о том не ведая, божественная Анна Павлова. Её блистательный дебют в «Жизели» (1903 г.) возродил интерес к старинному балету, с запозданием признанному абсолютным шедевром. Павлова обнаружила истинный масштаб заглавной роли, её неведомую прежде духовную глубину. Нервная сила игры, утончённая красота воздушного танца Павловой устанавливали тот критерий художественности, подняться до которого не дано было даже самым талантливым её современницам. Ни Карсавина, восходящая звезда дягилевского балета, получившая роль после отъезда Павловой за границу (1910 г.), ни маститые балерины Кшесинская, Ваганова, Маклецова, Егорова (1916 г.) не вытеснили из памяти петербургских театралов совершенного создания Павловой.

Равновеликая по художественной значимости Жизель появилась лишь через двадцать лет после дебюта Павловой, когда в 1923 году балет исполнила Ольга Спесивцева. Увы, её фантастически прекрасная и столь же трагическая героиня промелькнула на нашей сцене мимолетным видением — спустя год балерина навсегда покинула Россию. Единственной, многие годы никем не заменимой Жизелью оказалась старшая современница Спесивцевой Елена Люком.

Этой удивительной танцовщице суждено было существеннейшим образом повлиять на жизнь романтического шедевра в советское время. Именно Люком без обиняков провозгласила своей Жизелью, что самое ценное в ней — не стилевые изыски, не поэзия мистического, но простая и великая мысль о чудодейственной силе любви, звучащая в лирических откровениях танца. Сегодня это воспринимается как аксиома. Однако в начале двадцатых вокруг Жизели поднялась полемическая буря (впервые за всю ее сценическую историю!). Даже Аким Волынский, посвящавший Люком рецензии-поэмы, категорически отверг её новую работу. Ревнители традиций сочли непозволительной дерзостью снижение романтического канона, но суть непривычной трактовки осталась ими непонятой. Люком лишила образ ореола исключительности, найдя источник поэзии в характере и чувствах героини, в свойствах её души. Нежная, доверчивая, ранимая, эта душа выдерживала самые трудные испытания, потому что была способна верить и любить наперекор всему. Такую вот — обыкновенную, но и романтическую, только по-иному, чем прежде — Жизель поняли и полюбили зрители двадцатых. Теперь Люком считалась «единственно возможной Жизелью».

С тех пор сменилось не одно поколение исполнителей. Почти забыта первая балерина послеоктябрьской эпохи, её, может быть, самая трудная и самая значительная актёрская победа. Но и сегодня в «Жизели» слышится отзвук чистосердечной и нежной люкомовской лирики, а в игре вовсе не похожих на далёкую предшественницу актрис живёт память о люкомовской высокой простоте и правде. Не потому ли, что балерина вложила в роль всю себя — своё отношение к жизни, к самому главному в ней?

Люком было что сказать современникам — вольным или невольным участникам грандиозного и чудовищного исторического переворота. В начале 20-х годов скованный голодом и стужей Петроград ещё содрогался от ужасов военного коммунизма. В августе двадцать первого Россию потрясла весть о гибели Блока и Гумилёва. А в ноябре на сцену бывшего Мариинского театра вышла миниатюрная, хрупкая танцовщица, чтобы поведать зрителям историю разбитой, но не сломленной души. Наивная балетная сказка прозвучала как страстный призыв к человечности.

Казалось бы, что значил этот призыв рядом с железной, необратимой логикой событий? Но вот любопытнейшее свидетельство очевидца — выдающегося русского поэта, писателя и литературоведа Владислава Ходасевича, возвращающегося в нашу культуру после многолетнего забвения. В 1922 году им написано стихотворение «Жизель». Это отклик на одно из первых выступлений Люком.

Да, да! В слепой и нежной страсти

Переболей, перегори,

Рви сердце, как письмо, на части,

Сойди с ума, потом умри.

И что ж? Могильный камень двигать

Опять придётся над собой,

Опять любить и ножкой дрыгать

На сцене лунно-голубой.

Пусть не смущает читателя неожиданно комическое «ножкой дрыгать». Это страховка от сентиментальности. Ирония — защитная маска поэта. Ведь смысл и тон стихотворения патетичны: оно о всесилии любви, над которой не властна даже смерть.

О многом говорит и беглый авторский комментарий к стихотворению, сделанный на полях сборника в 1927 году. «1 мая, утром, в постели, больной, под оглушительный „Интернационал“ проходящих на парад войск. Накануне был с А. И. на „Жизели“, она плакала всё время. Это мои последние стихи, написанные в России…».

Вот так! В ушах — рёв революции, а в сердце — музыка «Жизели», рождённые ею поэтические строки. Зная дальнейшую судьбу Ходасевича, можно услышать в этих строках предчувствие близкой разлуки с Россией и неизбывную любовь к ней, «рвущую сердце на части».

Примечательная подробность — слёзы жены поэта (Анны Ивановны). Нам никогда уже не узнать их причины, ведь слёзы зрителей были обычным явлением на спектаклях Люком. Каждый оплакивал что-то своё, дорогое и потаённое, затерявшееся в сутолоке будней. Люком заставляла вспомнить.

Ей помогал в этом постоянный партнёр и близкий друг Борис Шавров. В сценической истории «Жизели» их имена по праву стоят рядом. Как и Люком, Шавров подверг решительному пересмотру образ своего героя. Он вылепил «портрет» графа Альбера с меткостью художника-психолога, наделив традиционно «голубого» героя непредсказуемо сложным характером. Врождённый эгоизм аристократа в нём уживался с искренним чувством, безответственный азарт авантюриста — со склонностью к рефлексии. Актёр бесстрашно обнажал душу героя, чтобы показать, как через боль и муки в ней побеждает человеческое.

Союз талантов, разных по природе, но беспримерно чутких во взаимодействии друг с другом, рождал особую гармонию и содержательность дуэта. Люком и Шавров бесповоротно превратили «Жизель» в спектакль-дуэт, где непрекращающийся диалог партнёров становится лирическим «нервом» драмы.

Позднее обнаружились скрытые возможности и в других партиях балета.

В 40^. годы заметно укрупнился образ Мирты. Царственно-властная, непроницаемая у Марины Шамшевой, она олицетворяла высший нравственный закон, подтверждая свои права совершенством танца. Алла Шелест наделила Мирту величавой красотой античной богини и магнетической внутренней силой — грозной и непреклонной.

В 50 — 60-е годы из-под маски традиционного балетного злодея выглянуло живое лицо Ганса. Константин Шатилов, Юрий Григорович, Анатолий Гридин, Игорь Чернышев, Игорь Уксусников, Николай Остальцов — каждый по-своему — делали Ганса невольным виновником катастрофы, жестоко наказанным за содеянное.

Нынешняя «Жизель» немыслима без актёрского ансамбля, и всё же очарование балета улетучивается, как подвенечный убор вилис, если нет настоящей героини. Многое требуется исполнительнице заглавной роли: соответствующие образу внешние данные, актерское и танцевальное мастерство, чувство стиля и прочее, но решает удачу масштаб артистической личности, способность сказать со сцены нечто своё, проникающее в душу зрителей. Такие танцовщицы во все времена были наперечёт. Без малого десять лет Люком оставалась единственной Жизелью, пока в 1932-м из-за болезни балерины не понадобилось срочно подготовить новую исполнительницу. Ею стала двадцатидвухлетняя Галина Уланова. Вскоре роль прочно соединилась с именем гениальной балетной актрисы, снискав впоследствии мировое признание. В послевоенное время, когда Уланова перебралась в Москву, роль перешла к её младшей современнице Наталии Дудинской. Звезда ленинградского балета удерживала почти безраздельную монополию до конца 50-х. Зато потом произошло прежде небывалое: «Жизель» стала доступной едва ли не всем балеринам труппы, в том числе и самым юным. Почти одновременно роль получили уже завершавшая сценическую карьеру Алла Шелест и недавняя выпускница Наталья Макарова. Партнёром обеих был начинающий Никита Долгушин. Критики обсуждали дебюты Ирины Колпаковой, Эммы Минчёнок, Аллы Сизовой, Ксении Тер-Степановой, сверяли с трактовкой Константина Сергеева — первого лирика балетной сцены — героев Рудольфа Нуреева, Юрия Соловьева, Сергея Викулова, Владлена Семёнова, Олега Соколова, Святослава Кузнецова. А зрители выбирали кумиров по собственному вкусу. Старинный балет стал едва ли не самым репертуарным и вполне мог проходить по разряду «молодёжного спектакля».

Нововведение закрепилось в последующие десятилетия. «Жизель» — похоже, навсегда — утратила свой особый статус. Конечно, не каждый спектакль становится событием. Поклонники Алтынай Асылмуратовой, Константина Заклинского, Фаруха Рузиматова, Андриса Лиепы подолгу ждут встречи с ними, ибо «Жизель» не обходят вниманием и другие солисты, а кроме того, она служит «взлётной площадкой» для начинающих. Одним суждено долгое странствие к вершинам мастерства, другим приходится совершить «пересадку». Дебют в «Жизели» подобно рентгеновскому снимку высвечивает нутро исполнителя, выявляя добросовестных подражателей и людей, способных думать и чувствовать на сцене самостоятельно.

Пора сплошных дебютов пришлась на конец сезона 1991/92 годов, когда основной состав балетной труппы находился на гастролях. Воображение рисовало безрадостную картину: оркестр, собранный «с бору по сосенке», извлечённые из запасников декорации и костюмы, кордебалет, наскоро сформированный из артистов вспомогательного состава. Но спектакль не развалился. Старые декорации и костюмы выглядели совсем неплохо. На удивление ровно танцевал кордебалет (репетитор Наталия Спицына). Слаженно звучал «сборный» оркестр под управлением Павла Бубельникова. Опытный балетный дирижёр подчинил себе музыкантов, задал спектаклю живой, гибкий ритм, но при этом чутко реагировал на настроение солистов-танцовщиков, заранее зная, где нужно продлить мелодию, а где тактично «подогнать» темп. К тому же Бубельников — дирижёр именно театральный: он в высшей степени артистичен, а потому следить за его мимикой и пластикой не меньшее удовольствие, чем погружаться в сценическое действие. Дирижёр-мастер способствовал успешным дебютам молодёжи.

Критерием их оценки поневоле стала Мирта Марины Чирковой. Ещё четыре года назад, когда вчерашняя выпускница впервые появилась в сложной роли, поразило идеальное соответствие образу — результат серьёзной и вдумчивой работы (репетитор Габриэлла Комлева). Цельность общего решения при отточенности каждой детали, мощный заряд энергии и благородная сдержанность манер, острота танцевального рисунка, даже в статике поз излучающего смертоносный холод, сделали юную Мирту истинной повелительницей вилис.

Безусловно удачен и выбор на роль Альбера Виктора Баранова — танцовщика с благодарной внешностью и превосходной техникой.

В танцевальном отношении партия вполне освоена молодым артистом: его исполнение легко и красиво. Но его герой ещё не обрёл своего лица. Это некий романтический образ вообще, без признаков индивидуальности.

Едва ли не интереснее главного героя оказался его соперник, воплощенный Петром Остальцовым. Ганс — первая роль молодого артиста, застоявшегося в кордебалете. Впрочем, объяснить это можно неординарностью Остальцова — уж очень необычно скрестились в нем данные классического и характерного танцовщика: высокий рост, длинные мягкие ноги с громадным подъёмом и смуглая «цыганистая» красота лица с крупными чертами и огненными черными глазами. Неожиданным получился и его Ганс — нелюдимый, болезненно-ранимый, замкнувшийся в гордом одиночестве. Безответной страстью, необузданностью чувств этот Ганс взорвал идиллию первого акта, пережил как крушение мира потерю Жизели и нашёл успокоение истерзанной душе в ледяных объятиях вилис… Первая роль свидетельствует о потенциальных возможностях молодого танцовщика. Он обещает быть интересным и в других партиях.

Насколько различны реальный и потусторонний облики Жизели, настолько же непохожими оказались три новых исполнительницы роли — Эльвира Тарасова, Маргарита Куллик и Ульяна Лопаткина.

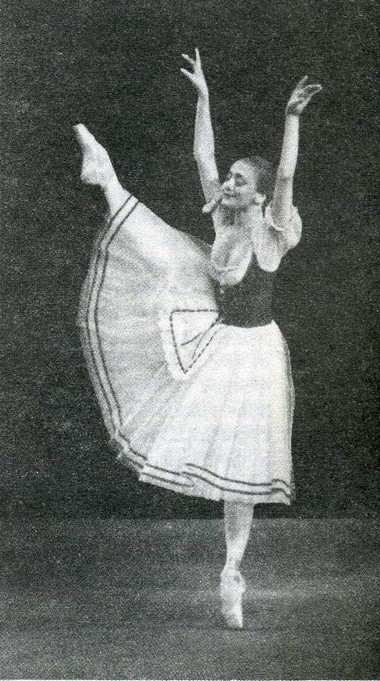

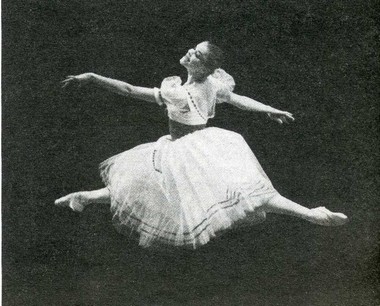

Тарасову не отнесёшь к редкому типу «сильфидных» танцовщиц. Контуры её фигуры женственно-округлы, а в танце ощущается упругая сила. Большой прыжок с мягким приземлением — «конёк» Тарасовой — компенсирует недостающую воздушность облика. Робость дебютантки незнакома молодой балерине. Она чувствует себя на сцене уверенно, зная, что техника не подведёт, а роль тщательно выверена (репетитор Г.Комлева). Душевно контактная, безмятежная, не таящая чувства к Альберу, её Жизель в первом акте балета подобна ясному дню. И во втором она словно стремится скорее пробудить солнце — внутренний ритм её Жизели-вилисы неосознанно ускоряется. И кажется, жизнь потому и побеждает, что частица по-земному теплой Жизели вошла в душу Альбера.

Десять лет дожидалась Жизели Маргарита Куллик. Любимица публики с первых шагов на сцене, она обладает редкостным обаянием и мастерством виртуоза. Её сверкающий талант действует на самую инертную аудиторию. Её танец сияет и искрится, как солнечный луч, преломленный каплей росы. Но право на романтический репертуар Куллик приходится доказывать до сих пор, и не без причины. Не сразу обрела воздушность её Сильфида — поначалу казалось, что эта роль вообще не для неё. Но Куллик любит и умеет работать. Она отточила партию до малейших нюансов (вместе с репетитором Г.Комлевой), а сверх того, обуздав собственную природу, обрела необходимую форму. Сильфида стала подступом ко второму акту «Жизели», поскольку с первым у Куллик и не должно было быть никаких проблем. Танцовщица готовилась к выходу на сцену со своим педагогом Наталией Михайловной Дудинской, которую в своё время (почти полстолетия назад!) ввела в «Жизель» сама Люком.

Роль Альбера исполнил Владимир Ким — постоянный партнёр Куллик вне стен родного театра. Дебют, таким образом, получился двойным, но отделить друг от друга партнёров так же трудно, как разлучить Жизель с Альбером. Внеш-няя разнородность — балерина славянского типа и танцовщик явно восточных кровей — бросается в глаза лишь в первое мгновение: через минуту об этом просто забываешь. И дело здесь не только в мастерстве артистов, лёгкости и слаженности их танца. Дуэт Куллик — Ким гармоничен изнутри. Его обаяние от родства душ, единства артистических устремлений. Вступив в пору творческой зрелости, эти актеры сохранили в себе ту страстную одержимость танцем, с какой когда-то пришли в училище на улице Росси. А сколькие эту страсть постепенно утрачивают в потоке театральных будней, гастрольных поездок и разных житейских забот!

Куллик и Ким, выходя на сцену, любят своих героев, любят спектакли, в которых участвуют, любят зрителей, пришедших на встречу с ними. А кроме того, они по-настоящему любят друг друга. Поэтому их танец светится радостью, а чувства их героев неподдельны. Поэтому так веришь им в «Жизели», звучащей в их исполнении поэмой о первой любви.

Чистосердечные герои Куллик и Кима ещё не расстались с детством. Застенчивая Жизель, должно быть, ещё играет в куклы, а порывистый, вихрастый Альбер похож на влюблённого по уши мальчишку. Они живут в своём счастливом мире, забыв обо всём на свете. Мир этот рушится, но любовь исчезнуть не может. Куллик и Ким убеждают, что это так. Альбер приходит на могилу Жизели не для скорби и покаяния: он ждёт Жизель, он верит в чудо. И чудо совершается, влюблённые снова вместе. Они повзрослели и погрустнели, стали сдержаннее в проявлении чувств, но теперь они могут постоять за себя, отныне их никто не сможет разлучить. И пусть Жизель, как и подобает вилисе, исчезнет на рассвете — она вернется, потому что её будет ждать Альбер. Куллик и Ким заставляют поверить в чудо.

С неменьшим интересом ожидался и дебют Ульяны Лопаткиной на исходе её первого сезона в театре. Восемнадцатилетняя танцовщица надежд не обманула, блестяще справившись с трудной ролью. Ей в равной мере удались и драматические сцены первого акта и танцевальная лирика второго. Во многом это результат кропотливой работы с талантливым репетитором Ольгой Моисеевой, раскрывшей индивидуальности Мезенцевой, Асылмуратовой, Махалиной. И всё же одной работой не объяснить неотразимой притягательности новой Жизели. Тут уже речь должна идти о магии таланта.

Лопаткина создана для романтического репертуара, отвечая современным эстетическим критериям. Высокая, пропорционально сложённая, она обладает бесплотной фактурой, полётным прыжком, «безразмерным» шагом. Особенно выразительны её руки. Необычайно длинные и тонкие, они дают танцу широкое дыхание и отточенную графичность линий. Но и это ещё не всё. Лопаткина наделена музыкальной и артистичной душой и несомненным даром актрисы. Не часто дебютанты столь органично и наполненно живут в предлагаемых обстоятельствах спектакля. Только с опытом приходит умение ощутить роль целиком, подчинив каждую сцену, каждую частность общему замыслу. Лопаткина продемонстрировала это умение на своей первой «Жизели». Разумеется, были в её исполнении и шероховатости, но уже сейчас у юной балерины есть главное — собственная интонация, личное отношение к образу, способность окружить его ореолом поэзии.

Великодушная природа дала танцовщице щедрый аванс, но и танцовщица не остаётся в долгу, оплачивает счёт без заминки. Поэтому, не опасаясь ошибочного прогноза, можно считать её одной из главных надежд Мариинской балетной труппы.

Комментарии (0)