«Комок сердечный разросся громадой:

громада любовь,

громада ненависть.

Под ношей

ноги

шатали шатко —

ты знаешь,

я же

ладно слажен —

и всё же

тащусь сердечным придатком,

плеч подгибая косую сажень».

Большая бритая голова на большом долговязом теле. Руки — огромные, с длинными кистями. Лицо с крупными и ровными чертами. Но вот голос… То глухой, то звенящий, то мягкий и тёплый — он постепенно заполняет всё пространство сцены, заключая в себе какую-то сдерживаемую силу. Кажется, этот голос доносится из бездонной глубины, звучит как эхо внутренних бурь, настолько он одухотворён.

У этого актёра очень мощная психофизика. Дух и плоть сочетаются в нём странным образом. При первом взгляде на Курышева возникает ощущение, что перед тобой настоящая глыба, сгусток природной энергии, открыто проявляемой. Переживания его персонажей словно материализуются, он передаёт их всем своим существом. Текст льётся изнутри, каждое выдыхаемое Сергеем Курышевым слово по-настоящему, физически им проживается, и отсюда рождается ощущение такой одухотворённости голоса актёра. Слова не существуют без движений. А обнажённость физической природы человека помогает проявить его душу, во всей её незащищённости.

Малый Драматический театр, в котором вот уже пять лет играет Сергей Курышев, с успехом использует нестандартность его актёрской природы. В каждый спектакль актёр вносит мощный заряд энергии, строя внешний образ и характер своего героя на гиперболе. И дело тут не только в почти двухметровом росте, хотя в спектакле «Gaudeamus» его Старый выглядит великаном среди таких же, как он, бритоголовых, одинаково обутых в кирзачи и одетых в выцветшее зелёное обмундирование солдат. Среди них герой Сергея Курышева кажется самым тупым и нелепым.

На этого сутулого, заторможенного богатыря все давно махнули рукой. Какой-то он недоразвитый. Никак не может попасть в ритм доставшей всех стройподготовки. Бегает, едва отрывая ноги от земли, с трудом таская своё длинное тело с болтающимися, как плети, руками. В его развитии материя явно опередила дух, и с тех пор эти две стихии не могут найти в нём соединения. Его сила как-то первобытно не оформлена. Сам себя постичь он не в состоянии. Вот майор демонстрирует перед всей ротой свои больные гланды. Старый, конечно, тоже подошёл посмотреть, взял его за горло — ведь так удобнее — и вот майор уже хрипит и корчится в его руках. Старый разжимает свои согнутые пальцы, медленно отводит от горла майора, а потом стоит и долго недоумевающе их разглядывает. Мысли с трудом вращаются в его большой бритой голове.

Старый Курышева постоянно замкнут в себе, он молчит на протяжении всего спектакля. Иногда по его лицу бродят тени каких-то чувств, он улыбается чему-то, о чём не смог бы сказать. Человеческое слишком глубоко похоронено в нём, и, едва приоткрывшись, тут же заглушается животностью. Так происходит в сцене пьяного беспредела, из которого парадоксально «выныривает» Старый Сергея Курышева — внезапно он запевает красивую итальянскую песню. Чистый, глубокий голос разносится над сценой, которую как по волшебству начинают заполнять разноцветные воздушные шары. Поймав один из шаров, Старый преподносит его героине И. Тычининой, накидывает телогрейку на обнажённые плечи девушки. Вдруг застывает на пару секунд, поворачивается и со всей своей богатырской силы начинает лупить по шарам сапогом. Вместе с ним все сливаются в восторге разрушения.

Сергей Курышев играет своего героя, постоянно отстраняясь, чувствуется до боли сострадающий взгляд актёра на Старого, чья жизнь искорёжена, а смерть — нелепа. Здесь даже осознать её не в состоянии: «Говорил же: „не нажираться“…» — произносит майор над мёртвым Старым. В финале актёр долго стоит на авансцене с закрытыми глазами, лицо его Старого расправилось, нет больше хмурящего брови напряжённого недопонимания. Наконец, сдвигается с места, медленно петляет между рядами солдат, обходя всех, и устало уходит в глубину сцены, пропадает в дверном проёме…

Назначив Курышева на роль Старого, Лев Додин максимально использовал фактуру актёра и заложенное в нём активное природное начало. В спектакле его герою не найти применение своей могучей силе, и такой же «неоформленной» остаётся его душа. В роли Кириллова, за исполнение которой он признан лучшим актёром Санкт-Петербурга за 1992 год, взаимоотношения духа и плоти строятся Сергеем Курышевым совершенно иначе.

Спектакль «Бесы» прежде всего поражает пластикой: накренившаяся, зияющая чёрными провалами сцена; неустойчивость, гибельность и вместе с тем механическая заведённость изменяющегося пространства.

Пластический образ Кириллова чётко намечается с первого же его появления. Руки чертяг воздух, летят по нему, помогая высказать так сложно формулируемые слова. Длинные гибкие пальцы перекатывают из руки в руку маленький светящийся оранжевый мячик, он то зажимается между пальцами, то скатывается на ладонь. «Жизнь есть», — просто и убеждённо говорит Кириллов и протягивает на ладони мячик. «А смерти нет совсем», — мячик прячется в руке, через несколько секунд ударяется об пол, опять скрывается в ладонях Кириллова, описывает круг вслед за его рукой…

Актёр плетёт нить движений, одно перетекает в другое, завораживая непредсказуемостью ритма. Слова рождаются из движений, движения перерастают в слова. Голос Кириллова в полифонии спектакля звучит тёплой волной, интонации по-детски искренни и открыты. С появлением актёра философская схема романа обретает плоть, потому что он в своей природе заключает мощную жизненную энергию и силу.

В Кириллове Курышева нет сложности философских концепций, его идея проста и постигается скорее сердцем, чем головой. Этот Кириллов слишком хороший человек, у него слишком большое сердце, чтобы он мог оставаться в живых в бесовском мире. Из его духовности вырастает заражённость идеей. Кириллов знает, что Бога нет. Если бы был — как мог бы Он допустить столько безнаказанной несправедливое™? Люди оправдывают себя существованием Бога, а не надо оправдывать. Надо признать свою свободу, и он первым заявит о ней — убьёт себя, потому что кому же ещё распоряжаться его жизнью? Чтобы все узнали, что они свободны, он, Алексей Кириллов, обязан лишить себя жизни.

Вот этот пункт его своеволия и рождает в Кириллове Сергея Курышева болезненность как естественную реакцию здорового, сильного, а главное — до безумия любящего жизнь человека, на осознанную им необходимость умереть. Жизнь его прекратила движение, перейдя в состояние сознательного приближения и инстинктивного оттягивания смерти. На протяжении спектакля перед нами — человек из плоти и крови, не фантом и не бес. Свою идею он ощущает «на клеточном уровне» и проживает в каждом слове, движении, вздохе, а потому так цепляегся за фразу Ставрогина, переспрашивая: «Мысль почувствовали? Это хорошо».

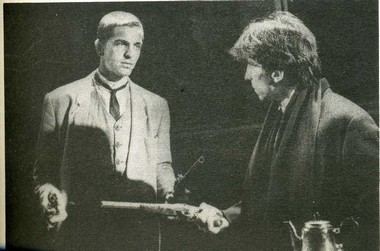

Серьёзный противник Кириллова — Пётр Верховенский. У героев Курышева и Бехтерева на протяжении спектакля постоянно возникает своеобразная дуэль. Верховенский Бехтерева — бесплотный бес. Он вездесущ, и каждый раз внезапно появляется на сцене, мелкой дробью рассыпая слова. Кириллова он раздражает. Разговаривая с Верховенским, он продолжает кидать об пол мячик, снова обнимает его ладонями. В чёрном пространстве сцены мяч этот выглядит светящейся, живой тёплой точкой: так собственную жизнь Кириллов хочет держать в руках и распоряжаться ею, раз Бога нет и не может быть. Ритм роли Кириллова странно сочетается с ритмом подкидывания мячика, и когда он попадает в руки к Верховенскому, зримо ощущаешь различие в природе этих людей.

Рядом с таким Верховенским Кириллов Курышева кажется особенно реальным и живым, несмотря на то, что болезнь захватывает всё его существо. Оно подчиняется физическому состоянию ожидания смерти, так мучающему этого «маньяка». По ходу спектакля в Кириллове нарастает напряжение и накапливается усталость. Ритм роли замедляется. Приближающаяся смерть тенью ложится на его каменеющее лицо. Свет давит уставшие, больные веки этого человека, не способного спать, ему тошно. Он медленно опускается на стул, голова теряется в тени, лишь светятся кинутые на колени кисти рук. Кириллов закрывает глаза, чтобы хон как-то снизить невыносимое напряжение.

Услышав крик вбежавшего Шатова, он ниш не может очнуться от охватывающего его смертельного оцепенения. В своём сознании он уже перешёл грань, разделяющую жизнь и смерть, и смотрит на Шатова мёртвыми, пустыми глазами, Весь спектакль Кириллов Сергея Курышева находила в состоянии перехода в небытие, и сейчас оно достигло критической точки. Слова о родах падают в его воспалённый мозг, на несколько минут вызывая лихорадочный процесс возвращении к жизни. Кириллов загорается, но никак не может выразить мысль, самую суть мысли: «Очень жаль, что я родить не умею, то есть не я родить не умею, а сделать так, чтобы родить, не умею..» Он произносит это не «задумчиво», как сказано у Достоевского, а со всем желанием активного добра и невозможностью его осуществления, жестами, своими большими руками пытаясь помочь себе выразить.

Манеру игры Сергея Курышева трудно определить традиционными терминами. Чистая жизненная энергия заполняет сцену с его появлением. А когда в герое нарастает волнение, отзывается каждая клеточка его большого тела. Руки поднимаются и, кажется, начинают говорить, дыхание учащается, из глубины вырываются непослушные слова, и сама душа стихийно изливается вместе с его ускорившейся речью. В спектакле «Бесы» трагичен диссонанс между молодой силой Кириллова и осознанной им мучительной необходимостью умереть «из идеи». В «Доме» Сергей Курышев играет человека, который, будучи одержим идеей, воплощал её всей своей жизнью.

Актёр был введён на роль Калины Ивановича Дунаева, сменив Владимира Осипчука, и сумел создать совершенно новый образ. Предложение сыграть старого комиссара гражданской войны не было неожиданным для Курышева — ещё будучи студентом он играл главную роль в спектакле «Старик» по повести Ю. Трифонова.

Движения Калины Ивановича по-стариковски скованны. Медленно и неверно делает он шаги. Прячась за складками широкой одежды, его тело напоминает высохший каркас некогда прекрасного корабля. Белое лицо старика кажется застывшим, но на нём неожиданно молодо блестят глаза. Глаза Калины Ивановича не постарели, в них отражается та чистая и высокая романтика, которая была и остаётся его жизнью. Среди реальных земных людей он живёт в своём идеальном мире.

Актёр постоянно укрощает свою энергию, сдерживая жесты и мимику. Характерная для других персонажей Курышева материальность здесь пропадает, и его герой выглядит почти бесплотным. Чувствуется бережное отношение актёра к образу старика и вместе с тем чуть ироничный взгляд на себя в этой роли. Его выходы на поклоны прекрасно это подтверждают: две старушки, взяв Калину Ивановича под руки, помогают выйти на сцену слабому, шаркающему ногами старику. Кажется, здесь он должен превратиться в молодого Сергея Курышева, но актёр не хочет разрушить создавшийся в спектакле образ, и даже аплодирует старчески негнущимися кистями…

Совершенно иная атмосфера возникает в спектакле «Разбитый кувшин», изумляющем своей «чудовищной» театральностью. Припорашивает актёров и зрителей первых рядов бумажный снежок. С потолка свисают связки колбас, имитируя раскрытый театральный занавес. Кажущаяся бутафорской, курица оказывается живой и хлопает крыльями, по сцене неприкаянно бродит козлёнок, а в корзинке пищат котята. Режиссёр Вениамин Фильштинский использует метод оживления картин, а точнее — голландских натюрмортов. И весь антураж представлен масля но — живописно. Спектакль строится на сочетании раблезианского натурализма с условностью гротеска.

Вот где можно дать волю своей природной силе! Тем более, что роль деревенского верзилы предоставляет для этого массу возможностей. Но актёр не столько играет характерность, сколько создаёт характер, суть которого раскрывается не сразу. Рисунок роли Рупрехта определяется его внешним обликом: гигантская зелёная рубаха с непомерно длинными рукавами задрапировывает торс, и пластика актёра становится медвежье неуклюжей. Ритм существования Сергея Курышева в спектакле неторопливый, кружащий, в его герое ощущается заторможенность, заставляющая вспомнить Старого. В Рупрехте та же неоформленность силы, он периодически сжимает руку в кулак, готовясь наказать улизнувшего обидчика.

Наконец, и ему дали слово в разворачивающемся на сцене судебном разбирательстве. Он набирает побольше воздуха в свои могучие лёгкие и с выдоха начинает рассказ. Постепенно пропадает медвежья пластика, оживляется лицо, начинают жить руки актёра. Рупрехг снова честно и увлечённо переживает так потрясшее его недавнее происшествие. Волнуется и замирает, вытягивая шею, как будто вновь всматривается в темноту: «Чу, издалече скрипнула калитка. Глядь, Ева… Да не одна, а с кем-то вместе.» Расплывшееся было в улыбке лицо мрачнеет. Вся гамма чувств тут же отражается в честных глазах парня, не способного примириться даже с тенью обмана. С детской откровенностью он рассказывает обо всех своих «страданиях» — и душевных, и физических. В выдыхаемых словах ощущается какая-то первобытная незамугнённость чувств, естественно льющихся вместе с рассказом. Эта лавина может смести всё на своём пути, не то что разукрасить лоб Адама. Но к откровенности Рупрехта примешивается обида и незащищённость по-детски доверчивого и ранимого человека. На него постоянно кто-нибудь набрасывается, и несчастный парень сгибается, осыпаемый оплеухами и несправедливыми обвинениями.

Малый Драматический театр постепенно раскрывает перед нами актёра Курышева, и пока нельзя в полной мере судить о его возможностях. Но за каждым героем чувствуется цельность натуры самого актёра. Это может проявляться комично, как в роли Рупрехта. Может выливаться через боль и излом Кириллова. Способ взаимодействия со зрителями определяется тем, как откликается на переживания героя его, Сергея Курышева, сердце.

Комментарии (0)