В. Шекспир. «Отелло» (перевод М. Морозова).

Александринский театр. Режиссёр Ростислав Горяев

Затонувший корабль Пушкинского театра пытаются вызволить из тьмы бесславия. Спасатели глядят в блестящее прошлое Александринской сцены и пробуют скопировать величавую осанку репертуара. Большому кораблю — большое плавание: даёшь Шекспира! Снилось ли кому из петербургских зрителей, что, словно во времена гастролей великого Сальвини, их вниманию щедро будут предложены сразу и «Гамлет» и «Отелло»? Что ждёт нас впереди? Пожалуй, «Юлий Цезарь».

Бесстрашие Пушкинского театра, затеявшего шекспиризацию сцены в «минуту злую» для себя, увы, всего вернее разоблачает его мнимый блеск и реальную нищету. Стоит ли играть Шекспира, не имея концепции трагического? Можно ли поставить трагедию, не владея метафизической основой её жанра? Зачем «Отелло», если соображений о феномене ревности, о трагической судьбе героя, по существу, нет никаких? В Пушкинском живут не по общим историческим часам остались за чертой круга современной театральной мысли, перебрались в прошлый сценический век. В анахронизме — одна из главных печалей затянувшейся «злой минуты» Пушкинского театра. Универсальные коллизии «Отелло» здесь толкуют в привычках века девятнадцатого — как житейские, эмпирические, а не бытийные: тень мещанской мелодрамы падает на новый шекспировский спектакль академической сцены.

У Ф. А. Степуна о трагических героях говорится: «Их жизни — судьбы, их встречи — гордиевы узлы бытия». Только не имея определённых суждений о гордиевых узлах, связавших фигуры вечного треугольника: Отелло, Дездемона, Яго — можно не жалеть сценического времени для фигур фона. Для истории о симпатичном подвыпившем Кассио (Александр Баргман), похожем к тому же на рассеянного путешественника из компании жюльверновского лорда Гленарвана. Он смешно дебоширит, обаятельно — трижды! — сваливается с пушки и прочее. А дальше, к примеру, любовный танец Кассио и красавицы Бьянки (Наталья Панина) — отличный номер молодых актёров — заставит зрителя позабыть о муках Отелло и кознях Яго. Самый финал трагедии неожиданно подчиняется исповеди правдолюбивой, как старой знакомой из давних советских пьес, Эмилии (Ирина Вознесенская). Эта почтенная женщина досадно обманулась и в муже, и в господине, а теперь, над телом убитой госпожи, берётся высказать всё этим мужчинам! Быть может, такое и занятно по-своему, но ведь не историю героического сердца служанки Дездемоны мы пришли смотреть.

Что же Отелло? Яго? Дездемона?

Но сперва о Родриго. В спектакле Ростислава Горяева он своего рода шутовская персона, глупый малый и мальчик для битья. Пробуя свести счёты с жизнью, уморительно барахтается в оркестровой яме, превращённой в бассейн с водой (Венеция!). Не ясно, почему Яго всерьёз делает на него ставку, смешной этот неудачник, ясное дело, не сумеет убить Кассио. Может, не стоило и нам пристально разглядывать Родриго, хотя Дмитрий Шевченко играет обаятельно, да вот беда: трагедия о венецианском мавре, лишённая на сцене духовного напряжения коллизии в пользу полноты житейского фона, неизбежно превращается в историю о мавре-простаке. Буквально по слову Эмилии: о, глупый мавр! Герои спектакля словно равняются на Родриго: чересчур уж простоваты. Даже Яго.

Ещё А. Блок объяснял, что рациональная мотивировка ненависти Яго к Отелло и не нужна и невозможна — будет не по росту демонической мощи тех разрушительных сил, что в Яго олицетворены. В спектакле, напротив, предпочитают конечные объяснения этому иррациональному герою, «охотятся за мотивами»: пробуют исчерпать ярость Яго завистью — к лейтенантскому чину Кассио и ревностью к мужской удаче Отелло (об этом поочерёдно следуют два обращения Яго в зал). «Разъяснённый» мотивами, герой мельчает, масштаб его потерянной фигуре пробуют обеспечить технически: красноречием освещения снизу, буквально дьявольскими ликами на разбойничьей физиономии Яго. Решили, к огорчению зрителя, что быть обаятельным этому герою никак нельзя. И вот, как в бабушкиной сказке, у него всё на лице написано, актёр Игорь Волков придумал для него и особенный «злодейский» взгляд и нахохленный угрюмый силуэт… Но герой его упрямо напоминает то ли бомжа, то ли качающего права студента-недоучку или «облезлого барина» Петю Трофимова, подавшегося с голодухи в провинциальный театр.

Какой же Отелло доверился такому Яго?

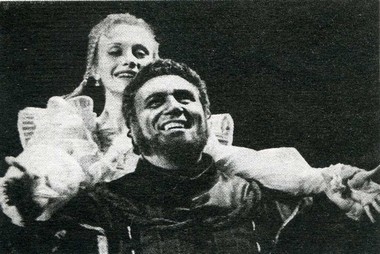

Актёр Виктор Смирнов, которому поручена роль Отелло, принадлежит к числу немногих сохранившихся у Пушкинского театра богатств. Понятен соблазн повеличаться хорошим актёром, чьи возможности были мало востребованы прежде. Внезапно Смирнову достались самые вожделенные роли мирового трагического репертуара. Стезя трагика актёру внове. Его победы были связаны со сценической литературой совсем другого рода, к примеру: купец Большов в «Своих людях…», Скотинин в «Недоросле»… Редкая теперь на сцене жизненная органика актёра побуждала вспоминать о лучших обычаях отечественной реалистической сцены. Приметно, правда, было и другое: желание актёра приобщиться к погасшей ныне классико-романтической традиции. В дни памяти Николая Симонова он продемонстрировал искусство декламации и великолепное чутьё стиха. И озадачил слушателей, недужных горожан, мощным выплеском жизненной силы, первичной энергией, потерянной нынешними людьми. В пушкинской «Осени» конь всадника несёт «и звонко под его блистающим копытом звенит промёрзлый дол и трескается лёд». Прозрачный пейзаж осени с первым хрупким и тонким льдом вы не узнаете в чтении Смирнова. Его всадник скачет на тяжёлом коне и ломит крепкий зимний лёд. Вы с изумлением наблюдаете, как сокрушается глыба под дюжей силой всадника и могучей тяжестью копыт его коня. Понятно, он замечательно читает стихи А. П. Сумарокова. Величавая поэзия первоначальных чувств и перво-сущностей мира превращается у него в пространство сердечных бесед его цельного героя с Богом и вечностью.

Стихи и трагические роли, как известно, не состоят в столь близком родстве, как порою кажется. Если бы Смирнов мог ограничиться одним-единственым монологом Отелло, показал бы его в эскизе, как намёк и возможность — как поэзию, — вероятно, его ждал бы успех. Ведь он хорош в прологе к спектаклю, прикованный взглядом приговорённого к крошечной, как игрушка, почти невсамделишной Дездемоне. Сладить целиком с титанической ролью в спектакле, лишённой координат трагического жанра, актёру не удаётся. Он подчиняет Отелло, словно героя стихотворения, закону медитации, а не диалектике движения трагической судьбы. Статика образа и однотонность состояний быстро гасят внимание зрителя к его герою. Это величавый и тихий, даже рассудительный Отелло, ему не к лицу знаменитые взрывы отчаяния и ярости мавра, вот их и нет. Он монолитен, и катастрофа не написана ему на роду: сознание его не может быть смято потоком иррациональной страсти. Словом, такой Отелло — характер решительно не трагический. Его несчастье не от судьбы, а от интриги, его беда — недоразумение. Доверчивость, лишённая трагической подоплёки характера, есть простота наивности, черта невинного героя мелодрамы.

К сентиментальным чувствам располагает зрителя и крошечная Дездемона (Елена Зимина). Кокетливая жена мавра так же далека от бытийного источника шекспировской коллизии, как, к примеру, Наташа из «Трёх сестёр». Похожая на пёструю пичужку, она насвистывает залу вполне обыденные мелодии. Играет самую обыкновенную женщину, очень, кстати, довольную, что вышла замуж. Из магического треугольника героев трагедии она выскальзывает с неопределённой улыбкой «инкогнито», вторая героиня, которую, по недоразумению, приняли за первую. О, как сражалась за своего Отелло Дездемона Ольги Яковлевой! Наша долго в толк не возьмёт, что сталось с её мужем…

Спектакль открывает и завершает многочисленная, не слишком бодрая, не вполне в лад поющая массовка — изображают шекспировских актёров. Будто бы они дают представление «Отелло», чтоб напомнить нам, что все мы «комедианты господа Бога». Такая, довольно громоздкая заставка к спектаклю, как и его послесловие, не имеют связи ни с реальным его содержанием, ни с его эстетикой (принцип: актёры играют актёров — не соблюдается). Эти массовые построения, думается, от лукавого, некая мистификация простодушного зрителя, призванная уверить нас в недюжинной философской оснастке спектакля. Комедианты, Бог, человечество, поверженный Отелло и скрывшийся в современном зале Яго — набор идей на все вкусы.

Не проходят, видно, даром годы наивных, как детские короткие платьица, трактовок, когда, к примеру, «Чайка» была похожа на пьесу дочеховской поры, а ещё больше — на советскую драму сороковых… Шекспировская комедия «Много шуму из ничего» отвечала рецепту тридцатых: концепции о «безоблачно счастливом Ренессансе». А «Сирано де Бержерак» воскрешал в памяти бесконфликтные отечественные пьесы: его герои, один другого бескорыстней, просто не успевали договориться! И ничуть не трудно было представить, как эти Сирано и Роксана живут-поживают в счастливом браке, а Кристиан захаживает к ним по вечерам на чашку чая как добрый и, конечно, тоже счастливый друг…

У театра расстроились связи с жизнью. Чтоб их восстановить, возможно, не следует гнаться за труднодостижимой славой шекспировского театра. Вспомним, что некогда Г. А. Товстоногов начал реформацию БДТ с простенькой мелодрамы А. Жери «Шестой этаж». Легко, конечно, указывать со стороны, так или эдак браться за осевший корабль Александринки… И всё-таки «Юлия Цезаря» в сегодняшнем Пушкинском ставить не стоит.

Комментарии (0)