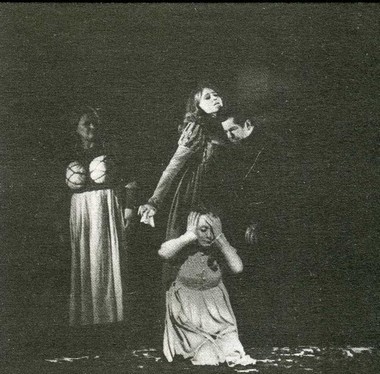

В. Шекспир. «Ромео и Джульетта»

(перевод Б. Пастернака).

Театр «Балтийский дом».

Режиссёр Борис Цейтлин

«Ныне церковь опустела;

Школа глухо заперта;

Нива праздно перезрела;

Роща тёмная пуста;

И селенье, как жилище,

Погорелое, стоит,

Тихо всё — одно кладбище

Не пустеет, не молчит».

Улицы Петербурга давно никто не метёт, и знаменитые ветры гонят кучи мусора по каменным плитам города, построенного итальянцами. По этому городу бегают крысы, стаи крыс. Судя по тому, что они шныряют открыто и беззастенчиво, — чума пока не грозит Северной Венеции…

В Вероне, которую увидел Борис Цейтлин, давно царствует чума, и, пробегая по площади, люди взбивают ногами лёгкую позёмку чёрного праха, невесомых останков чего-то, что сгорело… Художественный ветер, который давно и вольно гуляет по спектаклям Цейтлина, вероятно, занёс эту чёрную позёмку в «Ромео и Джульетту» — из «Собачьего сердца» Яновской-Бархина. «Чёрный снег» рассыпавшейся культуры залетел сюда неслучайной цитатой: театр Бориса Цейтлина и театр Генриетты Яновской, окончивших ЛГИТМиК с разницей в несколько лет, несомненно, связаны родством, о котором, быть может, сами не подозревают. Да и не их это дело — подозревать, это дело критика — заметить: как рассыпаются прахом обгоревшие колонны «Аиды», так рассыпается и запустелая Северная Верона (простите — просто Верона), на пустых площадях которой царствует поножовщина и идут бесконечные уголовные разборки Монтекки и Капулетти.

После двадцати лет успешной и, главное, азартной работы в нескольких театрах Борис Цейтлин вернулся в Петербург и поставил в театре «Балтийский дом» «Ромео и Джульетту».

После уютного, обжитого, налаженного дела в Казанском ТЮЗе (см. «Петербургский театральный журнал» № 3, статья «Домовой») он переступил порог некогда великолепного советского здания, в котором давно царствует чума. Грязные и гулкие фойе ловили звуки убогого «пира»: работали казино и «привокзальный» винно-водочный буфет, сияла тусклым светом коммерческая фирма «Александра» (под руководством руководителей театра), по ночам шумели чумные тусовки пришлых сексуальных меньшинств, сквозняк мёл по холодному пустому залу обрывки театральных программ… Цейтлин пришёл в театр, истерзанный многолетними театральными войнами (самая кровавая, с Геннадием Егоровым, унесла около шестидесяти человек), в театр окончательно заброшенный и разграбленный в последний период бесславного нехудожественного правления Вячеслава Гвоздкова и Сергея Шуба… Старшее поколение этой Вероны если не было, убито, то умерло от чумы, среднее (поколение Кормилицы) приспособилось «кормить грудью» любого, утратило прямую профессиональную квалификацию, привыкло прислушиваться к «Шубу за сценой», но, в основном, этот непропорционально огромный петербургский «храм», дорога к которому давно заросла, оказался в бытность Гвоздкова заселён какими-то странными «лимитчиками», временными жильцами, занявшими места «аборигенов» — которые и играют теперь «Ромео и Джульетту».

Такая вот Верона.

Такая вот житейская история.

Б. Цейтлин всегда любил житейские истории. Он и «Дракона» ставил так же, с горькой теплотой домашнего отношения к уютному тоталитарному мирку. Теперь в его взгляде на Верону уже не теплота, но горький холод отношения к этой жизни, к этому месту, куда он вернулся как домой, но на которое смотрит пока со стороны. Ленинград стал Петербургом, Ленком — Балтдомом…

В больном пространстве он придумал, сконструировал (он всегда придумывает) спектакль, атмосфера которого определена одним словом — «чума», действие которого спрямлено одним словом — «чума». Он вычитал это слово из Шекспира и им замотивировал жизнь Вероны. Не телега с мертвецами, но Чумной возница без лица, собирающий в повозку трупы, методично пересекает сцену не однажды. В мире, где жизнь ничего не стоит, где утрачено её ощущение, перед лицом близкой смерти (железный крюк-кочерга Возницы похож на косу Смерти, и не она ли сама бродит по веронской площади) странно было бы копаться в глубинных психологических пластах. Здесь всё просто, спонтанно, лапидарно.

Нет упоения в бою, и бездны мрачной на краю… И в дуновении чумы.

Верона художницы Марины Рыбасовой красива. Свет льётся через огромное ажурное круглое окно в стене католического ренессансного собора. «Ныне церковь опустела», храм покинут, и окно похоже то ли на увеличенную узорчатую вставку, выполненную в технике «ришелье», то ли на плетёный цветок-макраме. Противоположную стену проткнули бойницы. И сияющий глаз цветка, и сверлящие зрачки бойниц, глядящие друг на Друга, — всё это Верона. Её стены легки и светлы, как полотно, выгоревшее на южном итальянском солнце или отбелённое северными водами. Чистые полотняные стены поднимаются одна за другой, как занавесы огромного театра (у Цейтлина всё и всегда — театр, у Шекспира, кстати, тоже)… и чёрная гарь (уже не огонь, а гарь) распрей под ногами. Чистота «верха» и грязь «низа». Ренессанс.

Из непрочных матерчатых стен, за которыми не укрыться, было построено государство в «Драконе». Так же непрочны стены враждующей Вероны. Любой клинок может вонзиться в полотно: «Да здесь крысы!» Впрочем, это уже другая история, а крыс в Вероне нет. Чума.

Белые ангелы-куклы с высоких колонн безжизненно взирают на других кукол: умерший герой спускается в мир иной, а на поверхности остаётся мёртвая кукла, которую подцепляет железным крюком Чумной возница, отправляя вслед за живыми.

Хрестоматийный афоризм Товстоногова «конфликт спектакля лежит в зрительном зале» — до смешного прямо лёг в зал Балтийского Дома.

«Школа глухо заперта…»

Зрительный зал, до того покрытый изморозью запустения, теперь горяч: театральная администрация получила радостную возможность заполнить его культпоходами — до верху, до последнего ряда амфитеатра (пьеса Шекспира — в школьной программе). Лопаются жвачки, чавкают по проходам шаги, раздаются гогот и топот, но я поостереглась бы достоверно интерпретировать взаимоотношения этой сцены и этого зала (кроме того, что физически выдержать «Ромео и Джульетту» для актёров почти немыслимо, и нельзя водить культпоходы). Цейтлин знает такую публику и уже прибирал её умело к рукам в ТЮЗе криминогенной Казани. И, может быть, они орут и топают ногами не от возмущения, а именно так, по привычке рок-концертов, выражая своё удовлетворение?..

И на сцене, и в зале — одна сплошная Верона, где на подмостках хулиганствует один Тибальт, а в зале — другой, где под ногами — мусор, в теле — пружинистые мышечные рефлексы, князь — не указ, а в культурной памяти (если таковую ещё не до конца отшибло) вертятся две вещи. Слово «Шекспир» вызывает в памяти: «То beornotlobe?» (значит, Шекспир писал по-английски), а название «Ромео и Джульетта» — пару воинственных музыкальных фраз Прокофьева.

С этой «игры в ассоциации» и начинает Цейтлин спектакль. Собственно, сначала он поиграл с собой, и, вычитав слово «чума», нашёл ближайшую ассоциацию — «Пир во время чумы» (тем более, что Пушкин учился у трагедии шекспировой…). А дальше — игры с залом. Звучит Прокофьев, ритмично сражаются на шпагах и рапирах Монтекки и Капулетти, вошедший Эскал говорит что-то на чудовищном английском (это, я думаю, не входило в концепцию, актёры «Балдома» с трудом доносят и русский текст, что ж говорить о владении «языком оригинала»). Воинственно топающим, гогочущим веронцам, жующим жвачку пустых оскорблений, нет дела до желторотого мальчонки Ромео (Геннадий Смирнов), приткнувшегося у колонны с огромным фолиантом Шекспира в руках.

Дети, читающие книгу, — «фирменный знак», лейбл режиссуры Цейтлина. В конце «Дракона» из молчащей толпы горожан выходили двое ребятишек: девочка с котом и мальчик с книжкой. Мальчик раскрывал томик Шварца и неторопливо читал первые реплики. Все слушали, глядя в зал. Что остаётся, когда Бургомистры сменяют Драконов?

Сесть, открыть Шварца и ещё раз вчитаться в текст. На что надеяться родившимся при Драконе? На детей, открывающих первую страницу истории, конец которой знают взрослые?

В спектакле «Погром» мальчик-ведущий сопровождал эпические события жизни городка Прославля чтением-комментарием «книги судеб».

В спектакле по Шекспиру Ромео и Джульетта успевают прочесть только первые реплики своих первых сцен. Жизнь Вероны не располагает к вдумчивому чтению, события несутся не по-книжному стремительно, и прочитавшие своё начало дети Вероны явно не знают своего конца.

Они вообще ничего не знают и любить не умеют. Те, кто постарше — уже Тибальты, а эти — почти несмышлёныши. Встречаются на маскараде, тыкаются друг в друга огромными птичьими носами (и так целоваться не умеют, а тут ещё и клювы…), бегут, никому не нужные в этом городе, к Лоренцо, проводят вместе ночь, ссорятся наутро до пощёчин и умирают, так и не прочтя великого Шекспира.

«Всему виной чума», в разгар которой пожилой, но активный папаша Капулетти вздумал устроить пир. Компании Меркуцио и Ромео вползла на этот пир скелетом ящера. По карнавальным законам, босховские детали костюмов — хвосты, животы, рыла — вливались в страшноватый общий образ доисторической сороконожки…

К Джульетте вдруг двинулся Возница, и, спасая неизвестную ему «птицу» от чумы, оттаскивая её, швырнув на пол, — Ромео вдруг почувствовал лежащее под ним живое и беззащитное, как он сам, существо. Он ощутил её, что называется «животом», он спас её от Чумы, но предопределил другую смерть (в Вероне — небогатый выбор).

Известно, что трагедия Шекспира заканчивается словами: «нет повести печальнее на свете, чем повесть о Джульетте и её Ромео», известна активно-драматическая роль Джульетты. В спектакле «Балтийского Дома» эта ситуация усилена несомненным актёрским лидерством Елены Крайней. Новая для этого театра актриса истово и самоотверженно тащит на себе действие. Маленькая, с поразительно звонким и глубоким голосом, она борется с вялой сценической жизнью прочих исполнителей, как Джульетта — с застойной и косной Вероной. В ней, пожалуй, даже избыток «пионерско-тюзовского» упорства, но и несомненная сила и чистота индивидуальности.

«Помилостивей к слабостям пера, грехи поэта выправит игра…» — звучит в прологе спектакля предуведомление зрителям. Игра ничего не выправила, скорее наоборот. «Ромео и Джульетта» — спектакль целостный, ясный по замыслу, не требующий длительных раздумий и… как будто полый, то есть не наполненный изнутри. Чистое, чёткое, без излишеств пространственное решение спектакля повисло на исполнителях — как скелет того птеродактиля, под видом которого явились на бал Ромео и его друзья. Скелет остался скелетом.

…Вспомните, ожидая известий от Джульетты, Ромео видит сон:

«Ко мне жена явилась,

А я был мёртв и, мёртвый, наблюдал.

И вдруг от жарких губ её я ожил

И был провозглашён царём земли».

Вычитав это из Шекспира, Цейтлин дарит Джульетте то, что пережил во сне её Ромео, окончательно уравнивая диапазоны их чувств. «Тонкое тело» Джульетты, её душа, как и положено, не умершая от снадобья Лоренцо, отделяется от безжизненного тела-куклы и, живая, наблюдает, как является в склеп Ромео. То есть, сначала не предчувствуя беды, чёрным ангелом смерти Джульетта кружит по сцене, веселится и озорно потешается над своими скорбящими родственниками, которые перебрасывают уродливую куклу с рук на руки. Она по-детски строит им рожицы (одурачила!), но вот Джульетта видит Ромео. Она ясно и сразу понимает исход событий и, живая, но безгласная, из небытия не может предотвратить ничего. Как из-за стекла вагона, когда поезд уже мчится и ничего не слышно, она беззвучно кричит, подаёт знаки, рвётся на этот свет, но… Счастливый сон Ромео (то есть события, происходящие в небытии) оказываются несчастьем в реальности, в бытии. Очнувшейся Джульетте не нужно долго объяснять, что произошло, она — очевидица смерти Ромео, и решение принято ещё «там». Он не оживает «от жарких губ» Джульетты, а её действия молниеносны, как удар кинжала. Последнее сновидение Ромео оживает перед ними обоими — сияющими чертогами католического собора-дворца, лишь одна деталь которого (окно-цветок) принадлежало земному храму. К этому царскому чертогу медленно идёт, взявшись за руки, траурная пара, две маленькие фигурки, прервавшие судороги жизни и успокоившиеся «там»…

«И когда зараза минет,

Посети мой бедный прах,

А Эдмонда не покинет

Дженни даже в небесах!»

По существу, Цейтлин инсценировал пушкинскую «Песню Мери». В небесах Ромео и Джульетта соединяются.

«Приди, святая, любящая ночь!

Приди и приведи ко мне Ромео!» — ещё долго и ликующе звучит земной голос Джульетты, улетающей в небо…

Они траурные — как тот прах, что замусорил землю Вероны и пылил у них под ногами. Может быть, Бог полюбит их чёрненькими? Наивно-сказочный царский чертог сияет им навстречу…

Комментарии (0)