В начале 1994 года московское издательство «Актёр. Режиссёр. Театр» выпускает в свет книгу Дмитрия Черкасского «ПЯТЬДЕСЯТ ЛЕТ В ПАРТЕРЕ КИРОВСКОГО ТЕАТРА». К моей радости, редакция «Петербургского театрального журнала» решила напечатать отрывок из книги. Прежде чем читатель журнала познакомится с фрагментом первой главы «Записок балетомана», мне хочется сказать несколько слов об отце.

Папа действительно не пропускал почти ни одного балетного спектакля Кировского театра с середины 40-х годов. Даже накануне смерти летом 1989 г. он был на балете. Человек разносторонних интересов, инженер-полковник, автор учебников по автоматике и телемеханике, он не только любил балет как преданный зритель, но профессионально разбирался в нём —.помогало консерваторское образование (отец закончил композиторское отделение у В. В. Щербачёва). Память его хранила подробности давно ушедших спектаклей с той ясностью, которую может дать только истинная любовь; его рассказы — а рассказывать о театре он умел и любил — обладали удивительным зарядом энергии театральных впечатлений. Может быть, поэтому сцены балетных спектаклей встают как живые со страниц книги. (Это редкое и очень ценное умение автора воссоздавать визуальный текст спектакля особо подчёркивает в своём предисловии к книге Вера Михайловна Красовская). Папа начал писать свои «Записки» в начале 80-х, писал сперва для себя, что называется, в «стол», совершенно не связанный канонами балетных оценок, официальными мнениями. Личное знакомство со многими актёрами и балетмейстерами, ставшими персонажами книги, дало ему возможность рассказать и о репетиционном пути к спектаклю, и о тех моментах сомнений и проб, которые не видит зритель и которые порой скрывают от профессиональных критиков. Отсюда — особенная интонация книги: глубокий и серьёзный анализ балетного спектакля сменяется зарисовками закулисной жизни, хроникальный рассказ о театральных событиях, ставших легендой, перемежается с анекдотами бывалого театрала.

«Записки балетомана» состоят из двух частей: «Спектакли» — это рассказ о жизни балетов, шедших на сцене Кировского долгие годы («Ромео и Джульетта», Лауренсия«, «Бахчисарайский фонтан»), — о трёх или четырёх поколениях балетных актёров, прошедших школу этих спектаклей; и «Судьбы» — это большие портреты мастеров ленинградского балета Н. Дудинской и К. Сергеева, И. Колпаковой, А. Осипенко. Сегодня вы знакомитесь с фрагментом из главы о балете С. Прокофьева — Л.Лавровского «Ромео и Джульетта».

И последнее. Жизнь папиной книги началась давно. Рукопись ходила по рукам, отдельные главы становились подспорьем в репетиционной практике балетных актёров Петербурга, рукопись часто возвращал уже не тот, кто брал её у папы — она шла по цепочке. И когда при издании «Записок балетомана» возникли финансовые трудности, именно актёры Кировского театра (не те, о которых написано в книге, а представители следующего поколения — Л. Кунакова, О. Ченчикова, М. Даукаев) оказали безвозмездную помощь. К ним присоединились Ю. Петухов и И. Кирсанова, откликнулось Общество любителей балета России… Мне приятно ещё раз сказать им слова благодарности.

Сергей Черкасский

«РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА»

Этот спектакль стал, пожалуй, вершиной течения, названного потом «драмбалетом». Термин, который нередко использовался и воспринимался как ругательный, по существу точно выразил суть процесса, происходившего в нашем балете 30-х — 50-х годов. Истоком этого процесса было желание преодолеть рутинность и штамп старых спектаклей, условность пантомимы прошлого века, а главное — потребность освоения новой тематики на хореографической сцене. Начавшийся поиск привёл балетный театр к большой литературе, произведениям Пушкина и Бальзака, Гоголя и Лопе де Вега и позволил убедительно воплотить пафос героической революционной темы. Эстетика драмбалета воспитала артистов, способных пластикой и танцем выразить глубинные движения человеческого духа. Правда, адепты драмбалета, добиваясь осмысленности, выразительности и правдоподобия на хореографической сцене, всё меньше доверяли танцу, начали «стесняться» его, мотивировать его присутствие бытовой ситуацией, пользоваться движениями, перенесёнными непосредственно из жизни на балетную сцену. Эта тенденция усугублялась и привела, наконец, к исчерпанию эстетической системы в целом и к негативной реакции на неё. Разумеется, в разных произведениях превалировали слабые или сильные стороны эстетики драмбалета, что объяснялось в первую очередь хореографической одарённостью постановщика, его профессионализмом и культурой. Поэтому в рамки одних и тех же принципов укладываются «Бахчисарайский фонтан» с его великолепно продуманной драматургией и анемичной, скудной хореографией и «Лауренсия» с её стихией своеобразно преломленного классического танца; анекдотические в своей фальши, бездарности и беспомощности «Родные поля» и поэтичный, сотканный из окрашенного в национальный колорит классического танца и лукавого бытового юмора «Шурале». Диапазон огромен… И среди этого многообразия возвышается балет «Ромео и Джульетта».

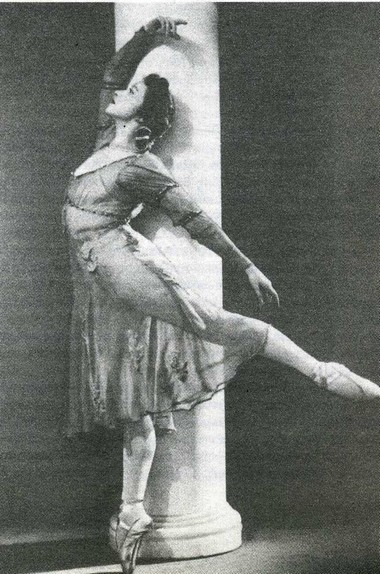

Этот шекспировский спектакль, теперь уже легендарный, всегда связывается в первую очередь с именем Галины Улановой. Ныне многим кажется, что только сила её артистического гения создала ему почти мифическую славу. Действительно, Джульетта — откровение Улановой. Если её гениальная Жизель не помешала оценить многих других блистательных исполнительниц роли, если великолепные Одетты-Одилии и Авроры были до и после Улановой, то для зрителей моего поколения, видевших Джульетту — Уланову, других Джульетт не существует. «Ромео и Джульетта» — слава Улановой, но это и её счастье. Ибо такое свершение возможно было только в таком спектакле. А с ним связана плеяда блистательных имён.

Прокофьев. Без его гениальной музыки разве родился бы такой спектакль, страстный, наполненный ренессансным духом, населённый огромным миром красочных, полнокровных персонажей? Его музыка стала душой балета. Дружно обруганная поначалу публикой, не понятая самими исполнителями, она в первую очередь обусловила успех балета, наполнила его высокими страстями, правдой жизни, колоритом эпохи. Дирижёр И. Э. Шерман, участник премьеры, рассказывал об инциденте, произошедшем на одной из сценических репетиций. К. Сергеев, репетировавший роль Ромео, долго не мог справиться с одной комбинацией и благополучно закончить её в музыку. В сердцах он бросил: «Эта какофония безгранична!» Моментально из тёмного зала последовало: «Как и глупость балетного актёра». Реплику подал Прокофьев, зашедший в зал посмотреть репетицию и невидимый в темноте для её участников. Воцарилась тишина. Ожидали взрыва. Но Сергеев смолчал, повернулся, направился в дальний угол и снова начал неудавшееся место. Вообще Прокофьев, насколько мне известно, обладал острым языком, которого побаивались. Мой учитель по консерватории Владимир Владимирович Щербачёв как-то на занятиях упомянул такой эпизод. Молодой Прокофьев, автор Первого фортепианного концерта и «Скифской сюиты», своей смелостью эпатировавший многих, прогуливаясь по пляжу в Териоках, увидел греющихся на солнце Рахманинова и Метнера. Со свойственным молодости задором, желая подчеркнуть, что музыка Рахманинова и Метнера — вчерашний день, он заметил: «Вот трупики сушатся». Не только Сергеев неодобрительно относился к музыке в репетиционный период. Молва сохранила весьма прохладные отзывы о ней… Улановой. Ей даже приписывали двустишие, гулявшее тогда по театру:

«Нет повести печальнее на свете, Чем музыка Прокофьева в балете».

Позже всё изменилось. Музыка убедила, покорила всех. И теперь, когда мы слушаем её с огромным наслаждением, разве мы вспоминаем, что когда-то иные из нас иронизировали над аккордами — ударами в момент гибели Тибальда. Очевидно, когда сталкиваешься с новым явлением искусства (но искусства!), не следует спешить и лихо утверждать: «Какая чушь!». Вероятно, лучше скромно признать: «Я этого не понял!». Но как отличить истинно новое искусство от модной чуши?

Свою энциклопедическую эрудицию, блестящее знание Шекспира отдал спектаклю профессор А. И. Пиотровский, помогая в разработке его экспозиции и консультируя постановку. Режиссировал спектакль С. Э. Радлов. Он активно помогал балетмейстеру Лавровскому и в значительной мере спектакль обязан ему своей изумительной «выстроенностью».

П. В. Вильямс в своих декорациях так воплотил атмосферу средневековой Вероны и так тонко уловил колорит музыки, что его монументальное живописное оформление воспринялось как единственно возможное. Казалось, что только в этом мире, созданном воображением художника, могли жить, чувствовать и действовать персонажи балета.

Вот такие «феи» стояли у колыбели спектакля.

Да и сам Л. М. Лавровский, накопивший к этому времени достаточный балетмейстерский опыт (уже были поставлены «Фадетта», «Катерина», «Кавказский пленник»), был готов к главной постановке своей жизни. Не следует забывать, что в распоряжении Лавровского была труппа Кировского театра, имевшая богатейший творческий опыт постановок «Ледяной девы», «Бахчисарайского фонтана», «Утраченных иллюзий», «Пламени Парижа», труппа, находившаяся на творческом взлёте, по существу, ведущая труппа страны. Правда, на первых репетициях труппа была настроена по отношению к Лавровскому несколько скептично, но работа всё поставила на своё место. Именно в этой труппе танцевала и формировалась уже двенадцать лет Уланова, чей гений так выразил себя в этом спектакле. Да, это счастье для неё, счастье для всех нас, что столько талантов встретилось, чтобы создать «Ромео и Джульетту». Счастье, что художественные устремления балета 30-х — 40-х годов так точно совпали с индивидуальностью артистки. Работай она тогда в Большом театре или придись её расцвет на иное время, как знать, была бы ещё одна прекрасная Жизель и Одетта-Одилия, но не было бы великой Улановой… Но какой смысл гадать… Джульетту ставили на Уланову, и в этом спектакле она стала легендарной Улановой.

Нет смысла писать об улановской Джульетте. Об этом столько сказано, столько написано, что трудно что-либо добавить. Хочу лишь сказать о некоторых моментах, которых всегда ждал, которые заставляли пробегать холодок по спине и которые навсегда запечатлелись в памяти.

На спектакль публика приходила уже взбудораженная, возбуждённая, заранее готовая восхищаться и переживать. Этому способствовал миф, созданный вокруг имени Улановой, репутация спектакля, а затем и то, что спектакль был гастрольный (Уланова из Москвы приезжала не часто), сопряжённый с трудностями доставания билетов. Перед театром всеща стояла толпа неудачников, вид которых ещё больше подогревал настроение попавших.

Несмотря на это, спектакль начинался как-то скромно, без криков и оваций, которых, казалось, можно было ожидать. Когда открывался занавес и возникал триптих (Джульетта, Лоренцо, Ромео), аплодисменты вспыхивали, но быстро угасали, словно публика опасалась в их шуме что-то утерять. По-настоящему приветствовали

Уланову в начале первой её сцены («Джульетта-девочка»), Уланова не выглядела юной и такой уж хрупкой, но её лёгкий прыжок, ломкие движения корпуса, когда она уклонялась от рук кормилицы, мелкий перебор на пальцах в pas de bourree создавали образ юности и хрупкости. Не успевала кончиться эта игра-возня, как наступал первый важный момент. Мать подводила Джульетту к зеркалу. Привычным движением Уланова оглаживала волосы, лёгкие ладони скользили по шее, платью и вдруг застывали на груди. Этот момент осознания подростком своего женского естества был так внезапен, так пронзителен и краток по сценическому времени, что оставлял сильнейшее впечатление.

Второй момент, которого я всегда ждал, был в сцене бала. Спускался полукруглый занавес, отделявший Ромео и Джульетту от праздничной толпы, и герои оставались одни. Вознесённая над Ромео, опираясь коленями на его грудь, Уланова, чуть согнув плечи и шею, напряжённо всматривалась в лицо Ромео. Руки, приподнятые в локтях в каком-то незавершённом движении, готовые то ли нежно опуститься на лицо Ромео, то ли взметнуться, на мгновение застывали. И вдруг наступало прозрение. Как будто действительно удар любви («стрела Амура» — такое затасканное выражение, что опошляет описание, но думаю, что Лавровский давал пластическое толкование именно этой метафоры) пронизывал Джульетту сладостной болью. Одну руку она прижимала к сердцу, тыльной стороной другой прикрывала глаза, защищая их от сияния лица Ромео. Корпус надламывался и начинал оседать. Всё это происходило мгновенно, будто что-то хрустнуло внутри, но не резко, движения лились, истаивали в истоме; поза была точно фиксирована, многократно выверена (я видел более десятка спектаклей) и вместе с тем словно плыла, очертания рук, кистей были зыбки, трепетны. Наверное, именно в этой двойственности заключалась неотразимость мгновения и психологическая глубина, неоднозначность происходящего, именно поэтому хотелось видеть этот момент ещё и ещё, и каждый раз он был потрясением. Но вот проходил миг, и Ромео опускал Джульетту в арабеск.

Дальше шла сцена на балконе, которой заканчивался первый акт. У меня эта сцена всегда оставляла чувство внутренней неудовлетворённости. По смыслу -это лирическая вершина спектакля. Ведь если первой встрече Ромео и Джульетты сопутствует сначала юная беззаботность, а потом естественная робость, скованность, разрушаемые только что рассказанным эпизодом, во время венчания герои погружены в глубокое спиритуалистическое состояние, связанное со святостью момента и места, а две последние их встречи окрашены горечью разлуки или ужасом смерти, то именно здесь, в сцене на балконе, должна разлиться рахманиновским половодьем чувств чистая, светлая любовь. Но этого не происходило…

Думаю, что это связано в первую очередь со свойствами музыки Прокофьева. Гениальная, горячо мною любимая, буквально несколькими тактами создающая рельефный театральный образ — чего стоит характеристичность танца с подушками — она по своей природе (в этом балете, по крайней мере) музыка короткого дыхания, мозаичная. И если именно эти свойства музыки населили спектакль великим множеством тонко очерченных, а затем так же точно сценически воплощённых персонажей, позволили создать убедительный образ жизни средневекового города, они же, эти свойства, вступили в противоречие с эмоциональным содержанием любовной сцены.

Мне всегда казалось, что Ромео и Джульетта не успевают высказаться до конца за те мгновения музыки, которые им отпущены, не успевают поведать безграничность чувств, испытываемых ими. А потому и хореография в этой сцене часто сбивается на общие места, не достигая выразительности других дуэтов Ромео и Джульетты.

Ну, а Уланова? В моей эмоциональной памяти (хотя саму сцену я помню очень подробно) остался лишь момент, когда Джульетта выслушивает признание Ромео (диагональная вариация героя). В её неустойчивом силуэте, трепетных руках, небольших боковых смещениях — такой восторг, на лице такое счастье…

Второй акт. Венчание. Всегда принято говорить о пластическом шедевре Улановой — смерти Марии. Но сцена венчания имела в основе тоже пластический шедевр — арабеск Улановой. Весь этот эпизод был исполнен сдержанности, удивительного целомудрия и одновременно какой-то осторожности, внутренней скованности, словно герои боялись расплескать чувство благоговения, переполнявшее их. Поэтому переливы оттенков чувств, мимолётность поз, жестов, взглядов, присущие сценическому существованию Улановой, здесь исчезали, уступая место экономным, но чрезвычайно выразительным позам. К таким моментам принадлежало, например, начало венчания. После появления Джульетты, ступавшей по лилиям, которые разбрасывал на её пути Ромео, начинается их диагональный ход к алтарю. Когда в оркестре расцветала скрипичная фраза, Джульетта с вытянутой вверх рукой, поддерживаемая Ромео, переходила в позу первого арабеска. Арабеск этот был неотразим; невысокий, на 90 градусов, он покорял изумительной красотой линии груди, устремлённой к алтарю, — линией, плавно переходящей к ноге и истаивающей в складках белого платья. Эта поза была не просто красива, но исполнена глубокого смысла. Казалось, Джульетта сердцем стремится к Мадонне, моля сохранить её огромное и хрупкое счастье. Затем Ромео наклонял Джульетту к алтарю, что ещё больше усиливало выразительность позы, и, наконец, опускал любимую на колено. В этой позе, поддерживаемая за плечи партнёром, Уланова запечатлена на многих фотоснимках с Сергеевым, Габовичем, Ждановым. Не думаю, что этот арабеск, производивший столь сильное впечатление, был результатом сознательной работы Улановой. Возможно, здесь проявилась её изумительная природная гармоничность и пластическая одарённость.

Вспоминается один случай. В начале 50-х годов я по делу был у Галины Сергеевны. Шёл длинный, более часа, разговор, в положительном результате которого я был чрезвычайно заинтересован. Уланова была простужена и куталась в тёплый халат. В середине разговора, увлечённый им и не думая ни о чём другом, я вдруг остановился: Уланова, слушая, подняла руку и глубже запахнула воротник халата. Это простое бытовое движение было таким гармоничным, таким совершенным, что я непроизвольно замер. Перенесённое на сцену, оно могло бы стать откровением в какой-либо роли, войти в историю, сделаться мифом.

Вернёмся к спектаклю. После венчания идёт одна из центральных сцен балета: народный праздник и поединки Меркуцио — Тибальд и Тибальд — Ромео. Здесь Джульетта появляется лишь на мгновение в окне дома и в ужасе отшатывается, убедившись, что убийца её брата — Ромео. Лавровским этот эпизод поставлен так, что всё внимание сосредоточено на участниках поединка, госпоже Капулетти, толпе, слугах. Для невнимательного зрителя появление Джульетты может вообще пройти незамеченным, ибо только падающий на колени и простирающий к ней руки Ромео побуждает взглянуть на окно дома. Иными словами, в роли Джульетты это, безусловно, эпизод проходной. Как и все прочие исполнительницы, Уланова в отчаянии металась у окна, заламывая руки. Но однажды…

Я видел Уланову десятки раз не только в «Ромео», но и в «Жизели», «Бахчисарайском фонтане», «Шопениане», могу утверждать, что в 1944-54 годах она танцевала стабильно (не говорю о потерях, связанных с возрастом). Партии её были давно сделаны, чётко отрепетированы, многократно выверены. Разумеется, у неё, как у всякой балерины, случались более и менее удачные спектакли, но диапазон колебаний был невелик, и в целом к импровизациям в эти годы она не тяготела. Во всяком случае у меня сложилось такое впечатление по её ленинградским спектаклям, которые я не пропускал. В Москве я её видел значительно реже, но и там впечатление оставалось таким же. Но однажды… Вместо того, чтобы метаться в окне, Уланова, появившись, вдруг застыла с широко раскрытыми от ужаса глазами. Одной рукой она судорожно сжала горло, сдерживая крик, а другой, протянутой вперёд, с как-то слабо шевелящимися пальцами, отстраняла от себя ужас случившегося. Она словно не могла до конца осознать коварство судьбы, такое подстроившей. Это длилось мгновение, а память хранит это мгновение тридцать лет. Обычно же крошечный эпизод сразу же забывался, заглушённый исступлённой трагичностью финала — траурным шествием и проклятиями синьоры Капулетти. Начинался третий акт, в котором всё сосредоточено на судьбе героев, и Уланова почти не покидает сцены. При поднятии занавеса она сидит на ложе и, склонившись над Ромео, нежно гладит его, прильнувшего к её ногам. Я уже писал о красоте арабеска Улановой, о её способности придавать линии прогнутого корпуса совершенную законченность и выразительность. Так и здесь в бытовой позе — в сгибе спины, в слегка опущенных вперёд плечах, в покачивании корпуса было столько нежности, тихого счастья и вместе с тем обречённости, что сердце сжималось. Одновременно жест руки, скользившей по спине Ромео, был исполнен почти материнской ласки — так можно укачивать заснувшего ребёнка. И делалось ясно, с какой трагической быстротой прошла Джульетта путь от беззаботной шалуньи до любящей и страдающей женщины. А ведь все эти ощущения возникали ещё до начала хореографического дуэта, при виде почти застывших фигур.

Очевидно, феномен воздействия Улановой во многом заключался в неоднозначности каждого момента её сценической жизни, способности балерины вызвать у зрителя широкий круг ассоциаций, оттенков чувства, глубоко субъективных, но именно поэтому делающих её творчество близким для каждого. Иначе в чём же её сила? Ведь существует немало балерин, танцующих в технологическом отношении лучше Улановой. И прыжок у них выше, и шаг больше, и вращения куда стремительней…

Прощание с Ромео, а затем сцена объяснения с родителями и Парисом у Улановой были наполнены таким множеством психологических штрихов и оттенков, что смотрелись напряжённо, с неослабевающим вниманием, с боязнью что-либо пропустить. Среди этого богатства подробностей моё внимание всегда останавливал взгляд Джульетты — Улановой на Париса, исполненный такой тоски и мольбы, что он невольно отступал перед ним, а также последнее усилие воли, которым сидящая на полу Джульетта выпрямляла корпус, затем сразу надламливавшийся, как только захлопывалась дверь за отцом.

После этого наступал один из знаменитых моментов роли — бег Джульетты к патеру Лоренцо. Набросив чёрный плащ, Уланова бежала вдоль рампы от правого края к левому. Эти короткие мгновения были ярчайшим эмоциональным всплеском. Фигура Улановой воплощала безумный порыв, неудержимость. В ней жило и стремительно двигалось всё — ноги, несущие её вперёд, грудь, рассекающая воздух, плечи и руки, придававшие бегу какую-то ломкость и отчаянность. Тут зал всегда взрывался овацией. Потрясал сам момент, но одновременно то была и реакция на напряжённость, с которой смотрелась предыдущая сцена. В овации зритель бессознательно находил выход накопившемуся напряжению.

В сцене с родителями и затем в монологе перед принятием напитка в партии Джульетты часто использован ход на пальцах — pas de bourree. Это распространённое и по виду несложное движение, которое делают все — любая танцовщица почти в каждом балете. Как способ перемещения по сцене оно доступно всем. Но придать ему образность, эмоциональную окраску умеют немногие балерины. Мастерицей делать pas de bourree звонко, чеканно была Вечеслова: казалось, что норовистая козочка перебирает своими копытцами. Pas de bourree Улановой было особым. Она его делала очень мелко, перебирая не всей стопой, а главным образом пальцами. Это особенно было заметно, когда она двигалась вперёд спиной и боком к зрительному залу. Оттого её движение приобретало плавность, плечи и корпус совсем не вздрагивали, как это нередко бывает, а жили своей самостоятельной, не связанной с ногами, жизнью. В этом индивидуально исполняемом pas были трепетность и обаяние.

Наступала заключительная сцена в склепе. Как натянутая белая струна в лучах прожекторов плыла Джульетта на вытянутых руках Ромео. Перед тем, как подняться к саркофагу, Ромео опускал левую руку, и тело Джульетты с распростёртыми руками, запрокинутой головой глубоко прогибалось и в последний раз застывало в руках любимого. Корпус Улановой был перегнут не в талии, а где-то выше, грудь устремлена к небу и от неё корпус и ноги безжизненно стекали вниз. Поза поражала как экспрессивностью, так и совершенной красотой своих линий.

Самые последние мгновения спектакля Уланова проводила особенно сдержанно. Осознав, что Ромео мёртв, она тоже перестала жить и поэтому момент физического расставания с жизнью оказался для неё нетруден. После удара кинжалом (без всякой аффектации) она надламывалась и тихо опускалась на тело Ромео. Так их и находили, лежащих крест-накрест…

В своём рассказе об улановской Джульетте я нередко упоминал о корпусе балерины. Хорошо известно, что окраску позе, выразительность танцу чаще всего придают руки. Уланова великолепно владела руками, они у неё жили, говорили, были предельно выразительны, но истинно улановское заключалось в пластических возможностях её корпуса, в его трепетности, подвижности, гибкости. Как часто теперь мы видим балерин с великолепно разработанными ногами и руками, но неподвижным, лишённым пластичности корпусом. Как много они теряют, как обедняют свои выразительные возможности. Правда, сейчас двойные туры перестали быть проблемой для всех, не исключено, что нормой станут тройные. Возможно, подобная виртуозная выучка закрепощает корпус или просто о нём перестали думать, считая это неважным.

По окончании балета публика не сразу стряхивала с себя оцепенение, поэтому полагавшийся в конце восторженный крик возникал не сразу, лишь постепенно набирая силу, букетов-веников огромного размера на московский манер тогда ещё не было, но благодарность публики была искренней, овация — продолжительной.

Комментарии (0)