«ОNЕГИН». По роману А. С. Пушкина.

Омский ТЮЗ.

Режиссер Юрий Печенежский, художник Сергей Федоричев.

Может быть, вы видели мультфильм Пита Доктера «Головоломка», где в голове у главной героини находится штаб по управлению ее поведенческими реакциями? Есть там и архив, в котором хранятся разной степени важности воспоминания, часть из них — базовые — обладают особенной ценностью и служат основой для формирования личности.

Так вот, спектакль Юрия Печенежского — это череда базовых воспоминаний. Режиссер лишает сюжет деталей, купирует рассуждения о Петербурге, театре и т. д. На уровне разбора его интересуют только крупные события. Они выстроены последовательно, в логике романа. Получился подростковый сериал на основе «Евгения Онегина», вот и на экране, расположенном на арьерсцене, периодически возникают названия серий: «Брусничная вода», «Мое», «Траги-нервических явлений».

Мир этого «ОNЕГИНа» условен, в нем нет примет какой-либо конкретной эпохи. Сценография аскетична: стена обветшалого дома в правом портале, фортепиано — в левом. И вертикально расположенные доски, спускающиеся с колосников, — они напоминают и лес, и впрямую то, что осталось от усадеб и имений. Пространство почти пустое, в нем много воздуха, но на протяжении всего первого акта оно заполняется дымом (он появляется раньше, чем начинается действие). Все в тумане. Все — зыбкие фантомы памяти. Это спектакль-наваждение, спектакль-атмосфера. Он мягко обволакивает «английским сплином», погружая в медленно текущую жизнь, «короче: русская хандра» нами завладевает понемногу.

С текстом Пушкина здесь вступают в бой без правил: его то обытовляют, то распевают, то раскрашивают старательным интонированием, то вдруг скатываются в пафосную декламацию — кто во что горазд. Как понятно из названия, режиссер играет с текстом, начиная с афиши: ОNЕГИН — one Онегин, один Онегин, тот самый. Одна любовь — один Онегин.

Важнее текста в спектакле оказывается музыка (музыкальный руководитель Наталья Сухотерина). Попав впервые в дом Лариных, Онегин (Александр Галимов) садится за фортепиано. Он задает здесь тон, вовлекая всех героев в джазовые импровизации. Заигрывая с девушками — и с Татьяной (Мария Овчинникова), и с Ольгой (Вероника Крымских) — надевает на них гитару и показывает пару аккордов. Все через музыку. В минуты душевного томленья Татьяна нежно гладит пианино, а прощаясь с влюбленностью в Онегина перед замужеством, решительно закрывает крышку инструмента.

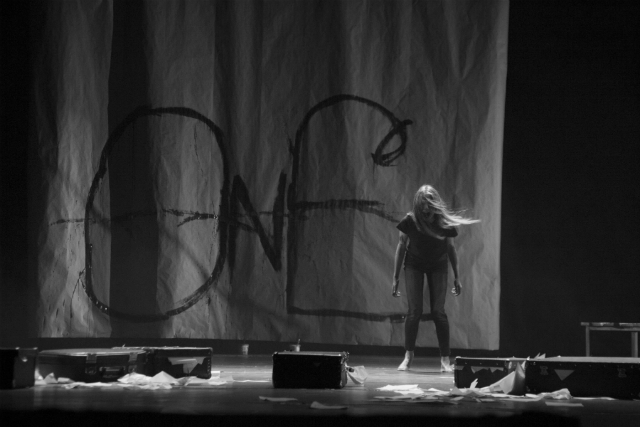

Свое письмо она читает Евгению, сидящему за фортепиано спиной к ней. Объяснение в любви разложено на пластический этюд (хореограф Соня Гандилян) — сначала с чемоданом Онегина, потом с ним самим. Татьяна здесь юная (актрисе 19 лет), что придает пушкинской героине подростковой непосредственности. На объяснение Евгений приходит в кожаной куртке, небрежно пожевывая яблоко и явно не слишком тяготясь отказом от любви юного существа. Ее реакция — свойственный пубертатному возрасту бунт. На арьерсцене — огромный лист крафт-бумаги, на котором Татьяна черной краской вывела «заветный вензель О да Е». Это и ее огромное письмо, и подростковый способ прокричать миру о своей любви — написать о ней на стене или, например, на дороге перед окнами предмета обожания. Получив отказ, Татьяна, вымазанная краской, перечеркивает инициалы возлюбленного и истошно, срываясь в истерику, орет: «Я к вам пишу, чего же боле», — и все это под гитарную партию Led Zeppelin. Эта сцена, завершающая первый акт, единственная так очевидно тяготеющая к современности, не получает развития. Ну что ж, любовь подростков — это heavy metall, почему нет?

В спектакле Печенежского богатая образная структура, и будь это действительно сериал, пару сцен я бы посмотрела на репите. Например, сон Татьяны — густонаселенный пластический этюд под переложение стихов Велимира Хлебникова на музыку «Аукцыона»: «Из мешка // На пол рассыпались вещи // И я думаю, // Что мир — // Только усмешка, // Что теплится // На устах повешенного».

Или дуэль Онегина с Ленским, в зачине которой мужская часть рассказчиков повторяет друг за другом «да-да-да», а потом, увлекшись игрой в стрелялки, падает замертво. Они напоминают сценаристов, придумывающих очередной сюжетный поворот. Онегин и Ленский (Дмитрий Керн) в это время вспоминают прошлое, очевидно пытаясь помириться, но парни-сценаристы встают и поторапливают их играть дальше. Два стула образуют диагональ. Ближе к авансцене лицом к зрителям сидит Онегин. В глубине сцены, спиной — Ленский. Раздается выстрел. Вбегает Ольга, она подходит к Владимиру, и стул резко падает вместе с сидящим на нем артистом. На экране возникает черно-белое видео, где крупным планом транслируется лицо Ленского.

Через переход в иную реальность — видео — пройдут все главные герои. Владимир — после смерти физической, Ольга — после замужества с нелюбимым, Татьяна — в финале, отказав Евгению и обретя, наконец, свободу. И только Онегин не переживет ничего: его перемену мы видим через Татьяну, которая, разбирая его книги, доходит до мысли: «Уж не пародия ли он?» — и на видео появляется лицо Евгения.

Умирает Ленский. Ольга надевает фату. Сопровождающий этот обряд пушкинский текст, произносимый рассказчиками, начинает казаться пустыми сплетнями. После строк «Изнывая, // Не долго плакала она. // Увы, невеста молодая // Своей печали не верна», Ольга подбегает поочередно то к одному, то к другому рассказчику с криком: «Давай!» — призывая веселиться не столько их, сколько саму себя. Градус трагического несовершенства мира, пожалуй, именно в этой сцене достигает своей квинтэссенции. Татьяна повторяет путь сестры, на ярмарке невест она поднимает с пола карту и идет замуж буквально за первого встречного — ей все равно, и вот уже Ольга надевает на нее свою фату.

Если первый акт с его теплым светом, воздушными пластическими этюдами — это воспоминания о молодости, полной надежд и чаяний, то второй — холодный, нервный, с дергаными движениями и обреченностью — зрелость, в которую вместе с опытом пришло разочарование, болезненное осознание того, что «мир — только усмешка». Эмоциональный предел первого акта — подростковая истерика Татьяны, срывающаяся в крик, в вой; второго — свадьба Ольги, сыгранная на закрытой эмоции, на сдавленных до кома в горле рыданиях. Туман первого акта сменяется пылью лет, слетающей с Онегина: во время второй встречи с Татьяной он появляется обсыпанным мукой — это не только иллюстрация глубокой старости, он сам — наваждение, фантом памяти.

«ОNЕГИН» Юрия Печенежского — попытка оглянуться назад, переоценить свою молодость и невозможность что-либо изменить, история про амбивалентную природу воспоминаний — тяжесть и легкость одновременно. Спектакль, погружающий в неистребимую «русскую хандру».

Это прорыв омского ТЮЗа, осиротевшего в художественном смысле после ухода Владимира Золотаря и потерявшего даже намек на репертуарную внятность. Появилась надежда, что театр еще жив, хотя и нуждается в реанимации, которую вполне успешно начал Юрий Печенежский.

Комментарии (0)