«Сатьяграха». Ф. Гласс.

Екатеринбургский театр оперы и балета (Урал Опера) на сцене Александринского театра.

Автор текста вокальных партий Констанс де Йонг.

Дирижер-постановщик Оливер фон Дохнаньи, хормейстер-постановщик Эльвира Гайфуллина, режиссер-постановщик и сценограф Тадеуш Штрассбергер.

«Сатьяграха» появилась в Екатеринбурге и в российском театральном пространстве почти четыре года назад. Столетие труппы требовалось отметить чем-то особенным; директор театра Андрей Шишкин, в молодости увлекавшийся рок-культурой и до сих пор производящий впечатление человека витального, энергичного, решил вложиться не в мгновенную кассу, а в долгосрочную репутацию.

Филип Гласс, американский минималист, притча во языцех академического музыкального мира, пишущий одновременно и оперы, и саундтреки к мелодрамам (это в русском кино Звягинцев использует его прелюдию к опере «Эхнатон» в «Левиафане»; оригинальная музыка же — к разнообразным «Часам» и «Пианистам»), оказался подходящей фигурой. Композитор, чьи полноформатные сочинения в России не исполняются, но на слуху — пожалуй, нет человека, который ходит в театр и хотя бы раз в жизни не слышал об «Эйнштейне на пляже» Боба Уилсона, так вот это Уилсон в паре с Глассом. Отщепенец даже в среде «новой музыки», которого скорее признают рокеры. То ли гений, то ли наглая бездарность — идеальное сочетание.

Почему из двадцати восьми опер Гласса выбор пал именно на «Сатьяграху», не слишком важно. В этом сюжете на риск шли все. Сначала Шишкин, которому предстояло сообщить: труппе к очередной премьере нужно всего лишь выучить текст на санскрите и петь в технике, которую еще необходимо освоить, а оркестру придется играть произведение, в котором за десять минут может измениться одна нота, и нужно беспрестанно считать, чтобы ее не пропустить. Затем, начав работу, все учесть вышеназванные: труд огромный, окупится ли — неизвестно. И конечно, весь театр: слишком заметная премьера, нужно выдержать ее технически и в то же время научиться на ходу презентовать материал, объяснять, зачем эта странная скучная музыка появляется на Урале.

Сейчас уже известно благополучное разрешение вопроса. Не сбежали в ужасе от незнакомого названия, мертвый язык выучили, нашли дирижера, обучили оркестр. Сначала устроили громкую премьеру на открытии сезона, собрали восторженную прессу, затем триумфально приехали на «Маску» и вернулись с возможно единственным в стране хором, персонально удостоенным этой премии. Свыклись со спектаклем настолько, что для съемки солисты брили головы. Наконец, через несколько лет попали в программу «Большие гастроли» — и выбрали для поездки в Петербург свою гордость и изюминку.

Основные вещи про «Сатьяграху» как некий обобщенный объект давно описаны коллегами — музыкальными критиками, благо, многие поехали в Екатеринбург сразу, остальные досмотрели в Москве. В Сети достаточно статей, где разъясняется: сюжета как такового нет, и в то же время есть либретто с названными сценами и их содержанием, которое по мере желания постановщика отражено в сценическом тексте. У каждого акта есть свой герой: Лев Толстой, Рабиндранат Тагор, Мартин Лютер Кинг — все так или иначе занимались освобождением людей; центральная фигура здесь — Махатма Ганди, общий знаменатель и комментатор. Поют на санскрите, и это текст «Бхагавадгиты», основы индуистской философии. И, конечно, хотя бы пара слов о Глассе — репетитивность, малые сегменты с очень медленной эволюцией. Легкое придыхание на тему «впервые в наших пампасах».

На рассказ о самом спектакле редко оставались силы — и знаки. Тем временем, Урал-опере досталась, казалось бы, очень качественная музыкальная составляющая и весьма терпимый драматический текст. Режиссер Тадеуш Штрассбергер не пошел дальше пошаговой иллюстрации фабулы из либретто.

На сцене все честно: однозначно узнаваемый Ганди, вдалеке — бородатый граф на пашне, живописные закаты-восходы на аванзанавесе и заднем экране, медлительные индийские женщины в сари или упруго пружинящие американки 50-х. Театр, нужный лишь для того, чтобы взять зрителя за руку и комфортно доставить из начала оперы в ее финал.

Однако все просто лишь на первый взгляд. Екатеринбургский спектакль работает как идеальный механизм: явно демонстрирует только необходимый функционал, все приспособления для его получения аккуратно маскирует.

В первую очередь это связано со строением самой «Сатьяграхи». Она состоит из минимум трех автономных полей. Между ними есть связь и рифмы, но настолько слабые, что временами сомневаешься, а есть ли они вообще. Сцена, текст вокальных партий и музыка рассказывают собственные истории. Тут — исторические события, разбавленные остранением, там —рассуждения о правильном принятии боя и сути жизненного пути, оркестр и вовсе занят почти маниакальным повторением коротких фраз и погружением зрителя в гипнотический транс. Гласс будто разбирает на детали концепцию сатьяграхи (которая в прикладном смысле означает ненасильственную борьбу за права, гражданское неповиновение закону и несотрудничество), проверяет, какие факторы могли повлиять на то, что именно в этом месте и в это время образовалось подобное явление, и тут же собирает игрушку обратно, показывает ее в действии. Это чистый фокус: вот Ганди и вот квинтэссенция культуры, без которой этот человек был бы невозможен, вот подсказка, чем сильно его начинание — упорством, готовностью к изменениям настолько медленным, что их можно и не заметить сразу.

Штрассбергер усиливает это расслоение — и вводит титры как самостоятельное действующее лицо. Поначалу они имитируют привычный перевод вокальных партий; однако даже без досконального знания санскрита можно понять, что высвеченными на арлекине оказываются не все фразы. Транслируются лишь опорные точки, то, что зритель должен самостоятельно сопоставить со сценическим действием — и собрать конструктор уже в своей голове. Мы видим почти бездвижного Ганди, пока еще не реформатора, и читаем: «Если ты этого праведного боя не примешь, то согрешишь, отвергнув свой долг и славу». Слова «Бхагавадгиты» можно воспринять как нарративное повествование — на сцене есть Кришна и Арджуна, которые и действуют в соответствующем месте оригинального текста. Но распределение партий подсказывает: диалог, скорее, происходит в голове Ганди. Это он, погруженный в раздумья, достает из памяти сцену и слова, которые его утешат, дадут силы. Именно ему принадлежит ведущий голос, «Арджуна» или «Кришна» лишь подзвучивают его, появляются как тени.

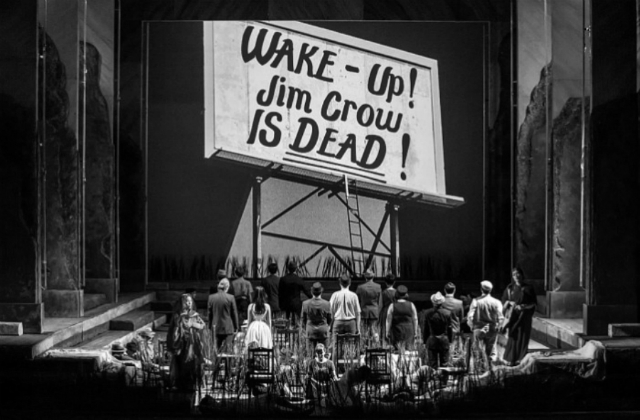

Но замысел раскрывается только к финалу — титры слишком долго, в течение двух актов, прикидываются лишь небольшой помощью зрителю. То, что самое важное происходит именно в двух текстовых потоках, слышимом и читаемом, становится понятно лишь на финальном эпизоде. В нем перевод живет откровенно отдельно от остальных компонентов. Происходит это благодаря включению в спектакль записи выступления Мартина Лютера Кинга, героя акта. Сначала задний экран высвечивает лицо политика, слышен голос — режиссер самовольно налагает его на фрагмент, который у Гласса отдан оркестру. Постепенно голос гаснет, уступая место живому пению. Однако титры продолжают «гнуть свою линию»: вместо перевода партий мы читаем все тот же текст: «У меня есть мечта». Он образует четвертое пространство — связь с современностью, свидетельство влияния идей Ганди.

Этот прием переворачивает соотношение элементов: действие на сцене, казавшееся слишком иллюстративным, слишком прямолинейным, оказывается… титром. Огромным, подробным, роскошно обставленным титром, который состоит не из букв, а из декораций, костюмов и тел исполнителей. Это можно назвать режиссерской смелостью: смазать, растушевать, почти обезличить происходящее на сцене, чтобы сыграть по предложенным Глассом условиям до конца. Ведь сферическая в вакууме «Сатьяграха» может прожить без визуального воплощения и вполне успешно это делает — например, в виде нью-йоркской записи 1984 года. Однако разъединенная с текстом «Бхагавадгиты», ее идеями бессмертности души и необходимости принятия определенного судьбой боя, она беднеет, перестает производить впечатление мощного единого организма.

Наверное, в том числе поэтому Штрассбергер определяет исторической линии, которую разыгрывают артисты, достойное — скромное — место. Реальная история Ганди оказывается лишь осязаемым результатом встречи концепций, длительной переплавки философских оснований индуизма. В мире, который построил Филип, неважно, как зовут героя и во что он одет. Здесь он — что Махатма, что Лев, что Рабиндранат, что Мартин — рождается из магмы идей, когда-то записанных священным языком, и в него же возвращается, чтобы передать эстафету следующему проводнику. Ведь «сатьяграха» — это еще и упорство в достижении истины, каким бы долгим ни был путь.

Комментарии (0)