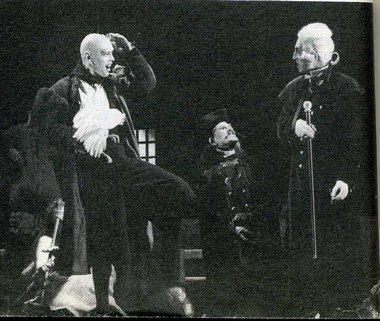

(у «разбитого кувшина»).

Грустная история с тремя былями вместо эпиграфа>

БЫЛЬ ПЕРВАЯ

Давным-давно, когда всем ещё жилось лучше и веселей, когда Александр Исаевич Солженицын ещё был членом Союза писателей, когда студент театрального института Лев Абрамович Додин ещё сдавал зачёты по мастерству, в маленькой деревушке Калининской (тогда ещё) губернии сидел у местного клуба на траве и плакал навзрыд маленький мальчик Коля. Беда у Коли случилась большая. Потерял он в этой самой траве свой первый в жизни пятак. Данный мамой на первое в его жизни КИНО. Что такое КИНО, Коля представлял смутно, но чувствовал, что потерял что-то очень важное и невосполнимое, а потому рыдал горько и отчаянно. Вот так, с сильного эмоционального ожога, с острого чувства безвозвратной потери началось Колино понимание сути драматического искусства.

БЫЛЬ ВТОРАЯ

Много-много позже, когда все, кто хотел жить лучше и веселей, уже уехали, когда Александр Исаевич Солженицын уже стоил каждому своему читателю десяток лет особого режима, когда молодой и талантливый Лев Абрамович Додин уже мыкался без своего театра и работал вторым педагогом на третьем этаже, по улице Моховой к театральному институту шла большая толпа народа. Радость у толпы была огромная. Случилось ей достать билеты на дипломный спектакль «Ах, эти звёзды!» Где одной из «звёзд» в программках был заявлен юноша Николай. Который почти сразу после своего триумфального «звёздного» лета загремел под фанфары в ветшающий акимовский пантеон театра Комедии. Что такое ТЕАТР, Николай представлял уже очень хорошо, понимая, что комедия — это ещё не весь театр, а потому работал спокойно и сосредоточенно. Вот так, с неторопливостью знающего себе цену художника пришёл Николай в профессиональное драматическое искусство.

БЫЛЬ ТРЕТЬЯ

Совсем-совсем недавно, когда всех лучших и весёлых стали, наконец, показывать по телевизору, когда Александр Исаевич Солженицын появился, наконец, на каждом углу, когда Лев Абрамович Додин уехал, наконец, на гастроли в Сан-Диего, артист Малого драматического театра Павлов получил письмо из Вермонта. Собственно, как тоже — получил… Письмо было солидное, да, в общем, и не ему адресовано. А так — отказывала (очень вежливо) Александр Исаевич от предложена Льва Абрамовича посетить их спектакль в Сан-Диа да интересовался между прочим — не тот ли ям Додин, в театре которого так здорово читая отрывок из романа «В круге первом» замечательны*: актёр Николай Павлов? Слышал, видимо, ом кого-то Солженицын, а может, в газетах читая, в общем, докатилось до него как-то… Вот та, после всех несыгранных ролей и потраченных впустую лет определены были значение, смысл и уровень драматического искусства артиста Павлова.

Запомнился он сразу. Хотя потеряться среди «звёзд» кацмановского курса было немудрено: Пресли — Леонидов или Челентано в исполнении Сени, Леонтьев Осипчука или морозовский Магомаев помнятся до сих пор и даже порой мелькают в телеэкране, а скоро десять лег, как были сыграны последний раз «Ах, эти звёзды!» Но возникал в зале особый, неуловимого оттенка настрой, когда выхода на эстраду мешковатый Утёсов и начинал объяснял публике, где же всё-таки родился джаз. Ощущение идентичности было почти мистическим. Нет, конечно, это был не Утёсов, а, в общем-то, непохожий на него юноша, молодой, длинноволосый. Но излучаемая энергия была абсолютно утёсовской. Скрупулёзного же отбора деталей подкупала лаконизмом. Образ возникал не от обилия мелочей, а строился на самых характерных, узнаваемых, милых утёсовских «штучках», Постановка рук, манера петь, чуть запрокинув голову, даже то, как губы не слушаются старого певца -всё это было передано с бережностью и тактом. И ещё в его выступлении было то, что отличало немногие пародии спектакля: уважительное и трепетное отношение к своему герою. Поэтому в какой-то момент вдруг щемило сердце, и накатывали слёзы на глаза, когда в финале они с Ириной Селезнёвой пели дуэт из «Весёлых ребят».

Утёсов был безусловно глубокой, тонкой, многозначной актёрской работой, но то, что это далеко не весь подвластный Павлову диапазон, стало ясно в том же 1984 году. Потому что во втором дипломном спектакле «Братья Карамазовы» он играл сразу две роли и обе из числа тех, к каким идти можно всю жизнь любому серьёзному актёру: Смердякова и Великого инквизитора. И хотя в результате они оказались неравноценны, факт остаётся фактом: ходила шутка про тот спектакль, что, мол, играются «Братья Карамазовы», где один только брат и есть, да и тот побочный. Несомненных актёрских удач было две: штабс-капитан Снегирёв, который стал одной из лучших ролей Осипчука, да Смердяков.

Видимо, эта роль и определила на долгое время профессиональный имидж Николая Павлова; персонажей подобного уровня инфернальное™ ему с тех пор доводилось играть не раз.

«Утёсовская» же линия в его творчестве так и осталась невостребованной. Зато разного рода вселенских злодеев было в избытке.

И в этом смысле, если Смердяков был ещё просто человеком, конкретным носителем зла, то Великий Инквизитор являл собой некую этого зла идею. Огромный и явно не предусмотренный Достоевским для исполнения со сцены монолог Инквизитора утомлял зрителя обилием библейских реминисценции и замысловатостью логических ходов.

Иное дело Смердяков. Здесь, как и всегда, когда он имел дело с объёмным живым характером, Павлов крепко взялся за дело. Гладкий, причёсанный, с презрительно выпяченными губами и нагловатым прищуром входил его Смердяков в спектакль. Бестия, иначе не назовёшь! Лакейская мягкость движений, неслышность приходов и уходов вызывали в памяти длинный ряд ассоциаций с его литературными и сценическими предшественниками. Но тут, словно вдоволь наигравшись своим даром имитации, актёр резко обрывал всю эту хрестоматийную достоевщину. В последней сцене с Иваном появлялся совсем другой персонаж. Смертельно больной, в белом нижнем белье, с кроваво-красными слезящимися глазами, Смердяков вдруг терял всю свою бесовскую сущность. Оставался лишь насмерть обиженный маленький человечек, ненавидящий весь белый свет и оттого страшный и очень опасный. С неведомо откуда взявшейся царственностью поз и жестов, он сидел в своих подштанниках, закинув ногу на ногу, и неторопливо излагал Ивану историю убийства его отца. И когда Иван (М. Леонидов) возмущённо вскакивал: «Так это я вам сказал, выходит?!» — почти на взвизге прорывалось у Смердякова радостное: «А то кто ж?»

И вот, вскоре после столь весомой стартовой заявки своего потенциала, Николай Павлов на несколько лет «пропал» в недрах театра Комедии, где стал своего рода палочкой-выручалочкой, введясь за короткий срок в полтора десятка спектаклей и поучаствовав в нескольких не оставшихся в памяти премьерах. Пожалуй, единственной его ролью, стоящей упоминания, стал в тот период Теодор-Христиан из «реинкарнированной» шварцевеко-акимовской «Тени», который достался Павлову в наследство от уехавшего в Москву Виктора Гвоздицкого. Павлов, впрочем, не вышел в этой роли за рамки очередной вариации на тему вселенского зла, но был легче и моложе Тени — Гвоздицкого, в его амбициях присутствовало больше чисто юношеского азарта, что в конце концов делало его куда обаятельнее, перетягивая симпатии публики на его сторону. Появление же его в МДТ, самом обнадёживающем тогда театре города, у своего педагога, который отстаивал его перед А. И. Кацманом при поступлении в институт, говорило о неслучайности их новой встречи и давало повод ожиданию интересных результатов. Однако, ждать пришлось долго, очень долго, до тех пор, пока в 1988 году не появился спектакль «Возвращённые страницы». (До этого были какие-то маловразумительные выходы в «Братьях и сёстрах» и «Повелителе мух», но собственно артиста Павлова в тот период как бы и не существовало).

«Возвращённые страницы» — спектакль странной судьбы. Он существует до сих пор, хотя сейчас существование это носит какой-то мифологический характер: посмотреть его практически невозможно. На общем фоне омертвелости и монументальности нынешнего репертуара МДТ, в котором разве что «Братья и сёстры» сохранили ещё малую толику своей былой энергетики, «Возвращённые страницы» отличает именно то, что это спектакль живой. Восхитительные фрагменты первоклассной русской литературы в исполнении великолепно владеющих искусством художественного слова актёров заставили не думать о возможной конъюнктурности выбора темы и материала. Просто хорошие актёры читали хорошие тексты, читали не с холодным мастерством профессионалов, а с искренним и радостным удивлением людей, открывших для себя неизведанные пласты родной культуры.

У Павлова в этом ансамбле было своё соло. Солженицын. «В круге первом». Большой отрывок о Сталине. Вот уж где было место развернуться художнику, поднаторевшему в изображении различного рода «бесовства», «тёмных сторон души человеческой». Художнику, кроме того, с несомненным пародийным даром. Художнику, входящему в пору зрелости. Да и решение спектакля работало на Павлова: никаких постановочных ухищрений, актёр на сцене один, только он и зритель и между ними кий мостик — гениальный текст Солженицына. Павлов сполна воспользовался столь долго ожидаемым шансом. По общему признанию, его номер входил в число лучших фрагментов спектакля. А приём, каким актёр достигал этого, удивлял своей неожиданностью и вызывал уважение — теперь уже можно было говорить смело — к мастерству. За всё время своего получасового монолога он не вставал со стула, даже почти не менял позы, сведя набор своих выразительных возможностей к минимуму. Это был своего рода крупный план. Работали глаза, работал голос, иногда к этому ’добавлялся жест. Но образ, возникающий в результате, поражал объёмом и обилием подробностей. Внутренний монолог «отца народов», перемежающийся бесконечными, нарочито бесстрастными перечислениями его гостей, регалий, заслуг, подавался с той почти неуловимой иронией, которая придавала тексту характер фантасмагорический и комедийный одновременно. А иногда возникающий лёгкий грузинский акцент и эскизно, лишь в намёке переданное старческое брюзжание вообще переводили порой сцену в русло политического анекдота. Но где-то в середине происходил взрыв. Сталин вдруг формулировал причину своего внутреннего беспокойства — Тито. Это имя мгновенно приводило его в бешенство. Голос наполнялся злой энергией, звучали какие-то совершенно непередаваемые модуляции — скрежетание, завывание, шипение. Прыгали мускулы лица, остекленевшие глаза наливались ненавистью. Смердяковский бес просыпался в вожде всех времён и народов, клокотал, неистовствовал. И, наконец, волна спадала, оставляя на стуле одинокого злобного старика, уставшего и обессиленного, никому не нужного. Благодаря «Возвращённым страницам» стал абсолютно очевиден уровень посильных актёру задач. Но как ни странно, следующая адекватная таким задачам премьера обстоятельства этого совершенно не учитывала. «Бесы», можно сказать, прошли мимо Павлова. Здесь, конечно, самое время было бы начать сетовать на ставшее уже традиционным в этом театре небрежение судьбами своих артистов, на объективно-субъективные условия, предопределившие характер нынешней драмы Малого Драматического. Но тут — в фирменном стиле МДТ последних лет — в одной из солидных и толстых центральных газет промелькнуло известие об очередной победе додинцев над иноземным зрителем. Сообщалось, что жители города Франкфурта-на-Одере, придя в большом количестве на выездной вариант премьеры МДТ по пьесе Генриха фон Клейста «Разбитый кувшин», были потрясены тем искусством, с каким эти русские умудрились передать суть и оттенки загадочной бюргерской души. Павлов сыграл в той премьере главную роль сельского судьи Адама. Факт этот безусловно обнадёживал, ибо пьеса Клейста, несмотря на некоторое многословие, всё же давала актёру возможность интересного результата.

То, что делает Павлов в роли Адама, и заставило меня именно так озаглавить эту статью. Артист, впрочем, остаётся верен себе. Заданное в его персонаже раблезианство он обыгрывает сочно и смачно, явно получая удовольствие от тщательного поедания неимоверного количества колбас, салатов, сыров, яиц, фруктов и овощей. И тем самым доставляя не меньшее удовольствие зрителям. Но полная режиссёрская невнятица делает зрелище скучным и пресным, заставляя актёров заполнять постановочные пропуски и пустоты обилием неоправданных трючков и приспособленьиц. Павлову в этой ситуации всё же удаётся выйти на разговор о живом человеке. Его Адам, несмотря на то, что он почему-то обрит налысо, носит чёрные очки и ходит по прихоти постановщика первую часть спектакля в исподнем и без оного, тем не менее остаётся персонажем, вызывающим хоть какие-то эмоции, кроме крайнего недоумении. Но природное обаяние актёра и тут оказывает всему спектаклю медвежью услугу. Устав следить за тяжеловесным текстом и режиссёрскими придумками, начинаешь в конце концов симпатизировать ушлому герою Павлова, его безмятежному спокойствию и изворотливости. И потому правосудие, предусмотренное по сюжету, выглядит в финале малоубедительным. Точно пойманная черта абсолютной непрошибаемости мелкого чиновника, которому «хоть плюй в глаза — всё божья роса», явилась совершенно неожиданной трансформацией излюбленной павловской темы лакейской души. То, что в Смердякове было страшно, то, что в Сталине поражало размахом, вдруг предстало как объект чистейшей комедии. Мистический налёт ушёл, осталась лишь улыбающаяся губастая морда вселенского Хама. Но Хама обаятельного, очень домашнего, представленного во всех подробностях бытовой конкретики. Хама миролюбивого и добродушного, в полной силе и власти и потому милостиво позволяющего мелкие шпильки в свой адрес. И только на один короткий миг в финальном монологе показавшего свой оскал, когда прочие в поисках истины зашли уж слишком далеко.

Говорят, что актёр Николай Павлов по чистой случайности играет эту роль. Говорят, что поначалу, по причине его добросовестности и серьёзности отношения к любой работе, был он взят как замена козлика, того, что нынче живой бегает по площадке. И что переиграл он за время репетиций все мужские роли. А потом, когда заболел исполнитель главной, его, видимо по инерции, взяли да и назначили играть Адама. Зная о не менее грустной истории с «Бесами», где сменилось несколько вариантов составов, не удивлюсь, если всё так и было. Принцип полной актёрской заменяемости, возведённый в кредо художественным руководством этого театра, давно стал притчей во языцех. Но в конце концов, можно ведь и так повернуть, что не будь этого принципа — не видать бы нам хорошего актёра Павлова в главной роли ещё много-много лет. А если и дальше следовать этой логике, то всегда остаётся надежда увидеть в один прекрасный день Николая Павлова в роли Лопахина, Рогожина или, чего доброго, Ричарда Третьего. Ведь каких только чудес на свете не бывает!.

Комментарии (0)