О режиссерской лаборатории «Пятого театра» в Омске

Недавняя лаборатория «Пятого театра» — очевидная попытка перезагрузки в новых кадровых реалиях, где из основных — приход в театр главного режиссера в лице Людмилы Исмайловой. Очевидна и цель: формирование новой репертуарной политики, поиск свежих тем, проверка на публике очевидных и неочевидных постановочных приемов, возможность присмотреться к другим режиссерским именам и, что в рамках лаборатории оказалось чуть ли не самой яркой гранью, увидеть в деле вновь пришедших в труппу артистов.

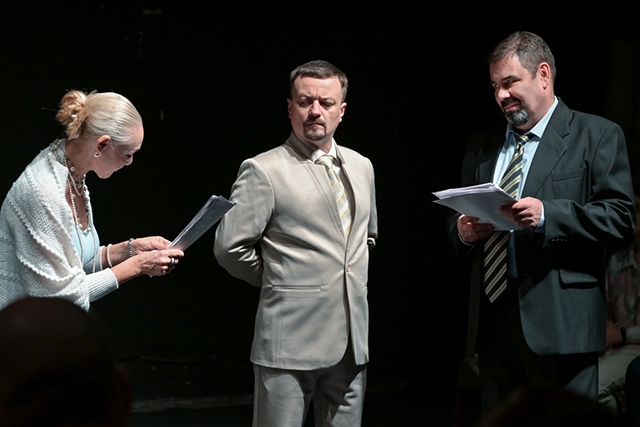

На лаборатории.

Фото — архив лаборатории.

При этом театр в лице директора Ильи Киргинцева и организатор лаборатории Нияз Игламов постарались взвешенно подойти к проблеме. К участию в лаборатории были приглашены не только начинающие, но и опытные режиссеры с разным почерком и профессиональной историей. И если Наталью Шурганову, известную больше своими хореографическими опытами, и Дмитрия Огородникова, отличившегося постановкой номинированного на «Золотую Маску» «КУБа» в Губахе, все еще можно условно причислить к «молодым», то Никита Рак к моменту омской лаборатории уже поставил с десяток спектаклей в Воронеже и только что стал худруком Ачинского драмтеатра, а Анна Потапова с не менее внушительным послужным списком спектаклей на столичных сценах уже два года возглавляет в качестве художественного руководителя Великолукский драматический театр.

Возможно, именно эта энергия необычного и в каком-то смысле вызывающего сотворчества и запитала лабораторию «Пятого театра». Каждый эскиз отличался удивительной включенностью в процесс артистов и работников театра до такой степени, что оставлял впечатление почти готовой, продуманной в концепте и постановочных приемах постановки, просящейся в работу чуть ли не завтра.

Сработал грамотный, но и смелый выбор материала. Лопе де Вега, Пушкин, Ибсен, Булгаков: с одной стороны — представители беспроигрышной классики, с другой — всегда жесткие стражи актуальных прочтений. Чего только стоят отжившие свое переводы того же великого испанца или даже чуть более близкого к нам великого норвежца.

Сцена из эскиза «Пиковая дама».

Фото — архив лаборатории.

Эскиз Никиты Рака по «Пиковой даме» обнаруживал редкую законченность для четырехдневной работы. Пушкинская повесть представала инфернальной костюмированной драмой в красно-черно-белых тонах, с мистическими завываниями готического металл-дуэта «Lacrimosa» и недвусмысленными отсылками к трем ведьмам (как трем картам) из шекспировского «Макбета». Используя всего лишь длинную диванную группу, режиссер выстроил свой эскиз и мизансценически: персонажи раз за разом описывали круг по небольшому пространству вокруг этого дивана, оборачиваясь, превращаясь, совершая круг, словно карты на карточном столе. Режиссер просто и хитро поработал и со светом: белая стена принимала тени персонажей, дублируя и искажая, меняя масштабы и размывая детали.

Сквозная тема оборотничества, мистического превращения задавалась с самого начала — эскиз открывали экзальтированные ведьмы-искусительницы Мария Долганёва, Елена Лукманова и Александра Урдуханова, во власти которых оказывался и косящий дурным глазом Германн в исполнении Станислава Горенбахера, и беспомощная Лизонька Елизаветы Кухтиной. Тему двойничества — как карточной фигуры, у которой есть верх и низ, — развивала главным образом Графиня. Две актрисы — молодая, порывистая Ксения Шагаевская и сварливая, почти согбенная Лариса Чичко — интересно и изобретательно соперничали в том, каков на самом деле характер их героини.

Перед Дмитрием Огородниковым, взявшимся за булгаковский «Багровый остров», стояла задача главным образом драматургическая. Пьеса, вдруг набравшая обороты и оказавшаяся в репертуаре сразу двух московских театров, отличается невероятной тяжеловесностью «туземной» части. Ее-то и сократил режиссер, полностью сосредоточившись на собственно театральных коллизиях, и в этом смысле преуспел: актеры с видимым удовольствием играют ситуацию закулисья, будучи при этом смешными и интересными для многочисленных «своих» зрителей лабораторных показов, но оставаясь зачастую непонятыми зрителем «с улицы».

Сцена из эскиза «Багровый остров».

Фото — архив лаборатории.

Однако диапазон «игры театра в театр» велик — и режиссер где-то вынужденно, где-то весьма умело проскочил между струй: махровый булгаковский чиновник уступил место сухопарой и еще более затюканной системой чиновнице Савве Лукиничне в исполнении Анастасии Лукиной; Жак Паганель оказался женщиной в исполнении Вероники Крымских, а помрежа и мастера на все руки Метелкина заменила Нина Метелкина в исполнении Марии Старосельцевой — аккурат та самая девочка на побегушках, что и софит направит, и декорацию подержит. Собственно, актерская энергия прорывала канву материала и вела действие, но поставленный только частично эскиз обнаруживал проблему финала: о чем он будет при таком брутальном сокращении текста пьесы, и хватит ли красок, чтобы проявить небанальные мысли о театре в театре, оставалось неясно.

То, что Наталья Шурганова решилась на более чем тщательную работу с текстом ибсеновской «Гедды Габлер», становилось ясно уже по затакту: видеопроекция предлагала вникнуть в особенности современного норвежского в диалоге двух колоритных парней. Идея, правда, осталась в зачатке, и дальнейшее течение эскиза строго по тексту и давнему переводу предлагало все новые и новые аллюзии, проблески многообещающих идей и визуальных решений. Черный рояль, заставленный искусственными цветами словно катафалк, прорицал и одновременно скрывал прошлое — за ним призраком прогуливался в самом начале залитый кровью генерал Габлер.

Сцена из эскиза «Гедда Габлер».

Фото — архив лаборатории.

Арсенал режиссерских находок строился на контрасте и даже трюке. Гедда в блестящем исполнении Полины Романовой вихрем кружилась в пижаме вокруг аккуратного Тесмана в костюме (Егор Лябакин) и чопорной фрекет Юлиане (Олеся Шилякова) в элегантном платье. Чинное чаепитие из фарфоровых чашек и светские беседы оборачивались трагическим гротеском: под столом, под одной из его ножек, буквально подставив висок под этот груз никчемной болтовни, пласталась Гедда. Этот мир давил ей на мозг — но и держался благодаря ей: утратив подпорку из головы Гедды, стол до поры до времени замирал на трех ногах, но в финале неминуемо должен был упасть, обрушив и фарфор, и весь этот мир. Стараясь избежать привычной хореографии, Наталья Шурганова придумала очень пластичные решения мизансцен: одно то, как Левборг сползал с дивана и пытался положить голову на плечо Гедде, походило на отдельный хореографический этюд. Однако, манифестируя трагическую предопределенность, режиссер определяет ее не как фатум, но как результат полных, в том числе комических, нестыковок между людьми, имеющих почти случайно трагический финал.

Самым лаконичным, лишенным всякого реквизита, декораций и даже костюмов оказался эскиз Анны Потаповой по пьесе Лопе де Веги «Дурочка». Стремление вывести материал в поле современного дискурса привело не только к изрядным сокращениям: чуть ли не главным вмешательством в текст пьесы и ключом к решению стал монолог Клары, отданный в омской версии главной героине Финее в исполнении Дианы Морозовой. Юная девочка, равнодушная к условностям мира, восхищается кошачьими драмами, словно тот особый ребенок, который не склонен общаться, но замирает при виде капли росы на цветке. Хрупкость такого существования, подтвержденная тонкой игрой актрисы, сместила акценты: борющаяся за свою любовь и справедливое место под солнцем Ниса оказалась в исполнении Анны Сотниковой нервной, не в меру оскорбленной и завистливой антагонисткой при, в общем-то, логичных притязаниях на первенство в дуэте двух сестер.

Сцена из эскиза «Дурочка».

Фото — архив лаборатории.

Но в видении режиссера именно логичный, расчетливый мир вызывает скорее отторжение: и родители, не видящие в своей особенной дочери редкий дар находить гармонию во всем, и женихи, нацеленные лишь на выгоду и походы «налево». Стихотворный текст со всеми его ренессансными изысками с трудом дался артистам «Пятого театра» — в этом смысле Анне Потаповой технически пришлось преодолевать самый высокий барьер. Спасительным оказалось пространственное решение — артисты находились в окружении каре зрительских мест, в непосредственной близости от публики, и по замыслу режиссера вполне могли апеллировать к зрителям, призывать их к диалогу, даже усаживаться к ним на колени — и тем самым снижать пафос и старомодную для нынешнего слуха лексическую выспренность текста.

Симбиоз молодости и опыта и готовность труппы к эксперименту обеспечили лаборатории именно тот нужный градус творческого взаимодействия, из которого, хочется верить, вырастет не один спектакль. В этом смысле классический репертуар снова оказался интересным вызовом для режиссеров, которые проявили способность даже в сложно трансформируемых текстах находить актуальное звучание.

Комментарии (0)