Этот текст Марюс Ивашкявичюс написал еще в начале нашей всеобщей изоляции — в тот момент, когда «ПТЖ» опрашивал многих и многих о философии карантина, спросил в том числе и Ивашкявичюса, и он тогда сказал, что как раз написал такой текст, но тот выйдет сперва в Германии.

Пока текст выходил в Германии, в русскоязычном zoom-пространстве произошло два события, а именно: две читки пьес Ивашкявичюса, спродюсированные Евгенией Шерменевой. Выдающиеся актеры и актрисы разных стран постсоветского пространства читали «Спящих», а совсем недавно, 27 мая, — «Обморок», оригинальную пьесу по мотивам «Цинковых мальчиков» Светланы Алексиевич в режиссуре Оскараса Коршуноваса. Это и был информационный повод перевести, с разрешения Марюса, его монолог месячной давности.

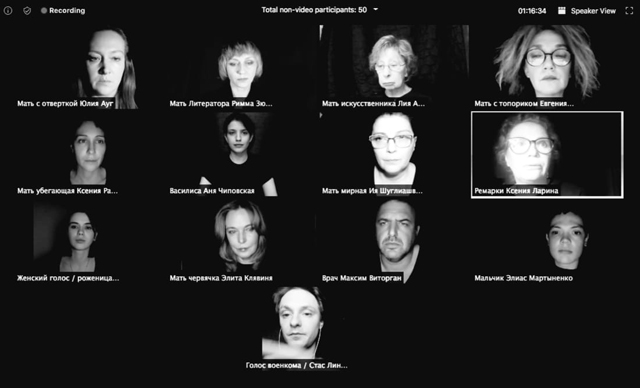

Скриншот читки.

«Обморок» воспринимаешь через свой собственный эстетический обморок. Это совершенно новый этап осмысления документальной прозы Алексиевич и темы войны как таковой (Ивашкявичюс начал ее еще в фантасмагории «Ад и мир», авторская читка проходила у нас на Володинском фестивале в феврале). Мы привыкли ждать от «театра Алексиевич» правды, ничего кроме правды, подлинности — вне эстетизации. В «Обмороке», несмотря на присутствие жестких и правдивых историй, рассказанных матерями погибших (или вернувшихся с пожизненной психотравмой) сыновей, их истории выглядят фантастикой. В них как будто нет той жизненной достоверности, которая всегда обжигает в книгах Алексиевич и к которой не раз подходил российский театр, но это и не поэтическая драма, какую ставил Някрошюс. Это макабр: в киселеобразном тумане водят свой полуведьминский хоровод из историй своих детей матери «цинковых мальчиков». Реальная жизнь как бы отсутствует, война возгоняется в образ тотального уничтожения, тотальной расчеловеченности, здесь жертвы — не только сыновья, но и матери, потерявшиеся в потустороннем липком тумане. Они смеются и рубят кролика, встречают новенькую (в ее роли была Ксения Раппопорт) и врача (Максим Виторган), это стоячее туманное болото инобытия или небытия, в которое с гибелью сына попадает и мать. И гибнет. Это гиньельный туман-обморок. Я не знаю, как возможно будет в живом театре передать отсутствие земли и неба, эту туманную взвесь, а zoom подошел как раз — те самые «предлагаемые» между небом и землей. Тускло светящиеся лица актрис (Евгении Додиной, Лии Ахеджаковой, Юлии Ауг, Ии Шуглиашвили, Ани Чиповской, Риммы Зюбиной, Элиты Клавиня, Ксении Лариной, Анны Богомоловой) словно выступали из тумана, и они были вполне веселые, эти лица, словно шел шабаш на Лысой горе. Ну, если не шабаш, то все равно проступало что-то варварское, языческое. А разве война не варварский ритуал? А разве не язычество — заклание мальчиков, посланных в Афган?

Скоро запись читки-спектакля появится в Сети. А пока читайте самого Марюса Ивашкявичюса.

Марина Дмитревская

Собираясь на телевидение для дискуссии о том, как пандемия меняет (или нет) лицо нашего общества, я надел пиджак, в карманах которого, как всегда, накопилось разного мелкого мусора: всяких бумажек, оставшихся после предыдущего ношения. На этот раз там были билет на берлинское метро и билет на премьеру «Декамерона» в Дойчес театре. Вынув их из кармана, я пошел на кухню и уже собирался выбросить в мусорный ящик, но что-то невидимое схватило меня за руку. Билет на метро выбросить позволило, а билет в театр — нет.

Хотя театр — это моя работа, и я не из тех, кто копит такие реликвии, но тут меня остановила мысль, что вовсе не известно, когда я вновь окажусь в театре, в полном, замершем зале буду смотреть живое представление, сидя бок о бок с незнакомыми людьми, и меня не пронзит холод подкрадывающейся смерти при кашле одного из них. Премьера состоялась 8 марта, но кажется, что тот беспечный мир, в котором можно было находиться в толпе, в обнимку с кем угодно, далек, как детство.

Ирония судьбы в том, что этим последним спектаклем оказался именно «Декамерон», начатый Джованни Боккаччо во Флоренции в самый разгар эпидемии чумы, впоследствии распространившейся на всю Европу. А герои-рассказчики романа, решившие покинуть Флоренцию, чтобы переждать эпидемию в своих загородных летних домах, фактически являются родоначальниками карантина.

И это отнюдь не было каким-то театральным реверансом, потаканием самой животрепещущей актуальности наших дней. Премьера должна была состояться несколько лет назад, но тогда ее режиссер Кирилл Серебренников был арестован российскими властями и помещен под домaшний арест. После полуторагодичного пребывания под домашним арестом он обрел ограниченную свободу, возможность покидать дом, работать и руководить своим театром в Москве, но все еще без права покидать территорию страны, так как судебный процесс продолжается. Итак, актеры Дойчес театра сами отправились в Москву и пару месяцев там репетировали, а вернувшись, успели сыграть два премьерных спектакля, после которых театр был закрыт.

В Берлине не было Кирилла, но были все его творческие помощники, с которыми мы праздновали премьеру «Декамерона», и они делились своей тревогой о том, что по возвращении домой всем им грозит двухнедельная самоизоляция в принудительном порядке. Тогда это звучало ужасно, как еще одно проявление российской авторитарности, чуть ли не политическая месть, но всего лишь несколько дней спустя это стало нормой для всех.

Наши родины просто взяли и закрыли нас в себе. Стали бить тревогу во все колокола, и мы, гонимые средневековым инстинктом, рвались в эти свои крепости, пока их ворота не заперты на засов. Тех, кто не успел и остался за стенами Родины, сожрал вирус. Заграница стала страшилкой, а «недавно оттуда вернувшиеся» — зомби. Евросоюза фактически не стало, он был аннексирован Древними Родинами, и сегодня совершенно неизвестно, за какую сумму ему удастся себя выкупить, и удастся ли это вообще.

Время от времени приходится общаться с коллегами — театральными деятелями, запертыми в других странах. Все что-нибудь репетируют дистанционно, но без особой веры в то, что все это скоро покажут на сцене. Многие думают, что следующего театрального сезона в мире может попросту не быть. Даже в случае отступления вируса останется опасение новых его вспышек, а театр, ввиду своей специфики собирать много людей в одном замкнутом помещении, является самой подходящей средой для размножения любых вирусов.

«Мне снился театр, — говорит одна подруга, не театрал, хоть театр ей и не чужд. — Такое далекое будущее, и театры вновь открылись. Только они уже совсем другие — более открытые. Смелее, обнаженней — никак не сравнить с тем, что мы видели раньше. Словом, все как прежде, только иначе».

Мне очень понравился этот сон. И если бы меня кто-нибудь спросил, каким будет мир после вируса, наверное, я бы ответил примерно так же: все будет как прежде, только иначе. Хоть убей, не верю в это возродившееся высказывание: «Мир больше никогда не будет таким, каким был». Я впервые его услышал после терактов 11 сентября в Нью-Йорке и тогда почти поверил. Я задумался, так каким же отныне он будет? А потом все эти размышления взяли да позабылись, потому что мир остался таким же, как прежде.

В кратковременной перспективе, разумеется, изменения будут: кто-то обанкротится, лишится работы, в конце концов, просто умрет от этого вируса, и ему из могильной ямы или урны этот мир уж точно не будет таким, как прежде. Но выжившие наверняка постараются все вернуть на свои места. Человек — существо слишком инертное, так просто его не остановить. Это самый живучий из всех вирусов на планете, и потому, расправясь со своим меньшим двоюродным братом, он снова заведет все моторы, задымит всеми трубами, поднимет авиацию в небо и дальше будет бороздить Землю вдоль и поперек, удовлетворяя свое любопытство и беспрерывное желание движения, пусть оно и ведет его к погибели.

Сегодня Кирилл Серебренников раздает советы в интернете, как перенести карантин. Уж кто-кто, а он-то опытен в этом деле. Когда все мы еще были свободны и блуждали по миру, он отбывал срок в своей квартире площадью 40 квадратных метров. И только он вышел, вирус закрыл дома весь оставшийся мир.

Для меня, писателя, интроверта, эти советы не особо актуальны. Вернувшись из Берлина, я как самоизолировался в подвале с романом, над которым сейчас работаю, так почти и не вылезаю оттуда. Окон тут нет, потому что я рычу и корчу страшные рожи, когда пишу. Если бы кто увидел, думаю, очень испугался бы и доложил куда следует, чтобы меня отправили в изоляцию посерьезнее.

Накрылось несколько запланированных поездок, из которых жалею лишь об одной: я должен был быть в Загребе в то время, когда там произошло землетрясение. Зато такой творческой сосредоточенности я не испытывал тысячу лет. Каждая такая приостановка мира — это время писателей. Потому что это и есть наша работа: сидеть дома и рассказывать истории, как те герои «Декамерона». Еще, может быть, наблюдать за тем, как все ходят в медицинских масках, но социальные маски с них падают, и из-под них высовываются настоящие лица.

Перевод с литовского Андрюса Меркявичуса

Впервые текст был опубликован во «Франкфуртер Альгемайне Цайтунг»

Видеоверсия онлайн читки пьесы ОБМОРОК,

проведенная в формате zoom conference 27 мая 2020 года,

будет опубликована в полной версии на youtube KatlZ.

Премьера видеоверсии пройдет 3 июня 2020 года в 19 часов.

https://www.youtube.com/watch?v=AlN263r8wEs&feature=share&fbclid=IwAR399MVD0I9ifPh-oGxz1Zta9o_dbB1b4U1RjkyCPXiFpymERB0b4nMrBS4

Я имела честь побывать на zoom-читке пьесы «Обморок» — а вернее, это был почти спектакль, а рамочки zoom-окошек работали на создание сюрреалистического эффекта: место действия пьесы Ивашкявичюса — «очень странное место», вне привычной реальности, где-то между мирами — тем и этим, смертью и жизнью, пространство, где мертые, убитые на войне сыновья могут быть живыми, пока их матери говорят о них и кропят землю кровью порубленного в миске кролика. Всё это звучит странно, путано, но впечталение мое от читки-спектакля было таким сильным и даже поначалу парализующим, что ничего «записывать» в блокнот критика, фиксировать по ходу действия я не могла и воспринимала всё как страшный, фантастический сон. Я даже не сразу начала «узнавать» прекрасно мне знакомый материал — книгу Светланы Алексиевич «Цинковые мальчики», настолько неожиданный ракурс избрал драматург, выстраивая мир своей пьесы на этом фундаменте. Ракурс, в котором видит Ивашкявичюс документальные монологи матерей тех молодых ребят, что не вернулись с Афганской войны (или вернулись покалеченными, надломленными, перемолотыми машиной войны), собранные, аккумулированные Алексиевич, не привычен, драматруг устанавливает другие связи в системе пьесы. И эта новая система связей вовлекает и захватывает, убеждает, несмотря на фантастичность — или благодаря ей. Горько-ироничная мистика, жутковатая и, как ни дико это звучит, веселая атмосфера (своеобразный «юмор висельника») и совершенно убедительные, выпуклые, зримые характеры матерей — вот что поражает. Много ремарок: «Смеется», много страшноватых шуток — и всё это бьет точно в цель, сердце разрывается от боли и горя за бессмысленные смерти юных, но работает это не впрямую, не пафосно, не на надрыве, а с помощью сложного, неоднозначного, объемного драматизма.

Абсолютно невероятную команду собрал проект Евгении Шерменевой! В читке заняты великолепные актрисы из разных городов и стран, и на месседж этой глубинно антивоенной работы работает даже акцент, с которым говорят матери — латышский, грузинский… Это про всех нас, это про человечество, погрязшее в войнах, на которых погибают дети. Лица актрис, светящиеся из темноты (Ксения Раппопорт), их крупные планы (невероятно эмоциональная Лия Ахеджакова, сильная и свободно использующая гротескные краски Юлия Ауг), их скупая нежность (Ия Шуглиашвили), умное существование с точно найденной мерой проявления чувства — большое художественое и человеческое событие. Вся актерская команда достойна подробного описания и разбора, включая актеров-мужчин, которые замечательно вписались в женское многоголосье — брутальный, мощный Максим Виторган (очень драматичная работа), юный Элиас Мартыненко из Вильнюса — его персонаж с лицом не то ангела, не то юродивого, все время приковывал, примагничивал взгляд. Я бы писала и писала о каждом, может, когда и случится подробнее и существеннее что-то сказать…

Режиссера Оскараса Коршуноваса, соединившего всех и всё в этой работе, хочется поблагодарить и поздравить. Найдена интонация, найден жанр, ключ к сложному материалу, в котором всё — объемно, неоднозначно, не плоско, а трехмерно. Удалось создать этот невидимый, но вполне осязаемый туман (в пьесе его видят герои) — туман небытия, границу жизни и смерти, рядом с которой все неминуемо оказываются.

Завидую тем, кто — сегодня и потом — впервые с этим спектаклем столкнется.