В 2019 году исполняется 240 лет РГИСИ (дата, впрочем, сомнительная и недоказанная: нет связи между драматическим классом, который набрал Иван Афанасьевич Дмитревский в рамках «Танцовальной Ея Императорского Величества школы» — и Школой актерского мастерства (ШАМ) Леонида Вивьена, от слияния которой с КУРМАСЦЕПом Всеволода Мейерхольда в 1922 году получился Институт сценических искусств, ИСИ… Но вот что точно — в октябре этого года исполнится 80 лет театроведческому факультету. И тут без дураков. Самая старая театроведческая школа, идущая от 1912 года и графа Валентина Зубова, оформилась в факультет в 1939 году. Был набран первый курс студентов, и 1 октября начались занятия.

Эту школу олицетворяют многие ее создатели и продолжатели. Когда-то, начиная журнал, мы почти сразу организовали рубрику «Учителя». Частично из нее, частично из новых текстов пять лет назад была собрана и издана книга «Учителя» (составители Марина Дмитревская и Евгения Тропп), история факультета в лицах преподавателей и учеников (каждое эссе написано учеником об учителе). Герои книги — представители старших поколений педагогов нашего театроведческого (и портреты в ней расположены по хронологии их появления на факультете). Кому-то знаком этот том, кому-то — нет. И мы решили в течение предъюбилейных месяцев выводить в широкий читательский мир лица и творческие биографии знаковых педагогов театроведческого факультета. Вот так — серией, каждую неделю. Чтобы помнили.

ТАТЬЯНА ИВАНОВНА

Выпало счастье нам с женой Мариной попасть в галерею Уффици.

Вошли в зал Боттичелли. Она на «Весну» смотрит, я на «Венеру».

Я на «Весну», она на «Венеру».

Друг на друга посмотрели — оба заплаканные.

Не от того, что сказанный Боттичелли любимый художник. Ни у Марины, ни у меня. От счастья заплакали. Вот они — десятки раз виденные в репродукциях, не знающие о твоем существовании признанные миром полотна.

А первый раз Венерин лик, Венерин поворот, Венерино море увидел я на картинке в руках Татьяны Ивановны Фармаковской. На лекции по зарубежному ИЗО. На первом курсе. Очень уже немолодые ее смуглые руки держали репродукцию, знакомили меня, дурака, с неземной красотой.

И сама она весьма уже пожилых — на семнадцатилетний взгляд — лет, безусловно была красавицей.

Глаза сказочные. Выразительные, большие. Понимал толк в девичьей красоте Борис Владимирович Фармаковский, женившийся на юной красотке. Надо же — он умер в 1928-м, а на нас она глянула теми же очами в 1964-м!

Вроде бы археолог Фармаковский чуть не половину первого этажа Эрмитажа заполнил своими находками.

С древнего искусства начали. С пещер. И учит нас Татьяна Ивановна, что доисторические скульпторы подчеркивали в женском теле его функциональность. Способность к продолжению рода. И что бизон на наскальном рисунке «блистательно подложил под себя ногу». Смешная фраза. Помнится, записал. И показывает чудную головку знаменитой «парижанки».

И еще рассмешило меня: «блестящая небольшая голова Аменхотепа Четвертого». Но ведь запомнил же!

Небось эту голову Борис Владимирович из вечности добывал.

Сдавать экзамены по ИЗО всегда было для меня удовольствием.

Прежде всего «угадайка». Показывает тебе Татьяна Ивановна картинку, а ты вспоминай-угадывай — кто это? Так в «угадайке» была у нас ставшая одной из моих любимых картин «Гроза в Толедо» Эль Греко. И когда приехала выставка с «Грозой», я в первую очередь устремился к ней. И не разочаровался.

На всю жизнь благодаря Татьяне Ивановне запомнил я разницу причесок-ордеров античных колонн. Знаю, что такое фриз, архитрав и антаблемент.

Говорят — образованный человек. Не уверен, что это можно ко мне отнести. Не образован, хоть малость обтесан.

А вот в той же Уффици с десяти шагов узнал манеру письма. Говорю Марине: «А не Чимабуэ ли это?»

Подошли. Точно! Чимабуэ. Загордился.

Спасибо, Татьяна Ивановна.

2014 год.

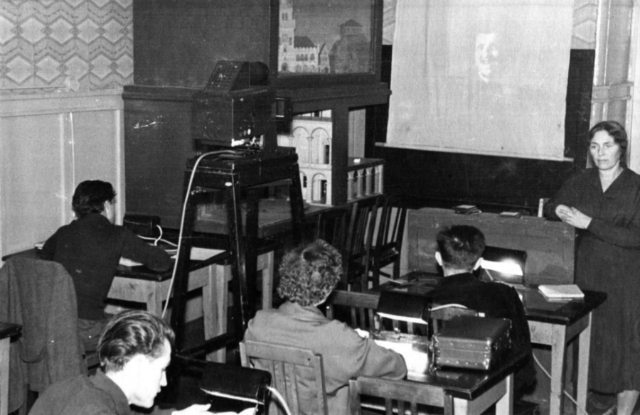

Татьяна Ивановна Фармаковская читала нам лекции по истории искусств, которая значилась в расписании как ИЗО. Впрочем «читала» — это не про ее уроки. Она жила искусством, дышала им. Старалась и нас, учеников своих, заразить им, влюбить в изобразительное искусство: живопись, скульптуру, архитектуру. Вспоминаю ее всегда нагруженную альбомами, открытками, диапозитивами с диаскопом (да, такая была прежде техника! Сегодня один DVD-диск вместит весь курс ИЗО у театроведов). Притаскивала она все это в класс, суетилась, чтобы слушатели увидели как можно больше художественных шедевров, влюбились, нет, не в ее предмет, а в великое искусство, которое одно, по ее убеждению, и составляет смысл жизни.

Я и мои сокурсники встретились с ней, когда ей было же за шестьдесят. Вспоминается ее доброе милое лицо, воздушная седина, в ней угадывалась красавица в молодости, что и подтверждалось красотой ее дочери Елены, которая позднее тоже преподавала в нашем вузе. Помнится почему-то мне она то ли в платье, то ли в костюме неярких нежных тонов, розово-сиренево-голубых, словно сошла с сапуновских или сомовских акварелей. Она и была как будто из «серебряного века», из какой-то другой жизни, а не нашей реальной, прозаичной.

Ассоциация эта возникала неспроста, причиной была ее фамилия. Художник Мстислав Владимирович Фармаковский (1873–1946), друг Николая Степановича Гумилева, автор знаменитого портрета поэта, создававшегося в Париже и датированного 1908 годом, был как раз из этого века. Ну не могла же Татьяна Ивановна быть просто однофамилицей. Ведь ее преданность изобразительному искусству явно семейная, думалось мне. А спросить ее как-то не пришлось. А жаль!

Родилась она в 1901 году в городе Екатеринославле (ныне Днепропетровск). В двадцатые годы приехала в Ленинград. Учеба в университете, потом работа там. Вообще у нее большой послужной список, она работала в Эрмитаже, преподавала в нескольких вузах. А с 1950 года — в нашем театральном институте. С 1960 года — декан театроведческого факультета.

Благодарная память о ней пусть останется навсегда.

2014 г.

Комментарии (0)