Мы сидим в БДТ, в мемориальном кабинете Г. А. Товстоногова. Крутится магнитофонная кассета, у магнитофона вспоминают трое: Дина Морисовна Шварц, легендарный бессменный завлит Георгия Александровича (Д), Валентина Павловна Ковель, народная артистка СССР (В) и Лидия Ивановна Григорьева (Л), многолетний директор ленинградского Дворца работников искусств, сегодня — директор театра «Приют комедианта». А тогда, пятьдесят с лишним лет назад, просто — Дина, Валя, Лида, студентки Ленинградского театрального института военной поры. «Заводилой» этой встречи была Валя, она и начинает:

Валя. Для чего мы хотим говорить? Чтобы знали, как раньше было, как жили люди в блокаду, что было с нами, какие мы были. Хотим вспомнить, что такое по-настоящему было добро, что такое духовность. Пускай будут отрывочки, осколочки — в них и скажется время — и мы.

БЛОКАДА

В. Маленькая зарисовка. Когда голод уже достиг такого пика, что за карточками надо было приходить в институт только самим — никаких там доверенностей, родственников, только самим — помню: по мраморной лестнице, по белым ступенькам, в то время уже серым, на четвереньках передвигался Мадиевский, наш студент. Он полз за карточками. Вот это и было состояние дистрофии, когда люди уже не могли ходить. У нас из 24 студентов на курсе осталось четверо мальчиков. Женщины умирали медленнее, замедленнее, я бы сказала. Я пришла в какой-то день в общежитие, в комнату мальчиков — и не узнала, кто есть кто.

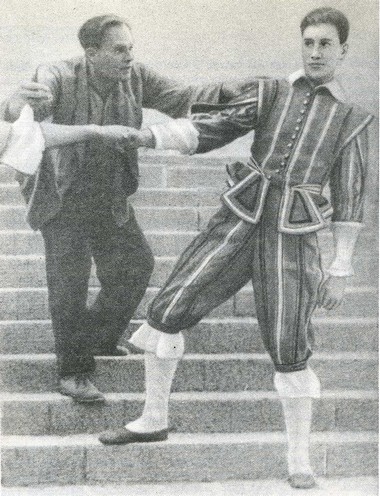

Н. Е. Серебряков репетирует со студентом Ю. Хочинским сцену из спектакля Укрощение строптивой. Пятигорск. 1942 г. Фото из архива Петербургской Академии театрального искусства

Студенты и педагоги Ленинградского театрального института в эвакуации. Станица Горячеводская. 1942 г. Фото из архива Петербургской Академии театрального искусства

Дина Они пили в огромном количестве кипяток, пытались заполнить свой желудок хоть чем-нибудь — и опухали. И остановить это было невозможно. Вот Серёжа Анциферов, он истощил себя тем, что ел всё, что попадалось. Он мне говорил, что охотится на кроликов, и я верила, хотя, сами понимаете, какие тогда кролики?! Оказывается, это были кошки. И он ел этих кошек, причём мне не давал, говорил, что женщины выносливее. Один раз всё-таки угостил меня. Это оказался потрясающе вкусный суп. Он сказал — вот, ты съела суп из кошки. А потом силы ушли, оказывается, в кошках есть что-то очень вредное для человека, человек истощается и умирает. Так умер Серёжа Анциферов.

А Вадим Жимский, брат моей подруги, он сделал кукольный спектакль. Один, своими руками, он и пьесу сочинил, он и куклы сделал, мы с ним ходили по бомбоубежищам, он играл для детей. Он и стихи писал, и танцевал прекрасно, талантливый, красивый мальчик. Он поступил к нам триумфально, Валя, помнишь, как все восхищались. Недаром Леонид Фёдорович Макарьев, когда увидел у нас «Идиота» со Смоктуновским, сказал: «А у меня был студент, который был бы не хуже…» Я помню, как по ступенькам, о которых Валя говорила, один студент нёс на руках этого Вадима, и весил этот Вадим 20 килограмм! Спасти уже было нельзя, хотя его и подкармливали, потому что у него был туберкулёз, а это были люди обречённые. Вообще, у нас умерли все мальчики, которые жили в общежитии — 100 процентов! С фронта вернулась половина, а те, кто были здесь по броне — все, все, все!

В. А мы — живые — продолжали учиться. Августа Иосифовна Авербух продолжала вести занятия, и как мы их любили, как рвались на них! Когда мы шли в институт — чем мы спасались? — немецкой пунктуальностью: мы знали, в какой момент будет обстрел. Мы как-то внутренне приготавливались, страха совершенно не было. Ну, и после института шли пешком, вот я шла на Васильевский, на Менделеевскую линию, там был госпиталь, вот я и шла туда. Нас там сначала не кормили, не для питания мы и шли-то туда… Мы считали, что должны это делать, другого у нас и на уме-то не было. Я говорю не для того, чтобы нас как-то прославить, просто я вспоминаю свою психологию. Мы считали, что так надо, что мы обязаны из последних своих сил идти и что-то делать для людей. Когда начальник госпиталя увидел, что мы — бесплатно-Кстати, если ты работал во время блокады и получал деньги, то это сейчас как-то стажем считается, а вот мы работали и не получали деньги — и это уже не считается, будто бы мы и не работали…

Лида Мы все работали.

В. Работали все. И вот тогда начальник госпиталя сказал: «Подкармливайте её», — мне стали давать похлёбку, я переливала её в такую флягу, флягу — в противогаз, и дотаскивала до института. И мы «по булькам» пили из фляги эту баланду, по два «булька». Какое-то чувство локтя у нас было тогда.

Когда наступил момент эвакуации, мы на саночках — кто как — подползли к Финляндскому вокзалу, и вдруг объявили, что мы можем получить хлеб и колбасу. Сейчас вот много говорят о колбасе, вроде мы без неё погибнем. А тогда объявили — мы даже не сразу поняли, что это за штука такая. Сказали — идите вот сюда, в такой-то пункт, и вдруг тревога, бомбёжка. Ну, давно уж никого эти тревоги не останавливали, получили мы своё питание, кое-как забрались в вагоны, — и повезли нас в то место, которое теперь называется началом мемориала Дорога жизни. Когда я недавно приехала туда с несколькими человеками из театра, чтобы показать им это место и вообще, то экскурсовод, молоденькая девушка, спрашивает: «Валентина Павловна, а вы помните вот эту избу?» «Какую избу, — говорю, — какую избу, когда многие голову даже не могли повернуть, мы видели только спуск на озеро». Очень часто, когда по этой дороге шли машины, — обстрел, снаряд — и машина уходит под лёд. Люди даже не кричали, только какие-то стоны, потому что даже на подачу звука не было силы. Машина уходила на дно, следующая огибала эту воронку и ехала дальше. Даже реакции не было — вот что такое настоящая дистрофия.

Привезли в Кабону, где сейчас стоит памятник, в заброшенную, разбитую церковь — и дали каждому боль-шой-пребольшой солдатский сухарь и жирную-прежирную похлёбку, со свининой. Все съели, хотя, конечно, это нам нельзя было есть…

Л. Очень многие умерли от этого.

Д. Я хочу вспомнить немного раньше. Вот сцена в столовой. Мы сидели за одним столом с педагогом, замечательным театроведом и ренессансным человеком, Стефаном Стефановичем Мокульским. От него осталась одна тень, он два раза лежал в больнице, но его спасли. И вот мы едим этот суп, чёрный суп давали, и в нём — несколько лапшинок. И Стефан Стефанович ел только жидкость. Потом он вынул банку синюю такую, из-под икры, открыл крышку, там уже была старая лапша, и он остатки этой порции, ложечку, положил в эту банку. Я говорю: «Стефан Стефанович, но она же скиснет, лапша, в этой банке. Вы копите?» — «Я коплю. Пускай скиснет, когда будет полная банка, я возьму большую ложку и сразу всё съем!» Мы со Стефаном Стефановичем были вообще как-то очень дружны. И вот штрих — насколько мы поначалу ничего не понимали. Меня война застала в Публичной библиотеке, туда очередь была, воскресенье, прекрасный день, но у нас — сессия, 23 июня экзамен у С. С.Мокульского по западному театру. Война — не война, но экзамен-то всё равно будет! Я сидела в библиотеке до закрытия — и экзамен был! С. С. принимал его совершенно спокойно, со своими знаменитыми диапозитивами, спрашивал про архитектуру всех театров Италии, Франции, детально. Мы были спокойны, мы думали — ну, неделя, ну, дней десять продлится эта война. Была такая уверенность, ведь так мы были Воспитаны. И вот — первые окопы; я помню, узнав, что Малый оперный тоже будет там, взяла лакированные туфли для танцев. Я думала, утром будем копать, а вечером танцевать…

В. Я в шляпе широкополой по всей Чайковской бегала и восторженно орала: «Я на окопы еду, от Театрального института!»

Д. Во время обстрела я потеряла одну туфлю, и мне было очень жалко. Настолько мы тогда не понимали ничего. До смешного.

В. Смешного вообще было много, как ни странно. Помню, на окопах — вот Лида скажет — мы с ней дежурили. Должны были идти за едой. Взяли ведро, пошли — тут и стреляли, и над нашими головами снаряды проносились, хоть бы что, я бы даже сказала — весело было. А когда увидели корову, то поставили ведро и бежали, как от очень большой-большой неприятности. До сих пор мы вспоминаем эту корову, которой боялись больше, чем снарядов и свиста пуль над головой.

Д. Окопы — это было такое единение… У каждого были свои окопы. Мы застряли в горящем Новгороде, сказали, что поездов больше не будет, это был какой-то ужас, но всё-таки мы последним поездом приехали. И когда мы вышли в Ленинграде, мы подошли к паровозу — и аплодисменты машинисту. У него было чёрное лицо — и слёзы промывали дорожки по щекам. Это было чудо — довезти, до нас разбомбили состав — и после. А последние окопы — это была Славянка, 18 километров от Ленинграда. И 8 сентября мы были на этих окопах. Слева горели Пушкин и Павловск, а прямо — Бадаевские склады, мы ещё не знали, что это горит, не знали, что в этот день началась блокада. Мы ещё до 17 числа копали эти окопы, пока не пришла морская пехота и не посыпались бомбы и листовки, а мы эти 18 километров бежали, как чемпионы по бегу…

ДОРОГА

В. Продолжаем дальше. И вот повезли нас из Кабоны, погрузили в телячьи вагоны, кто наверху, кто внизу, Головинская Елизавета Дмитриевна расчертила мелом каждому место, когда просыпалась, подымала руку кверху, если кто-нибудь залезал на чужую территорию, она отодвигала и гром ко произносила: «Надо есть, а то умрёшь!» Это вызывало, конечно, смех.

Л. На каждой станции встречали, открывали вагон, спрашивали: «Трупы есть?» И мы выдавали трупы, потому что они всегда были.

В. Многие в дороге умерли. И когда мы свои вещички на станциях предлагали, а жители нам говорили — мы не можем вам дать, у нас — голод, а рядом стояли собаки, и мы кричали: «Да какой же у вас голод, смотрите, у вас собаки ходят!»

Ну, это всё эпизоды. Привезли нас в город Кострому. Повели кормить в столовую, в бывший ресторан при вокзале. И когда мы сидели в этой столовой, никто из нас ни на что не реагировал, а жители облепили снаружи ресторанные стёкла, огромные такие, и смотрели, как мы сидели и ели. Это, наверно, зрелище было необычное. А когда нас повели в баню и все разделись, многие глядели друг на друга и плакали, мы — молодые девушки, а не поймёшь, то ли старички какие-то — кожа да кости. Так мы смотрели друг на друга и плакали, а за мыло держались, как за великую драгоценность, многие и мыться сами не могли. Но в Костроме мы всё-таки отъелись, могли стоять нормально на ногах, и повезли нас в Пятигорск.

В Пятигорске было интересно, если бы всё это снимать. Весь город был в белом цвету — цвели фруктовые деревья. Мы высадились на перроне, нас пришли организации встречать, все люди нормально одетые, чистые, а мы в заляпанных пальто, потому что на станциях бегали с котелками, и весь суп был на наших пальто. Чтобы принести еду нашим матерям, родственникам, с кастрюлей бежишь — и всё — под составы, под составы… Раз мы с Лидкой чего-то под составом застряли, и я вдруг чувствую, как колесо вагона до меня дотронулось… Еле выскочили оттуда. Они же трогались без всякого расписания, объявления, а нужно было через столько путей за этой баландой лезть!

И теперь в Пятигорске, среди этого аромата, среди нормальных людей, вываливались мы, как клопы какие-то, со своими банками со сгнившей блокадной кашей… Мы были не в форме, если говорить интеллигентно.

Л. Мы пришли туда 9 мая.

В. В Пятигорске жизнь текла нормально, нас поили, нас кормили, нас обихаживали, но настал тот день, когда Николай Евгеньевич Серебряков собрал нас и сказал — завтра утром надо выходить, потому что наступают на группу Кавминвод. Транспорта нет, пойдём пешком. Кто не может идти, пусть остаётся. Я в тот момент была очень сильно больна, вся в нарывах, мама говорит — может, останемся? Мы с ней чуть не поругались… Она загрузила рюкзак, я надела хомутом одеяло голубое ватное — это была большая драгоценность, и утром… Да, во время пребывания в Пятигорске мы играли в госпиталях — за еду, и мы с Люсей Красиковой, моей однокурсницей, играли басню «Две собаки», она пользовалась огромным успехом у раненых, потому что это было весело и смешно. Мы сами сделали себе уши, дёргали за верёвочку, и эти уши вставали у нас на голове, был дикий восторг, и все требовали этих «Двух собак». Так вот, моя экипировка — голубой хомут на шее и сбоку — висели «уши». И в таком виде, с детьми маленькими, с матерями, стариками мы двинулись по дороге. После первого километра мы поняли — обувка! Ни в каких туфлях идти мы не сможем. Всё время раздавались звуки разрываемой материи. «Ребята, идите, у меня пододеяльник хороший!» Или — «наволочка крепкая, или простыня». Мы все обмотали ноги и в таком виде шли дальше. Помню, у Елены Савельевны, матери Юры Хочинского покойного (вы знаете сегодня его сына, Сашу Хочинского, так он тогда ещё не родился) — так вот его будущая бабушка оставляла по кастрюле на каждом километре — большую, меньше и меньше. Как мы эти кастрюли увидим — долго смеёмся. Тогда мы ещё могли смеяться. Причём друг от друга мы растянулись на километры. Всякое было в дороге. С нами отступала армия. И был такой момент, когда рядом со мной шла Эля Халунен, из карело-финской мастерской, очень хорошенькая блондинка. Вдруг прискакивает какой-то горец, кидает её поперёк седла и скачет. Оказалось потом, что он её в качестве будущей невесты для своего брата схватил. Тоща какой-то молоденький лейтенант, на коне, поскакал за Элей, стал стрелять в воздух и кричать: «Брось! Брось её!» Эльку бросил тот горец, лейтенант её подобрал, так же кинул в седло поперёк, прискакал, поставил её на дорогу — и она пошла, встряхнулась — и дальше пошла, как будто бы ничего не случилось. Это было действительно очень смешно.

Вот так, усталые и измученные, мы добрели до Нальчика. Собрались у входа в город и увидели, как по железной дороге приближается состав. Ну вот, подумалось, мы тоже сядем, дойдём до вокзала — и сядем в поезд. Но висели даже на крышах вагонов, и мы поняли, что никуда не сядем. Мы сели прямо на землю и из Театрального института сделали барахолку — каждый продавал, кто что может. И когда за копейки было всё распродано, мы с ожесточением вынимали самое дорогое — зимнее пальто и с большим удовольствием отдирали от него вату и подкладку, чтобы было полегче, только полегче. Конечно, выкинули мы многое и зря, но нести уже не могли и идти не могли. Но всё-таки тронулись на Орджоникидзе. И тут Николай Евгеньевич понял, что Военно-грузинскую дорогу нам не пройти — потому что, во-первых, мы не знаем, как идти, а поводыря нет — и сил нет.. Тогда мы просто сели в придорожную канаву и в этой канаве сидели и ждали, когда нас кто-нибудь из сердобольных военных подберёт на порожние грузовики. Сидели — и песни сочиняли…

Д., Л. и В. (наперебой)

…Вот опять идёт колонна, И опять мы к ней с поклоном, И опять сидим ансамблем дураков. Товарищ старший лейтенант! Товарищ младший лейтенант! Майор, полковник и какой-то генерал… Говорят, иди пешочком, Говорят, иди с мешочком, Говорят, иди в Тбилиси, Если хочешь — за Урал…

В. Я лежала в этой канаве, завёрнутая как куль, в своё голубое одеяло, вдруг смотрю, идут подводы, закрытые белым, и один мужик — он правил тремя лошадьми — говорит: «Давай сюда!» Я, значит, встала (в своём одеяле), посадил он меня рядом с собой и говорит: «Вот, на тебе вожжи, ты поправь лошадьми-то, а я пойду посмотрю, что сзади делается». Я взяла эти вожжи, прижала их к груди — и вдруг вижу: впереди — мост, а в мосту — во-о-от такая дыра, и три лошади и я на этой телеге должны проехать через эту дыру. Я глаза закрыла и не видела ничего, думаю, всё-таки лошади умнее меня. И они вывезли! Дыру я эту помню, как сейчас. Пронеси, Господи, пронеси, пронеси! Пронесло.

ГОРОДА И ЛЮДИ

В. Тбилиси, надо сказать, ничего общего с военными городами не имел. Толпы молодых людей, шикарно одетых, гремела музыка, в магазинах всё было, чистильщики сапог сидели и чистили ботинки, полно фруктов, шикарно всё было.

Л. Город был нарядный, как в книгах описывали Париж.

В. Конечно, это поразило. Первое, что сделал Театральный институт — все бросились в пункт переливания крови, стали сдавать свою кровь за деньги и за паёк, карточку рабочую. На нас смотрели местные жители чуть ли не с ужасом — как это можно сдавать свою кровь! Ничего, некоторые сдавали, тут же падали в обморок, но всё-таки сдавали.

Д. В Тбилиси нас поместили в русском ТЮЗе. Мы там валялись на полу, у многих открылись все дистрофические болезни. Я сохранила ватное одеяло из дома, я вообще первый раз уехала из дома, и думала, если потеряю какие-то вещи, то не вернусь никогда. А тут одеяло, под которым укрывалось семь человек, мы лежали между улицей и туалетом, головой к туалету. И вдруг пришёл артист русского ТЮЗа, пришёл на работу, посмотреть, что в театре делается. Это был Евгений Алексеевич Лебедев. Он на нас наступил, нас разбудил. Когда он увидел эту картину, то пришёл в ужас, что блокадники так существуют, и он устроил скандал на самом высоком уровне. И нас тогда перевели в парк Орджоникидзе, где мы жили в ложах, за кулисами… А когда потом, в 49-м году, мы встретились с Е.А. в театре им. Ленинского комсомола, он мне говорит: «Где-то я видел Вас раньше». Я говорю: «Ну, где Вы могли меня видеть?» Потом смотрю — вроде я его тоже где-то видела. И мы долго-долго соображали, пока не вспомнили, как он на нас наступил, и как он нас вызволил — на каменном полу ведь мы лежали.

В. Помню, пришли к нам в Тбилиси с «Грузия-фильм» — нанимать нас, молоденьких, на съёмки картины «Неуловимый Ян» — в массовку, конечно. Одежды у нас не было, и все девицы, которые демонстрировали себя в качестве артисток, желающих сняться, выходили в одном и том же платье — бегали за кулисы, переодевались и выходили опять в том же платье. Нам сказали — что у вас, униформа такая? Нет, говорим, это платье такое… переодеваемое. Но сняться нам не пришлось, потому что нас погрузили в дачные вагоны, как сельдей в бочки, и повезли на Баку. Помню, я стояла в этом дачном вагоне у окна, сняла кофточку и по ходу поезда не окрестностями любовалась, а вытряхивала вшей из своей кофточки. Когда мы приехали в Баку, нас посадили на пароход, что самое страшное — опять как сельдей в бочке, и тут началась качка. Укачало многих, а тут ещё я заболела желудком, не могла стоять, только лежать. И тогда Дина Шварц, она была очень хорошенькая, познакомилась с каким-то молоденьким лейтенантом, девочки брали меня под руки, впереди — этот лейтенант, он вытаскивал пистолет, кричал: «Разойдись! Больную веду!» — и меня водружали в туалет. Таким же макаром меня под ручки вели обратно. Укачало всех так, что уже никто ничего не понимал — кто, чего, как, лежали в лёжку. В таком виде мы приплыли в Красноводск. Я лежала недалеко от капитанского мостика, и капитану кричали в рупор: «Почему не отшвартовываетесь?» — «Труп надо снести, — сказал капитан, — давайте носилки». Носилки дали, и общими усилиями «труп», то бишь меня, перенесли на землю Красноводска. Но в Красноводске мы побыли мало, нас опять погрузили в какие-то дачные, с узенькими полками, вагоны, и всю Среднюю Азию мы ехали в поезде, взяли маршрут на Томск. В пути было много интересных вещей. Например, Саша Левин, который недавно умер, он был потом директором музея в цирке, умел делать такие хитрые махинации, чтобы добыть еду — на всех, не на себя одного. Он долго торговался, сколько стоит дыня, тряс её, давил, мял, а когда поезд трогался, он с этой дыней убегал в вагон. И таким образом, как теперь говорят студенты, «на халяву», мы часто ели. Потому что местное население, надо сказать, плохо понимало, с кем оно имеет дело. Мы говорили — «Мы — из Ленинграда», но это как-то не особенно доходило до них.

И вот все прибыли в Томск. Здесь мы могли разместиться и начать занятия. Мы на столах спали, утром быстренько мылись и на этих же столах занимались. К нам даже стало приходить пополнение. На наш курс — тогда он назывался 2-й курс Серебрякова — пришёл человек невысокого роста, в ратиновом пальто, в шляпе, «весь из себя» и сказал, что он хочет поступить на актёрский факультет. Мужчин у нас было очень мало, его посмотрели — и взяли. Это был Аркаша Кацман.

Д. И как мы радовались появлению каждого нового талантливого человека. Появлению Нины Мамаевой.

В. Да, да, тоненькая, с косичками, это в Томске было…

Д. Пришла — и сыграла отрывок из «Дяди Вани» — Соню. Все были ошеломлены — девочка совсем, хрупкое существо, в ней столько было обаяния…

В. Наступил момент, когда мы сказали себе — надо зарабатывать, ребята. Мы пришли в райком комсомола и сказали, что можем обслуживать колхозы, можем поехать далеко. Стали показывать свои номера, а нам говорят — не годится, у вас же нет певцов. Тогда мы с Люсей Красиковой выступили с частушками, нам сказали — нет, не годится. Тогда вышел Юра Хочинский, у него сохранился от мирного времени костюм, Юра был такой импозантный и красивый, и когда он запел «Тёмную ночь», нам закричали — немедленно поезжайте! И поехали мы по реке Чулым. Две лодки у нас было. Первая лодка сразу стала течь. В первой лодке сидели Аркаша Кадман, Саша Штаден, оба были в трусиках, шляпах и шарфах. Я и Ира Сергеева сидели в купальниках и консервной банкой откачивали лодку, которая всё время наполнялась водой. Сзади, на прицепе, в лодке, которая была почти совсем погружена в воду — так много в ней было народу и наших вещей концертных — ехал на руле наш администратор, он всё время засыпал, мы кричали — «Не туда!» — и он просыпался. Кстати говоря, я буквально десять лет назад снималась у Трегубовича в картине о дальней сибирской деревне. Приехала — и говорю: «А какая это река?» — «Чулым». Батюшки, неужели это тот Чулым?! Он такой быстроходный, такой бурный… Как мы тогда?… Вот если бы мне сейчас сказали сесть в лодку, даже не дырявую, я бы отказалась. Но тогда нам всё было нипочём. Мы приезжали в колхоз, колхоз нам говорил — денег не даём, за еду. Утром нас кормили, мы играли, всех смешили, потом Юра пел «Тёмную ночь» — это был наш коронный номер, женщин, у которых были мужья на фронте, выносили замертво — так они ревели. Тогда добавили весёлые песни, чтобы как-то разрядить атмосферу. Юра был у нас гвоздь программы.

Тут многое можно было бы вспоминать, но я хочу сказать главное — во всей этой нашей жизни, во всём этом нашем путешествии мы удивительно, я бы даже сказала, с большой любовью относились друг к другу. Чего сейчас многим, по-моему, не хватает. Говорят о духовности, а добро тогда было в самой сути нашего существования.

Д. Но ведь было и предательство — самое страшное. Не могу забыть, как выдали Иру Шик — она училась на режиссёрском, осталась в Пятигорске, вернее, в Го-рячеводске. Она скрывалась у замечательной женщины, казачки Василисы, мы с Лидой до ухода тоже жили у неё. Мать Иры немцы расстреляли — как еврейку, а Ира достала какой-то армянский паспорт, сбрила свои вьющиеся волосы, и Василиса прятала её. И вот за несколько часов до вступления наших войск в город она пошла на базар и встретила там одну нашу бывшую студентку. …Через час в дом пришли немцы, и под тем самым деревом, где мы с Лидой ели тутовник, её и …

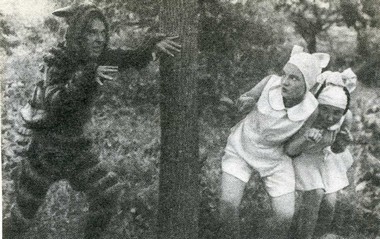

Шефский спектакль студентов Ленинградского театрального института. Северный Кавказ. 1942 г. Фото из архива Петербургской Академии театрального искусства

В. Всё равно — добро было главным. Мы всем делились. У кого-то что-то было, у кого-то ничего не было… Я помню, зимой в Новосибирске — туда мы переехали из Томска, там была Александринка, там был Вивьен Леонид Сергеевич, который стал вести наш курс, там была Ленинградская филармония — сплошное счастье — так вот там, в Новосибирске, выступая в клубе, я лишилась пальто. 40-градусный мороз, а у меня пальто спёрли. И тогда Дина Шварц — я всегда вспоминаю об этом с нежностью и любовью — у неё была шуба из суслика, она была фасона 905-го года, тётя в последний момент сунула ей эту шубу — и Дина её мне отдала. Я в этой шубе не знаю, как выглядела — то ли как священник, то ли как нэпманша. Я в ней гордо шествовала по улицам, пока мне горсовет не выдал полушубок из цигейки, что было вообще верхом радости и восторга. Я это рассказываю не для того, чтобы кого-то возвеличить, а просто не было жадности, не было злости, того, что сейчас есть у многих.

Д. Я о педагогах хочу вспомнить — вот уж от них-то сколько добра было. Педагоги были всё время с нами — кто на окопах, кто — в пути. Елена Львовна Финкельштейн — она к нам потом присоединилась. В Томске мы встретились с молодым Исааком Израилевичем Шнейдерманом — он начинал свою педагогическую деятельность…

Л. Лидия Аркадьевна Левбарг…

Д. Друскин Михаил Семёнович, музыковед. Роман Михайлович Самарин, блестящий литературовед. Бывало, света не было, а он всё равно читает свою лекцию по русской литературе. Академик Белецкий Александр Иванович, Иван Иванович Соллертинский…

Л. Об особой роли Николая Евгеньевича Серебрякова надо сказать. Н. Е. спас институт. Он был спасителем и организатором института.

Д. Причём интуиция у него была какая! Нам сказали — бежать на Прохладную, он сказал — нет, бежим на Нальчик. А немцы пошли как раз на Прохладную, они бы нас догнали.

Л. Мы бы навстречу вышли немцам, если бы пошли на Прохладную.

Д. Н. Е. свой паёк отдавал, я помню — «нестли» — такая мука была, из неё болтушки делали, ложку давали больным, так Н. Е. свою порцию отдал умирающему Серёже Анциферову. В Кабоне он меня просто спас, он всегда появлялся в ту минуту, когда нужна была помощь. Я потеряла перчатки и бросила чемоданы, у меня не было сил идти. Он взял чемоданы и понёс. Он сделал всё. Ведь мы ещё до конца войны вернулись в Ленинград. «На родную Моховую мы пришли издалека…» Огромная заслуга Н. Е., огромная. Он был нам родной отец. А первой жертвой войны стал Владимир Николаевич Соловьёв, замечательный режиссёр, тоже наш педагог. У него была великолепная библиотека, уникальная библиотека. Он жил на Загородном, когда он услышал бомбёжку, он побежал к себе домой и стал спасать эти книги, бегать от полки к полке, прикрывая собой. И умер.

А похороны Ивана Ивановича Соллертинского, эти похороны зимой, когда весь Новосибирск прощался с ним. Был там замечательный секретарь обкома — Кулагин, я запомнила его фамилию, он приказал, чтобы все репродукторы провожали Ивана Ивановича в последний путь. Мравинский играл на похоронах 6-ю симфонию Чайковского — и плакал.

Концерт после смерти Соллертинского открывал Ю. Вайнкоп, и когда он начал говорить, прилетела птичка и села на дирижёрский пульт. В зале что-то страшное было, у Вайнкопа дрожали руки, он с трудом говорил, но всё-таки говорил. И когда он закончил, птичка улетела — это душа Соллертинского прилетала, весь Новосибирск об этом говорил. Что это было, как птичка попала в закрытое помещение и как она села на пульт? — я сама это видела.

В. Да, много было за эти годы — и трагического, и смешного, рядом всё время сопутствовали молодость и юмор, и это как-то помогало выжить, и дойти, и дело своё делать. Помню, когда институт возвратился домой, мы сдавали наш дипломный спектакль «Грозу» в Кронштадте — и как приняли её моряки — совсем не так, как надо! Ведь Катерина у них была — ну, самая большая негодница. Они сердились — как она могла изменить мужу, когда муж уехал? Мы оправдывались — ведь не на фронт уехал, он уехал погулять, а они — всё равно, нельзя всё это, невозможно! И кричали — «Да кто она така? Да что она така?» Очень смешно было. Мы не могли понять — почему такие акценты?

Л. Во время войны это было. Особая психология.

Д. Я про Лиду хочу рассказать. Она сейчас всё больше молчит и только подаёт реплики… уточняющие. А ведь она была избрана нами секретарём комсомольской организации, и весь путь наш была настоящим вожаком и верным товарищем. С её неуёмной энергией она доставала на весь институт продукты, в поездах, на каких-то станциях, на себе волокла ящики. И вдруг — брюшной тиф, эпидемия брюшного тифа, несколько человек сняли с поезда. И вдруг — у Лиды Григорьевой температура больше сорока, она вся горит. Тиф?! Значит, что же, её тоже снимать с поезда? Нет! Я её запихала под нижнюю полку, заставила чемоданами, чтоб её никто не нашёл. Это можно было только тогда на это решиться, она умереть могла, чёрт знает, что могло быть. Она выжила, под этой полкой, её не сняли — брюшного тифа не было.

В. А Дина была лидер театроведения, и Елена Львовна читала её работы на всех курсах, и мы с благоговением относились — вот это Дина Шварц, Дина Шварц…

Первый выпуск театроведческого факультета. 1946 г. Нижний ряд (педагоги): Лидия Абрамовна Гутенберг, Сергей Сергеевчи Данилов, Мариан Григорьевна Португалова, Елена Львовна Финкельштейн, Лидия Аркадьевна Левбарг, Николай Евгеньевич Серебряков, Вера Александровна Цинкович (выпускница). Верхний ряд (выпускники): Ксения Борисовна Семенова, Дина Морисовна Шварц, Софья Даниловна Герцфельд, Кира Алексеевна Заремба, Ксения Федоровна Крырлова, Александр Захарович Левин, Ольга Николаевна Персидская. Фото из архива Петербурсгкой Академии театрального искусства

Д. Я весь год писала курсовую работу. Тема была: «Эрнст-Теодор-Амадей Гофман». И Елена Львовна находила в себе силы читать это на кафедре, на курсах. Я заболела после этого.

В. Кто-то из журналистов задал мне вопрос: «Какой был самый счастливый период вашей жизни?» Стыдно сказать, но этот период был именно тогда, именно в войну.

Л. Я не согласна.

Д. Я тоже не согласна. Потому что умирали дорогие нам люди.

В. Да, счастливый, потому что…

Л. В одном смысле — да: в человеческих отношениях.

В. Вот те человеческие отношения, которые существовали у нас, я уже этих отношений не видела никогда, вот из-за этого я говорю. Это был расцвет духовности. Самое главное в людях — это общение, чтобы не забывать друг друга. Мы ударяемся во что-то своё, и я тоже, я себя не оправдываю. А тогда этого не было.

Записала Татьяна Анатольевна Марченко (Таня), блокадница и студентка-театроведка с 44 года (Новосибирск), ныне профессор того же института.

ПОСЛЕСЛОВИЕ ОТ РЕДАКЦИИ

Когда этот материал был готов к печати, в журнал пришла уникальная рукопись книги актрисы и театроведа Анны Хаславской: «Уходили, уходили, говорили: ну, пока …» Жизнь института в блокаду, эвакуация и имена, имена, имена… Уже знакомые: Ира Шик, Серёжа Анциферов, и новые… Трагическая история любви Нины Мамаевой и Кости Фохта. Публикацию избранных глав книги мы намерены начать в ближайших номерах журнала.

Читала, сердце ныло…

Я ведь дочка Саши Левина, которого упоминают эти чудесные женщины.

Самое прекрасное, что все они и после войны остались верными и любящими, умеющими дружить, людьми.

Я росла среди них. Когда-то они были для меня тетя Валя, тетя Дина, а Нина Мамаева была тетя Тезка. Наблюдала, – какие они все верные и добрые. И папа, и они все привили мне любовь к театру.