Ирина Дорофеева. Адольф Яковлевич, я невольно, благодаря нашей прессе, оказалась в курсе определённых сложностей во время Ваших репетиций «Вишнёвого сада» в БДТ и поэтому ждала спектакль со страхом. Но каково же было моё удивление, когда на рядовом утреннем спектакле я не только оказалась захваченной им сама, но наблюдала замечательную реакцию зала, которую не подстроишь, не запланируешь. Я видела актёров, которые, мне показалось, даже несколько удивлённо выходили на вызовы, словно не веря в успех.

Работа над спектаклем шла трудно. Мне кажется, Вы впервые оказались в столь сложных условиях. Не могли бы Вы рассказать о своих ощущениях в работе над «Вишнёвым садом»?

Адольф Шапиро. Говорить об этом тоже трудно. Вы, наверное, правильное слово произнесли: «впервые». Я, действительно, впервые столкнулся с целым рядом обстоятельств и с незнакомой для меня театральной ситуацией. Однако всё, что не получилось в «Вишнёвом саде», не склонен перекладывать на других — значит, я ошибся, я что-то не понял, недооценил. Со своей режиссёрской юности я привык именно так оценивать события. Ведь очень легко всё переложить на других и тем самым освободить себя.

И. Д. Мне почему-то кажется, что «Вишнёвый сад» в БДТ — спектакль об изгнании из Дома — стал для Вас исповедническим, хотя, возможно, начиная работу. Вы не думали об этом.

А. Ш. Да, это был первый спектакль после закрытия моего театра (А. Я. Шапиро 20 лет руководил Молодёжным театром в Риге — И .Д.) Я поставил около 70 спектаклей и лишь 7 или 8 — вне его: во МХАТе, в Вахтанговском театре, за рубежом. Но никогда не было так сложно. Моя ошибка в том, что я не понял ситуации, недооценил её. Я на какое-то время забыл, что театры друг от друг отличаются, и актёры — тоже. Знаете, существует расхожая фраза, что во всём мире актёры похожи друг на друга, и театры — похожи. Это неправда. Потому что — в чём-то, может быть, и похожи, а во многом — различны, принципиально различны. И особенно это касается, как я теперь понимаю, театра со своим сложившимся лицом, театра, в котором была волевая режиссура — замечательная режиссура, но несколько иного толка, чем моя. Я недооценил особенности иного репетиционного стиля, привычного для этого театра.

И. Д. Мне казалось, что Ваш излюбленный репетиционный метод свободных актёрских импровизаций, свободных проб мог придти в определённое противоречие с привычками работы труппы, взращённой в системе режиссёрского авторитаризма?

А. Ш. Да, конечно… Один из знаменитых актёров, участвующих в спектакле, спросил: «Вот тут стоит скамейка — мне садиться на неё или стоять?..» Я очень удивился, потому что в моём театре на первой репетиции, когда актёры только вышли на сцену, такой вопрос был просто немыслим. Я спросил актёра-мастера: «А как Вам хочется?» Он говорит: «Я хочу сесть!» — «Пожалуйста, садитесь!» Он посмотрел на меня, ясно выразив взглядом: «Что же Вы за режиссёр, если не говорите точно? Где же тут рисунок?» А другой актёр на протяжении репетиций мне несколько раз говорил: «Так Вь: командуйте! Командуйте!» Мне так, про себя, и хотелось ему сказать: «Кругом!»

Здесь есть ещё такая, достаточно сложная вещь. Я ведь тоже, как режиссёр, в каком-то смысле достаточно авторитарен. И у моего театра тоже был некий стиль, метод работы. Интересно, что в БДТ при Георгии Александровиче никогда не работали другие режиссёры, кроме Эрвина Аксера, может быть, ещё кто-то. У меня, как у руководителя театра, была другая позиция. Я сознательно, для того, чтобы актёры были гибки и пластичны, время от времени приглашал в свой театр режиссёров, не похожих на меня, по-другому работающих (М. Левитина, А. Васильева, Г. Яновскую, Ю. Огнянову из Болгарии). Для актёров, которые привыкли работать с одним режиссёром — конечно, трагедия, когда этот режиссёр уходит. У них остаётся только одна точка отсчёта. Иногда это даже на уровне инстинктов — и стиль подхода к пьесе, и стиль репетиций. Актёры сталкиваются с новым режиссёром и, не встречая того же… Они ведь ждут того же — в той или иной степени ждут того, что было, и что было хорошо, что ими принято на всю жизнь, как модель театральной репетиции. И когда они этого не находят, когда от них требуют (или ждут) чего-то другого, у них рождается даже некоторая агрессивность по отношению к режиссёру — у одних внутренне, у других внешне выраженная… Я могу ответственно сказать, что я был внимателен к актёрам, но актёры не всегда были внимательны ко мне. И это не вина их, но беда, как мне кажется. Подобное встречается сейчас во многих театрах. Я бы сложность этой ситуации не хотел свести к каким-то мелким проблемам. Всегда конфликтна ситуация прихода режиссёра со стороны в другой организм.

И. Д. Проблема «чужака» в стабильном коллективе с безукоризненной репутацией.

А. Ш. И здесь надо максимально прислушаться друг к другу, попытаться понять.

В последнее время я очень часто думаю о том, что актёр, осознающий себя мастером, перестаёт быть художником. Вот на пути к мастерству все его успехи и возникают. Но если он считает: «Я — мастер. Это мне сделать — дело плёвое. Объясните мне, что нужно сделать, и я это сделаю!» Мастерство имеет свою обратную сторону. Мы становимся его рабами, становимся глухими. Я иногда думаю: «Боже, спаси меня от ощущения быть мастером!» Потому что когда возникает это ощущение, когда ты свято веришь, что путь твоего мастерства — это единственный путь, ты перестаёшь замечать жизнь.

Понимаете, нельзя идти от профессии, надо идти от боли, а мастера очень часто идут от профессии. Тут-то и начинают происходить всякие сложности.

Но, конечно, были и другие вещи, которые отразились на спектакле. Кто-то из режиссёров сказал, что на репетицию нужно идти как на бой, чтобы выжать из актёров то, что ты хочешь. А я приехал какой-то благостно-спокойный. Я почему-то решил, что все надут, все хотят репетировать — я приехал как будто бы в свой театр, в свою семью. Семья оказалась другой. Я слишком поздно это понял. Хотя бы потому, что в течение двух месяцев не удавалось собрать всех актёров. Потому что — вроде хотят репетировать, а уезжают на съёмки, ещё куда-то. Сначала я это воспринимал как какие-то недоразумения.

Видимо, я сам был в таком состоянии, что не очень трезво проанализировал, что меня ждёт… «Вишнёвый сад» вышел вопреки логике. По всему стечению обстоятельств он вообще не должен был выйти!

И. Д. Я случайно слышала, что на первой репетиции Вы сказали, что «не знаете как ставить «Вишнёвый сад» — чем, наверное, себя обезоружили в определённой степени. Не считаете ли Вы теперь, что это был тактический просчёт? Поступили бы Вы так же и в другой раз?

А. Ш. Нет, я бы в другой раз просто не встречался с целым рядом актёров, с которыми я репетировал. Я бы постарался подыскать актёров, которые понимали это. Дело в том — я часто об этом говорю — я вообще стараюсь ставить пьесы, которые «не понимаю», не знаю, как поставить.

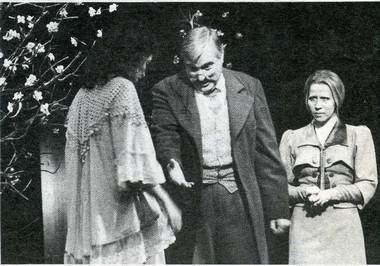

И. Д. Но «Вишнёвый сад» Вы ведь уже ставили. Был известен и получил высокую оценку критики Ваш спектакль в Таллинне 1971 года, поставленный с ведущими актёрами эстонской сцены Линдой Руммо — Раневской, Антсом Эскола —Гаевым, Микком Микшером — Лопахиным.

А. Ш. Я ставил пьесу и на испанском языке в Латинской Америке в 80-е годы.

Когда я знаю, как поставить пьесу, мне неинтересно над ней работать. Тогда моя работа — коммерческая, тогда я должен делать только упаковку к товару, который я знаю. Зачем же нужен тогда анализ?

Пьеса предстала в новом виде сейчас, в 90-е годы. Она приобрела новое звучание, и тогда я говорю, что я «не знаю»… А то, что называется «развести актёров» — я могу это за две недели сделать. Кстати, я в первый раз за многие годы услышал этот репетиционный термин в БДТ. Мои актёры его не знали.

В начале работы в БДТ у меня, конечно, было предощущение, какой это должен быть спектакль. А насчёт «знания»… Извините за банальность, но, пользуясь словами популярного сегодня поэта, — «поэзия вся — езда в незнаемое». Когда я иду по грибы, я знаю примерно, в какую сторону мне надо идти, но как было бы скучно, если бы я знал, что мне нужно выйти из электрички, пойти туда-то и сорвать гриб. Тогда уж я — какой-то заготовитель, что ли. Вся поэзия работы теряется. Именно из незнания возникает желание постичь и ответить на первые вопросы, которые время ставит перед пьесой, передо мной, перед актёрами. Это — святое незнание.

И. Д. Адольф Яковлевич, а чем Вы руководствовались при выборе актёров для «Вишнёвого сада»? Интуицией? Или Вы были знакомы с их творчеством?

А. Ш. Меня подвела интуиция. Я ошибся в выборе исполнительницы главной роли. Но я ошибся не в актрисе — я ошибся в человеке. Светлана Крючкова — актриса талантливая, я видел её работы в кино. Меня взволновал, увлек замысел назначить её на роль Раневской. Как-то в последнее время Раневскую играли и наркоманкой, и распутной женщиной, и алкоголичкой… Я хотел, чтобы это была русская помещица, непутёвая, приехавшая в Париж. При всей её непутёвости — и именно потому — вокруг неё — «и старый патер, и какие-то французы». Она всех кормит, она представляет для всех интерес своей экстравагантностью, своим не-французистым обликом — то есть у меня возник замысел. Тем более, что меня увлекало комедийное дарование Крючковой. Но, в общем-то, теперь мне совершенно ясно, что я ошибся — повторяю, не в актёрских способностях, но в способности к Чехову. Я убеждён, что не каждый актёр может его играть. Наверное, есть тип чеховского актёра. Здесь нужна поэзия, нужно внутреннее ощущение поэтичности жизни.

Первый месяц-полтора я репетировал в достаточно оптимистическом ощущении. Мне казалось, что будет интересно. Но потом… потом актриса вступила в борьбу. Не знаю, с кем. Я так и не понял. С театром? Отчего вступать в борьбу с театром, если он даёт ей роль Раневской? Со мной? Ну, наверное, и со мной, и с другими, с каким-то общественным мнением… Мне не хотелось бы сегодня об этом говорить… Тогда уже работа над ролью подчинена какой-то борьбе. Я, конечно, допустил большую ошибку, что не прекратил работу, когда прочитал странное письмо с вызывающим названием «Я буду играть Раневскую». Мне нужно было в ту же минуту понять, что эта актриса не сыграет Раневскую — понять и сделать соответствующие выводы. А я, видя, я бы сказал, героические попытки Лаврова поддержать театр — я решил помочь. Решил пройти мимо этого письма и выпустить спектакль. А в театре… не надо помогать. Только бескомпромиссность в вопросах искусства — она и есть самая большая помощь и театру, и руководителю. Потому что всё сказывается на конечном результате. Этот вывод я для себя сделал.

И. Д. А теперь мне хочется выступить в роли Весптика и сообщить Вам, что я была свидетелем настоящего, нарастающего успеха спектакля. Есть какая-то закономерность в том, что Чехов редко «поспевает» к премьере. Я хотела рассказать Вам о том, что Крючкова, на мой взгляд, играет сейчас интересно. Меня поразил и облик этой женщины — да, именно «русской помещицы»… Поразила тема какой-то неожиданной трезвости Раневской. Она ведь появляется не так, как нередко выходит героиня — не приникает к косякам, не обцеловывает мебель… Суховато констатирует — там было то-то и то-то… Жестковатая женщина, которая, однако, как её ни била жизнь, остаётся, я бы сказала, человеком строгого нравственного выбора. И в Париж её увлёк когда-то не заманчивый блеск другой жизни — повторяю, это был выбор.

А. Ш. Ну, конечно. Это ведь, знаете, как наша эмиграция, недаром же спектакль ставится в 90-е годы. Она уезжала не к чему-то, а от чего-то. То есть, Раневская уезжала не ради Парижа, она бежала потому, что тут больше не могла быть, поняла это ясно.

И. Д. И ещё была любовь… Но Крючкова-Раневская органично переходит от страсти к самопожертвованию, спешит сейчас не к радости, но к горькому финалу. Когда эта Раневская говорит, что готова быть сиделкой, для неё это — не просто поза.

А. Ш. Да, это всё входило в замысел. Но было бы всё хорошо, если бы всё игралось на большей переливчатости и противоречивости чувств, чтобы не было прямолинейности.

И. Д. Теперь исполнительница бывает артистична и легка в роли, её Раневская умеет наслаждаться мигом бытия, воспринимая его как подарок. В поглощённости Раневской каждой новой ситуацией, может быть, и заключена её тайна.

А. Ш. Во всяком случае, это назначение не случайно. Не случайно. А к вашему вопросу о принципах назначения актёров на роль… Оно чаще всего построено в той же степени на расчёте, как и на интуиции, на предчувствии, какой должен быть спектакль, какая мелодия должна в нём сегодня звучать.

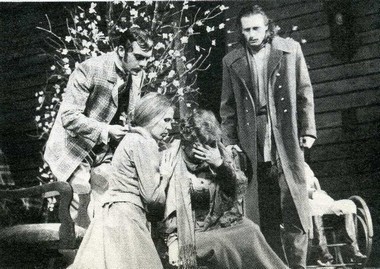

И. Д. Сегодня в Вашем «Вишнёвом саде» нет привычной для Чехова «атмосферы», нет Дома — как спасения от всего, что вокруг. Но у Вас ведь и внутри появляются обугленные (или — с облетевшим цветом?) деревья, то есть этот дом и изнутри разорван. Отсутствует та «гобщность судьбы», которой когда-то прославились чеховские спектакли Художественного театра. Не следствие ли это болезненного состояния нашего общества — актёры играют словно независимо друг от друга. Мне кажется, что этот спектакль — индивидуальных воль, индивидуальных решений. Здесь свой выбор делает каждый.

А. Ш. Совершенно верно. Я хотел делать спектакль о потерях. И о том, как нужно встречать потери. Каждый их встречает по-своему. Это было очень тесно связано с тем, что «Вишнёвый сад» я ставил сразу после того, как потерял свой театр… Конечно, в БДТ работают большие мастера. Но, в силу не зависящих от меня причин, я и актёры оказались в разных жизненных ситуациях, с разным ощущением потерь. Я приехал с реальным её ощущением, а мне кажется, время потерь по-настоящему ещё не коснулось жизни актёров БДТ. То есть, может быть, коснулось — как всех нас в жизни, но вот в таком реальном, истинном смысле — для них всё идёт пока по накату: публики много, театр процветает, ездят за границу, выпускают спектакли (иногда хорошие, иногда средние) — то есть жизнь идёт нормально… А у меня — ненормально, понимаете? Мне хотелось ставить об этом времени, времени поражений и потерь. О смене эпох. И о том, как люди должны встречать потери. Я спектакль делал, я бы сказал, со спокойным отчаянием. Но этой эмоции было недостаточно для актёров, которые со мной работали. Они хотели получить от меня какую-то иную эмоциональность — может быть, и для каких-то зрителей спектакль недостаточно эмоционален. Но для меня это — очень эмоционально. Спокойное отчаяние — самое сильное чувство, которое может быть.

Я уже говорил, что ставил «Вишнёвый сад» и раньше, но спектакль в БДТ — совершенно другой. Другой по ритмам — я хотел, чтобы он был внешне спокойный, замедленный, не столь рефлексирующий, пульсирующий. Чтобы он был реальный. Такой спокойно-страшный в своей реальности.

И. Д. Так это и звучит. Звучит в финале, в мизансцене очень, казалось бы, простой, когда стоят у авансцены Раневская и Гаев, уже и «многоуважаемый шкаф» куда-то понесли — никогда ведь мебель не разбирали на глазах, а здесь катастрофа зримо проникает внутрь дома, — и она каким-то материнским жестом поправляет ему галстук… Этот жест — как призыв к твёрдости, к выправке духа. И уходят вдвоём — как капитаны, покидая корабль последними. Звучат убыстряющиеся шаги в гулкой пустоте…

А. Ш. Я хотел, чтобы был спектакль сдержанных выразительных средств. Иногда в нём пробивается «вообще театральность», что, на мой взгляд, разрушает спектакль. К сожалению, я не могу жить с ним рядом…

И. Д. И я хотела спросить — Вы не собираетесь его пересматривать, переделывать?

А. Ш. Вы знаете, я не могу. Он для меня очень болезненный. Если бы мне даже и была предоставлена эта возможность, то, наверное, сейчас уже не смог. Потому что всё-таки я считаю, что не сделал того, что хотел.

Я бы завтра начал репетировать «Вишнёвый сад». Но другой спектакль. В другом театре. Просто для этого нужна новая компания. И я новый. Я очень хочу ещё раз поставить пьесу. Вижу спектакль и знаю, как это сделать. Знаю и — «не знаю». Чувствую. Предчувствую и, может быть, я даже это сделаю.

И. Д. Адольф Яковлевич, расскажите о работе с Эдуардом Кочергиньт. Кто придумал этот странный дом или — вдруг кажется — домовина, или — корабль, образ человеческого бытия-странствия?

А. Ш. Как-то всегда вместе придумывается — что-то художник, что-то — ты. Но ведь тут — тоже… Мне понравилась декорация, мне понравился её смысл. И я был удивлён, когда актёры, принимая макет, как-то… как-то не так к этому отнеслись. Но потом, когда я прочитал опубликованные в «Театре» стенограммы о приёме декорации к «Дяде Ване», да и про «Историю лошади» рассказывали — я понял, что ничего удивительного нет, что это — как бы традиция…

И. Д. Интересно, что в «Вишнёвом саде» создаётся объём при отсутствии дальних комнат… Герои, зигзагообразно пересекая сцену, ходят по дому, и пространство словно множится, увеличивается на глазах.

А. Ш. И вообще сама идея сросшегося дома-сада мне кажется очень плодотворной. Я не удовлетворён только светом. Вот в те пиши, которые вверху, должен был идти очень интенсивный, сильный свет, но, к сожалению, вдруг оказалось, что это проблема. Время быстро меняется. Сейчас техническое, световое оформление БДТ значительно уступает лучшим образцам, хотя 15-20 лет назад оно было на самом высоком уровне. Но вообще работать с Кочергиным мне было интересно. Я всегда очень уважаю художников — в своем театре у актёров культивировал связь с художником во время работы. Здесь — иначе. Как сказал кто-то из актёров: «В конце концов, мне всё равно, что там нагромождено. Я — играю!»

Я только не хотел бы, чтобы читатель думал, что у меня существует какая-то обида — нет, всё это значительно сложнее. Ведь были и замечательные минуты, меня замечательно встретили. Я не говорю о моём старом друге Темуре Чхеидзе, которого я очень ценю и люблю как режиссёра и как человека. Если действительно есть у меня друзья, то один из немногих — это он. Я встретил целый ряд актёров, с которыми мне было очень легко работать. И понимание было. Я боюсь кого-то не назвать, но тут и Толубеев — Лопахин, и Лаврова — Аня, и Венгалите — Варя. Думаю, в труппе БДТ есть ещё много способных и талантливых людей.

Но для меня совершенным открытием стала личность Кирилла Юрьевича Лаврова. Я думаю, что он один из немногих людей, которые остро чувствуют положение дел в театре. Мне очень понравились интеллигентность, отсутствие чиновнического тона, элегантность, с которыми он руководит Большим драматическим театром. И он не просто чувствует положение дел, но и предпринимает конкретные шаги: даже и моё приглашение — свидетельство тому, что он ищет какие-то возможности дальнейшего пути театра. Но это сложно. Тут много «поправочных коэффициентов» идёт на обстоятельства, на корни, которые в театре есть. Мне кажется, что в ситуации с БДТ сегодня заложена некая драма. Театр хочет сохранить то, что было, и темперамент актёров направлен на сохранение. А темперамент должен быть направлен на создание совершенно нового. Театр живёт поисками новизны. Опыт многих замечательных театров показал, что законсервировать ничего нельзя. В лучшем случае можно законсервировать форму. Но дух не поддаётся консервации.

Ситуация не так уж оригинальна. Это происходило со многими театрами, которые переживали пик. Ужас заключается в том, что в театре ничего нельзя продолжать. В театре можно только начинать — с нуля. Вообще, само слово «традиция» — «традиция нашего театра» — это…

И. Д. Опасное слово?

А. Ш. Эфемерное. Иногда служащее прикрытием… Уж больно подозрительно, что его часто используют демагоги. Как можно? Ведь традиции рождались благодаря личности другого человека — выдающегося режиссёра Георгия Александровича Товстоногова. Они рождались из сложного сплава его характера, привычек, художественных взглядов, политических, из самого стиля его жизна

Рождалось искусство, актёры были ему созвучны, они как бы выражали его личность. Но вот приходит другая личность — т, п… Другая личность. Как она может эти традиции продолжать? Как? Подражать? Это будет неорганично, да? И не будет такого результата. Как быть? Непонятно. Загадка. А вывод напрашивается самый жестокий: начинать сначала. Но попробуйте начать сначала… В этом драматизм жизни вообще, не только театра.

Я поделился с Вами теми ощущениями, которые у меня возникли. В целом — это был трудный период. Тут две судьбы — судьба театра и моя судьба — они разные, понимаете? И творческий метод, и даже вот эти «ползучие» мизансцены… Ведь у Георгия Александровича мизансцены всегда были очень яркие, точные, определённые. А я стремился к расплывчатому рисунку. Естественно, я не могу ни в чём обвинять актёров, если они 30 лет воспитывали свой вкус на другом характере ми-зансценирования, на другом стиле репетиций…

Для меня эта работа была полезна. Может быть, даже хорошо, что после закрытия моего театра я сразу попал в такую непривычную для меня обстановку.

И. Д. Вы смогли сразу оценить жёсткость жизни…

А. Ш. То, что это — такой известный театр, может быть, поучительнее для того, чтобы я понял, как дальше быть. Я, конечно, желаю БДТ, чтобы произошло его возрождение, и сам надеюсь, что всё-таки не пропаду.

И. Д. Адольф Яковлевич, мы сидим сегодня в Москве, в Вахтанговском театре…

А. Ш. Сейчас я репетирую с Юлией Константиновной Борисовой и Василием Лановым «Милого лжеца» Джона Килти и чувствую себя великолепно, в отличие от БДТ. Как ни странно.

И. Д. Это заметно по ситуации в театре, каким-то неуловимым вещам, по тому, как с Вами разговаривают актёры, и как Вы с ними разговариваете…

А. Ш. Да, я превосходно себя чувствую… Юлия Константиновна замечательная актриса, я уже ставил «Кабанчика» Виктора Розова с её участием. Я репетирую с ней, как у себя в театре. И прекрасная пьеса. Она сейчас — как цветок в тундре на фоне нашей жизни и проблем. А в январе начну очень неожиданную работу. Олег Табаков предложил мне поставить спектакль «Последние» Горького на базе его студии. Он сам будет играть Коломийцева, роль Софьи — Ольга Яковлева. Мария Владимировна Миронова сыграет старуху Федосью. Для меня это — очень интересное дело. Таков мой нынешний сезон. Летом я буду снова преподавать в Соединённых Штатах — режиссуру…

И. Д. Вы говорите «снова»?

А. Ш. Минувшим летом я полтора месяца был в Америке, где вёл режиссёрский класс, но это были не режиссёры-студенты, а американские педагоги театральных школ, режиссёры, которые уже поставили спектакли, и актёры, которые хотят заниматься режиссурой. Там было очень хорошо и весело.

И. Д. В каком городе?

А. Ш. В Бостоне. Там была создана Летняя школа Станиславского — так она называется. Олег Табаков вёл актёрский класс, я — режиссёрский. Это же повторится следующим летом. Есть проект более углублённой программы с планами показа спектаклей и в Москве, и в городах Америки. Вот три дела, которые я знаю. А дальше? Смогу ли я найти своё место в современном театре, если не создам новый театр, потеряв Рижский Молодёжный? Смогу ли я выразить себя в той же степени, в какой мне это удавалось у себя? Думаю, в течение сезона решу главный вопрос: в каком качестве я буду в театре? Или начну делать что-то своё, или буду ставить в разных театрах — не знаю…

Комментарии (0)