В романе В. Набокова «Подвиг» герой, помню, читает некролог о знакомом человеке и думает: как мало, в сущности, значат дела, их перечисление — и как много теряет Жизнь, когда из неё уходит человек с неповторимой манерой ходить, смотреть, общаться…

Я никогда не училась у Кацмана, не имела никакого отношения к факультету драматического искусства, но с Аркадием Иосифовичем мы так или иначе сталкивались.

Без А. И. Кацмана трудно представить ЛГИТМиК, Моховую, театральный Ленинград, нашу театральную педагогику. Он любил людей, любил молодёжь, студентов, поток жизни. Может быть, поэтому часто стоял после занятий у дверей института, горячо, экзальтированно, озабоченно обсуждая то с одним, то с другим беды и радости театрального дела. Кипятился, негодовал, доказывал, восторгался.

Когда я начала заниматься театральной критикой, он, как человек необычайно азартный и интересовавшийся всем, что происходит в институте, стал и меня ловить за рукав и спрашивать, что мне понравилось или не понравилось. Общение наше протекало в основном на Моховой, в подворотнях, в институтских коридорах.

— Простите, вы кто? Что вы здесь делаете? — обычно останавливал он знакомого. И приходилось подхватывать игру, придумывая, кто на сей раз и почему оказался здесь: в институте ли, в СТД, в театре… Театральных педагогов не знает зритель. «Простите, вы кто?» — могли бы спросить у А. И. Кацмана. Он гордился своими учениками, желая им одного — трудной счастливой жизни в театре. Когда Учебный театр прощался с ним, его последний курс, курс «кацманят», как принято было называть их в институте, оплакав Учителя, поднял вверх колокол, звон которого собирал на уроки кацмановских студентов, — и проводил этим звоном в последний путь человека, который не давал покоя ни себе, ни другим.

С уходом Аркадия Иосифовича институт лишился какой-то исторической памяти, которая была здесь, пока был жив Кацман.

Несколько лет назад мне пришлось заниматься разборкой архива института, и тогда мы очень много общались. Он оказался почти единственным хранителем уникальных знаний, воспоминаний и ощущений того, чем был институт когда-то. Может быть, поэтому он был так требователен к нынешним студентам, так сокрушался по поводу того, что институт рушится, институт уже не тот, нет той интеллигентности, нет той атмосферы. Пока в институте был Аркадий Иосифович Кацман, у всех, кто жил на Моховой, была надежда на праздник, на триумф, на неожиданность. Потому что каждый раз спектакли, к которым причастен был Кацман, становились театральным событием. Не знаю, когда ещё на Моховой появится милиция, которая не будет пускать в Учебный театр. А это было… Когда вышла «Зримая песня» (это я знаю по рассказам), «Братья и сёстры», «Ах, эти звёзды!», «Братья Карамазовы».

Трудно сказать, какой ещё педагог и какой курс может подарить институту ожидание того, что совершится чудо: будет такой замечательный момент, когда выйдут на сцену мальчики и девочки в чёрных одеждах, а мы будем знать, что вышло будущее театра. Но я думаю, что значение Кацмана не должно быть сужено рамками института. С уверенностью могу сказать: не было бы сейчас в Ленинграде всемирно известного Малого драматического театра, если бы не было А. И. Кацмана.

Именно Кацман позвал в середине семидесятых преподавать на свой курс Л. А. Додина. Им вместе принадлежат два замечательных выпуска, которые получили имена по названиям своих дипломных спектаклей: курс «Братьев и сестёр» и курс «Звёзд». И лучшие актёры Малого драматического театра, составляющие сейчас гордость отечественного театра — ученики Кацмана, «кацманята», как их любовно называли в институте.

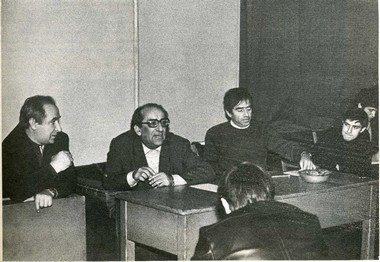

Е. Лебедев, Г. Товстоногов и А. Кацман в учебной аудитории. Фото из архива Петербургской Академии театрального искусства

Последние годы происходит страшная несправедливость: курсы Кацмана, педагогом на которых был Додин, из уважения к Додину стали называть «курсы Кацмана и Додина». Но теперь в прессе я читаю: «Курсы Додина», Додин поставил «Братьев и сестёр». Это не так! Кацман и Додин были тем уникальным сочетанием педагогических возможностей, которое и давало совершенно потрясающий педагогический результат.

Кацман был человеком художественным и, как всякий художественный образ, обладал массой каких-то любопытных, противоречивых, жутких, смешных черт. И в институте к нему относились, как к чему-то художественному: его обсуждали, как художественное произведение, им возмущались и восторгались, как художественным произведением. Его до самого конца звали Аркадием. Аркадий — это тоже образ, есть педагог А. И. Кацман, а есть образ «Аркадий». Я не знаю, кто ещё в институте вызывал такое бурление эмоций.

С уходом Аркадия Иосифовича институт потерял грань художественности. Кацман был живым свидетельством того, что мы — вуз художественный, не технологический, не политехнический, мы растим художников.

В его рассуждениях о миссии театра было что-то страшно наивное, детское и замечательное.

Ушёл Кацман, Моховая опустела, дом опустел, наш институт потерял «домового»… Я не знаю, какие бывают «домовые», но говорят, это что-то энергетическое. Институт не видел Кацмана мёртвым. Закрытый гроб, фотография живого Аркадия Иосифовича. Думаю, что он был бы рад тому, что остался в памяти живым. А энергия не исчезает. И если хотя бы малая часть энергетической сущности Аркадия Иосифовича будет где-то проявляться, выскакивать из каких-то углов, если институт будет помнить Кацмана, то, может быть, ещё какое-то время он не утратит своей художественности, не станет Империей ремесла.

Комментарии (0)