-

В 2019 году исполняется 240 лет РГИСИ (дата, впрочем, сомнительная и недоказанная: нет связи между драматическим классом, который набрал Иван Афанасьевич Дмитревский в рамках «Танцовальной Ея Императорского Величества школы» — и Школой актерского мастерства (ШАМ) Леонида Вивьена, от слияния которой с КУРМАСЦЕПом Всеволода Мейерхольда в 1922 году получился Институт сценических искусств, ИСИ... Но вот что точно — в октябре этого года исполнится 80 лет театроведческому факультету. И тут без дураков. Самая старая театроведческая школа, идущая от 1912 года и графа Валентина Зубова, оформилась в факультет в 1939 году. Был набран первый курс студентов, и 1 октября начались занятия.

Эту школу олицетворяют многие ее создатели и продолжатели. Когда-то, начиная журнал, мы почти сразу организовали рубрику «Учителя». Частично из нее, частично из новых текстов пять лет назад была собрана и издана книга «Учителя» (составители Марина Дмитревская и Евгения Тропп), история факультета в лицах преподавателей и учеников (каждое эссе написано учеником об учителе). Герои книги — представители старших поколений педагогов нашего театроведческого (и портреты в ней расположены по хронологии их появления на факультете). Кому-то знаком этот том, кому-то — нет. И мы решили в течение предъюбилейных месяцев выводить в широкий читательский мир лица и творческие биографии знаковых педагогов театроведческого факультета. Вот так — серией, каждую неделю. Чтобы помнили.

-

О программе I фестиваля-кочевника «Русская сказка в в Центре им. Вс. Мейерхольда

Когда идешь на фестиваль с названием «Русская сказка», ожидаешь всякого: и новых сюжетов, и с детства известных героев, и исконно русского мата, да мало ли чего еще. Но вот на что точно не рассчитываешь, так это на то, что окажешься будто в мирах сериала «Твин Пикс» Дэвида Линча. Удивившись такой смеси, мы попытались представить, что исследовать возможности этого фестиваля будет главный герой линчевской эпопеи, агент Дэйл Купер. Так, прямиком из Черного вигвама нам попало в руки несколько диктофонных кассет с размышлениями этого персонажа.

-

12–14 июля в ЦИМе проходил фестиваль-кочевник «Русская сказка», созданный авторским театром «Эскизы в пространстве» совместно с актрисой и куратором Ксенией Орловой. Программа фестиваля включила в себя результаты театральных лабораторий различных творческих коллективов на тему фольклора. В ночь с 13 на 14 июля прошли ночные показы спектаклей и перформансов. На этой «Бессоннице» в числе прочего состоялась и премьера спектакля «Снегурочки не умирают». Мы поговорили с его создателем Александром Петлюрой — художником, перформером, акционистом, историком советской моды и обладателем огромной коллекции одежды.

-

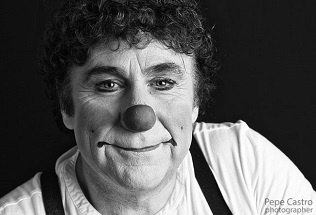

«Клоун клоунов».

Гастрольный спектакль Дэвида Ларибле на сцене Театра Комедии им. Н. П. Акимова.

Автор идеи и режиссер Дэвид Ларибле.Дэвид Ларибле из тех клоунов, кого надо видеть и знать. В свои шестьдесят с небольшим он добился главных наград самых престижных фестивалей и на сегодня является с этой точки зрения самым титулованным клоуном в мире. В его копилке помимо прочих сразу две награды — золото и серебро — самого престижного в мире цирка Международного фестиваля в Монте-Карло. Для циркового мира он непревзойденный и образцовый мастер, на которого равняются и которому подражают. Подражать есть чему — Ларибле считается апологетом и чуть ли не изобретателем клоунады с участием публики. То, что какие-то тридцать лет назад считалось на манеже моветоном, сегодня занимает прочное место в цирковом представлении. Ларибле общается с публикой мастерски: в считаные минуты он способен выбрать из публики партнеров, а затем изобретательно с ними взаимодействовать. Он умело балансирует на грани — его юмор деликатен, и если подбирается к порогу чувствительности, то никогда его не переступает. На сегодня он один из самых узнаваемых и оригинальных клоунов в цирковом мире.

-

В 2019 году исполняется 240 лет РГИСИ (дата, впрочем, сомнительная и недоказанная: нет связи между драматическим классом, который набрал Иван Афанасьевич Дмитревский в рамках «Танцовальной Ея Императорского Величества школы» — и Школой актерского мастерства (ШАМ) Леонида Вивьена, от слияния которой с КУРМАСЦЕПом Всеволода Мейерхольда в 1922 году получился Институт сценических искусств, ИСИ... Но вот что точно — в октябре этого года исполнится 80 лет театроведческому факультету. И тут без дураков. Самая старая театроведческая школа, идущая от 1912 года и графа Валентина Зубова, оформилась в факультет в 1939 году. Был набран первый курс студентов, и 1 октября начались занятия.

Эту школу олицетворяют многие ее создатели и продолжатели. Когда-то, начиная журнал, мы почти сразу организовали рубрику «Учителя». Частично из нее, частично из новых текстов пять лет назад была собрана и издана книга «Учителя» (составители Марина Дмитревская и Евгения Тропп), история факультета в лицах преподавателей и учеников (каждое эссе написано учеником об учителе). Герои книги — представители старших поколений педагогов нашего театроведческого (и портреты в ней расположены по хронологии их появления на факультете). Кому-то знаком этот том, кому-то — нет. И мы решили в течение предъюбилейных месяцев выводить в широкий читательский мир лица и творческие биографии знаковых педагогов театроведческого факультета. Вот так — серией, каждую неделю. Чтобы помнили.

-

В Евпатории прошел ХХIV Международный фестиваль «Земля. Театр. Дети»

Рубрика «Карта местности» обычно украшает собою журнал в его бумажном воплощении. Но и сейчас, в блоге, я, скорее всего, нахожусь в пределах как раз этой рубрики: моя поездка на фестиваль «Земля. Театр. Дети», проходивший в первой декаде июля в двадцать четвертый раз, была путешествием в неведомое. Абсолютная невписанность театров Крымского полуострова в общую театральную картину (украинскую ли еще недавно, в российскую ли последние пять лет) делала путешествие — дорогой в новую землю. -

Режиссерская лаборатория в Березниковском драматическом театре

Березниковский драматический театр провел режиссерскую лабораторию, третью по счету. Первые две были посвящены спектаклям для подростков и детей, в итоге в репертуаре театра появились уже объездивший несколько фестивалей «Бог ездит на велосипеде» (режиссер Дмитрий Акриш) и бэби-спектакль «Как цыпленок маму искал» (режиссер Екатерина Гороховская). Тема нынешней лаборатории родилась из понимания, что существуют и другие кризисные периоды человеческой жизни, обойденные пока вниманием театра, в частности, «кризис среднего возраста», который настигает человека от 30 до 40 лет. Что происходит с человеком, когда у него уже есть (или должна быть) работа, семья, дети, положение, а впереди еще полжизни? Что не так? Молодые режиссеры, приглашенные для участия в лаборатории (выпускники ГИТИСа разных лет), попытались разобраться с проблемами «середины жизни». Не случайно, что сами они близки к этому возрасту. Каждый начал с выбора пьесы.

-

В 2019 году исполняется 240 лет РГИСИ (дата, впрочем, сомнительная и недоказанная: нет связи между драматическим классом, который набрал Иван Афанасьевич Дмитревский в рамках «Танцовальной Ея Императорского Величества школы» — и Школой актерского мастерства (ШАМ) Леонида Вивьена, от слияния которой с КУРМАСЦЕПом Всеволода Мейерхольда в 1922 году получился Институт сценических искусств, ИСИ... Но вот что точно — в октябре этого года исполнится 80 лет театроведческому факультету. И тут без дураков. Самая старая театроведческая школа, идущая от 1912 года и графа Валентина Зубова, оформилась в факультет в 1939 году. Был набран первый курс студентов, и 1 октября начались занятия.

Эту школу олицетворяют многие ее создатели и продолжатели. Когда-то, начиная журнал, мы почти сразу организовали рубрику «Учителя». Частично из нее, частично из новых текстов пять лет назад была собрана и издана книга «Учителя» (составители Марина Дмитревская и Евгения Тропп), история факультета в лицах преподавателей и учеников (каждое эссе написано учеником об учителе). Герои книги — представители старших поколений педагогов нашего театроведческого (и портреты в ней расположены по хронологии их появления на факультете). Кому-то знаком этот том, кому-то — нет. И мы решили в течение предъюбилейных месяцев выводить в широкий читательский мир лица и творческие биографии знаковых педагогов театроведческого факультета. Вот так — серией, каждую неделю. Чтобы помнили.

-

Всего шесть лет назад, ласковым летним днем 11 июня 2013-го он позвонил мне — и каким-то неожиданным голосом:

— Вы стоите? Тогда присядьте! Умер Антон Кузнецов!

Это был его сокурсник и друг. Тоже ученик Льва Додина. С того первого режиссерского курса, который Додин набрал в 1989 году и, кстати, пригласил меня преподавать «Основы литературной композиции». Название придумал Додин, а все остальное надо было придумать мне. К 2013-му Антон Кузнецов уже был известный французский режиссер и глава одной из высших театральных академий Франции. А в 1989-м на курсе было только восемь молодых людей и одна девушка — Наташа Кромина. (И она ушла из жизни. Как страшно!)

-

«Просто киносъемка».

Финский Национальный театр на сцене Чехов-центра в рамках Международной театральной олимпиады и фестиваля «Сахалинская рампа».

Режиссер Кристиан Смедс.«Просто киносъемка» Кристиана Смедса закрыла фестиваль «Сахалинская рампа». Смедс, самый известный у нас финский театральный режиссер, уже приезжал в Россию — хотя и не так далеко на восток — со своими спектаклями. Так, в 2011 году, когда Европейская театральная премия проходила в Петербурге, а режиссер награждался ее дочерней премией «Новая театральная реальность», Северная столица увидела грандиозного «Мистера Вертиго», где поверх сюжета о становлении мальчика, который учится трюкам — чудесам у некоего Мастера, открывалось магическое измерение театра. «Просто киносъемка» не производит столь сильное впечатление, как «Мистер Вертиго», но в каком-то смысле может рассматриваться как его продолжение. Это поклон режиссера уже миру кино.

-

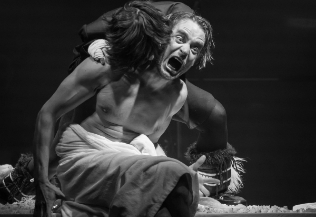

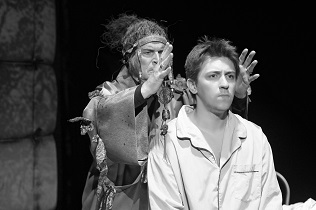

Над пропастью во ржи». Дж. Д. Сэлинджер. Театр драмы и кукол «Святая крепость» (Выборг).

Инсценировка Евгения Тыщука, постановка Юрия Лабецкого, художник Марина Суровенкова.Лишний раз напоминать современному театру, что нынче он «не докладывает» спектаклей для подростков — все равно что в стену горох лепить. Не поможет. Подростковый возраст требует от театра не экологических, антинаркотических и прочих поучений. При сумасшедшей скорости смены физиологии подростки — это эмоциональная нестабильность и конфликт со всем миром в силу его, мира, осознания. Это обостренное восприятие, а точнее — неприятие тех правил фальши, по которым живут в этом мире многие взрослые. Это насущный поиск «своих» — тех, кто сможет понять и объяснить, когда самому не понять. А если не повезет таких найти, то может и «крыша» от ощущения одиночества запросто поехать... Об этом когда-то были «Весенние перевертыши» Корогодского и «Эквус» Андреева (его спектакль «Над пропастью во ржи», кстати, такой высоты «попадания в психологию», увы, не достиг), то есть спектакли, двумя ногами стоящие на крепкой литературной основе, рассказывающей об ужасе быть подростком.

-

В 2019 году исполняется 240 лет РГИСИ (дата, впрочем, сомнительная и недоказанная: нет связи между драматическим классом, который набрал Иван Афанасьевич Дмитревский в рамках «Танцовальной Ея Императорского Величества школы» — и Школой актерского мастерства (ШАМ) Леонида Вивьена, от слияния которой с КУРМАСЦЕПом Всеволода Мейерхольда в 1922 году получился Институт сценических искусств, ИСИ... Но вот что точно — в октябре этого года исполнится 80 лет театроведческому факультету. И тут без дураков. Самая старая театроведческая школа, идущая от 1912 года и графа Валентина Зубова, оформилась в факультет в 1939 году. Был набран первый курс студентов, и 1 октября начались занятия.

Эту школу олицетворяют многие ее создатели и продолжатели. Когда-то, начиная журнал, мы почти сразу организовали рубрику «Учителя». Частично из нее, частично из новых текстов пять лет назад была собрана и издана книга «Учителя» (составители Марина Дмитревская и Евгения Тропп), история факультета в лицах преподавателей и учеников (каждое эссе написано учеником об учителе). Герои книги — представители старших поколений педагогов нашего театроведческого (и портреты в ней расположены по хронологии их появления на факультете). Кому-то знаком этот том, кому-то — нет. И мы решили в течение предъюбилейных месяцев выводить в широкий читательский мир лица и творческие биографии знаковых педагогов театроведческого факультета. Вот так — серией, каждую неделю. Чтобы помнили.

-

О спектаклях II Международного фестиваля «Театральная гавань» в Новороссийске

Новороссийск — город интересный. Не курортный, но приморский. Теплый, но с суровым северным ветром бора. Промышленный и портовый. И с театром: не так давно здешний Народный театр имени Амербекяна получил статус муниципального, а в прошлом году мэр города лично пообещал Евгению Миронову построить театру новое здание.

-

«TOPGIRLS». К. Черчилл.

Социально-Художественный театр.

Режиссер Галина Жданова, художник Анвар Гумаров.Все персонажи спектакля «TOPGIRLS» — женщины, в основе сюжета — традиционно женская проблема выбора между карьерой и материнством. Пьеса, выбранная СХТ для постановки, написана в 1982 году, но образ главной героини не потерял своей актуальности и сегодня.

Марлин — успешная бизнес-леди, исполнительный директор кадрового агентства. За свои карьерные достижения ей пришлось заплатить дорогой ценой: на родине, в провинциальном городке Марлин оставила дочь, которую удочерила и воспитывает ее сестра Джойс. Знакомая ситуация: когда классический конфликт между желанием и долгом разворачивается в душе женщины, долг этот чаще всего материнский.

-

II Тихоокеанский международный фестиваль современной драматургии «Метадрама»

Бывают фестивали, проходящие на местах, но инициированные «центром». Взять, например, «Малые города России». Его делают профессионалы, опытные в фестивальном движении, адаптирующие идею своего фестиваля ко всякий раз разным регионам и театральным локациям. «Метадраму» придумали во Владивостоке, в Приморском театре молодежи, и это сугубо местная инициатива людей, которые фестивалей раньше не делали. И вот это их как бы незнание того, «как положено», определило своеобычное лицо «Метадрамы». Идею фестиваля выдвинула, его программу определила владивостокский драматург Виктория Костюкевич, совершенно чуждая любому официозу и политикесу, чья пьеса «Рашэн лалабай» пару лет назад обозначилась на драматургических конкурсах вроде «Ремарки» и «Первой читки». Директор Приморского краевого театра молодежи Игорь Селезнев и главный режиссер Лидия Василенко организовали и воплотили его на базе своего театра.

-

В 2019 году исполняется 240 лет РГИСИ (дата, впрочем, сомнительная и недоказанная: нет связи между драматическим классом, который набрал Иван Афанасьевич Дмитревский в рамках «Танцовальной Ея Императорского Величества школы» — и Школой актерского мастерства (ШАМ) Леонида Вивьена, от слияния которой с КУРМАСЦЕПом Всеволода Мейерхольда в 1922 году получился Институт сценических искусств, ИСИ... Но вот что точно — в октябре этого года исполнится 80 лет театроведческому факультету. И тут без дураков. Самая старая театроведческая школа, идущая от 1912 года и графа Валентина Зубова, оформилась в факультет в 1939 году. Был набран первый курс студентов, и 1 октября начались занятия.

Эту школу олицетворяют многие ее создатели и продолжатели. Когда-то, начиная журнал, мы почти сразу организовали рубрику «Учителя». Частично из нее, частично из новых текстов пять лет назад была собрана и издана книга «Учителя» (составители Марина Дмитревская и Евгения Тропп), история факультета в лицах преподавателей и учеников (каждое эссе написано учеником об учителе). Герои книги — представители старших поколений педагогов нашего театроведческого (и портреты в ней расположены по хронологии их появления на факультете). Кому-то знаком этот том, кому-то — нет. И мы решили в течение предъюбилейных месяцев выводить в широкий читательский мир лица и творческие биографии знаковых педагогов театроведческого факультета. Вот так — серией, каждую неделю. Чтобы помнили.

Мудрый «дилетант театроведения»

Моисей Осипович Янковский, театровед, историк музыкального театра, «принадлежал» двум институтам: в 1930 году он пришел в Институт истории искусств и одновременно начал преподавать в ТСИ (ныне Академия театрального искусства). Это служение двум институтам продолжалось до последних дней жизни Янковского. Иногда он изменял науке и педагогике ради практической работы в театре — несколько лет руководил театром «Музыкальная комедия», затем Эстрадой, заведовал литературной частью Малого оперного театра. А в 1949 году покинул Институт на Исаакиевской площади не по своей воле: в период гонений на «антисоветскую группу критиков» был уволен (и не он один) «ввиду допущенных ошибок в научной деятельности», как было сказано в приказе.

-

«Восемь любящих женщин». Р. Тома.

Российский государственный академический театр драмы им. Федора Волкова.

Режиссер Евгений Марчелли, художник Анастасия Рябушинская.Это все могло бы быть вертепом. Точно таким же, какой любовно обустраивает на авансцене Шанель (Ирина Наумкина), только в разы больше. Ведь сугробы-стены очень похожи на пещерные своды. Диван и табурет упрятаны в белоснежные пушистые шкуры. К тому же в наличии семейство, есть целенаправленно пришлые, и даже ожидается младенец... Все это могло бы быть вертепом. Если бы не ванная.

-

ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ

Титова ошеломила меня сразу и навсегда. Это была любовь с первого взгляда. Я приехала на факультет повышения квалификации из провинциального вуза. Тогда было положено, что каждые пять лет все вузовские преподаватели должны проходить это испытание. (Когда я уже была у Титовой в аспирантуре, она со смехом сказала мне, что едет в ГИТИС на ФПК. Боже мой, чему можно было учить Титову?) Она пришла к нам, шестерым преподавателям из разных городов Союза, представилась и начала лекцию. И я сразу полюбила в ней все. Ее голову, гордо посаженную на длинную шею и как будто облитую коротко стрижеными черными волосами. Ее длинные, прекрасной формы ноги, которые она закидывала одну на другую, когда чувствовала себя свободной. Она иногда чуть заикалась, и это тоже было прекрасно. Я никак не могла определить, в какой момент это происходило. На лекциях — никогда. Иногда в разговорах, когда она волновалась. Но что и в какой момент заводило ее — это загадка. Еще у нее была потрясающая манера совершенно неожиданно, на какой-то фразе, которая всегда означала конец мысли, бросать: «Перерыв», сразу вставать и уходить в коридор. Она никогда не смотрела на часы, но это всегда было на 45-й минуте.

-

«Земля Нод».

FC Bergman (Антверпен, Бельгия) в рамках Театральной олимпиады.

Концепция FC Bergman: Стеф Эртс, Джо Агеманс, Барт Холландерс, Маттео Симони, Томас Верстретени, Мари Винк.Нидерландскую компанию FC Bergman, приглашенную к участию в Театральной олимпиаде в Петербурге, в 2008 году основали шесть актеров/театральных деятелей/художников: Stef Aerts, Joé Agemans, Thomas Verstraeten, Marie Vinck, Matteo Simoni и Bart Hollanders. На сайте компании можно прочитать: «Компания быстро разработала собственный театральный язык, который, помимо того, что он анархичен и немного хаотичен, по сути визуален и поэтичен. В их показах колеблющийся, постоянно стремящийся человек часто занимал центральное место». И действительно, в работах группы есть что-то от визуального и физического театра, от оживших инсталляций Ромео Кастеллуччи.

-

В 2019 году исполняется 240 лет РГИСИ (дата, впрочем, сомнительная и недоказанная: нет связи между драматическим классом, который набрал Иван Афанасьевич Дмитревский в рамках «Танцовальной Ея Императорского Величества школы» — и Школой актерского мастерства (ШАМ) Леонида Вивьена, от слияния которой с КУРМАСЦЕПом Всеволода Мейерхольда в 1922 году получился Институт сценических искусств, ИСИ... Но вот что точно — в октябре этого года исполнится 80 лет театроведческому факультету. И тут без дураков. Самая старая театроведческая школа, идущая от 1912 года и графа Валентина Зубова, оформилась в факультет в 1939 году. Был набран первый курс студентов, и 1 октября начались занятия.

комментарии