17 ноября 2010 года Париже умер Лев Круглый, советский актер театра и кино, в свое время игравший в спектаклях Анатолия Эфроса, эмигрант «третьей волны», уехавший из страны в 1979 году. Сегодняшнему поколению о Круглом известно не так много (он был знаменит в 60-70 годы), но знать про него интеллигентному человеку любого времени необходимо ровно так же, как необходимо знать культуру и контекст страны, в которой живешь.

Похожий на Ива Монтана Лев Круглый не ходил в главных героях советского кино. Мало кто знает, что он был первым доктором Ватсоном в русской экранизации «Собаки Баскервилей» (1971) — фильме, вскоре положенном на полку. Совсем молодым сыграл запоминающуюся роль в «Шумном дне» (1960) Георгия Натансона и Анатолия Эфроса, где под маской его героя, простоватого провинциального паренька Гены Лапшина угадывался настоящий, неподдельного благородства человек. В полудокументальной, сложенной из новелл картине Михаила Калика «Любить» Круглый — интеллигент-москвич, незадачливый возлюбленный для приехавшей «с севера» героини Светланы Светличной: вдвоем они всю ночь бродят по столице, поскольку ни в одну из гостиниц не попасть без блата, а у него дома — родители, значит — «неудобно». На экране Лев Круглый останется благодаря знаменитым эфросовским телеспектаклям — экранизации «Моего бедного Марата» (1971) Алексея Арбузова и постановке «Всего несколько слов в честь господина де Мольера» (1973). В первой истории он, конечно, Леонидик — свой и, одновременно, чужой человек, осознающий себя на «втором плане», но оберегающий священный и трагический союз трех судеб, соединенных ленинградской блокадой в одну. В истории про Мольера — герой-резонер, ведущий летопись театра, говорящий от имени Бога и провидения слова о божественном происхождении автора, его высоком предназначении, а подтекстом проговаривающий негодную истину — об опасном и неизбежном соседстве художника и власти.

Пожалуй, лучше и точнее всего об артисте сказано в блистательной книге Вадима Гаевского «Флейта Гамлета». В главе «Приглашение к танцу», посвященной Анатолию Эфросу и его труппе, Гаевский вспоминает о спектакле «Три сестры», в котором Круглый исполнял роль Тузенбаха:

«Мы не ожидали увидеть столь ироничного Тузенбаха. Этот Тузенбах подтрунивает над всем и над всеми, но более всего — над собой. Он не переставая издевается над своими словами, поступками, над своим внешним видом, своим положением — влюбленного, жениха, без пяти минут мужа. Он дразнит себя так, как его должен — по пьесе — дразнить Соленый. В укороченной паре, с обреченным на некрасоту видом и не очень молодым лицом, в котелке набекрень, отдаленно напоминая клоуна, он поддерживает пародийный тон счастливого, удачливого, уверенного в себе человека, умеющего всего добиваться. С Ириной он разговаривает грозно. В последней сцене маска иронии сбрасывается, внезапный судорожный вопль — «Скажи мне что-нибудь!» — обнажает не только всю меру его страданий, но и один из главных нервных узлов пьесы. Мы как-то не слышали раньше этих слов. Мы были при убеждении, что чуть ли не главные слова в четвертом акте — сдержанно-гневные слова Маши: «Так вот целый день говорят, говорят…» Крик Тузенбаха позволил нам в пьесе, где «говорят, говорят», обнаружить другую пьесу — где молчат и где гибнут от своего и чужого молчания. […]

Бесстыдный скандал Чебутыкина — от невозможности что-либо изменить, кому-то помочь, искупить собственную вину, это отчаянная выходка человека, которого принимают не за того, кто он есть, продолжают считать доктором, порядочным «милым Иваном Романычем». Скандал Чебутыкина — самоотрицание интеллигента и попытка разорвать круговую поруку утешающей лжи. В этой громкой и тяжкой сцене сошлись все тонкие, все печальные нити спектакля: прощание с Москвой сестер, и прощание с университетом Андрея, и мучительный вопль Ирины («Выбросьте меня, выбросьте, я больше не могу!..»), и танцующий, улыбающийся уход из жизни Тузенбаха.

И все-таки именно этот танцующий уход со сцены — высшая точка спектакля, его эмоциональный апогей, его моральное завершение. В последний раз мы видим обаятельный жест Тузенбаха, добрый жест приглашения к танцу. Вот итог и эмблема разыгранной драмы. (Но кроме того, глядя на эти печально-веселые, почти клоунские движения хрупкого человека с поднятыми бровями и в котелке, мы вспоминаем, как в 40-х годах примерно так же — и с этой же сцены — уходил в образе «человека воздуха» актер Вениамин Зускин.) Впрочем, весь этот акт, сверкающий и печальный акт венчания без любви и прощания без надежды, акт, где пьют шампанское, держатся за руки и целуются открыто, — в целом есть завершение спектакля. В нём «стреляет ружье» — играют эффекты, заготовленные заранее, еще в первом акте. Бальный вальс преобразуется в походный марш, бальная композиция — по оси сцены — преображается в композицию некоего трагедийного «ухода». Вдоль этой оси, в глубину сцены, вслед за уходящим Тузенбахом побежит Ирина — не своим бегом, бегом генеральской дочери, но бегом обезумевшей от горя солдатки. «Нет!» — закричит ей Тузенбах тоже не своим голосом. «Нет, нет, нет», — будет повторять он, возвращая ее обратно, и каждое «нет» будет менее громким, но более решительным. Это «диминуэндо», спад крика почти до нежного шепота, и это параллельно идущее нарастание воли, внутреннее «крещендо» — незабываемый театральный эффект и тот патетический миг, в котором «человек воздуха», человек-мотылек, танцующий мальчик действительно становится мужем, заступником, мужчиной.

Спектакль Эфроса строится на психологическом парадоксе, открытом Достоевским: чем агрессивнее ведет себя человек, тем он оказывается беспомощнее и беззащитнее. Чебутыкин Льва Дурова — и самый агрессивный, и самый беспомощный персонаж: проклиная все на свете и самого себя, он помогает тем, кого ненавидит, уничтожать тех, кого любит. Тузенбах Льва Круглого — самый хрупкий, самый миролюбивый, но перед дуэлью он и спокоен и твёрд. Чебутыкин даёт нам увидеть мир, где возможен лишь скандал и где сопротивление уже невозможно. Тузенбах показывает нам тот же мир по-иному: как мир, где нельзя всё время молчать, где можно и нужно вовремя произнести решительное, хотя бы и жестокое слово. […]»

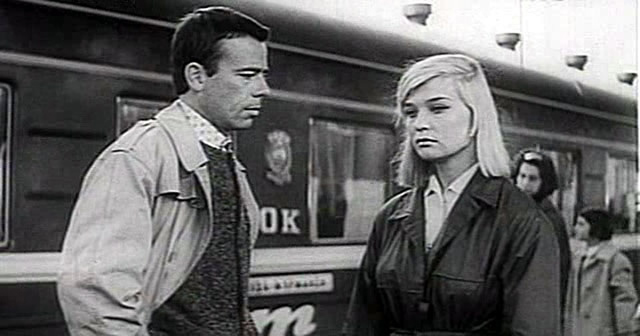

В память об артисте мы помещаем в блоге отрывок из знаменитой постановки с ним — телеспектакля «Марат, Лика и Леонидик» (Театр им Ленинского комсомола, 1971 год, режиссер Анатолий Эфрос).

Спасибо Светлане Щагиной, вспомнившей Льва Круглого (светлая ему память). Ехала сегодня и думала, как быстротечно время и как коротка наша память: момент — и уже только по книгам помнят актера, и почти некому внятно вспомнить о нем в день ухода…

Вообще, честно говоря, казалось — он ушел уже давно…

Его главные спектакли были даже прежде нашей юности, и «Три сестры» прошли «до нас»… Я видела его, но осталось только то общее, что транслировал Круглый, — неуют, одиночество, жесткую самоиронию комплексованного «достоевского» человека (или советского интеллигента?). В противовес располагающему Алексею Грачеву и магическому Николаю Волкову, он в спектаклях Эфроса существовал жестким комком, нервным осколком, был тоскливым отщепенцем…

Сегодня прочла его позднее интервью.

http://www.russian.rfi.fr/kultura/20101117-skonchalsya-akter-lev-kruglyi