«Светит, да не греет». Фантазия по мотивам пьес А. Н. Островского.

Березниковский драматический театр.

Режиссер Андрей Шляпин, художник Татьяна Кудрявцева.

Пьеса «Светит, да не греет» принадлежит ко второму, если не к третьему ряду произведений Александра Островского. Ставится она нечасто, ибо в ней можно найти отголоски многих уже известных пьес драматурга. А собственным неповторимым лицом она вроде бы не обладает. Возможно, режиссера Андрея Шляпина привлекла именно эта задача — открыть собственный мир пьесы, выявить ее связи, предчувствия, отголоски. Поместить как в контекст литературно-театральной жизни конца XIX — начала XX веков, так и в более широкий. Автором спектакля был сконструирован некий литературный гипертекст, включающий в себя ряд других произведений Островского, тексты Иосифа Бродского и других поэтов.

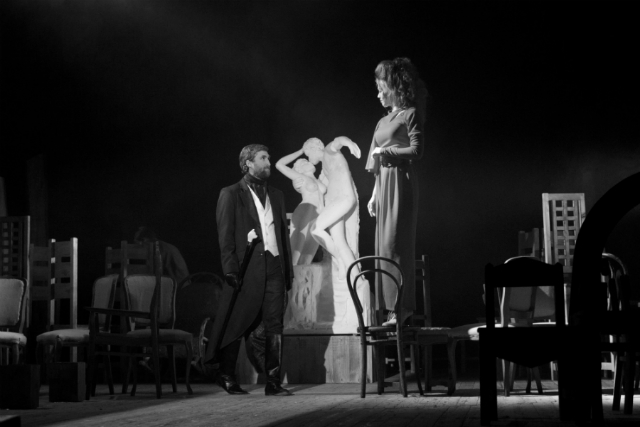

Спектакль имеет второе название — «Кокуй». В самом этом слове есть что-то затхлое, обывательское, узкое. «Место наше Кокуем называют». — «Как-как?» — «Да не как-как, а Ко-куй». Еще закрыт занавес, а Кокуй уже явлен зрителю в обломках старых стульев, что беспорядочно разбросаны на авансцене. Есть среди них и побольше, посолиднее, есть и совсем коротконогие, бросовые. Это то, что перестало быть живым деревом, засохло, потеряло душу и энергию. Открывается занавес, а за ним забор из деревянных досок, который подпирают сами жители — кокуевцы. (Любопытно, как тема Кокуя взаимодействует в спектакле со строками Бродского: «Если выпало в империи родиться, лучше жить в глухой провинции у моря», — будут напевать мужички. Здесь и ирония, и тоска по подлинному.) Но не они главные герои истории. Слева в небольшом проеме спиной сидит девушка с виолончелью. Справа — зеркально ей — замерла загадочная дама в черном. На заборе, возвышаясь над всеми, сидят две по виду монашки — женщины в черных платках и черных одеяниях. Вначале принимаешь их за местных жительниц. Но довольно скоро становится понятно: они находятся в ином пласте реальности. Тем более что под забором сидит человечек с белыми крыльями (в программке — «похожий на ангела»). Такова расстановка сил. Режиссер уводит историю из бытового плана. Добро и зло, любовь и нелюбовь, душа живая и мертвая здесь материализованы и противопоставлены друг другу в лице персонажей, им придуманных, которых можно условно назвать «ангелом» и «ведьмами». Их противостояние и борьба будут постоянно подпитываться человеческими поступками, определяя положение чаши весов. И первые слова спектакля произносят, конечно, «ведьмы»: «Последние времена настали…» Узнаете текст «Грозы»? И ангел будет парировать им, конечно, той же «Грозой», от лица Кулигина. Вообще, грозы будет много. Режиссер щедро отмерил грозовых раскатов, которые сопровождают почти каждую сцену. Глас небесный, предупреждающий. Много дыма. Черный, белый, красный — основные цвета. История разворачивается перед нами символическая, притчевая. И вот уже приближается к черной даме дама в огненном, и под удар грома распадается забор, являя нам среди россыпи покалеченных стульев скульптуру Родена «Поцелуй». И начинается история старая, как мир.

В имение приезжает молодая хозяйка Анна Владимировна Ренева, жившая последние годы за границей. Ей нужны деньги, и она собирается продать имение. (Ну чем не «Вишневый сад»? Да и вишен в имении достаточно.) Ищет покупателя, скучает. Очаровывает все местное мужское население — от собственного приказчика до соседа-покупателя. Есть в ее свите и «бывший» — Семен Семенович Залешин, теперь женатый, но встрепенувшийся при встрече. Однако ее больше интересует «новенький» — молодой человек Борис, живущий по соседству. У Бориса есть невеста Оля, но внимание столичной дамы ему льстит. Борис становится «кавалером» Реневой. Во время одной из прогулок она его соблазняет, и Борис оставляет Оленьку, поверив в любовь Анны Владимировны. Оленька бросается в реку (опять «Гроза»!). Борису — дорога туда же. Анна Владимировна продает имение и уезжает за границу.

В спектакле Реневу играет Марина Спирина. Ее Анна Владимировна — высокая тонкая блондинка в черном платье, шляпке и с тростью. Лицо высокомерное, застывшее. Есть в ее фигуре что-то зловещее. Загадочная, молчаливая, понимающая слабости людей, подходы к ним. Поит управляющего Дерюгина не чаем (как в пьесе), а водкой. Да помногу. А потом поет — про «птицу белую в тоске» — и превращает его в покорного, смотрящего жадно и с обожанием, готового любую подлость для нее сделать (впрочем, это наваждение продлится недолго). С ним она жестка, строга, настойчива. С Борисом ведет себя иначе — превращается в маленькую девочку, наряжается в белое платье, хлопает в ладоши, смеется, капризничает. Чудная барышня, он таких и не видел никогда. А она упивается этой игрой и как будто даже искренна. Пускает в дело все женские чары. А когда добивается своего — как будто трезвеет, становится холодной, циничной, далекой. Снова черное платье и хлесткое: «Поехали!»

В спектакле нет ничего от «типичного» Островского — ритмы взвинчены, напряжение ощущается с первой мизансцены, мир поляризован. И персонажи, поданные как терра инкогнита, не поддаются привычной декодировке. Кто эта девушка в алом платье с высокой «бабеттой» на гордо посаженной голове (Наталья Батуева)? Ну никак не опознать в ней горничную Дашу. (Скорее булгаковская Гелла.) Она более партнер Реневой, чем служанка, — равный опыт, равная горечь. Ее дуэт с управляющим Дерюгиным (Василий Гусев) — загадочным, демоничным, сильным — это противоборство, страсть и игра. Ничего подобного нет у Островского, но в спектакле это одна из главных материй, и все персонажи поделены на пары.

Первая пара — конечно, местные Ромео и Джульетта. Оленька Василькова в исполнении Серафимы Барановой-Кивилевой — совсем молоденькая, еще угловатая, крепко сбитая девчонка, не расстающаяся с виолончелью. Инструмент этот, возможно, остался от занятий музыкой с Анной Владимировной. Это тоже «кокуевское» дерево, только живое и одухотворенное. Стеснительная, как подросток, резковатая, как мальчишка, она не похожа на привычных «голубых» героинь. Глубину ее чувств обнаруживают последние сцены — как она ждет своего Бориса, как разговаривает с ним в последний раз, как читает монолог Катерины. Как уходит тихо, завернувшись в белую ткань.

Ее возлюбленный Борис (Алексей Колупанов) — человек с тихим, лучистым обаянием. Он как будто и смотрит не прямо, а исподволь, отводя взгляд. Затаенная улыбка, светлые волосы, высокий рост. Пылкая, еле сдерживаемая тяга и нежность к Оле, а удивление и любопытство по отношению к Анне Владимировне сменяются разбуженной страстью. В финале режиссер убирает покаянный монолог героя. Борис просто смотрит на Олю, потом ложится рядом и закрывается той же тканью. Теперь они снова вместе.

Еще одна пара — Семен Семеныч (Денис Ярыгин) с супругой Авдотьей Васильевной (Мария Шлейхер) — «с приданым, из купеческих». Ярыгин играет неглупого, образованного человека, смирившегося с «прозой жизни», опростившегося в Кокуе. Встретив Реневу, он как будто возвращается в прошлое. Срывается, начинает пить, гулять, уходит из дома, бродит с ружьем. Мария Шлейхер начинает свою роль почти как клоунаду — настолько смешна и нелепа ее героиня. Смеется пронзительным смехом, грызет яблочки, прикидывается дурочкой, а сама все понимает. И Ренева («вы испачкались!») вместо того, чтобы стереть пятно от вишни, размазывает его по лицу Авдотьи, пририсовывая ей клоунский рот. И мы видим маску трагического клоуна со смеющимся ртом. А потом этим ртом она будет прижиматься к мужу (мое!), передавая вишневое пятно как метку своей отчаянной любви.

Режиссер нашел в этом материале нити, связывающие Островского не только с Чеховым, но и с европейской традицией XVIII–XX веков: тут и Дюрренматт («Визит старой дамы»), и Шодерло де Лакло («Опасные связи»). А чеховское «ружье, что должно выстрелить» долго переходит из рук в руки, из него целятся, кажется, вот-вот выстрелят, но, в конце концов, забрасывают куда-то и забывают. Не выстрелило.

Спектакль строится как полифония мизансцен — переплетающихся, параллельных, наплывающих одна на другую. Вот бредет по стульям Оля Василькова со своей виолончелью. Мужики на заднем плане тихо поют из Бродского. А в центре сцены идет нешуточная борьба между ангелом и монашками: он таскает их, привязанных к стульям, с заткнутыми ртами, туда-сюда, попутно что-то втолковывая (видимо, временный перевес в его пользу). И вот уже спешит на свидание с Оленькой Борис, а справа, в лунном круге, слушает их шепот Ренева («почему другим, а не мне?»). Им будет дано три свидания. Самое пронзительное — накануне его «падения». При Оле красная шляпка (подарок Реневой). Борис станет строить их будущий дом (из тех же разбросанных переломанных стульев), утешать ее, укрывать белой тканью от холода. Но появляется Ренева. Борис уходит с ней. Ангел в отчаяньи ломает крылья.

Еще будет долгая пластическая сцена свидания Реневой и Бориса, под аккомпанемент пьяной гулянки Залешина. Среди разбросанных стульев, постепенно поглощающих Родена, будут бродить неприкаянные Оля и Семен Семеныч, созревая для окончательных (и таких противоположных) решений. И еще медлит минутку Оля, а уже идут, напевая, монашки, чтобы расстелить белую ткань, становящуюся ее последним пристанищем. И готовится к отъезду Ренева, отказав напоследок влюбленному пожилому соседу (Николай Волхонский). Торопливо продает имение (ясно, что приказчик ее обманывает, занизив цену) и командует: «Едем!» Играют в ладушки помирившиеся Семен Семеныч с супругой. А по первому плану мужики проносят в рогоже тела утопленников. И над всем этим миром взлетает все-таки ангел — как отчаянная надежда на присутствие в мире любви, «живой души», ибо без нее — мрак и ужас.

Комментарии (0)