Завершился XI Фестиваль театров малых городов России.

«Нужен перевод». Б. Фрил.

Прокопьевский драматический театр им. Ленинского комсомола.

Режиссер Павел Зобнин.

Вот уже несколько лет, как театр из маленького шахтерского города Прокопьевска занимает свое, достаточно заметное, место на театральной карте России: спектакли приезжают на различные фестивали, получают премии, награды. В Прокопьевске ставят интересные молодые режиссеры, со времен художественного руководства Марата Гацалова в репертуаре появилась современная российская пьеса, и вообще жизнь забурлила. Гацалова в театре уже нет, но все знают, что в Прокопьевске интересная труппа, много молодых актеров из числа студентов местного колледжа искусств. И уж точно известно, что труппа готова к работе, собранна, сосредоточенна и полна энтузиазма. На фестивале театров малых городов России этот всем известный факт доказали еще раз — с помощью спектакля Павла Зобнина «Нужен перевод» по пьесе живого классика ирландской драматургии Брайана Фрила.

Пьеса строится на историческом сюжете — действие развивается в 1833 году в городке Бале Бяг в Ирландии. По окрестностям бродят британские войска, топографы изучают местность, переименовывают местечки и поселки. Старинные ирландские названия исчезают вместе с былыми порядками, с книжной патриархальностью — насилие над языком становится предвестием насилия над жизнью. Местные жители — старик-учитель Хью, его сыновья, несколько учеников — живут еще по-старому. Мало кто знает английский, зато учат латынь и греческий, читают «Энеиду», цитируют наизусть римскую поэзию и бредят античными мифами. Впрочем, этот пласт культуры, являющийся частью повседневной жизни, уходит в прошлое — он связан, прежде всего, со стариком-учителем. Любопытно, что Хью в исполнении Александра Огнева даже в способе существования на сцене разительно отличается от молодых. Он театрален, артистичен, его монологи — отдельные репризы. Но иногда это пьяное, клоунское, наносное спадает с него, и Хью говорит трезво, сложно, оригинально — за деревенским чудаком скрывается редких способностей умница. Впрочем, трагизм его иногда слишком напорист — хотя трагедией и напоен весь воздух спектакля, лишний напор только вредит.

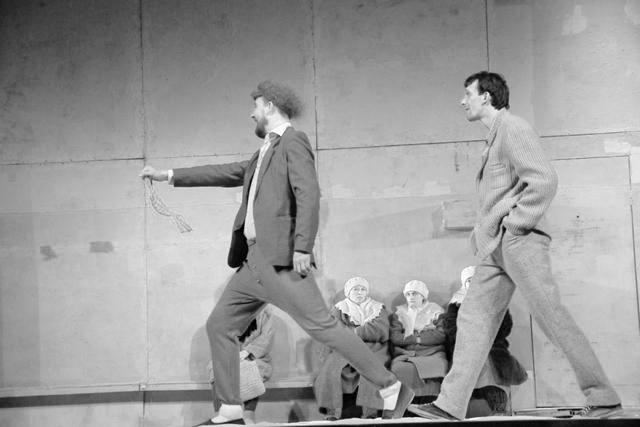

На сцене — все из дерева и сена. Столы, какие-то балки, стропила, лестница на чердак, крыша. Это — помещение школы, здесь повсюду валяются черные ученические доски для того, чтобы писать на них мелом. Манус, хромой сын учителя, помогает немой девушке Саре заговорить. Спектакль начинается, вроде бы, с ощущения детства, с атмосферы мирной жизни — молодые ученики носятся друг за другом, в спешке зубрят невыученные задания. Но то и дело проскальзывает беспокойство. То юная, кудрявая Мейре решительно заявит своему жениху Манусу, что собралась в Америку, что оставаться здесь губительно. То раздастся какой-то гул — это где-то вдали маршируют английские солдаты. То вдруг заявится еще один сын учителя — красавчик и франт Оуэн (Антон Остапенко). Сначала пошутит, подурачится, вызовет смех, радость и умиление, а потом приведет с собой двух «друзей» — чопорного капитана Лэнсея и робеющего лейтенанта Йолланда. С ними он займется переименованием знакомых с детства местечек. Эти языковые игры станут главным, определяющим маркером трагического слома эпох, непоправимой культурной катастрофы. Под ногами актеров — не просто дощатый пол деревенского дома. Здесь начертана карта — Оуэн будет придумывать английские эквиваленты, но Йолланд, рыжий, смешной английский парень, вдруг влюбится в эти места, и для него эти странные непонятные звуки зазвучат как чарующая музыка. Названия родных мест в этом спектакле заменяют слова любви. Йолланд полюбит Мейре, и языковой барьер не станет преградой. Эта сцена не только трогательная, но и смешная — старательный, смущенный Йолланд чуть ли потом не обливается и нервно вздыхает, пытаясь пантомимой хоть что-то объяснить понравившейся девушке. Но потом он будет бродить по карте и помечать старинными лампами каждое из местечек, возвращая им первоначальные названия.

В спектакле множество ярких ролей, каждая придумана подробно, интересно, каждая — развивается. Например, юный Доулти (Станислав Кочетков). Совсем мальчик, шустрый, озорной, ленивый, он взрослеет на глазах. Молча и неподвижно слушает страшную речь капитана британской армии. Лейтенант Йолланд исчез (в беспощадной пьесе Фрила гибнут и платят за общее зло самые лучшие), и над жителями городка нависла угроза — бесстрастный комендант обещает уничтожить скот, а затем выселить жителей. Доулти слушает, и только глаза его становятся все больше и больше на матово бледном лице. Нет слез, ярких эмоций, но внутри все клокочет. Его онемение не сменяется бурей, он трезво и быстро придумывает будущее. Сидя на деревянной балке, вытаскивает маленький нелепый перочинный ножик. «Жаль, что я не научился обороняться», — с виноватой улыбкой роняет Доулти. И его девушка, с таким же детским бледным лицом, тоже не плачет. Она лишь, поджав губы совсем как взрослая, срывается с места и бежит прятать скот — как будто это знание о народных бедах жило в ней с самого рождения.

Спектакль Павла Зобнина непрост, как и сама пьеса Фрила — она вовсе не об имперском зле или о народном мужестве. Она, например, о том, как умирает культура. Рыжий лейтенант Йолланд мечтает жить здесь, потому что для этих людей античные боги, Верди, Шекспир — как будто соседи с ближайших улиц. Но в несколько пафосном финале учитель Хью несколько раз начинает рассказывать одну из любимых своих историй из римской мифологии и не может закончить — сбивается, забывает сюжет. Рассказ обрывается на полуслове, когда гаснет последний фонарик в руках кого-то из местных жителей.

«Облако-рай». По пьесе Г. Николаева «Звездный час по местному времени».

Лысьвенский театр драмы им. А. Савина.

Режиссер Вячеслав Тыщук, художник Екатерина Галактионова.

Лысьвенский театр показал на фестивале спектакль Вячеслава Тыщука «Облако-рай» по пьесе Георгия Николаева «Звездный час по местному времени». История, которую хорошо понимают в маленьком городе. Впрочем, в Лысьвенском театре ее и играют так, что это начинает касаться всех. Главный герой, незадачливый Коля, уезжает из родного городка «туда» — он так нарочито беспечно взмахивает рукой, а остальные так впечатлены, что всем ясно: сваливает за границу, на ПМЖ. Тема, не теряющая актуальности, особенно в последнее время.

Пьеса Николаева написана как анекдот, здесь ее так и играют: персонажи остроумно карикатурны, напоминают героев Зощенко или Ильфа и Петрова. Художник Екатерина Галактионова обрядила их в смешные теплые пуховые кепки, а вся цветовая гамма спектакля решена в желто-серых тонах: так выкрашены стены, так одеты герои (возлюбленная Николая, например, в сером коротком пальто с китчевыми погонами и в ядовито-желтых лосинах). Существуют герои тоже в стиле социальной сатиры — у каждого есть яркая, определяющая краска. Николай (Кирилл Имеров) — какой-то развинченный, нервный, шатающийся, все время на истерике, на неуверенной рисовке. Его друг Федя (Игорь Безматерных) — уныл, обстоятелен, мрачен. Его жена в папильотках (Светлана Тихомирова) хамовата, насторожена, натужно кокетлива. И еще целый ряд забавных, запоминающихся типов. Правда, спектакль сталкивается с неизбежной в случае комедии масок проблемой — некой статичностью, которая логична для окружения, но губительна для главного героя. Коля — смешной, где-то даже обаятельный чудик, существует на постоянных резких перепадах от уныния и озлобления к эйфории. Случайно сболтнул ахинею — брякнул, что уезжает, и вот уже закрутился механизм. Все суетятся, поздравляют, удивляются, собирают стол, продают его мебель, дают советы на будущее. Ляпнул с похмелья, а вокруг все поменялось — нелепый занудный забулдыга, только что искавший, где бы выпить, кричавший дурным голосом под окном любимой девушки, стал героем. К своему ужасу. Коля — худой, кудрявый, нескладный, с петушиным голосом — ищет лазейку: то спрячется от ужаса за хиленький чемодан где-то в углу сцены, то растянется на скамейке, притворится мертвым, то понадеется — вдруг теперь, когда все его полюбили, можно и остаться? И вскинув руки на плечи друзей, он закинет эту удочку: ну, а если не уезжать? Но друзья мрачнеют, обижаются, аккуратно, почти брезгливо снимают его руки с плеч. Им Коля дорог только как герой, как надежда на то, что в жизни можно все поменять.

Серо-желтая стена дома медленно движется вперед, постепенно выталкивая Колю куда-то за борт жизни.

«Медведь». А. П. Чехов.

Тильзит-Театр (Советск).

Режиссер Вилюс Малинаускас.

Ученик Римаса Туминаса Вилюс Малинаускас поставил водевиль Чехова «Медведь», предусмотрительно предупредив публику в программке относительно жанра— «не шутка». Действительно, смешного в спектакле Тильзит-Театра оказалось мало. Впрочем, как и трагичного.

«Медведь» начинается с длинного, неспешного пролога в исполнении Луки, которого напористо и крупно играет Игорь Гниденко. Лакей тщательно протирает пузатый самовар, смотрится в него как в зеркало, смахивает пыль со старых костюмов и платьев… Надо сказать, что пространство спектакля выстроено как музей — четыре подвижных конструкции на колесиках, в каждой из которых — фрагмент композиции. Все в целом —дом помещицы Поповой. Видимо, после смерти мужа она превратила этот дом в музей своей любви и семейной жизни. В одной витрине — свадебные наряды и письма мужа к любовницам, вдругом—седло и сбруя его любимого коня, и так далее.

В спектакле Тильзит-Театра множество интересных придумок, беда одна —они никак не складываются в единую картину и никак не связаны с пьесой, сюжетом, природой текста.

Видимо, режиссер пытался задать спектаклю, помимо фабулы, еще один сюжет—театральный. Его Попова, впервые появившись на сцене, начинает говорить ломано, с невыразимыми фиоритурами в голосе, заламыванием рук и эффектными жестами. Забавная пародия на старинную театральщину. Но как это связано с сюжетом, остается необъясненным. Как и многое другое: например, почему роль овса, история с которым и привела Смирнова в дом вдовы, здесь исполняют три актрисы, распевающие тирольские песни и играющие на ложках? Они то ли духи этого дома, то ли нимфы, то ли макбетовские ведьмы. Почему героиня так надолго исчезает со сцены, а герой, облачившись в халат и спальный колпак, вступает в игры с босыми нимфами? Каждый отдельный эпизод еще можно как-то объяснить, но сложить в целое, хотя бы просто в связную историю, не удается. Понятно, что Чехова можно открывать по-разному, но тягучая метафизика, разбавленная репризными вставными номерами, с текстом водевиля справиться не смогла.

«Ревизор». Н. В. Гоголь.

Минусинский драматический театр.

Режиссер Алексей Песегов.

Спектаклем—закрытием фестиваля стал «Ревизор» Минусинского драматического театра в постановке его главного режиссера Алексея Песегова. Чиновники XIXвека превратились здесь в современных министров и депутатов, а Городничий стал чем-то вроде мэра или губернатора. Современные пиджаки с государственными значкамина лацканах, к столбу прикреплены маленькие флажки РФ. Собственно, то, что действие «Ревизора» из Минусинска происходит сегодня, понятно сразу, еще до начала спектакля: вдоль сцены растянулся железный рифленый забор, расписанный надписями вроде «Pankiхой!». И так далее.

Чиновники узнаваемы абсолютно: пиджаки, еле застегивающиеся на обтянутых белыми рубашками животах (у актеров они накладные), бордовые галстуки и какие-то тусклые плебейские лица. И такие же интонации — текст Гоголя звучит жестко, впроброс, без какого-либо упоения стилем или культурой. Вся лирика, вроде кошмаров Городничего, не звучит, зато прекрасно попадают в сегодняшнее время реплики из серии «давайте пустим вперед духовенство» и поспешные трусливые взаимные упреки в бездуховности. Городничий в исполнении Игоря Фадеева жесткий, вороватый, трусоватый, какой-то вечный тип. Полусоветский, полуроссийский управленец, маленький диктатор, жесткая рука, как у нас любят. В этом плане спектакль Песегова— приговор не только власти, но, в первую очередь, народу, выбирающему такую власть — вороватую, трусливую, мелкую.

Понятно, почему такой Хлестаков. В этом спектакле он мог быть только паханом — чиновники признали в этом любителе шансона с фиксой во рту своего, и даже круче. Закон братвы заставляет их идти на поклон вопреки любой логике, а аморфный раскормленный Хлестаков тоскливо бренчит на гитарке какой-то военный шансон и размышляет, продать ли китель с погонами.

Спектакль придуман зло и остроумно, проблема в том, что внутри этой идеи текст пьесы и взаимоотношения героев остаются вполне себе традиционными, школьными, хрестоматийными. Обалдевший от счастья Городничий вульгарно заигрывает с женой, заваливает ее в койку и целует чуть ниже спины. Но все эти точно найденные детали не меняют сути — и в

Есть и еще детали, перегружающие спектакль,—к примеру, кукольный театр, дублирующий женские роли и делающий их какими-то абстрактными. Или картонная карета, неспешно направляющаяся в трактир — она открывает и венчает сюжет, но настоящим финалом становится последний «выход» Городничего. Нет немой сцены, есть минутная пауза: слезы обиды быстро высыхают, о достоинстве, чести или унижении речи не идет. Городничий непотопляем — он аккуратно поправляет значок на лацкане, медленно поднимает голову, глумливо улыбается и решительно двигается навстречу новому ревизору.

Анюта, спасибо за текст — только там не Верди, а Фердий (Фер Диад), герой ирландских мифов и саг.