«Пахита».

Екатеринбургский театр оперы и балета.

Хореография Мариуса Петипа, постановка Сергея Вихарева и Вячеслава Самодурова, сценография Альоны Пикаловой.

Нынешний год в российском балете получил имя собственное — в честь Мариуса Петипа, родившегося 11 марта 200 лет назад. Среди балетных компаний, осваивающих наследство Мариуса Ивановича, оказалась труппа Урал Балета с блестящей командой постановщиков. Отнюдь не прикрываясь щитом с надписью «реконструкция», они предложили свою версию «Пахиты» — балета, который переехал из XIX века в XXI и сменил петербургскую прописку на уральскую.

Разоблачение старинной «Пахиты» — один из фрагментов головоломки с условным названием «реконструкция наследия Петипа». В конце 1990-х ее запустили в Мариинском театре балетный критик Павел Гершензон и балетмейстер Сергей Вихарев. В Петербурге эта история не прижилась, равно как в Москве и Милане. Новая фаза началась уже на Урале с постановки в 2015 году балета «Тщетная предосторожность». Вслед за ней Вихарев и Гершензон начали работать над «Пахитой». Этот процесс чуть не оборвала внезапная кончина Вихарева — но в проект включился худрук екатеринбургской труппы Вячеслав Самодуров, и постановочная команда выпустила свежий, запальчивый спектакль.

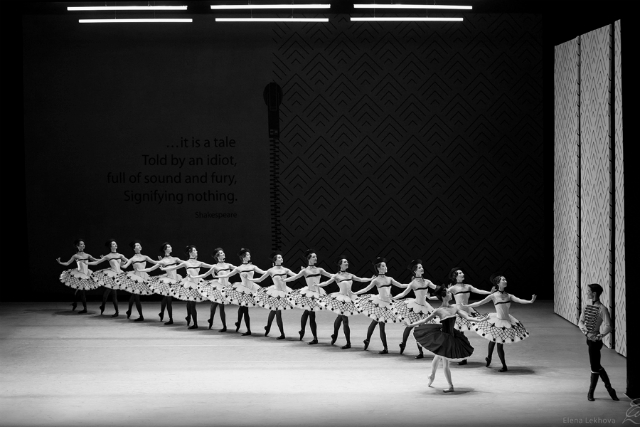

Новая «Пахита» свободно дышит в нескольких измерениях и с легкостью из действия к действию перескакивает в новую обстановку. Из ожившей старинной гравюры она перелетает в экспрессионистский кабинет доктора Калигари; от кофемата и хоккейной трансляции в театральном буфете — к ослепительной сверкающей студии, где и происходит кульминация — роскошное Гран па с пышным кордебалетом в лимонных пачках и черных кокетливых шляпках. При этом от непроговариваемого либретто полуторавековой давности постановщики не отступили ни на миллиметр — но пересобрали «Пахиту» как сборник новелл, объединенных одним бродячим сюжетом. Наивная цыганка, соблазнительная певица кабаре, солистка балета в плюшевом спортивном костюме — это все та же «Пахита», которая дожила до сегодняшнего дня, потеряв по пути только часть запасных деталей. На премьерных показах заглавную партию доверили двум солисткам — жеманной и чуть скованной Мики Нисигути и раскрепощенной Екатерине Сапоговой.

Екатеринбургской «Пахите» плевать на условности времени и расстояния — в ней нет беспомощного утопичного стремления показать муляж старинного спектакля, выдавая его за нечто аутентичное. Старина здесь — не бесполезная ветошь, которая вызывает только фырканье и насмешку и не подлежит восстановлению, а зашифрованная в старинных рукописях красота, ради которой стоит ворошить архивы. Вместо безжизненной мемориальной квартиры Петипа зритель попадает в комнату с квестом — в ней можно заморочить себе голову ребусами, хорошо и много посмеяться или же отойти в сторону и на дистанции подумать, какая ценность была скрыта в старинном балете со столь нелепым сюжетом.

Находиться на безопасной дистанции от этой старины позволяет партитура Юрия Красавина — он сделал, как гласит афиша, «свободную транскрипцию» оригинальной музыки Дельдевеза и Минкуса. Работа Красавина — едва ли не главное, что привнесла екатеринбургская «Пахита» в традицию обхождения с балетами прошлого, чаще всего не обремененными выдающимися партитурами. Если сегодня и следует вызывать к жизни эти призраки, то исключительно таким образом, как это сделал Красавин. Плотную, рубаночно-станочную оркестровую массу оригинала он раздробил на несколько камерных ансамблей и обновил инструментальный состав, пригласив «Пахиту» в ухающий, полный неожиданностей мир. Саксофоны выдернуты из джаз-клуба, аккордеон выписан из парижского кафешантана, а ксилофон взят напрокат у музыкальной шкатулки и запертой в ней механической балерины. В партитуре, кроме того, поселилась целая колония ударных — почти тридцать единиц, которым Карсавин избирательно поручает соло. Получилась не реконструкция и даже не рекомпозиция — музыкальный ребрендинг «Пахиты», радикально обновившей свой образ. Партитура Красавина во многом строится на ироническом отстранении (особенно явно этот эффект считывается в двух фрагментах, хорошо известных балетным артистам и зрителям — Гран па и па-де-труа). При этом композитор не имеет целью никого специально смешить, всегда сохраняет самую серьезную мину и в любую секунду готов оскалить зубы —подтверждением чему «противные» атональные вставки, то и дело распарывающие сладостно-мажорную балетную музыку. Дирижер-постановщик Федор Леднев добился тончайшей нюансировки в этом изощренном смеховом потоке, то утрируя игрушечные триоли и форшлаги, то направляя оркестр в стихию вальса и канкана, то подстегивая его в пантомимных эпизодах, которым Красавин придал кинематографическую упругость.

Карнавальный смех связал все части проекта — и сам спектакль, и буклет-путеводитель по судьбам «Пахиты», и выставку Ballet Imperial. Она разместилась за пределами театра, в одном из закоулков екатеринбургского Ельцин Центра — бывшего торгового молла, превращенного в гигантский современный музей. В центре вернисажа, собранного из насмешливых коллажей и аутентичных фотографий, — балерина Императорских театров Юлия Седова в обнимку с бананом. Это безобидное хихиканье над несуразностью поз и типажей вселенной Петипа — единственное противоядие во времена, когда грезы об империи приобретают угрожающе серьезный оттенок.

Комментарии (0)