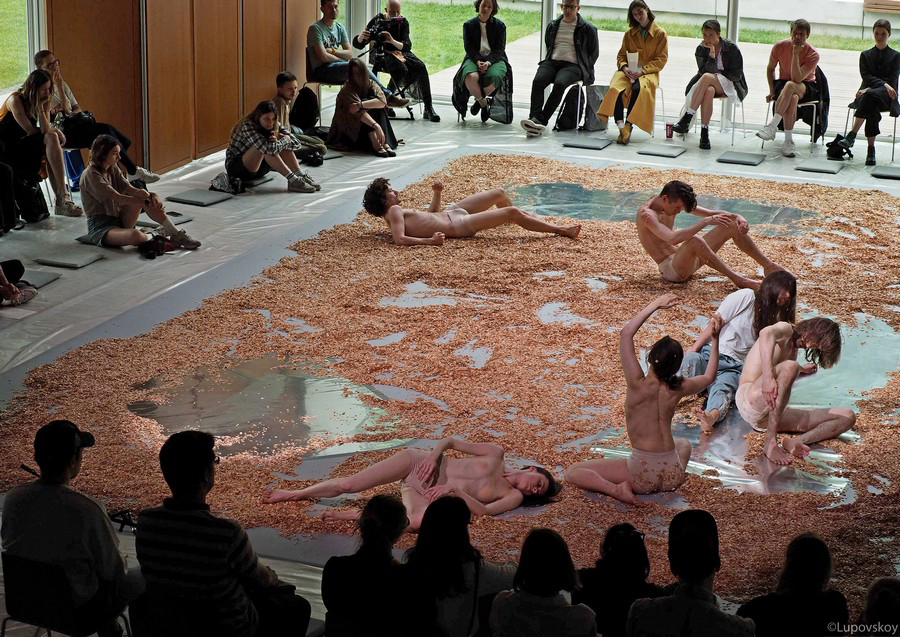

«Сад камней». В рамках резиденции для нового поколения художниц «Своими словами».

Дом культуры ГЭС-2.

Концепция, постановка, хореография Анна Гарафеева, художник Ирина Новичкова, композитор Олег Гудачев.

Дом культуры ГЭС-2, новое выставочное пространство Москвы, смотрится как застрявший во времени и пространстве пришелец. Площадка в здании выведенной из эксплуатации ГЭС на «Красном октябре» открылась в декабре 2021 года — и, вероятно, должна была стать точкой притяжения. Там усиленно поддерживается жизнь, хотя большие события, особенно связанные с современным искусством, сейчас проводить, мягко говоря, нелегко. Белоснежный холл, качественный небольшой зал, очаровательная тихая роща на задворках Дома на набережной (лишь часть локаций) — ГЭС ощущается осколком другой жизни.

Сцена из спектакля.

Фото — Владимир Луповской.

Как ее часть в некотором смысле выглядит и резиденция для художниц «Своими словами». Сайт сообщает, что «программа… запущена в конце января 2022 года, чтобы… способствовать гендерному равенству в культурной среде». Участвовать могли женщины, работающие на пересечении музыки, танца и театра. Вопрос, может ли одна резиденция исправить гендерный перекос, пожалуй, лучше оставить в стороне (что-то лучше, чем ничего). Но о формулировках подискутировать можно.

«Своими словами» названа «резиденцией для нового поколения художниц». Часть прошедших отбор неплохо известны: драматург Екатерина Августеняк, композитор Анна Поспелова, дирижер Мэри Чеминава, художница и режиссер Ксения Шачнева, хореографы Ксения Бурмистрова и Анна Гарафеева. Каждая участница хороша, — но едва ли уже зарекомендовавшие себя художницы образуют именно «новое поколение». Активное — да. Новое — разве что по принципу, согласно которому иногда людей в сорок и пятьдесят называют «молодыми специалистами». Вряд ли кураторы и менторы ГЭС хотели выглядеть такими же прогрессивными, как любые официальные структуры и их представления о поколениях. Однако сбой в парадигме тут можно ощутить.

Сцена из спектакля.

Фото — Владимир Луповской.

Роща

Работа Анны Гарафеевой (в активе — как минимум три номинации на «Золотую маску») «Сад камней» состоит из двух частей и располагается в двух пространствах. Первая — самостоятельное путешествие по Роще. Это одна из частей ГЭС: рукотворный уголок с пушистым газоном, пасторальными березками, деревянной тропой среди цветов. Будто в достаточно забетонированном месте («Красный октябрь» по-прежнему выглядит как огромная фабричная территория) очутился кусок леска. Несложно понять Гарафееву, выбравшую эту локацию, — с такой рощей можно ничего не делать, так она хороша. Первая часть обыгрывает это.

На входе посетители получают партитуру-инструкцию, которая предлагает прочувствовать, в какое симпатичное и экологичное место они попали. Подставьте лицо солнцу, глубоко вдохните и почувствуйте запах воздуха, послушайте шелест и шум города вдалеке, найдите три оттенка листьев, отметьте, сколько людей вокруг в черном, — как будто вместо спектакля (или вместе с ним) попадаешь на медитацию. Можно сказать, что сегмент работает как проводник и лакмусовая бумага: либо ты включаешься в приключение с дыханием, листочками и дальше, вероятно, смотришь танец как продолжение своей практики, либо пребываешь в скепсисе и путешествуешь самостоятельно. Мне партитура для прогулки по роще напомнила шутку, что занятия йогой нехороши тем, что чужой человек рассказывает, как и когда дышать, — возможно, это определило взгляд на представление.

Сцена из спектакля.

Фото — Владимир Луповской.

Зал

Актовый зал ГЭС имеет прозрачные стены. Формально находясь в помещении, танцовщики все равно были вписаны в природный уголок. Шесть обнаженных (голые торсы, синтетические нюдовые трусы, к которым живописно пристают рассыпанные по полу опилки, женские груди смачно «окультурены» телесными наклейками на соски) артистов стоят, сидят и лежат — если присмотреться, как камни в японских садах.

Сам по себе пластический рисунок может выглядеть не самым интересным. Не потому, что он нехорош. Просто люди, которые медленно, иногда почти незаметно, двигаются, мягко меняют позиции, тихонько встают или переползают, тягуче касаются друг друга, тихо дышат, появляются далеко не в одном представлении. Однако простые действия Гарафеева вписывает в нетривиальную среду — и этим «Сад камней» интересен.

Здесь каждая и каждый, включая зрителей, превращается в природный объект: то ли человека, то ли корягу, то ли камень, погруженный в огромный мир. Подобные перформансы часто используют политику свободного, блуждающего взгляда, можно наблюдать за чем угодно. В «Саду» в эту конструкцию невольно включаются и зрители. Вот танцовщица постепенно привстает — а вот моя соседка в офисном платье, которая обустроилась на напольных подушках, осторожно полностью легла. Среда артистическая, искусственно созданная, сливается с внешним миром, — будь то зал и роща за панорамными окнами, партитура Олега Гудачева, в которую встраивается поднявшийся преддождевой ветер и шелест деревьев, или артисты и зрители, которые представляют собой неспешно шевелящиеся объекты.

Сцена из спектакля.

Фото — Владимир Луповской.

В «Саду камней» есть множество микрособытий. Смена освещения (жемчужно-розовое, нежно-желтое, красное), возникновение новых элементов в звуковой картине, небольшие, но из-за темпа очень заметные движения вроде поворота на несколько градусов — все дает осознать, как устроены перемены не в быстром людском мире, а в природе. Первую часть в роще можно рассматривать как необязательную, но она служит комментарием, как надо смотреть танец, что в нем будет важным и «правильным». Человек как часть большого мира, не его «владелец», а скорее декоративный предмет, милая безделушка, — эту мысль можно увидеть в построениях Анны Гарафеевой. Ее танцовщики могут казаться слишком эстетизированными (сколько можно красиво носить телесные трусы, нарочито медленно двигаться, иногда болезненно-изысканно застывать).

Но в постановке есть пластический ключ. Временами артисты принимают позы, отсылающие к художественным образам, — поднимаются на высокие полупальцы, томно садятся, освещенные картинным «розовым жемчугом», имитируют советских метателей диска и копья, стоящих неподалеку, в Парке Горького. Человек в этом «Саду камней» — парковая скульптура. Нечто, что размещено в этом мире кем-то другим, украшает его, но не встраивается до конца. Застывает между собственной красотой и незначительностью.

Комментарии (0)