12 мая, на 93-м году жизни покинула этот мир Алла Евгеньевна Осипенко — звезда мирового и российского балета ХХ века. За сорок лет, прошедших с поры, когда Осипенко простилась со сценой, ее имя не потускнело, не умалилось, а, скорее, засияло еще сильнее, как это происходит обычно с легендарными фигурами. Видеозаписи с ее исполнением (на наше счастье, они есть!) воспринимаются людьми, перед глазами которых давно уже танец новых поколений, не как устаревшие, развенчивающие кумиров прошлых лет, а как непререкаемо прекрасные.

Алла Осипенко.

Ее путь в искусство начался в самый канун войны, когда 21 июня 1941 года девятилетнюю Аллу приняли в Ленинградское хореографическое училище и вскоре увезли вместе со всеми классами в далекую уральскую деревню, где занятия несколько лет шли в совершенно неприспособленных к тому условиях. Но именно там, среди других детей, ее увидели и запомнили А. Я. Ваганова и Л. В. Якобсон. После войны, в старших классах, Ваганова станет ее педагогом, а Якобсон сочинит для нее дуэт «Размышление» (1948), в котором прозвучит первый звонок «великого будущего» Осипенко. Сам Н. П. Ивановский, художественный руководитель училища, был взволнован, признав исполнение 16-летней ученицы «событием очень значительным и для школы, и для балетного театра». В полупозах, полуарабесках юная танцовщица сумела заворожить балетных грандов «совершенством линий и изысканностью ощущений». После подготовленных с Вагановой школьного «Щелкунчика» и Одетты в белом акте на выпускном концерте (1950) Осипенко приняли в Театр оперы и балета им. С. М. Кирова как перспективную лирическую балерину, олицетворяющую главный секрет вагановской методики — «чтобы ноги и руки пели». Именно певучие линии, умение длить и растворять танец в музыке стали отличительной чертой ее искусства в тех классических партиях, которые она щедро получала в театре. Такого внешне изумительного исполнения иной танцовщице хватило бы для славы и профессионального удовлетворения. Но для Осипенко это был почти тупиковый путь развития, чужая территория, где она никогда бы не нашла себя. Как в дальнейшем становилось очевидно, она вообще не для этого была направлена судьбой в искусство, но магия формы буквально обманывала всех в истине ее натуры. Околдованный осипенковским исполнением «Мелодии» Глюка, Серж Лифарь в 1956 году вручил ей, первой из советских балерин, премию имени Анны Павловой, упомянув воздушность линий, поэтическую душу, лицо, утопающее в грезах. «Эфирная Алла Осипенко — скорее благоухание, чем танцовщица из плоти и крови», — шли по ложному следу иностранные критики…

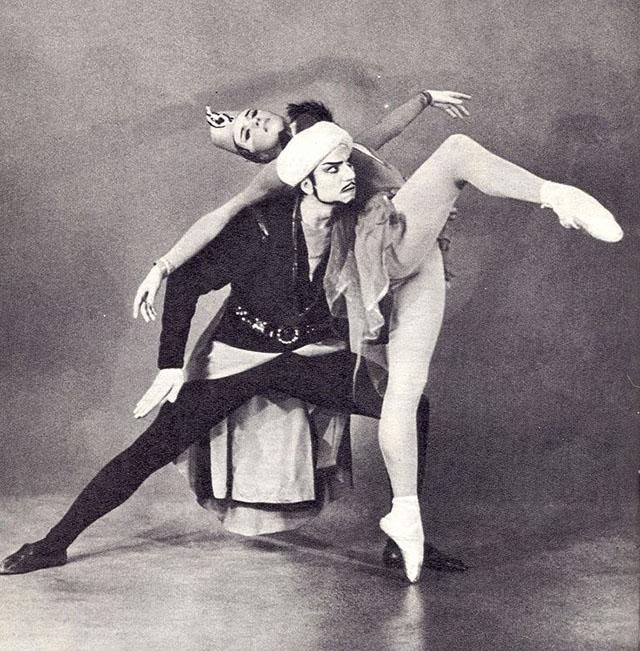

Сцена из спектакля «Легенде о любви».

Из архива А. Осипенко.

В 1957 году, с появлением балета «Каменный цветок» Григоровича, из кокона и дремы выпросталась никем не предвиденная и не узнанная Алла Осипенко. Метаморфозу с балериной совершила Хозяйка Медной горы. С ней закончился период любования безукоризненной чистотой форм артистки, хотя, разумеется, та никуда не исчезла. Но теперь все взгляды сходились в точке силы — оригинальной и властной индивидуальности, заигравшей богатством и накалом эмоциональной жизни. «В ней есть душа, в ней есть свобода, в ней есть любовь, в ней есть язык» — этот тютчевский портрет природы проступил в образе величавой и неукротимой героини в воплощении Осипенко, единодушно признанном триумфом, уводящим в легенду.

После «Каменного цветка» содружество балерины с Григоровичем продолжилось в следующей его постановке — «Легенде о любви» (1961). Хореография центральной партии Мехменэ-бану рождалась из ее типа — выразительности силуэта, графичности поз, эстетичности линий, но главное, из ее нерва и бушующего внутри, в оковах формы, темперамента. И хотя в премьере из-за травмы она не вышла, войдя в спектакль позднее, она узнаваема в четкой каллиграфии партии, в фиксированных позах монологов (до сих пор никто не повторил ее образцовый «мостик»), в ошеломительных поддержках дуэтов. Новаторский аспект партии проступил в полной мере, когда ее начала танцевать Осипенко, уведя свою героиню от открытой трагедии в сторону интеллектуальной драмы, где разум и сила духа не давали выплеснуться горю царицы.

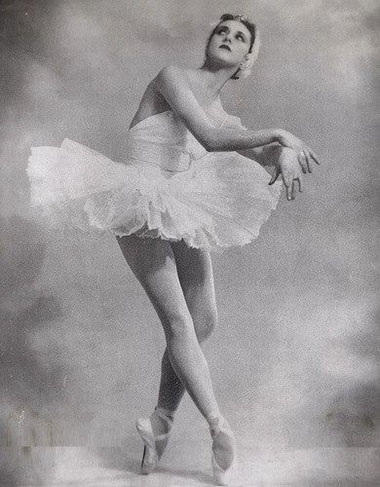

Сцена из спектакля «Лебединое озеро» (1960).

Из архива А. Осипенко.

Вошедшим в силу дарованием Осипенко заинтересовались разные балетмейстеры. Она работала с Бельским, Якобсоном, Сергеевым, Фенстером, Алексидзе, Чернышевым, Мурдмаа, обретя в 1960-е годы репутацию актрисы, жаждущей нового, готовой на эксперимент. Она при этом феноменально танцевала «большую классику» — «Лебединое озеро», «Раймонду», но отказывалась считать классический репертуар своей сильной стороной, постоянно сетуя на недостаток техники, никем другим не замечаемый. Действительно, ни Авроры, ни Жизели, ни Китри не было среди ее ролей, но по причине их очевидного расхождения с ее актерской природой, которая тяготела к страдальческим переживаниям и психологической сложности образов. Поэтому на свою новую непревзойденную вершину она взошла в современном балете Чернышева «Антоний и Клеопатра» (1967), поставленном в Малом оперном театре.

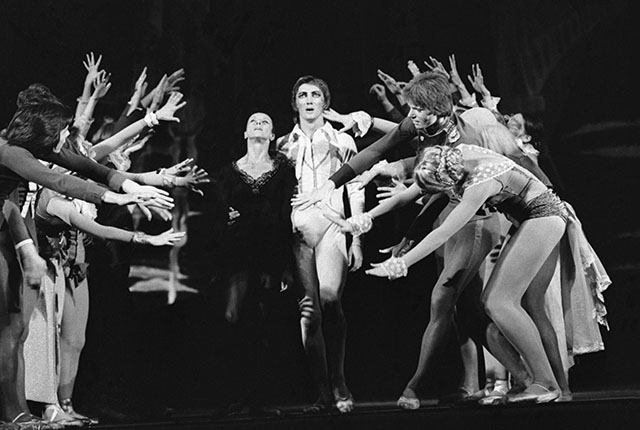

Роль Клеопатры была создана в сложившемся к тому времени партнерстве с Джоном Марковским. Их исполнение, зафиксированное на телевидении в одноактном варианте балета, чисто физически, визуально выглядит не просто опередившим свое время, а танцем в далекой галактике, где двигаются фантастические люди. Этот первый опыт гениального дуэта неразрывно свяжет имена Осипенко и Марковского и в жизни, и в искусстве. Отпущенные дуэту тринадцать лет ознаменуют еще несколько шедевров — но уже за пределами Кировского театра.

Второе десятилетие Осипенко в театре развивалось драматически из-за разногласий с руководством, отсутствия творческих перспектив, поставленного на ней клейма «невыездной». Балетную труппу дважды сотрясали скандалы с побегами Нуреева и Макаровой на Запад, но когда решение уволиться из театра и перейти в «Хореографические миниатюры» Якобсона приняла народная артистка Алла Осипенко, тому, что такое может быть, никто не верил. Однако добровольный разрыв с театром был ее вызовом театральному застою и творческому голоду. Никакие материальные блага и статусные привилегии не имели в ее глазах значения. Она всегда была принципиальна и независима, с обостренным чувством собственного достоинства, воспитанным в семье с дореволюционным прошлым, с культурой Серебряного века. Врожденный аристократизм был неотъемлемой чертой ее внутренней и внешней красоты. Ее отпором любому хамству, расцветшему в театре с директорством Рачинского, служила фраза, произносимая в тот же миг, как только она слышала повышенный на себя голос: «Не кричите на меня». Она говорила это так, что хамы осекались. (Она сказала это и в последний день своей жизни, привезенная на скорой в больницу, не позволив кричать на себя в приемном покое.) Уход из Кировского театра дался ей непросто, в дальнейшем ее редко удавалось зазвать в его стены. Она простилась с alma mater в «Каменном цветке», после которого долго стояла на опустевшей сцене, отсеченная от зала опущенным тяжелым занавесом.

Фрагмент спектакля «Антоний и Клеопатра».

Потом были три года работы с Леонидом Якобсоном, выпускавшим программу за программой в полученной им под конец жизни труппе «Хореографические миниатюры». Под его началом находились десятки молодых артистов и великие Осипенко и Марковский. Он ставил для всех, и дуэту перепало несколько жемчужин — «Полет Тальони», «Минотавр и Нимфа», «Органное адажио» из «Экзерсиса-ХХ», «Блестящий дивертисмент»… Пришло время снова принимать нелегкое решение, еще более трудное, поскольку за дверями труппы их уже никто не ждал, как ждал и звал к себе прежде Якобсон. Но они с Джоном ушли, и, к счастью, не на пенсию, а на вольные хлеба. Готовили сольные концертные программы, выступали, где только было возможно. Видимо, кто-то свыше решил вознаградить Осипенко за это горение и преданность искусству, переменив всю ее судьбу на пять насыщенных сценических лет.

Эти последние балетные годы Осипенко в коллективе Бориса Эйфмана «Новый балет» с 1977-го по 1981-й можно сравнить с ее взлетом в молодые годы в балетах Григоровича. Весь репертуар был тесно увязан с интересами балерины и созданием нового репертуара для дуэта экстра-класса. Здесь наиболее полно выразилось ее художническое кредо — ее устремления к новаторским спектаклям, полная самоотдача сцене, на которой нужно танцевать «на разрыв аорты». «Под покровом ночи», «Двухголосие», «Прерванная песня», «Идиот», «Жар-птица», «Автографы» — это были балетные драмы, позволившие Осипенко воплотить сложнейшие взаимоотношения, коллизии человеческих судеб, трагедии женской души. В союзе Эйфмана с балериной балетному театру открылся Достоевский — на вопрос, что она хотела бы станцевать, Осипенко ответила: «Настасью Филипповну». Танцуя ее буквально «кровью сердца», Осипенко доходила до такого душевного обнажения и такого трагического самосожжения на сцене, что меняла все наши представления о самом балетном исполнительстве.

Сцена из спектакля «Идиот».

Из архива А. Осипенко.

Уход со сцены был для Аллы Евгеньевны громадной трагедией. Смысл своего существования она видела только в танце. Ее последней сценической исповедью стал балет «Автографы» (1981), в котором она исполнила роль балерины Осипенко, завершившей свою жизнь в искусстве. Невозможно забыть благоговение и нежность, с которыми она склонялась к сцене и целовала ее, как родную землю, на прощание.

Алла Евгеньевна прожила еще много лет после завершения балетной карьеры. Творческая деятельность ее, меняя формы, продолжалась. Она снималась в кино у Александра Сокурова, преподавала в Гранд Опера, в Италии и Америке, была педагогом-репетитором Михайловского театра, передавала свой опыт разных партий молодым артистам. Она интересовалась всеми событиями жизни, вплоть до политики и актуальных новостей. В ее доме был всегда поток гостей. Позвонить и прийти к ней можно было в любой день. И каждый миг общения с ней для каждого человека был драгоценным и незабываемым. Вечная ей память!

В эти печальные дни осознания нашей потери я, как и многие, листаю ленту интернета. Под видео с записями Аллы Евгеньевны Осипенко «глас народа» в сетевых комментариях пробирает до слез: люди пишут о сути ее искусства, а читается — как о выкристаллизованной в нем сути искусства балета вообще.

Алла Осипенко (1968).

Из архива А. Осипенко.

«Это не была акробатика, как сейчас. Это был танец, это было движение души. Это было пластическое выражение музыки. Это была вера в чистые идеалы».

«Прекрасная, изящная, талантливая, очень артистичная и нежная!! Аристократка балета!!»

«Балерина с прекрасными данными от природы».

«Каждое движение исполнено чувством и мыслью. Великолепная танцовщица! Нынешним многим балеринам нужно поучиться этому, потому что за техникой порой нет истинного „душой исполненного полета“».

«Какой выразительный танец. Прекрасно сложенная, чувственная и темпераментная».

«Видел у Якобсона, Эйфмана — никогда не забуду!»

«Ноги-ноги… А душа-то какая — искренняя, не подлая, независтливая и благородная!»

«Божественно хороша Осипенко в „Лебедином озере“. И не только».

«На „Антония и Клеопатру“ можно смотреть вечно!! Вообще Осипенко и Марковский как боги — так они совершенны».

«Божественная!!!»

«Идеальная балерина и по сей день!!! Алла Осипенко всегда будет восхищать красотой классического танца. Кроме этого Алла Евгеньевна великий человек, честный и благородный».

«Сейчас балетная техника не ушла вперед, как полагают многие, а отъехала куда-то в сторону, на обочину спорта. Глядя на изысканную красоту танца Аллы Осипенко, понимаешь: вот оно совершенство, надо его сохранить и не отклоняться от этого пути».

«Недооцененная… Какая пластика, линии, Алла Осипенко выделялась среди многих прим».

«Кто ее видел хоть раз, никогда не забудет. И не спутает ни с какой другой».

«Это просто какое-то совершенство во плоти! Я обожаю эту гениальную балерину! Смотрю всегда как завороженная — столько тайны, столько нежности в движениях, в линиях…»

Браво, профессор Зозулина! Спасибо, уважаемая Наталия Николаевна. Всё так, всё так…