«Мрамор». И. А. Бродский.

Музей-квартира Иосифа Бродского «Полторы комнаты».

Постановка Евгения Цыганова.

Алена Ходыкова — Алисе Фельдблюм

Время действия — 28 января 2025 года, место действия — музей-квартира Иосифа Бродского, пространство действия — Петербург и весь мир. Пьеса «Мрамор» написана Бродским в 1982 году, и уже не в «Полутора комнатах», а в американской эмиграции. Актер Евгений Цыганов вместе с командой музея придумал масштабную акцию памяти поэта: прочитать текст пьесы в доме Бродского — в формате онлайн-спектакля, который можно увидеть из любой точки Земли. Концептуально это очень красивая история: с одной стороны — жест возвращения поэта на «его» место, с другой — звучание слов Бродского в день его смерти — сквозь все пространства, с третьей — сами собой возникающие сближения времен и контекстов — антиутопической реальности Публия и Туллия, заточенных в огромной тюремной башне, и современных актеров, вещающих из пределов огромной страны. Впечатляет, да?

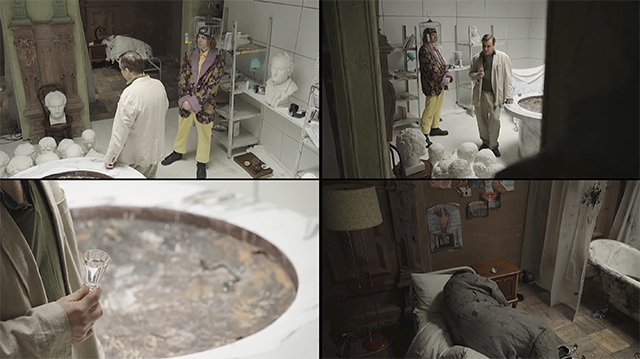

Сцена из спектакля.

Фото — скриншот трансляции.

Алиса Фельдблюм — Алене Ходыковой

Конечно, впечатляет. И не только как акция — как спектакль тоже. Потому что Евгений Цыганов, выступая автором этого проекта (если не сказать — режиссером), подходит к тексту Бродского с точки зрения театра — заточая сегодняшних актеров в роли извечных узников.

В предлагаемых обстоятельствах антиутопически-абсурдистской пьесы «Мрамор» сидеть пожизненно обязаны 3% населения Рима — местный налог на свободу. Заключенные находятся под перманентным наблюдением претора, поэтому и формат спектакля выбран — онлайн-трансляцией. Все мы — преторы, наблюдающие пожизненное умирание невиновных.

Летоисчисление там запретили, поэтому на дворе условный II век нашей эры. В камере двое — римлянин Туллий (Евгений Цыганов) и варвар Публий (Денис Самойлов) — переживают один и тот же день энное количество лет до самого своего конца, оставаясь наедине с чистым Временем. Пока Туллий не решает «опробовать» систему и сбежать, а потом, купив кофе и булочку, вернуться в камеру — потому что свобода есть особое состояние «герметичного» сознания, а не наличие открытого мира. Для Туллия свобода — в слиянии со Временем. Поэтому, выиграв в споре пачку снотворного, он ложится на пол, приставляя к себе поближе бюсты великих (о них — позже), и…

Как тебе кажется, умирает ли в конце Туллий? Провозглашая единственно возможное освобождение — бегством в небытие, он уходит навсегда или засыпает на отведенные снотворным 16 часов?

Сцена из спектакля.

Фото — скриншот трансляции.

Алена Ходыкова — Алисе Фельдблюм

«А разницы нет, Публий! Разницы нет» — как сказано у поэта. Смерть (сон) — выбор, который в контексте пьесы и делает героя свободным. А продолжится ли этот «длинный-длинный ряд дней» или оборвется на наших глазах — дело десятое.

Для меня этот театральный опыт все же остался на уровне концептуальной акции. Опять же, как здорово придумано: онлайн-трансляция (а не обычный спектакль) — жест отказа от пространства, торжество Времени. Но дело в том, что время, которое мы разделяем вместе с героями, в итоге не ощущалось мной «каким-то». «Воздух» спектакля не был накален напряжением философского диалога, не был разрежен пустотой непроисходящего, не был даже монотонен (а «чем монотонней, тем больше на правду похоже» — как сказано у поэта), не был волнующим. В общем, для меня — не был художественно «сделан».

Странная пьеса Бродского сложна для постановки, она толкает к напряженному поиску актерского существования. Публий и Туллий, осознающие себя под ежесекундным прицелом телекамеры, — актеры для некого невидимого претора. Публий и Туллий — циничные и усталые римляне, как бы смирившиеся со своей участью и плывущие в потоке времени (Туллий и Публий, конечно, беккетовские Владимир и Эстрагон, стоппардовские Розенкранц и Гильденстерн — оставленные за бортом событий и сами наполняющие свое бытие). Публий и Туллий — увлеченные философы, сплетающие разговоры о просе и гетерах с философскими спорами о внешней и внутренней свободе. Но Туллий — Евгений Цыганов и Публий — Денис Самойлов существуют в пространстве мемориальной квартиры как бы бытово — будто в обжитом месте, и текст вроде бы произносится ими поначалу нарочито бытово, но до времени.

Сцена из спектакля.

Фото — скриншот трансляции.

Дальше — сложные поэтические и мыслительные конструкции будто только произносятся — как актерская читка. Темп беседы слишком быстр для философского спора (вместо осмысленного рассуждения — готовые тезисы). Их разговоры слишком обытовлены интонационно, чтобы быть нарочитым представлением перед телекамерами. Но их разговоры также — слишком «живые», чтобы быть отстраненной декламацией. Проблема восприятия для меня заключалась в том, что течение текста несется так стремительно, почти без акцентов, что в нем теряются и направление мысли каждого из ораторов, и перемены тем. Однако приема в этом нет — ведь возникают же живые и жаркие точки напряжения: как страстно Евгений Цыганов — Туллий произносит монолог о свободе (когда Цыганов говорит эти строки: «Избавиться от сантиментов! От этих ля-ля о бабах, детишках, любви, ненависти. Избавиться от мыслей о свободе. Понял?» — в голове сразу возникает галерея его персонажей — глубоко уставших от окружающей пошлости, от тягучей бессмыслицы жизни, от рутины и скуки мужчин). Значит, что-то цепляет, что-то моментами воспламеняет, но в этом нет принципа и протяженности. Но это не процессуальное действие, а талантливое актерское чтение.

В этом смысле самым «внятным» и живым персонажем спектакля для меня был Василий Михайлов — птичка-канарейка, яркий сгусток взрывной энергии и иронический обертон. Эксцентричный артист исполняет между актами свои песни проекта «Бомба-Октябрь», базовые стихи Иосифа Бродского, строки Владимира Высоцкого (такой мостик между современной поэзией и уже «классикой»). Задорная стебовая птичка интермедией каждый раз разряжает успевшее за акт стать напряженно-унылым пространство.

А как ты это восприняла, как спектаклю удавалось держать твое внимание?

Сцена из спектакля.

Фото — скриншот трансляции.

Алиса Фельдблюм — Алене Ходыковой

Для меня, напротив, такое «сухое» прочтение — часть концепции. Представь, что эти Туллий и Публий в этой мемориальной квартире не на полтора часа (сколько видели мы), а на всю жизнь. Что дни их проходят однообразно и предсказуемо. Предсказуемо и однообразно настолько, что побег Туллия тоже в каком-то смысле — банальность. Все эти сложные лингвистические конструкции, забавные оммажи, остроумные цитации, философские думы — не в моменте возникшие незаурядности, а не раз повторенная банальность. Они жонглируют репликами, колкими издевками, пошлыми шутками — абсолютно безо всякой энергии и какого-либо включения в разговор. Потому что разговор этот уже был. И будет снова. Мне-то как раз понравилось тут — обесценивание всяких смыслов. Потому что ничто не важно, пока ты заточен в пусть и прекрасной, но башне.

Кстати о ней: как замечательно обустроено пространство! Мария Мелешко преобразует тесные полторы комнаты в «идеальное помещение на двоих: нечто среднее между однокомнатной квартирой и кабиной космического корабля». Две койки, разделенные чугунной ванной, напротив — унитаз, зонирующий комнату на место для сна и место для трапезы, в последнем — круглый стол (он же — лифт, по которому доставляют еду и прочие товары), два стула, стеллажи с бюстами великих (Пушкин назван Овидием, Бродский — Горацием…).

Соединение футуристичного лифта с круглым (по завету Иосифа Александровича) окошком в никуда, фехтования / прогулок / посещения выставок, скажем, в Лувре в VR-очках, поедания каждодневных деликатесов, доставленных лифтом, с подлинной обшарпанностью стен комнаты И. Б., которому по счастливой случайности (почти) удалось не войти в этот процент сидящей в империи интеллигенции, лишь к концу спектакля навело меня на мысль, что это — сайт-специфик. И комната — та самая, и империя — почти не изменилась, даже интеллигенция — прежняя.

Сцена из спектакля.

Фото — скриншот трансляции.

Подчеркнутая отрешенность и циничность этого Туллия мне понятна, как и дурная непосредственность этого Публия — Евгений Цыганов и Денис Самойлов сделались тут чем-то, напоминающим несчастливую семейную пару, вынужденную терпеть друг друга всю жизнь. Оттого — безучастность, безэмоциональность и тотальная безынтересность друг другу. Единственно живым (потому что — свободным) стал персонаж Василия Михайлова — иронически заточенной в клетке канарейки, которая в любой момент может уйти в дождливый Петербург, не оборачиваясь на претора.

Алена Ходыкова — Алисе Фельдблюм

Кстати, о ней! О прекрасной башне. Знаешь, подумала во время показа о каком-то перевернутом сайт-специфике: из мемориальной квартиры Бродского, из полутора комнат, тех самых, о которых поэт в лирическом (и трогательном, и остро нежном, и резко колющем) автобиографическом эссе писал «в остальном эти десять квадратных метров принадлежали мне, и то были лучшие десять метров, которые я когда-либо знал», делается пространство тюрьмы — разве это подходяще? 10 метров свободы в доме Мурузи, в бывшей громадной квартире, ставшей заложницей коммунальной реформы, внутри которой Бродскому удалось сотворить такое укромное место — как он пишет, «баррикаду» между стеной чемоданов и платяными шкафами, его и только его островок свободы (сейфспейс по-нашему) в море репрессивной молчащей советской системы. Разве это пространство, так пронзительно им рисуемое (вспоминаемое), подходит для межгалактической и межвременной тюрьмы? Или же место, в котором по воле судьбы заточены Туллий и Публий, и есть искомое пространство свободы, их сейфспейс? Пока в окна не постучала война или что похуже. Не думаю, не уверена — все же не только свободой внутренней живы (и для Бродского как будто так). Происходящему бы — происходить, а вместо побега в смерть — торжествовать бы жизни. Ну это так, про новостную повестку.

Сцена из спектакля.

Фото — скриншот трансляции.

Эта акция, опять же, — про попытку бунта, про невозможность смирения с жизнью в заточении, про Выход из башни — в рамках интеллектуального действия для энного числа зрителей. За что она мне (концептуально) и очень ценна. Бесконечная жизнь в ожидании, а пока ждем (в музее-квартире, в высокой башне, у телеэкрана, в зрительном зале) — не смиряемся с окружающим мраком.

Алиса Фельдблюм — Алене Ходыковой

Вновь мы не сходимся во времяощущении. По-моему, метафора с полуторакомнтатным «сейфспейсом» — метафора нашей сегодняшней страны. Прекрасной и несвободной. Откуда даже можно сбежать, но непременно захочется вернуться — чтобы умереть. Евгений Цыганов в очередной раз явил героя нашего времени — как ты справедливо написала, — которому свободы дороже Пушкин и Бродский. Потому что лучше честное заточение, чем имитация независимости. Хотя акция эта много больше, чем констатация ущербности нашего положения. Ведь если искусство может занять принципиально пустующие девять квадратов, чтобы на полтора часа оживить давно забытый текст поэта, — значит, жив и поэт, и искусство тоже живо. А мрак — дело временное.

Пусть всегда было солнце,

Пусть всегда было небо,

Жаль всегда было ясно,

Что всегда не сейчас…

— как сказано у поэта.

«…если искусство может занять принципиально пустующие девять квадратов, чтобы на полтора часа оживить давно забытый текст поэта, — значит, жив и поэт, и искусство тоже живо. А мрак — дело временное.» Красиво.

Кажется, что спектакли в записи — оксюморон. Их смотрят, когда нет

возможности оказаться в прошлом или в другой стране. Сегодня это

нередко одно и то же. Виртуальное расширение театра в эпоху ковида

оставим за скобками, так как это была во многом вынужденная форма,

зависимая от обстоятельств.

В онлайн-спектакле «Мрамор» пространство «холодных медиа» и цифровой диктатуры возникает в какой-

то мере из самой пьесы Бродского. В тексте подчёркивается, что тюремная

камера, в которой находятся главные герои — Публий и Туллий —

оборудована множеством скрытых телекамер и телеэкраном. В спектакле

декорацией служит само квартирное пространство, часть которого

напоминает самое себя, а вторая — условное космическое. Действие

умножается через разные ракурсы видеонаблюдения; иногда изображения

пропадают из-за помех и технических сбоев, когда от зрителя нужно скрыть

ту или иную сторону происходящего. Получается, что экран суммирует

кадры с «тюремных камер», встроенных камер видеонаблюдения в

«Полутора комнатах», а также зрительских залов, где проходила трансляция

постановки — и становится сценическим пространством; один кадр —

границей между виртуальными измерениями. Вуайеризм подчёркнут как

действие зрителей, сравнивает их роль с тюремными наблюдателями и

заключёнными одновременно, когда их изображения тоже появляются на

экране. При этом персонажи знают о коллективном бахтинском «третьем»,

но считают его «бездействующим лицом», признают только одного зрителя

— время.

Отношения Публия (Денис Самойлов) и Туллия (Евгений Цыганов) в пьесе —

это отношения варвара и римлянина. В спектакле кажется, что темы героев

приближены к современной формуле, к отношениям гопника и имперца.

Образы полярны и довольно статичны, иногда создаётся ощущение, что

играются характеристики, а не характеры. Возможно, это продиктовано

вербальной акцентностью пьесы «Мрамор», где «платоновские диалоги»

заменяют действие, а герои больше необходимы для выражения разных

точек зрения. При этом помимо Публия и Туллия в пьесе Бродского есть ещё

один персонаж, который представлен там почти закулисным — канарейка

(Василий Михайлов). В спектакле он становится буквальным «человеком за

кадром», которому доступно перемещение через пространства — из

режиссёрской рубки он переходит в зрительный зал музея «Полторы

комнаты», который на экране становится чёрно-белым, потом появляется в

игровом, цветном пространстве камеры Публия и Туллия. Этот же ход

проделывает и сам Туллий впоследствии, совершая побег и материализуясь

из экранного персонажа в объёмного человека для зрителей в зале музея

«Полторы комнаты». Оба перемещения становятся действенным актом, но с

разным эффектом: первое воспринимается, как попадание реального

человека в виртуальный мир, превращение его в персонажа; второе —

нарушение границы виртуального, слом той самой стены.

Камеры создают объём пространства, явно и незаметно подсвечивая

происходящее с разных сторон. При этом только одна из них скрыта совсем

на виду и для героев — в телеэкране, который замаскирован под окно. Там

меняется погода, время суток; там же транслируется то, что видят Публий и

Туллий в VR, когда хотят отправиться в путешествие по местам нашей

приукрашенной действительности. Видения героев, реализованные с

помощью «виртуальной реальности» в прямом смысле слова, и кажутся

немного прямолинейными. Возможно, потому что в пьесе это выглядит более

футуристично и по-оруэлловски, для нас же — уже стало чем-то обыденным,

что сложно перевести на язык сценического.

Вопрос, который повторяется героями время от времени звучит так: «Это

фильм или прямая трансляция?». Для зрителей, которые смотрели

спектакль в режиме «прямого эфира» ответ, казалось, был очевиден: это

трансляция, которая неизбежно станет фильмом после завершения показа.

Но для Публия и Туллия этот вопрос — вопрос их жизни и смерти. Они

адресуют его камерам, часто — именно окну: окну как порталу в другие

миры, окну как камере с изнанки. Но в какой-то момент, почти в самом

конце герои отворачиваются от него, увлекаясь разговором, и на телеэкране

появляется текстовая дорожка — их разговор. В этот момент каждое слово

Публия и Туллия превращается в реплики из пьесы «Мрамор» Бродского. В

этот момент мы понимаем, что персонажи (именно персонажи, не актёры)

озвучивают текст, который когда-то уже был написан. В этот момент

трансляция уже оказывается фильмом. И получается, что власти над

временем нет ни у героев, ни у авторов, ни у зрителей. Ни у тех, кто

пытается её себе присвоить.

Как же понравился мне этот «Мрамор»… Именно «воздухом», легким дыханием, отсутствием того, что Алена Ходыкова называет «художественной сделанностью». Ох уж эта художественная сделанность Бродского, вот уж ее предостаточно в самом материале, куда больше! А Цыганов-режиссер (и отличный режиссер!) все делает изящно, просто, без философем, про замкнутых нас, про «хорошо при свете лампы» с книжкой, про свободу, которая зависит и не зависит от пространства (вовне ее много и мало, внутри — мало и много).

Когда в 1996 «Мрамор» играли в Борее Дрейден и Лавров https://ptj.spb.ru/archive/12/all-12/potomu-chto-sever-dalek-otyuga/, идея отсутствия свободы так не щемила, все это была абстракция. Сейчас то, что играет Цыганов, ощущаешь кожей и разделяешь грудной клеткой. Время сомкнулось с пьесой и со временем ее написания…

Хочется пересматривать. Редкое чувство простоты и кислорода.