Сегодня в Молодежном театре на Фонтанке отмечают 75-летие Владимира Малыщицкого…

23 сентября Владимиру Малыщицкому исполнилось бы семьдесят пять лет. Отлично представляю, как бы он отметил этот день — уж точно никакой помпы, приветствий от начальства и благодарных учеников. Зато шумно и немного бестолково, как во время репетиции. Возможно, во время застолья он бы не отказал себе в праве немного порепетировать. Вот так он начал репетировать на одном моем дне рождения — к удивлению и неудовольствию нетеатральных гостей.

Что невозможно вообразить, так это то, что ему семьдесят пять. Больно нервным, полным тревоги, неизменно пребывающим в состоянии защиты или нападения был этот человек. Для того, чтобы жить долго, надо смотреть на свои обстоятельства немного со стороны. Он же всегда был участником, человеком заваривающим (или расхлебывающим) кашу — впрочем, именно такой градус предполагает профессия режиссера. Тому, кто всерьез ею занимается, следует помнить об опасностях, подстерегающих неутомимых, неуравновешенных, не умеющих себя беречь. Конечно, исключения бывают (вроде Немировича или Любимова), но очень редко.

В последние годы ситуацию Малыщицкого осложнили наступившие глухота и слепота. Теперь он сражался не только с внешними врагами (у него их всегда было много), но и с врагами внутренними, сидящими в нем самом — ему необходимо было доказать, что можно быть больным, но делать то же, что всегда — репетировать сутками, требовать максимума от себя и окружающих.

Так как я сейчас пишу нечто неюбилейное, то надо признать, что Малыщицкий был фигурой трагической. Ему действительно удалось невозможное — он открыл четыре (а некоторые говорят — пять) театров, но это свидетельствует не только о его победах, но и о поражениях. Каждый следующий коллектив не надо было бы создавать, если бы не был разгромлен предыдущий. Кто-то другой давно бы почивал на лаврах и лениво приглядывал за ровно работающим театральным механизмом, а он опять собирал под свои знамена старых и новых соратников. Самое удивительное, что всякий раз случалось что-то настоящее. Когда возникало ощущение, что есть результат, коллектив окреп и встал на ноги — начиналось движение в сторону близкого конца.

После прогона спектакля по пьесе Фазиля Искандера «Джамхух — сын оленя» (1983 г.). Нижний ряд слева направо: Т. Малыщицкая, В. Малыщицкий, О. Попков. Стоят слева направо: первая — А. Попкова, третья — Н. Барышникова, четвертый — Ф. Искандер, пятая — М. Турьян, шестая — Н. Бржзовская, седьмая — Н. Усатова, девятый — А. Акундинов. За их спинами слева направо — второй К. Гершов, четвертый — В. Кухарешин, шестой — К. Черноземов.

Фото — архив Молодежного театра.

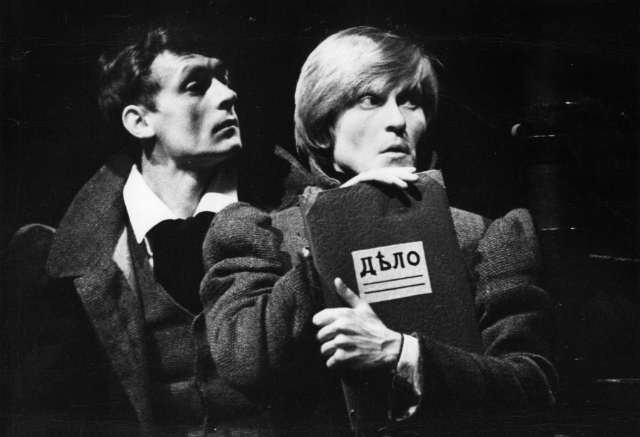

Впервые я познакомился с Малыщицким студентом третьего курса театроведческого факультета. В это время я сотрудничал с газетой «Смена» и тогдашняя завотделом культуры попросила меня написать очерк о студии ЛИИЖТа. Кажется, этот текст не напечатали, но зато целую неделю я прожил жизнью этого театра. В первый же день я попал на читку пьесы Бориса Голлера «Плач по Лермонтову». Когда сюжет приблизился к роковой развязке, раздался настоящий плач — одна из студиек буквально залилась слезами. Так название пьесы из метафоры превращалось в реальность, а сам Лермонтов — едва ли не в сверстника и товарища студийцев. Дело не только в этой девушке, но в том, что для Малыщицкого — и этому он обучал своих актеров — прошлое всегда было живым. Спектакли о декабристах («Сто братьев Бестужевых» Б. Голлера), о народовольцах («Если иначе нельзя» Я. Гордина и Ю. Давыдова), о войне («Отпуск по ранению» В. Кондратьева) удивляли своей подлинностью — требование играть «себя в предлагаемых обстоятельствах» тут выполнялось в полной мере. Можно сказать, это был театр Малыщицкого на войне, театр Малыщицкого во время декабрьского восстания, театр — участник движения народовольцев. Зазора между теми, кто играет, и теми, о ком рассказывается, практически не существовало.

Кстати, каждое четырнадцатое декабря в первые годы жизни Молодежного театра его труппа отправлялась на Сенатскую площадь по маршруту восставших. Безусловно, это был педагогический прием: попробуйте ногами путь своих героев, представьте то, что в эти минуты чувствовали они. Вокруг вас мирный, ни о чем не подозревающий город, — примерно так говорил Владимир Афанасьевич, — а вы несете в себе некий план, который взорвет внешний порядок… Конечно, он имел виду не только декабристов, но и свой театр, который вскоре изменит театральную ситуацию. У него тоже был план — не политический и социальный, а репертуарный и художнический, и он его собирался предъявить.

Из всех четырех (или пяти) театров, которые создал Малыщицкий, наиболее близок мне Молодежный театр 1979–1983 годов. Дело не только в том, что, будучи завлитом, я как мог участвовал в его становлении. Главное, это был действительно замечательный театр — возможно, самый поэтический ленинградский театр этого времени.

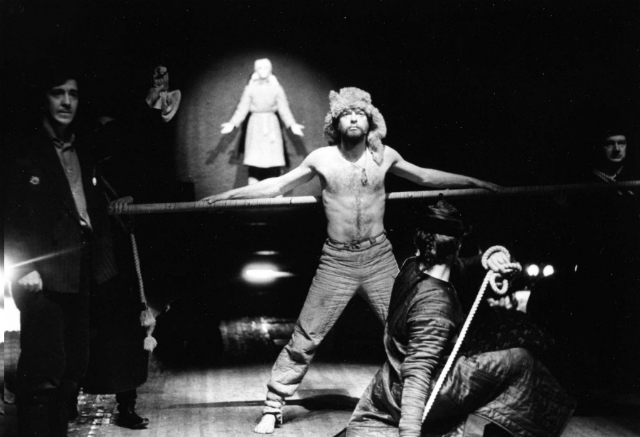

Как известно, границы сцены здесь не были строго очерчены — каждый спектакль игрался в собственном пространстве. Малыщицкий и его сценографы Викторс Янсонс и Александр Орлов могли организовать действие где угодно — в конце или середине зала. Результат был разный, и в тоже время в чем-то схожий — как бы ни располагались скамейки для зрителей, всякий раз получалась небольшая площадь, окруженная народом. В каком-то смысле, это был площадной театр — актеры играли крупно, не щадя себя. На расстоянии протянутой руки от публики лились слезы и раздавались крики отчаяния. Тишина была в дефиците — уж больно взволнованным и смятенным казался мир, о котором рассказывал театр.

Какие метафоры Малыщицкого приходят на память прежде всего? Многие, но сейчас хочется сказать о двух.

Удивительное пространство спектакля «Ах, Невский, всемогущий Невский» по «Петербургским повестям» Гоголя — огромный вращающийся ломберный стол, в середине которого произрастает идущая в никуда лестница (она вполне заслуживает наименования карьерной) — символ бессмысленности надежд и упований. Герои стремились подняться, взбежать или взлететь на ее вершину, но всякий раз утыкались в пустоту. Там, на высоте, каждого настигал момент истины, и он подводил итог своей никому не нужной жизни.

Этот мир разрушали его бесконечные несчастья. В концов концов, он буквально погибал под их тяжестью. Стоящий в центре зала помост разваливался и становился похож на скелет древнего животного. Это был своего рода театральный Страшный суд — декорация не выдерживала горестей персонажей и демонстративно самоуничтожалась.

Еще одним моим любимым спектаклем был «И дольше века длится день» по Айтматову. Интереснее всего здесь была решена фантастическая линия — то, что стало проблемой для других постановщиков романа, тут получалось гениально просто. Над сценой висели шесть или восемь телевизоров. Время от времени они включались для того, чтобы дикторы — точь-в-точь такие, как все советские дикторы, — могли рассказать о полете на планету «Лесная грудь». В эти минуты самое невероятное становилось документальным.

Дикторам с их одинаково-нейтрально-восторженными интонациями противостоял мир обычных людей. Впрочем, обычными они были лишь с первого взгляда. Многие моменты их жизни носили черты древнего ритуала. Тут были ритуал-рождение, ритуал-смерть и даже ритуал-арест… Сюжет говорил о настоящем — сталинские репрессии, жизнь казахского села, — пластика о вечном. Прошлое, настоящее и будущее (это я опять о телевизорах) образовывали гремучую смесь.

Спектакль с участием телевизоров видели немногие — после одного из первых прогонов наш куратор из Смольного высказался по этому поводу неодобрительно. Все же телевизор — это собственность государства. Какие-либо театральные игры с государственным имуществом были начисто исключены.

Решение об отмене телевизоров приняли на лестнице театра и почти на бегу. «Ну а если мы откажемся от телевизоров?» — сказал наш директор в спину уходящему чиновнику. Тот повернулся и процедил: «Играйте». Так походя спектакль был изуродован. Правда, лишившись главного открытия, он все же не был уничтожен совсем.

Это не статья, а беглые заметки. Значит, я волен выбирать то, о чем следует рассказать. Пожалуй, правильно завершить этот текст, начатый днем рождения Малыщицкого, рассказом о его уходе.

Уже говорилось, что такое, как у него, отношение к профессии чревато опасностями, многие из которых он успешно преодолел. В 2008 году Малыщицкий возглавлял свой четвертый (или пятый) по счету театр. Все было бы ничего, — театр обретал известность, выходили новые постановки, — но тут случилось самое страшное. На репетиции «Горячего сердца» (название символическое — он сам был таким горячим сердцем!) у Владимира Афанасьевича случилось подряд нескольких сердечных приступов. Дважды или трижды приезжала скорая помощь, ему делали уколы, но он возвращался в зрительный зал и продолжал репетировать.

Дальше была уже «гибель всерьез».

Саша,спасибо за память и замечательный текст. Н.Бржозовская

Точное название: «неюбилейное». И вечер, устроенный Молодёжным театром, посвященный памяти его основателя, получился прекрасным потому, что не стал «юбилейным». Это была режиссура Малыщицкого, его дрожжи. Люди говорили по существу, и даже те в зале, кто по молодости не застал спектаклей, о которых шла речь, могли ощутить меру подлинности. Слова благодарности ни разу не были благостно-формальными — школа Малыщицкого не позволила бы. Тон задавали друзья и актёры, верные памяти своего режиссера-учителя. Начала Нина Усатова — и стало не просто тепло, а жарко от такой живой актерской памяти! Но и само ее явление на этой сцене заставило вспомнить «Отпуск по ранению», высокую трагедийную ноту, которую высек тогда из начинающих артистов Владимир Малыщицкий. Были и выразительнейшие видеофрагменты, было и достойное явление театра имени Малыщицкого, его последней труппы. Мы увидели «ветеранов» — живейшее, даром что на видео, явление Андрея Анкудинова, любимых актеров Молодежного театра, начинавших у Малыщицкого — Наталью Дмитриеву, Валерия Кухарешина, Елену Соловьеву, Евгения Клубова. Иван Благодёр, человек из старой гвардии Малыщицкого, вывел на сцену своих учеников, отлично выученных петь. И было видно: время переломилось кардинально. Увы, некоторые из них, пожалуй, не были готовы понять ни то, в чём они участвуют, ни сам текст Цветаевой, который пели… Финал, однако, был феерически красив — что, может быть, и расходилось с аскетической эстетикой Мастера, но было всё-таки неизбежной эмоциональной точкой вечера.

Старая сцена в Измайловском саду вспомнила, с чего она начиналась. Этот вечер делает честь и тем, кто хранит живую память о Владимире Малыщицком; он запомнится как важная веха и современной истории Молодёжного театра.

Мне довелось быть в Молодёжном театре на вечере, посвящённом 75-летию В.А. Малыщицкого. И там возникло ощущение, что снова «зазвучал» камертон предперестроечной поры — наверное от того, что на сцене и в зале было много людей, которые отлично помнили застойную эпоху и знали, против чего выступал театр Малыщицкого в те годы.

В наши дни, когда театральный маятник качнулся в сторону режиссёрского самовыражения и попыток превратить драматического актёра в марионетку, по-моему, знаменательна сама память о мастере, который блестяще владел сценическо-пространственной формой и вместе с тем ясно сознавал, что актёр-не только художник-профессионал, а ещё и гражданин. Владимир Афанасьевич сумел найти и сплотить в своём театре таких творцов. Спасибо всем за важную встречу.

Очень жалею, что не была (причина уважительная — юбилей Мастерской, но жаль…) А между тем с Малыщицким связано в моей жизни немало..

На третьем курсе наш педагог В. А. Сахновский послал меня в любительский театр ЛИИЖТа на спектакль «Не стреляйте в белых лебедей!» — чтобы я написала о спектакле в газету «Смена», принеся текст Т. Отюговой. Специально пишу подробно, с именами из прошлой эпохи. Напечататься в тогдашней «Смене» было честью. Короче, моя самая первая ленинградская публикация была именно про спектакль В. Малыщицкого, который в ту пору руководил театром ЛИИЖТа…

А потом с ним же связано огромное впечатление и опять же текст… На сей раз большой и не в газете, а в журнале «Театр» — и это было про «Отпуск по ранению». Лето 1980 г. Отлично помню дату потому, что писала, сидя у коляски месячного сына)) Рецензию эту я не постеснялась поместить в «Охотничьи книги», потому что это «Мама!» — «Володя!» — «Мама!» из начала спектакля стоит в памяти точно так же, как «Я скучаю по тебе!» — Малеванной. Молодежный театр той поры был для нас местной Таганкой (эстетически ей и наследовал, ее эстетику и обрабатывал), и аскеза этого театра была необычайно притягятельна. Моли собственные нападки потом на Падве и его «Звучала музыка в саду» были связаны как раз с верностью той, малыщицкой, эстетитке, гражданственности, ярости. Вот уж кто был начисто лишен спокойной упорядоченной буржуазности — так это Молодежка Малыщицкого!! Когда жесткие скамейки поменялись на мягкие удобные кресла — закончилась эпоха…

А дальше было грустно. Ему не надо было брать Запасной дворец в Пушкине, тем более нашел помещение не он, и сразу было понятно: отъем идеи царскосельского театра у другой театральной группы ничем хорошим не закончится. Все возвращается.

И оно вернулось. И, что скрывать, когда на володинском юбилее выступала группа театра Малыщицкого с ним во главе, — было стыдно траченого молью пафоса, одновременно — заискивания перед залом и Володиным. И вообще стыдно. Видела в театре его имени как-то раз что-то жутковатое и не понимала, как ТОТ режиссер мог поставить ЭТО…Думаю, Владимир Афанасьевич сам себя съел и погубил. Близко не общалась, сказать точно не могу. А жаль утраченных возможностей, энергии, того черно-белого театра, каким была ТА Молодежка со всеми ее братьями Бестужевыми, но еще больше — лейтенантом Володькой, Ниной Усатовой, стиравшей белье и манкуртом-Кухарешиным… А не в этом ли спектакле первый раз в ленинградском театре появились мониторы?… Они, как помню, плохо работали, но были, видео шло…

Молодежка Малыщицкого была эпохой, что уж спорить…

Не имея возможности вступать в полемику с М.Дмитревской по этическим соображениям,т.к. Владимир Малыщицкий — мой брат, хочу только высказать удивление,что профессиональный критик дает оценку более чем двадцатилетнему периоду работы режиссера по одному виденному спектаклю,названия которого не помнит, и поздравлению на юбилейном вечере.Хочу также( с разрешения авторов) привести отрывки из статей тех,кто все эти десятилетия следил за творчеством Малыщицкого.

«Не раз размышляя о театре Малыщицкого я вспоминал формулу Питера Брука — «живой театр»,имея в виду и это его драгоценное качество — театр как личная жизнь,как судьба,как поступок. …Многолетняя работа театра в помещении бывшего жэковского красного уголка (размером с обычную квартиру) на Конюшенной улице кажется невероятной. Потолок можно было достать рукой, а переход актеров с одной стороны сцены на другую возможен был только через двор… И разве не чудо поставить в таких условиях «Пиковую даму» или булгаковского «Мольера»? Да как поставить! «Пиковая» удивила меня не только изяществом и выразительностью театрального решения, но и философской глубиной замысла. А «Мольер» был лучшим из всех виденных мной на сцене. И пусть не удивится читатель, которому тут же память подсказала спектакль БДТ. Я тоже видел тот спектакль, видел не раз и очень любил. И, тем не менее, остаюсь при своем мнениии.

Внешняя сторона спектаклей Малыщицкого аскетически проста. Это эстетический принцип всю жизнь исповедуемый режиссером. Если воспользоваться формулой Ежи Гротовского: «бедный театр». Но в мастерской Гротовсекого не было зрителей, у него ритуальное искусство, а у Малыщицкого «театр спектаклей», где работают законы зрелища, а не ритуала. Здесь «бедность» — не метафора, а жесткие и жестокие материально-экономические обстоятельства, в которых театр работает много лет. Я бы сказал — «избыточная бедность»… И все-таки, и все-таки… И в этих условиях театр продолжает свою героическую работу. Список спектаклей в репертуаре последних десятилетий превышает число пятьдесят.

Последние годы Малыщицкий, как никогда прежде, много ставит классику. Ставит интересно, с той естественной для него мерой искренности, которая начисто исключает как «музейное решение», так и модное ныне «приращивание смыслов». За воплощение классики в сезонах 1995-2000-го годов В.Малыщицкий был удостоен первой премии «Петрополь» (2000)». Г.Праздников «Владимир Малыщицкий: театр как судьба.» Балтийские Сезоны. 2006, N 16.»

«Катастрофа Молодежного театра изменила культурно-психологический климат Ленинграда и продемонстрировала, что театральное сообщество — как и в случае с Голиковым — отнюдь не жаждет защитить собрата.

«Убит властью… убит обществом…»

Дальнейшая героическая борьба Малыщицкого за право на свой театр — особый горький сюжет… Малыщицкий был человеком — и, соответственно, режиссером — идеи. Ни единого раза он не пытался устроить развлекательное зрелище. Он бил в одну точку. Он проповедовал. Собственно все главные его спектакли об одном: человек должен оставаться собой, верен себе. Равен себе.

…Лучшие спектакли Малыщицкого до конца оставались наполнены взрывной энергией, неуклонным стремлением прорваться к себе, к своей сути. При этом они не были однообразны. Малыщицкий точно чувствовал время.

Очень характерен один из лучших спектаклей последних лет — «Заповедник» по повести Сергея Довлатова. Малыщицкий прекрасно понимал, что ушло время форсированного пафоса, в известной мере себя скомпрометировавшего, и требуется противовес. Довлатовская проза была выбрана отнюдь не только по причине бурной популярности автора. Парадоксальное сочетание горькой иронии, самоиронии и того же упорного до фанатизма желания остаться собой и только собой, не уступить ни пяди своей духовной территории, — вот что увидел режиссер в «Заповеднике» за его полуанекдотическим сюжетом.

…Многочисленным оппонентам Малыщицкого стоило бы задуматься — почему с ним работали Володин и Искандер, Айтматов и Кондратьев, почему отнюдь не склонный к снисходительности Любимов в прощальном послании назвал Малыщицкого своим «лучшим учеником». Я.Гордин «Человек идеи и прорыва». Балтийские сезоны. 2009, N 19

Я не критик, не театровед. Я – обыкновенный зритель, пытающийся в меру сил и по мере возможностей следить за театральной жизнью города, в котором родился и в котором живу очень-очень много лет. И я хочу сказать совершенно искренне – вне зависимости от того как и кем из больших знатоков театра это будет воспринято.

Все спектакли Владимира Малыщицкого, что мне довелось видеть (а я видел большинство из его спектаклей), были для меня редкостным подарком, дивным прикосновением к тому, что зовется настоящим Театром. (И поверьте, что не только для меня – по многим откликам своих друзей и знакомых, гораздо лучше разбирающихся в этом.)

В поставленных им спектаклях было главное – неподдельная страсть, полная самоотдача, высокое мастерство и безупречное чувство стиля.

Я знаю, что словеса эти звучат высокопарно. Знаю. Только мне сейчас вовсе не хочется подбирать слова или «взвешивать» фразы. Не хочется. Правда.

Я не имею ни желания, ни права анализировать здесь чьи-либо высказывания и оценки. У каждого свое видение. Я говорю о своем и о восприятии тех людей, видение которых совпадает с моим. А среди них, как уже сказано, было много тех, кто прекрасно разбирается в вопросах театра.

Я не собираюсь петь дифирамбы Владимиру Малыщицкому. Да он уже и не нуждается ни в чьих дифирамбах.

Он сделал то, что мог. И сделал это, на мой взгляд, прекрасно.

Он ни разу не свернул с избранного пути.

Многие ли могут похвастаться этим?..

Что же касается вечера памяти, прошедшего в Молодежном, то я хотел бы выразить огромную благодарность всем, кто его готовил. Это был незабываемый вечер, наполненный искренней любовью к человеку, для которого жизнь и театр являлись единым понятием.

И многие из коротких композиций, и многие из сказанных слов, и текст Бориса Голлера, прочитанный в завершение Наталией Бржозовской, и то, КАК она прочитала этот текст – все это будет помниться еще долго…

Спасибо вам всем.

Спасибо!