«Парк крушений. История одного острова».

Театр Нантер-Амандье (Нантер, Франция) на Новой сцене Александринского театра в рамках Международной Театральной олимпиады.

Режиссер Филипп Кен.

«А где трагедия?» — недоуменно переговариваются зрители, выходя из зала. А нет ее! Сложно представить, что люди, оказавшиеся после крушения самолета, упавшего в море, на необитаемым острове, не впадут в истерику и не станут есть друг друга, а примутся танцевать, обмотав чресла пластиковыми ветками, а под финал вообще устроят вечеринку с коктейлями.

Спектакль «Парк крушений» — о людях в катастрофе, которые восприняли ее как неожиданный отпуск или уикенд. Состояние эйфории выживших не основное, но немаловажное для спектакля.

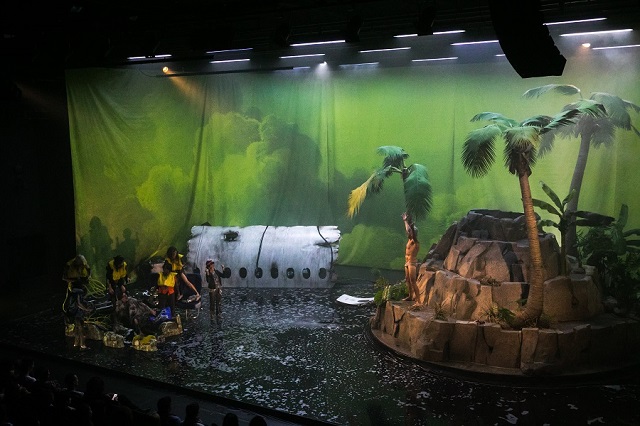

Французский режиссер Филипп Кен апеллирует к нашему восприятию катастрофы, но делает это наивными средствами малобюджетных фильмов категории «Б» (хотя и пластиковый остров на поворотном круге, где легко помещаются 8 человек, и гроза с молниями требуют вложений). Большую модель самолета персонажи несколько раз пронесли перед нами на руках, наглядно демонстрируя, как самолет летит где-то там, в клубах облаков, сделанных парогенератором. В следующей мизансцене мы видим останки этого самолета, упавшего в море. Герои с большим трудом и пафосом, натужно вываливаются из иллюминаторов и барахтаются в волнах. Нам прекрасно видно, что вылезти из самолета просто, что воды по щиколотку, что камни бутафорские, но мы до поры принимаем эту игру, верим, что тяжело, пока все действия на сцене не начинают казаться намеренно преувеличенными: чтобы кинуть канат, «потерпевшие» делают много суетливых движений, а перебравшись через «море», которое только что было таким страшным, вдруг проходят по нему, как по сухому месту.

Игра с условностью продолжается недолго. На острове герои вроде бы обрели мир и спокойствие, нашли бананы и пещеру, и вот уже вышли с какими-то танцевальными па на этот пятачок с водой по щиколотку, который только что был бурным морем. Каменные глыбы перекидали в другой угол, а скалистый остров превратили в бар, вытащив один из камней для окна и повесив неоновую вывеску «OPEN». Но что-то в этой идиллии смущает — может быть, прорывающийся гул и грохот, может быть, неожиданная игра механического пианино, стоящего ближе к зрителям. В момент затемнения на самолет вскарабкивается огромный осьминог и, урча, заползает в открытое окно бара, вызывая панику в рядах «потерпевших». Они выволакивают его наружу и зверски колотят, а когда выпотрошенная тряпочка, которой и был этот осьминог, безвольно повисает в их руках, расчленяют его на кусочки и принимаются тщательно «пережевывать». И кто тут чудовище?

Актеры часто переодеваются или раздеваются, меняют свои лохмотья на бамбуковые листья, а потом и на «коктейльные платья» и гавайские рубашки. То, что вначале смотрелось как странная причуда — все персонажи были в разных, не очень опрятных париках, — в финале встало на место: актеры в очередной раз переоделись, но теперь на них вылинявшие камзолы и бриджи по моде XIX века. Они стали напоминать изрядно запылившихся персонажей Стивенсона или Жюля Верна на острове сокровищ или таинственном острове. Колонисты — вот они, а пиратов нет, как нет и капитана Немо, и волшебных помощников, и даже природа безмолвствует и превращается в гору пластика. Герои в финале оказываются каждый в своем отсеке, как в купе капсульного отеля с лампочкой индивидуального освещения, где-то на космической базе.

Режиссер с удовольствием работает со зрительскими ожиданиями трагедии и подспудно подогревает их. Громом, раздающимся где-то вдалеке; огнем, вырывающимся из жерла вулкана. До этого мы не подозревали, что эта гора — вулкан. Рядом с жерлом потерпевшие находят скелет, но, рассмотрев его, оставляют на вершине и до поры забывают; но мы-то с вами ждем, что сейчас герои точно умрут и сами станут скелетами. Бесхитростность повествования провоцирует либо воспринимать все по «первому плану», удивляясь неприкрытой тюзятине, либо искать и находить последствия «техногенных катастроф».

Спектакль немного напоминает немецкую картину 1930 года «Люди в воскресенье», где герои беззаботно проводят воскресный день на реке — что-то едят, болтают, слегка флиртуют. Ничего особенного, кроме предчувствия героями счастья и нашего знания, что скоро таким воскресеньям придет конец. Так и здесь — легкое, изящное действие с отсылками и к «Космической одиссее» Кубрика, и к пиратским историям про острова, и, наверняка, много к чему другому подталкивает наше сознание искать трагедию, ждать внезапного сюжетного поворота, обязательно катастрофического. Но его нет, «выжившие» подпевают Фрэнку Синатре, танцуют со скелетом, озорничают, почти бессловесно флиртуют и наслаждаются тем, что у них есть — жизнью на искусственном острове.

Сразу после падения самолета, пока еще не рассеялся туман, на гору вышли три странных существа с длинными носами, большими лапами и трубным гласом, в темноте было не очень разобрать, кто это: гигантские кроты или доисторические животные. Они больше не появились. Стало ясно, что нет никого на этом пластиком острове. Про Филиппа Кена говорят, что каждый его следующий спектакль начинается там, где закончился предыдущий. В «Swamp club», который несколько лет назад привозили на фестиваль «Александринский», тоже был огромный крот, живущий в артели каких-то ученых. Надеюсь, между этими двумя спектаклями были у Кена еще постановки, где тема крота получила свое развитие. В «Парке крушений» же тема сошла на нет, люди, поселившись на острове, лишили его какой-то тайны, лишили крота, зато сами беззаботны и веселы.

Комментарии (0)