Фридрих Шиллер. «Коварство и любовь».

Приют комедианта.

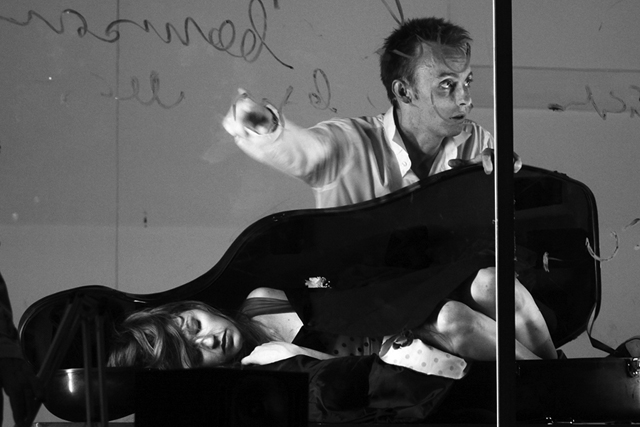

Режиссер-постановщик Василий Бархатов, художник-постановщик Зиновий Марголин, художник по свету Александр Сиваев

Вместо пролога:

Принцесса

Была прекрасная,

Погода

Была ужасная.

Днем,

Во втором часу,

Заблудилась

Принцесса в лесу.

Примерно в таких выражениях можно было бы описать спектакль Василия Бархатова «Коварство и любовь» и закончить на этом. И это будет отчасти правильно — стилистика и язык, выбранные режиссером для прочтения пьесы Шиллера «Коварство и любовь» отсылают к «тюзовской» прямолинейной, неглубокой эстетике, где все должно быть прозрачно, понятно и прочитываемо, а уж приемы, которые использует режиссер, можно увидеть в любом студенческом спектакле, когда студент только начинает осваивать понятие темпоритма и считает высшим достижением включить в нужный или ненужный момент «музон», чтобы у всех душа свернулась, а потом развернулась. Но все это меркнет перед главной проблемой этого спектакля, программной, системной ошибкой, из-за которой не работает ни одна из частей этой театральной машины: выбранный режиссером ход не вскрывает пьесу Шиллера, а убивает ее. По сути, режиссер выступил гробовщиком, похоронив пьесу об обреченности любви в обществе, пронизанном социальными табу, хотя казалось, именно Бархатов способен реанимировать эту романтическую трагедию для молодой публики.

Василий Бархатов идет по довольно простому, на первый взгляд, пути: он переносит действие пьесы в наше время, пытаясь доказать, что год на земле другой, а проблемы все те же: молодой мальчик, сын главы корпорации, не сможет жениться на той, кого любит — дочери звукорежиссера, ибо у отца свои планы на сына, а дочь так сильно любит своего папу, что готова пожертвовать личным счастьем во имя дочерней любви. Ну что ж, идея неплоха, осталось сделать главное — соотнести и замотивировать текст пьесы, сюжетные перипетии, ее стилистику в предложенных новых обстоятельствах так, чтобы было не оторвать, чтобы намертво село, чтобы кончик ножа не пролез между швов. К сожалению, в прорехи дует балтийский ветер, выдувая остатки смыслов. Материал сопротивляется, сопротивляется и зритель, отказывающийся верить в то, что перед нами сегодняшний день и сегодняшние ребята.

Итак, Миллер (Борис Ивушин), отец Луизы (Полина Толстун), превратился в эмигранта, звукорежиссера. У него желтые штаны и повадки бывшего хиппи и рок-н-рольщика. Сцена превращена в звукозаписывающую студию со стеклянной перегородкой. По эту сторону — пульт, диван в правом углу, по ту сторону стекла — пустая белая комната с одиноким микрофоном. По студии шатается вечно пьяный и обдолбанный рок-музыкант в синих трусах и рыжей рубашке, всегда готовый заняться сексом с любимой гитарой. Женщина (то ли мать, то ли любовница отца), тоже пытается изобразить из себя жертву свободы рок-н-ролла — с распущенными волосами, в коротких шортах и сапогах-галифе. То есть мы понимаем атмосферу, в которой выросла эта милая девчонка в джинсах: рок-н-ролл и свобода впитаны ею с молоком матери. А теперь главный вопрос: где вы видели эмигранта-звукорежиссера в нашей стране? Ну, о котором бы все шептались — а, этот звукорежиссеришка — эмигрант… В нашей стране эмигранты занимаются несколько другой работой. Я могу провести экскурсию для режиссера Бархатова — на Сенной рынок, расположенный неподалеку от театра «Приют комедианта». В стране с разрушенной социальной иерархией, где учитель — просто бедняк, а бандит — богатый человек, где слой городской интеллигенции вымыт, слово «эмигрант» имеет только одно значение: гастарбайтер, и неважно, кем он был в своей стране — за парня с паспортом зеленого цвета не согласится отдать дочь даже самая последняя люмпенша из соседнего подъезда — презрение к униженным и ненавидимым в этой стране сопоставимо разве только с ненавистью к фашистам… Так вот, в этой стране ставить историю том, что сыну главы корпорации некомильфо жениться на дочери рок-н-рольщика, а дочь рок-н-рольщика вдруг становится святее Папы Римского и начинает проповедовать своему парню, предлагающему ей сбежать, что не имеет морального права отбирать сына у его отца — это какая-то нечуткость к сегодняшнему дню, которая оборачивается катастрофой эстетической.

Все вызывает вопросы, начиная от выбора актеров. На роль молодого возлюбленного Фердинанда приглашают Илью

Деля — актера с очень сложной индивидуальностью, неврастеника, который играет слабого мальчика с гитарой, косящего под отвязного рок-н-рольщика, смешно напивающегося виски из маленьких бутылочек в будуаре леди Мильфорд (Мария Иванова), чья история — это история трагической первой любви, из-за которой в наше время сигают из окна

Но это — полбеды. Гораздо печальнее, что в спектакле отсутствует главное напряжение — напряжение между Луизой и Фердинандом. На протяжении всех трех с половиной часов, вглядываясь в очень красивое лицо прекрасной актрисы Полины Толстун, спрашиваешь себя — а что она играет? Какая у нее история? Любовь к Фердинанду — любви нет. Понять, почему она отказывается бежать с возлюбленным — решительно невозможно. Поверить, что девочка, выросшая в семье, где главным было слово «свобода» и звучал Pink Floyd и др., вдруг превращается в принцессу, вещающую чужеродный текст о святых узах сына и отца, которые она не может разрушить… чтобы поверить в это хоть на минуту — нужны железные мотивировки. Цельнометаллические. Мучительный выбор между любовью к отцу и любовью к Фердинанду здесь не реализуется — хотя бы из-за того, что перед тем, как пришло время сделать трагический выбор, Луиза мучила своего папочку угрозами, что скоро она покончит жизнь самоубийством и пусть папочка не слишком горюет. То есть режиссер не в состоянии внутри той концепции, которую он предложил, выстроить отношения между героями. Вместо развивающейся драмы каждого из персонажей — Миллера, отца Фердинанда, Луизы, Вурма, леди Мильфорд, предложен монтаж эпизодов, внутри которых основным приемом является трюк, аттракцион. Мыслить короткими, эффектными сценами Василия Бархатова, наверное, научило телевидение. Но я-то телевизор не смотрю. Мне-то что делать с моими вопросами? Я же жду, что мне, наконец, расскажут трагическую историю людей, у которых рок отныне — это их социальное происхождение, и никакая любовь не в силах преодолеть силу этого всемогущего бога. Либо о трагедии первой любви, которая трагична по определению, и неважно, кто у тебя папа. Я не знаю, зачем режиссер выбрал эту пьесу. Не знаю. Не понимаю. Иногда мне казалось, что весь спектакль — лишь повод к тому, чтобы в темноте звучало «Silence is sexy». Ну да, красиво, я тоже люблю хорошую музыку, ну и? Поговорим о музыке?

Все так. Режиссер не отношения между персонажами создает, не мотивирует их поступки и решения. И не историю нам рассказывает. Он историю показывает. Окно звукоизоляционной комнаты, в котором мы видим только части тела того или иного персонажа, сильно напоминают рамку картинки в комиксе или манге. Подобный внутрикадровый монтаж для театра применялся режиссером в «Шербургских зонтиках». Но может он пытается сделать другой жанр — театральную мангу? «Музон» не для души и темпоритма, а чтобы заполнить паузу, когда одну картинку надо сменить на другую. Актеры упорно пытаются играть психологический театр, а вся их деятельность могла быть сведена к присутствию, было бы достаточно. И текст сократить, чтобы любая реплика помешалась в смс сообщение. Может тогда бы, «реанимация романтической комедии для молодой публики» удалась.

После этого спектакля вдруг думаешь: «Истина страстей и правдоподобие чувствований в предлагаемых обстоятельствах» — не пустой звук. Изменяя предлагаемые, перенося действие в другой век, переодевая героев, нужно же при этом добиться и истины страстей, и правдоподобия чувствований — хоть какого-то правдоподобия… Нужно все «приноровить» к новому веку так, чтобы я хоть на секунду поверила, что эта «куколка-балетница» Луиза – современная девочка и дочка рокера. Чтобы я поняла, почему эти современные люди, вот так одетые и тут живущие, — изъясняются длиннющими, выспренными романтическими монологами, при этом пишут смсы… Чтобы не задавала вопросов – отчего красавица Луиза не может стать женой сына главы корпорации, если сегодня любая красотка модель может стать женой олигарха на счет «раз», и никаких социальных преград тут нет (только национальность и статус беженца, о чем справедливо пишет Е. Строгалева). Чтобы я поняла природу дикой привязанности этой девочки к отцу, ради которого она расстается с возлюбленным и возводит на себя напраслину (а потом говорит папе, что покончит с собой….) Чтобы я хоть что-то поняла про взаимоотношения анемичной Луизы и нервического Фердинанда…

Но нет. В. Бархатов мыслит не аналитически, а назывно. Ему важно расставить флажки, дать атрибуты современности (ну, смс вместо писем – и что?), а не суть. Это такой «театр неточной социальной маски», где режиссер (музыкальный режиссер!) почему-то не ловит несовпадений лексики, ритма и картинки. Хорошо, пусть нам не дают разбора, но почему так неряшлив монтаж, так режет режиссерская аритмия (что тоже странно для режиссера музыкального). А все от того, что нет смысла, нет посыла, порыва… а мастерства тоже нет.

В выборе актеров Бархатов мыслит типажно: Миллер всегда высокий и худой, Президент представительный седовласый, а Луиза хороша собой…

После прелестных «Шербурских» странно писать все это. Там – стиль, тут – бесстильность, там – ощущение целого, здесь – «раздробь» аттракционов (согласна с Е. Строгалевой). Актеры, лишенные разработанных партитур ролей, выдают пустой пар темпераментов… И все предсказуемо. С самого начала мы понимаем, что это про «поколение колы». Да, уже не «пепси»: в руках героев почему-то кола, упорно именуемая лимонадом…

Несколько театров ставит именно эту пьесу Шиллера. С чего бы? Со времен глобального спектакля Чхеидзе, действие которого разворачивалось как бы после конца света, когда все уже свершилось, когда отлетел эхом звук вселенского обвала, звук космической катастрофы, — «Коварства и любви», кажется, не было. Не знаю, что протранслируют нам следующие спектакли (Пушкинского центра и МДТ), но спектакль Бархатова удручает не просто непродуманностью, а какой-то глупостью. Там глупо все: и предлагаемые, и страсти, и «правдоподобие»…

Надежда, я тоже думала о жанре, о плоской, неслучайной масочности второстепенных персонажей, но для манги необходима тонкая стилизация, рисунок, манга — это рисунок и канон, здесь рисунок неряшлив и даже какие-то визуальные вещи, находки вызывают недумение. Как пример: во второмакте,кажется, во время последнего объяснения с Фердинандом Луиза дублирует текст сурдопереводом — на этом можно было бы выстроить целую систему общения, выйти из этого дикого диссонанса — необхдимости сотносить текст с данными обстоятельствами, но нет- сунуто в одном эпизоде и забыто. И главное — нет красоты визуального и музыкального текстов. Я помню знаменательный спектакль Херманиса Барышни… после которого многие бросились обвинять режиссера в формализме. Но там красота была такая… до сих пор перед глазами стоит…

Лена, и прекраснейшие «Барышни» были идеально ритмичны. Так же, как Д. Черняков в «Двойном непостоянстве» разрабатывал ТАКУЮ звуковую партитуру, что это имело сильнейшее эстетическое воздействие (вот тут точно не нужны были псих.подробности). Чернякова мы с Вам и вспоминали потому, что пространство подобное…

Но у Бархатова актеры тяжело и неясно переживают какое-то переживание, а мы краснеем от натуги, пытаясь понять суть их тяжелых переживаний… О каком формализме говорит Надежда, когда форма спектакля не выверена и грязна, это-то и удручает…

Музыкальные режиссеры не проходят в «школе» драматическую режиссеру. Они переодевают музыку, идут и вынуждены идти на поводу у нее. А когда музыки нет, то и режиссуры нет. А интеллектуалы усматривают в этом пук — жесте, свойственное только им глубокое осмысление,

За издевательский пролог я бы посоветовал автору извиниться. Из-за критических статей подобного рода у меня сложилось весьма настороженное отношение к «Приюту комедианта». И на «Коварство-любовь» я пошёл почти случайно.

Мне казалось, что задача критика – вникнуть и понять. Елена Строгалева, напротив, не сумев вникнуть, обвинила режиссёра в «тюзовской» эстетике, где всё должно быть прозрачно и понятно», и при этом ничего не поняла. «Написано по слогам, но так читают в первом классе, поэтому мне ничего не понятно» — наверное, таким был ход её мысли.

Режиссёр Василий Бархатов взял пьесу времён немецкого романтизма и решил перенести действие в наше время, или использовать для него антураж нашего времени – студию звукозаписи, сотовые телефоны, уничтожители бумаг… А если переносить действие, но при этом не переделывать текст, то сам собой напрашивается основной художественный приём решения спектакля. И этот приём – гротеск. Причудливое и контрастное сочетание правдоподобия и карикатуры, ужасного и смешного, безобразного и возвышенного. Где смешное и забавное неотделимо от страшного и зловещего.

Гротеск выражается в аморфной кукле-музыканте, в диванной акробатике Фердинанда и Луизы, в вызывающем макияже леди Мильфорд, её страсти к Фердинанду, действительно похожему на мальчишку… Буффонада с пристрастным допросом Миллера и весь 300-летний романтический текст среди атрибутов 21 века – тоже элементы гротеска, который, на первый взгляд, мог показаться избыточным. Однако к началу 2-го действия стало понятно, что если б существовал какой-нибудь «градусник» для измерения гротеска, то оказалось, что на протяжении всего спектакля его «температура» одинакова и поддерживается на одном уровне с высокой точностью! И после осознания данного факта гротеск, так нелюбимый мною за искусственность, просто-напросто ушёл в фон, и началось приятие спектакля, с волнением и сопереживанием.

Поэтому спектакль мне понравился. Там замечательно продумана сценография, где стены, двери и стеклянные перегородки в иные моменты оказались не менее важны, чем актёры. Ритм спектакля выдержан так же чётко, как и уровень гротеска. А некоторую неестественность в актёрской игре я заметил только в начале спектакля у Бориса Ивушина (Миллер).

Критиков, обвиняющих режиссёра в «раздроби аттракционов» и «монтаже эпизодов», отошлю к началу главы «Композиция» из учебника Ю.Барбоя:

«Композиции Мейерхольда…держались не актами, а сценами или эпизодами, действие двигалось квантами, вместо единой волны были сгущения и разрежения, пропуски и толчки, швы зияли, и это было естественно». Что же получается, quod licet Мейерхольд, non licet Бархатов?

«Коварство и любовь» – трагедия двойственности. В ней два слишком разных мира, которые могут существовать только сами по себе. В какой-то степени гротеск в спектакле – это парафраз конфликта двух миров в пьесе. Гипербола конфликта и его алогизм вместе взятые дают право на жизнь иррациональности. Поэтому дочка рок-н-рольщика Луиза может вспомнить о святых узах отца и сына, и уступить судьбе, отказавшись от любви к Фердинанду. Может и покончить жизнь самоубийством, будучи не в силах выдержать такую ношу. И при этом не перестать любить отца.

Так что лимонад под названием «Кока-кола» с красно-белой этикеткой тоже выбран не случайно.

Вместо послесловия.

«Эмигранты». Когда-то я снимал комнату в Купчино, которую после меня занял эмигрант из Афганистана. Он не торговал на Сенном рынке и не укладывал асфальт, а преподавал физику.

«Слабый мальчик». Человек с кипящей кровью, готовый послать лесом могущественного отца и раскрыть его злодейства, не может быть слабым. Илья Дель на сцене – это настоящее наматывание нервов на колодезный ворот. Он – живая страсть, хоть и не обладает внешностью героя-любовника. Поэтому в любви леди Мильфорд нет ничего странного.

Мне не кажется, гротеск не может выражаться в «аморфной кукле», уж простите. Мне кажется, что гротеск, если это он, не касается отдельных элементов, а касается общего, всего. Сценический гротеск все же подразумевает некий выход из привычных координат во всех элементах действия. А где здесь это? Режиссер путается в приемах…Что гротескового в Луизе? В Мильфорд?

Мне не кажется, что перенесение в сегодняшний день — гротестк, а кажется, что повсеместный штамп…

Мне не кажется, что «раздробь аттракционов» равнозначна их монтажу….

Мне не кажется, что грим леди Мильфорд гротесков, он вполне по-бытовому светский, просто с гламурных страниц, да и играет актриса не гротесково, как и все остальные… А играют по-разному, кто что умеет.

Мы очень по-разному воспринимаем спектакли.

Марина Юрьевна, перечисляя то, в чем выражается гротеск «Коварства-любви», я поставил многоточие, дабы не слишком занудствовать. Поясните, пожалуйста, что вы подразумеваете под «всеми элементами действия?»

В Луизе и Мильфорд отдельно взятых, вырванных из ткани спектакля, ничего гротескового нет. «Раздробь аттракционов» не равнозначна их монтажу, о чём свидетельствует употреблённый мной союз «и», а не «или»

Может быть, для вас, видевшей сотни спектаклей, перенесение в сегодня — это повсеместный штамп, но для меня, пришедшего с незамыленным взглядом, всё выглядело органичным и качественно проработанным. Переубедите меня по основным пунктам комментария, если я не прав. Хотя следовало бы обратиться с такой просьбой к Елене Строгалевой

Интересно, Федор (если вас, действительно, так зовут), чем вас не устроил прекраснейший светский поэт, процитированый мною? За что мне извиняться? За то, что мне кажется, что в этом четверостишии дан код к данному спектаклю?

Далее — мне трудно дать вам комментарии к вашему очень невнятному комментарию, прежде всего потому, что существует известная проблема театральной терминологии. В даном случае то, что вы подразумеваете под гротеском и буффонадой, мне кажется, не является таковым. собенно когда я читаю про градус гротеска или вот это: «А если переносить действие, но при этом не переделывать текст, то сам собой напрашивается основной художественный приём решения спектакля. И этот приём – гротеск.» Извините, не напрашивается. Если режиссер не развивает эту коллизию между несовпадением времени и текста, то мучается зритель. … Да Бог с ним, с гротеском. Пусть макияж леди Мильфорд для вас гротеск, а не просто макияж, как мне казалось до этой секунды. Но гротеск, как формальное качество спектакля, должен работать на идею спектакля. Он должен быть очевиден. Как писал Станиславский: » «Беда, если при создании гротеска зритель будет спрашивать . Беда, если вам придется объяснять после этого . Здесь могила всякого гротеска. Он умирает, а на его месте рождается просто ребус «. Так вот, тело спектакля Бархатова — набор ребусов, разностильных, немых, сомнительных, каждый из которых вызывает вопрос. В финале Чайки Някрошюса Треплев и Нина надевали бумажные огромные клювы, махали руками как крыльями и тоскливо кричали — вот это то, что называют трагический гротеск и крики людей-чаек не над было переводить на языки родных осин. Здесь же режиссер почему-то с помощью формально-выразительных средств не в силах выстроить конфликт ни на одном из уровней: кто против кого, что против чего. Здесь актеры существуют в разных актерских техниках, здесь не ночевала двойственность миров. Конфликт здесь был один — между формой, которую выбрал режиссер и текстом, текстом Шиллера. Но этот конфликт не выглядел содержательным, если он и был заложен режиссером, то реализовался трагикомически и подмял режиссера и спектакль под себя.