«Берендей». С. Носов.

Магаданский государственный драматический театр.

Режиссер Дмитрий Павлов.

О магаданском театре известно мало. Практически ничего неизвестно. Получив приглашение от главного режиссера Дмитрия Павлова приехать и отсмотреть спектакль, я тут же обратилась за помощью к интернету. На официальном сайте, кроме информации о том, что Магаданский государственный драматический театр еще и музыкальный, других сведений нет.

Меж тем, у театра богатая и непростая история. Инициатором возникновения его стало Управление Северо-Восточных исправительно-трудовых лагерей — УСВИТЛ (Севвостлаг) и лично коммунист и чекист, первый директор Дальстроя Эдуард Берзин. Появившись в 1933 году, тогда еще клуб УСВИТЛ был одним из средств «перековки» кадров с помощью так называемой культурно-воспитательной работы. Небольшая труппа, собранная из отбывающих срок актеров и режиссеров, готовила поначалу развлекательные, комедийные работы, а затем переключилась на более серьезный репертуар: пьесы К. Гольдони, А. Островского и У. Шекспира.

С 1938 года клубу УСВИТЛ присвоили официальное звание «Магаданского драматического театра им. М. Горького». Выстроили специальное здание. В нем и сегодня все сохранилось ровно так, как было 70 лет назад. Работники театра рассказывают, что это — стратегический объект, что внизу, под оркестровой ямой и подвалами, есть бомбоубежище и более того — система разветвленных подземных ходов, ведущих в бухту Нагаева, администрацию города и на рудники.

В разное время на сцену Театра им. М. Горького выходили Нина Гамильтон, Георгий Жженов, Надежда Изаксон, Вадим Козин, Валентин Португалов; здесь ставили Леонид Варпаховский и Георгий Кацман. Расцвет театра приходится, согласно сведениям А. Г. Козлова, на 1930–1950 годы — что понятно и объяснимо. Однако, как только появлялась возможность, артисты покидали театр, уезжая на материк. Настал долгий период затишья.

С этого сезона в театре новый главный режиссер — 35-летний петербуржец Дмитрий Павлов. В 2010 году он окончил мастерскую В. П. Фунтусова при СПбГУКИ. За пять лет успел поработать в театрах Санкт-Петербурга, Грозного, Выборга, Москвы и Тбилиси. В послужном списке — спектакли по произведениям М. Хейфеца («Спасти камер-юнкера Пушкина»), Л. Зорина («Варшавская мелодия»), О. Богаева («Марьино поле»), Б. Рацера и В. Константинова («Диоген»). Именно после постановки «Диогена», выпущенного в магаданском театре годом ранее, Д. Павлов и был приглашен на должность главного режиссера.

Новая работа — «Берендей» Сергея Носова. Пьеса написана в начале 90-х — в период безвременья, когда одни ценности ушли в прошлое, а другие еще не были сформулированы и озвучены. В центре два главных героя — Рюрик и Владимир. Первый — ушлый, шустрый, предприимчивый; второй — спокойный, думающий, интеллигентный. Встретившись на условной железнодорожной станции, они едут в никуда, меняя одну похожую остановку на другую.

Дмитрий Павлов ставит, как написано, сохраняя авторский колорит: если 90-е, то значит, обязательные огромные клетчатые сумки-баулы, до отказа наполненные всякой утварью, — герои вечно таскают их за собой в надежде «продать и разбогатеть»; деревянные ящики, в которых они буквально живут. Собственно, на сцене и нет ничего, кроме дощатых прямоугольников, выполняющих самые разные функции. Поставишь рядом, перевернув вверх дном, — лавка в поезде. На попа, один поверх другого — трибуна гласности. Одиночный ящик — кровать. Он же, но перевернутый — табурет или стол.

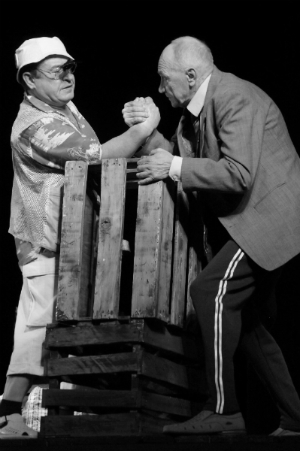

Актеры Валерий Бунякин, исполняющий роль Володи, и Алексей Яновский — Рюрик играют советских людей, работяг, внезапно оказавшихся вне системы, потому что нет ее, изжила себя система, распалась. Предприимчивый и бодрый Рюрик быстро перестраивается: там, где можно — соврет, где плохо лежит — возьмет. А спокойный и смирный Володя пребывает в полнейшей растерянности, не зная, как быть дальше, что делать и куда податься. Разные внутренне, они и внешне принципиально несхожи. Оптимист Рюрик-Берендей в панаме, гавайско-цветастой рубахе, жилетке и шортах ниже колена, вечно юморит, громко и много говорит, елозит, не сидит на месте. Скупой в движениях философ Владимир, на котором из одежды знакомые всем треники с вытянутыми коленками, да рубашка, говорит неспешно, вкрадчиво, тихо. Совершая совместное путешествие, они, не всегда находя общий язык, тем не менее, мирно сосуществуют, символизируя противоречие русской души, соединяя то самое Западное (рюриковское) и Восточное (византийское — владимирское) начала.

И все бы хорошо, и ехали бы так друзья в неизвестном направлении, поругиваясь и снова примиряясь, если б действие не происходило в России. А потому неотъемлемым элементом путешествия становится страх. В пьесе герои боятся буквально, что их снимут с поезда за безбилетный проезд. В спектакле Дмитрия Павлова этот мотив сохраняется, но приобретает демонические, инфернальные очертания. Периодически на сцене появляется фигура Свистуна, которого играет Сергей Черных. С подведенными сажей глазами, в военном кителе, обвешанный металлическими цепями, он — живое воплощение персонажа, сбежавшего со страниц гоголевского «Ревизора» или «Истории одного города» Салтыкова-Щедрина. Свистун никогда и ничего не говорит, но зато добродушно квакает или зловеще свистит, снимая героев на каждой остановке. Странная эта фигура отвечает за закон и порядок в его собственном понимании.

Единственное отступление от пьесы происходит ближе к финалу. Герои не теряют способности мыслить, не переходят на непонятный берендейский, а напротив — обретают возможность внятно формулировать. Сбросив маски, актеры выходят на авансцену, и каждый произносит по краткому монологу. Звучат реплики о неизменности сознания русского человека, о его вечном пребывании в состоянии межкультурья, о том, что в этой стране — неважно, какое название она носит — Русь, Россия, СССР, — как ни крутись, ты скован по рукам и ногам. И эта тема находит отклик в зале, в зале, где большинство зрителей — потомки репрессированных.

Комментарии (0)