О XV Международном театральном фестивале тюркских народов «Науруз»

УРОКИ МЕТАФИЗИКИ

Фестивальная программа «Науруза» всегда выстраивается как высказывание об особом, очень индивидуальном и очень живом мире тюркоязычных театров. «Науруз» каждый раз оказывается не просто смотром спектаклей, но диалогом театров, удаленных друг от друга на тысячи километров, у которых вдруг обнаруживается так много общего, что весь фестиваль превращается в исследование, в своего рода научную конференцию, где у внимательного зрителя сами собой рождаются глобальные обобщения, большие вопросы, частное становится универсальным и бытовое бытийным. Отдельное и хаотичное складывается в целое, в строгую астрономию тюркоязычного космоса.

Перед фестивалем.

Фото — архив фестиваля.

Первое и самое очевидное общее у всех тюркских театров — это особенные отношения с метафизическим. Люди здесь относятся к инобытию, как к естественной структуре мира. Собственно, это никакое и не инобытие. Метафизическое вливается как естественный состав мира, мешается с горизонтальным, человеческим до полного растворения и просто вдвое увеличивает объем.

Конечно, в детских спектаклях это естественное право возможного ирреального быть рядом и вмешиваться в дела людей совершенно законно.

В «Заколдованном лесу» Набережночелнинского театра кукол юноша отправляется в лес на поиски своего коня. Смешная щекастая рыжая кукла и конь в розовых яблоках, с толстенькими пряменькими ножками, такие ладные и живые бродят по туманному темному урману. Но вот что удивительно — мальчик совсем не боится странного, и страшное для него, кажется, только неотъемлемая часть жизни. Мир этот населен плотно, он пугает, испытывает, помогает. Добродушный старик вдруг снимает свою голову, она катится по его плечам и ловко встает на место. Летают, мечутся огромные сказочные птицы, бабуля с зелеными русалочьими волосами вручает юноше клубок. Пещеры, провалы, небеса, порабощенный лес. Деревья напоминают огромных склонивших шею драконов. В глубине темноты мигают чьи-то красные глаза. По досадному недоразумению спектакль шел без перевода, но его поэтические красивые образы, его тягучее нездешнее время и пространство, все время меняющее свой облик и границы, — текст, который не нуждается в переводе.

Сцена из спектакля «Старик из деревни Альдермеш».

Фото — архив фестиваля.

В «Старике из деревни Альдермеш» Ильгиза Зайниева по знаменитой пьесе Туфана Миннуллина утверждается, что смерти и вовсе нет. Мир состоит из земного и потустороннего, которое не по ту сторону, а буквально тут же. Сцены в небесной канцелярии очень идут театру кукол. Бестелесные распорядители человеческих душ с грустными вытянутыми лицами (работа не из приятных) в продольных морщинах, все в столетнем тряпье — оно им заместо крыльев — покачиваются печально на своих высотах. Смерть, которая придет за Стариком, суетливая, любопытная, не то чтобы расторопная, глуповатая, но парадоксально полна жизни. Она заражается ею от Старика, лукавого, бесстрашного, совершенно влюбленного в жизнь. А он вовсе не удивлен, что смерть пришла в таком вот обличье, прекрасно осведомлен, что тот мир такой же реальный, как этот. Старик выстраивает с ней сложные отношения, где понимание, даже эмпатия, ведь Смерть совсем не понимает, как устроен мир, как он ясен и хорош, мешается с необходимостью обвести вокруг пальца, спасительной потребностью посмеяться над смертью.

Поэтический, волшебный мир — это не мир потусторонний, а мир воспоминаний, где рыбы летают по небу, все опрокидывается, кружится, яблоки загораются изнутри волшебным светом и сияют чудесными звездами. Мир юности недосягаем и прекрасен.

Сцена из спектакля «Хума».

Фото — архив фестиваля.

Жуткой смерть является к живым в спектакле «Хума» Театра коренных малочисленных народов Севера из Якутии. Старик Эвен разыскивает Хуму, страну теней, где люди танцуют сээдьэ, но находит разлагающийся под снегом труп юноши, беглого заключенного.

Сээдьэ, эвенкский танец, который танцуют на льду замерзшего озера. Его дыхание врывается в бытовой ход спектакля. Юноши и девушки, духи, незримые, но постоянно присутствующие среди героев, жарко и часто дыша, танцуют этот танец-полет, танец-стержень жизни. Круговой танец, где люди держат на своих плечах основание вертикали.

Духи лесов и гор, воды и огня, тени предков — мир полон иных. Кто-то смотрит на них, кто-то ходит за ними. Духи мертвых играют с живыми, танцуют, пугают, их безвольные руки легко превращаются в высокие сильные оленьи рога, а вихри танца — в изящную мелкую поступь. Их руки становятся потоками воды, танец — ритмами мира, движением мира.

Здесь, в зримой части, на земле эвенки вымирают. Здесь — невзгоды, жестокость и несправедливость, там — священное стойбище, полное оленей. Здесь, на вершинах Верхоянских гор, очень близко к небу, но недостаточно близко, гниющий труп и душа, не находящая покоя. Чтобы войти в круг сээдьэ, ей нужен проводник.

Сцена из спектакля «Лейли и Меджнун».

Фото — архив фестиваля.

Видит духов и общается с ними немая девушка, приемная дочь старика. Безвольное мягкое тело, шатаясь, приходит к ней просить о помощи.

Здесь же начинается история любви. Молодой Якут отчаянно сопротивляется и влюбленности, и пути, не верит в Хуму. Рядом с зарождающейся любовью бродит труп, дергаясь хаотично, с усилием поднимая падающую голову.

Старик забирает с собой тело. Он мало что понимает, но слышит по ночам, как плачет душа земли. Незнание не значит хаос, не пугает людей. Незнание здесь — всего-то скрытая до поры безупречная логика космоса. «Я похороню тебя как своего», — обещает старик.

«Лейли и Меджнун» Казахского музыкально-драматического театра имени К. Куанышбаева — история, которая начинается с ослепительно счастливого детства, закончится тем, что в круге, будь то площадь или арена, она станет все тем же основанием вертикали: среди ярких, счастливых красок, в горячем песке на коленях у матери будет лежать ее мертвый прекрасный ребенок. Когда дети впервые встретились взглядом, они отпрянули, словно от ожога, словно от нежданной острой боли. И с этой секунды начало гаснуть огромное обаяние жизни, уходить объем. Весь мир пропитан Лейли, Меджнун звучит как молитва.

Барзу Абдразаков рассказывает великую историю любви как историю о силе, которая есть все, о силе, которая, если ей не дают сбыться как жизнь, сбывается как смерть.

Сцена из спектакля «Мать Олениха».

Фото — архив фестиваля.

«Мать Олениха» Молодежного театра «Учур» из Кыргызстана — красивая и печальная легенда о том, как легко великая связь всего со всем рвется, как легко естественный ход мироздания сбивает свой мерный шаг. Простодушный спектакль, почти площадной театр, где ритмы и звуки, живая музыка, густая и мощная, танец и система знаков выстраиваются как орнамент, простой и загадочный одновременно. Орнамент, который содержит в себе сюжеты, жизни, века и историю.

Артисты везде играют так, как будто вертикальный мир для них такой же земной и близкий, как и горизонтальный. Метафизика растворена в воздухе, и если на сцену выходит актер в костюме призрака — то это не повод для деконструкции или постмодернистской иронии. Призрак означает призрак, все метафизическое означает ровно то, что оно и есть. Удивительная способность и чуткость, давно и безвозвратно утраченная в западной культуре.

УРОКИ ЛИНГВИСТИКИ

«Науруз-2021» был посвящен театру северных тюрков. Три из четырех спектаклей поставил Баатр Колаев. Все три спектакля — сосредоточенный поиск нового языка внутри традиции, эксперименты с формой внутри традиции. Режиссер не обнуляет и не разрушает ее, но сохраняя, исследует гибкость ее границ, возможность сохранения в современном мире.

Сцена из спектакля «Алып Пил Тараан».

Фото — архив фестиваля.

«Алып Пил Тараан» Хакасского театра им. А. М. Топанова поставлен в жанре этно-фэнтези.

Богатый, густой изобразительный язык ежеминутно создает новый образ и цепь поэтических тропов, больших метафор, когда каждая сцена может обернуться еще одной легендой, а за каждым образом угадываются мифы и герои других сказаний, превращает эту историю о богатыре, призванном восстановить справедливость и мир на земле, в исток эпоса. Как охотник ищет черношерстную лису, которая все ускользает от него, так и миф здесь кружит в бесконечном вихре, образуя воронку, из которой, кажется, рождены миры всех эпосов сразу.

Рождается солнце. Посередине пространства покачивается небесная колыбель, ее населяют люди. Маленькие белые юрты, белые птицы кружат над ними. Народ воинов и пастухов мирно живет под охраной небес. Здесь рассказчик, огромный, как бог, хранит историю мира. Из красного адского пламени рождаются чудовища, войны, разоряющие край. Невероятной красоты костюмы, крылатые и рогатые шлемы. Там, где мирно белели крошечные юрты, торчит воткнутая в разоренную колыбель палка с насаженным на нее черепом животного. Ритмы спектакля очень современны, отрывисты и резки, звучны; танец и мизансцена разнообразны и наполнены каким-то трудноуловимым сиюсекундным чувством. В этом спектакле становится очевидной принципиальная универсальность любого мифа. Время не может сожрать миф, он ему не по зубам.

Сцена из спектакля «Чанар Хус».

Фото — архив фестиваля.

Так же вне времени, из архаики в вечность рассказана и легенда о манкурте «Колыбель» Алтайского национального драматического театра им. П. В. Кучияк. Подробно и жестко построенный спектакль, где сквозь поющую интонацию легенды все время прорывается дикий звериный рык, где театр играет в пустоте и рожден из пустоты, но человек со всей полнотой реальности плоти, весом, мышцами, натянутой туго кожей, физической мукой, страстью и болью, изувеченным разумом, мучительными картинами подчинения и унижения становится осязаемым, реальным, выламывает границы легенды в сегодня, как и в завтра. И горькая мысль о том, что память — это свобода, перестает здесь быть только жестоким приговором малым народам.

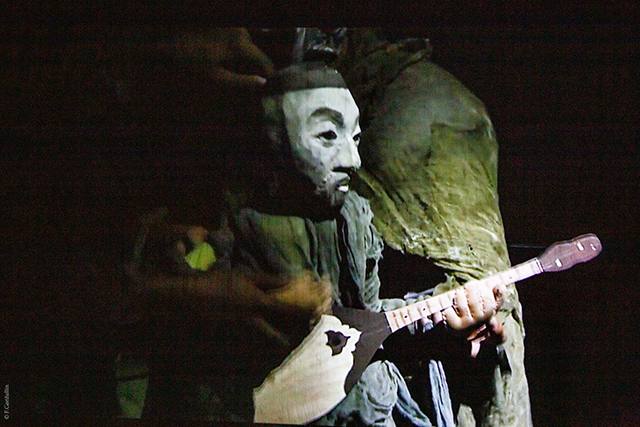

Хакасская легенда «Чанар Хус» перенесена в современность уже прямым способом. Режиссер проверяет, как работают архаические и архетипические механизмы в сегодняшнем дне. Язык спектакля отсылает нас то к комиксу, то к гангстерской истории и даже фильмам про обаятельных бандитов, вроде знаменитой «Бригады». Главный герой, богатый и властный человек, уверен, что мир — это место силы, что мир необходимо укрощать и подчинять. Умеющий лишь брать, не умеющий ждать герой не в силах распознать любви. Пассионарный яростный поток натыкается на непреодолимое препятствие и в попытке сокрушить его уничтожает все. Есть сила сильнее силы. Трагический финал и есть надежда мира.

Сцена из спектакля «Песнь о хлебе».

Фото — архив фестиваля.

«Песнь о хлебе» Национального музыкально-драматического театра Республики Тыва им. В. Кок-оола, напротив, поставлена максимально архаично, с плоскостными развернутыми в зал мизансценами, уважительными репликами по очереди, неподробным, общим жизнеподобием, прекрасными живыми голосами хора, красивыми национальными костюмами. Пусть декларативно и старомодно, но спектакль разбирается с самыми острыми вопросами истории, которые так и не решены на территории всего бывшего Союза.

Человек зажат на узкой меже, где растет его хлеб, зажат между лживыми жестокими баями и надвигающейся Красной Армией. В тексте ни слова не сказано о грядущей продразверстке и подступающем чудовищном голоде, но общее для всех нас знание достраивает историю самостоятельно. Из старой повести вдруг рождается пронзительно ясный ответ: главная ценность — это люди, главная ценность — это дом, семья. Единственная возможность спасения. Не общие идеалы, не лозунги и борьба, а мирно живущие и возделывающие хлеб.

Казахстан представил два спектакля про Абая. «Абай. Впечатления» и «Удивительная трагедия». Первый, режиссера Антона Зайцева — спектакль Государственного театра кукол Алматы. Сны, нанизанные на поэзию Абая Кунанбаева, не прямая иллюстрация, но чувство стиха, смыслы, свободно обретающие все новые формы. Крошечный человек в огромном мире — мир, как утроба матери, — летает вслед за перышком. Кукла поэта с легкостью весь спектакль будет взлетать за этим невесомым белым крылом. Состояние полета — великий дар поэтам. Вот Абай и Пушкин на крыше, над городом, кидают камни-лягушки по небу Петербурга и отсчитывают размер стиха, а потом восторженно, в упоении кричат строки городу и небу. А большой неуклюжий человек весь спектакль будет трогательно пытаться взлететь, изобретая все новые и новые способы. А рыбы летают по небу. И цель человеческой жизни — взлететь.

Сцена из спектакля «Абай. Впечатления».

Фото — архив фестиваля.

Визгливому и жестокому дрессировщику лев откусил голову. Петрушка кричит на площадях о революции, и красный шелк ширмы развевается флагом. Перволюди в чалмах из тряпья, пропитанного засохшей глиной, превращаются в арлекинов. Поэт бесконечно одинок. Но поэзия как нечто большее, чем язык, говорит о мире свободно, так, что ее речь для каждого одновременно и бесконечная тайна, и прозрачная ясность. Ибо голос поэта льется с небес.

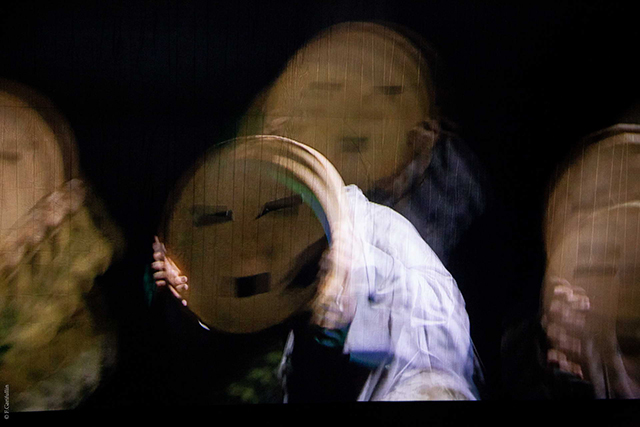

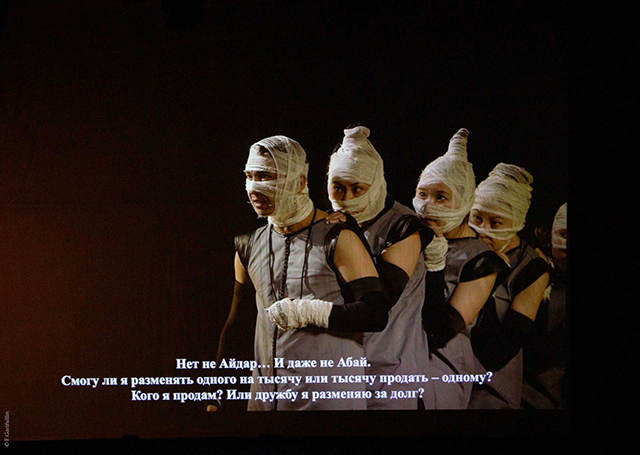

«Удивительная трагедия» Гаухар Адай, спектакль Молодежного театра «Дарига-ай», организован строго: спектакль-диспут, где сталкиваются две системы мира — стихийная, архаическая, подчиненная законам крови, и сотканная из света разума, высокого гуманизма. Здесь Абай философ и учитель. Искалеченные люди, замотанные, как в кокон, в заскорузлые бинты — бинты на лицах, на руках, — слой за слоем выпрастываются из своих оков с каждым словом Абая. Это спектакль ясных и точных слов, перед которыми отступает животное начало, вочеловечивается человек.

Сцена из спектакля «Удивительная трагедия».

Фото — архив фестиваля.

УРОКИ ИСТОРИИ

Проблемы у тюркских театров тоже общие. Если театр говорит о страшном, он говорит языком легенды, мифа, отстоит от боли на максимально безопасную дистанцию. Если говорит о сегодняшнем дне, то выбирает мелодрамы, утешает и успокаивает зрителя, словно боясь причинить живую боль. Есть люди хорошие и люди плохие. История аккуратно обтесана, мораль незыблема. Если речь о XX веке, театры говорят в категориях жертв и палачей, избегая сложных неразрешимых ситуаций и страшных подробностей. С другой стороны, пишется катастрофически мало современной драматургии на национальных языках, проще найти красивый миф в безграничном тюркском эпосе.

На «Наурузе» сразу два татарских театра показали спектакли на основе интервью, живых голосов живых свидетелей истории. В обоих настойчиво звучат слова о том, что память уходит, памяти нет.

«Я не вернусь» Айдара Заббарова в Театре им. Г. Камала — огромный спектакль, идущий в двух частях, где главным героем становится время. Сквозь весь XX век жители татарских деревень дают интервью, которые смонтированы с оживающими вдруг сценами. Сценки полны узнаваемых подробностей общей для всех истории. И звучит знакомая шукшинская интонация.

Сцена из спектакля «Я не вернусь».

Фото — архив фестиваля.

Двадцатые сменяют тридцатые, сороковые, война и далее, далее. Меняются костюмы, речь, одно остается неизменным: нищета, страшная нищета и запустение деревни, умирание, которое длится вот уже век. Спектакль как-то легко проскальзывает эти страшные моменты. Иронично, но с огромным уважением и любовью к этому необразованному, простецкому и простодушному миру, рассказ стремительно несется вперед сквозь судьбы. Здесь много смешного и много нежного. Но вот эпизод о раскулачивании, и рассказчик сообщает коротко и легковесно, что потом-то мужика этого забрали, и больше его и не видели. И это все, что есть о репрессиях в пятичасовом спектакле. Намного интересней режиссеру было придумывать сцену и подробности роли, артисту — густо, широко играть громогласного кулака. И так же легко, с той же интонацией приятия и покорности люди этого спектакля принимают все невзгоды. Непротивление злу, тихое обреченное умирание. Щемяще трогательные сцены, горькие сцены, печальные сцены, но по-настоящему страшным был голодный, застывший сиротский взгляд мальчика на одной из архивных фотографий, показанных на заднике.

Есть в этом спектакле неловкая отстраненная интонация — он словно рассказывает о других, чужих, а мы смотрим на них из своего городского и благополучного настоящего. Так устроена оптика режиссера. Этот безопасный и по-своему прекрасный спектакль поставлен уже городским человеком. Но есть в нем одна тема, тоненькая, прозрачная, третьего или пятого даже плана: тоска по молодости как экзистенциальная и неизбывная тоска, как вечное возвращение на родное пепелище и поиски себя самого — вот она монтируется с темой ускользающей памяти и истончающегося прошлого на очень глубоком уровне.

Сцена из спектакля «Жребий».

Фото — архив фестиваля.

В «Жребии» Буинского драматического театра, спектакле Тимура Кулова, есть сцены и слова настолько не утешающие, не украшающие, что и все остальное в их беспощадном свете не может не звучать правдой.

Деревенские старушки пришли к умершей подруге, чтобы не оставлять ее на ночь одну, чтобы просидеть в карауле до утра и попрощаться. Они говорят со своей мертвой подругой и со своими мертвыми. Так естественно и просто оправдана серия рассказов. Но старухи не рассказывают, не говорят с публикой, говорят с собой и с теми, кто в их сердце, — отсюда эти честность и чистота интонации. Молодые актрисы не разыгрывают своих героинь, скупо, одной-двумя точными подробностями, словно контур тени на рисунке, они обозначают старость. Тяжесть уставшего тела, которое замирает на крае табуреточки, экономя силы, неподвижность наливающегося сном тела, подволакивающаяся нога, но ясные глаза, сильный голос. Они выходят вперед и словно теряют год за годом, уходя в мысль, в воспоминание.

Сцена из спектакля «Сайдаш. Бессонница».

Фото — архив фестиваля.

Тимур Кулов дал голос тем, кого почти не слышно — женщинам, девочкам, бабушкам, сделал только их истории — историей. Вернул им голоса. И они заговорили правду, правду не про других, про себя. Вот одна из них рассказывает, как вышла замуж не за того, как потом бегала к колодцу на свидания к тому другому, пока муж был на войне, просила, чтобы не вернулся, пугалась сама себя, отмаливала. Простая история, каких тысячи. О готовности к счастью, об ошибке, о несбывшейся любви, о вине, вгрызающейся намертво. Вот жуткий рассказ о том, как во время голода у соседки пропали две девочки, и она нашла их отрезанные головы с косичками, поседела за несколько часов и сошла с ума от горя. Есть вещи в нашей общей истории, которые не признают до сих пор. Спасибо этому спектаклю за бесстрашие и правду.

Женщина и война, женщина и любовь, женщина и голод, женщина и дети. И работа, тяжелая, бесконечная, почти бесплодная работа сквозь всю жизнь, с раннего детства. Этот спектакль восстанавливает справедливость. В интонации нет ни грана сентиментальности, только милосердие, сострадание, бесконечное количество эмпатии к живому, любящему, уставшему, голодному человеку, сложному человеку. И человек этот объемен тем невероятным, неохватным объемом подлинного.

Совсем иначе выстраивает взаимоотношения с историей, пожалуй, самый европейский спектакль фестиваля — «Сайдаш. Бессонница» Резеды Гариповой в Татарском театре драмы и комедии им. К. Тинчурина. Спектакль исследует границы и возможности пространства. Он бродит из комнаты в комнату, где возникают сами собой, только из внутреннего импульса, зыбкие сцены. Словно в коротком забытьи, которое тут же прервется, возникает край сна, где реальность плавится, но не обретает новых границ и нарратива хоть сколько-нибудь связного, как бывает в особой логике сновидения. Сцены мучительно не монтируются, и ответы найти невозможно. Мелькает история человека, города, страны, история вдохновения, любви, утрат; мы бродим по так и не пройденному никем до конца лабиринту памяти в тщетной попытке найти логику произошедшего.

И НЕМНОГО ФУТУРОЛОГИИ

В двух спектаклях Фарида Бикчантаева, главного режиссера Камаловского театра, театра в самом сердце прекрасной Казани, — по татарским пьесам, одной из которых без малого сто лет, и это национальная классика, а другая полна знакомого метафизического духа, — в этих двух, на первый взгляд, вполне традиционных спектаклях возникает вдруг совсем, кажется, чуждый тюркскому театру тревожный «звук лопнувшей струны».

Сцена из спектакля «На закате».

Фото — архив фестиваля.

В спектакле «На закате» под высокими сводами старого вокзала сидят удивленные люди, которые все никак не могут выбраться из этого заброшенного места. Смотритель Искандера Хайруллина — странный человек, нежный, нервный, растерянный, смущающийся своей же собственной доброты, страдающий от необходимости сделать больно, — со временем объяснит им, что они погибли и ждут здесь отправки в иной мир. Теперь им необходимо узнать о себе что-то важное, сказать это важное себе же. Начинается серия исповедей. И странный смотритель тоже узнает свою страшную вину. Оценки у Хайруллина грандиозные. Сюжет захватывает. Всех жалко. Спектакль полон нежности к хрупкой жизни, нежности ко всем, кто ошибся. Но есть что-то еще, трудно уловимое.

В «Угасших звездах» люди живут в лесу из огромных колосьев, выше их в полтора раза, над которыми чернеет бездна. Они стараются прожить жизнь в любви и правде, но чувство, что эти крошечные красивые люди, смешные, разные, пытаются согреть своим дыханием космос, не покидает с первых минут спектакля. Они совершают серию хаотичных, судорожных поступков, которые приводят к катастрофе. Эти страшные ошибки рождены, кажется, огромным одиночеством и неведением. Они мучаются неясными предчувствиями, но ответов нет.

Сцена из спектакля «Угасшие звезды».

Фото — архив фестиваля.

Люди этих спектаклей растеряны перед огромным темным миром, расстилающимся во все стороны, и его молчащей высотой. Все они равны перед ним и все совершенно беспомощны. Мир печален изначально, печаль разлита в воздухе, в повседневном. Мир вроде бы полон любви, но все же отчего-то обречен. Мир полон любви, но отчего-то полон сирот. И вроде бы есть везде свой затаенный замысел, но от бога больше ни отсвета. И люди бродят потерянно, прижимая к груди обломанные крылья. Тревожная, не проговоренная, не содержащаяся напрямую в словах идея о богооставленности мучает бикчантаевского человека.

Комментарии (0)