28 апреля в Санкт-Петербурге завершился XIII Международный фестиваль балета Dance Open.

Концепция основной программы — показать авторский танец за рубежом — была реализована в трех вечерах современного балета. Постановки Дуайта Родена и Джея Ман Джу презентовала американская труппа Complexions, Нидерландский национальный балет — работы мэтра Ханса ван Манена, французская труппа Malandain Ballet Biarritz привезла спектакль своего руководителя Тьерри Маландена. Каждый вечер был стильным и впечатлял по-своему, а зрителям, незнакомым с этими труппам прежде, фестиваль предложил четко прорисованные портреты и трех коллективов, и хореографов.

Вечер первый. Complexions Contemporary ballet

Программу фестиваля открывала труппа Complexions с вечером одноактных сочинений, где два из трех манили свежестью — статусом «европейских премьер». Невиданные прежде балеты «Возвращение» Джея Ман Джу и «Innervisions» Дуайта Родена предваряла работа опять же Родена — «Луна над Юпитером», год назад показанная петербуржцам в Михайловском театре. Причину космологического названия хореография не раскрывает, но характеристика Ио, той самой луны над Юпитером, как единственного вулканически активного спутника, видимо, синонимично распространяется на танец Родена, всегда полный энергии. Сочинения Рахманинова (включая Второй концерт для фортепиано с оркестром и Рапсодию на тему Паганини), составившие партитуру балета, задавали тот же градус эмоционального напряжения, что и танец, хотя Роден подчинять танец музыке никогда не стремился. В «Луне» он постоянно нарушает логику пластико-музыкальных соответствий, во время музыкального тутти выводя на сцену всего одну пару танцовщиков или, наоборот, предлагая кордебалету аккомпанировать мелодии.

Роден словно бы каждую секунду нагнетает напряжение, исключая из словаря этого балета понятие легкости. Преследует ощущение, что его танцовщики работают на износ и чуть не надрываются в танце — во время музыкального piano со сцены даже слышны громкие напряженные выдохи откручивающих туры артисток. Уже 20 лет — столько существует его труппа — Роден работает над тем, чтобы сделать движение эффектным, а танец максимально выразительным. В «Луне» для фактурных мускулистых, не высушенных классическим экзерсисом артистов труппы он сочиняет пластически насыщенный, акробатичный и красивый в остановках танец. Причем дуэтные сцены в какой-то мере приравниваются к эмоциональным передышкам: Родену и в «Луне», и в следующей работе, «Innervisions», хочется больше и больше ансамблевого танца, чтобы заполнить им всю сцену.

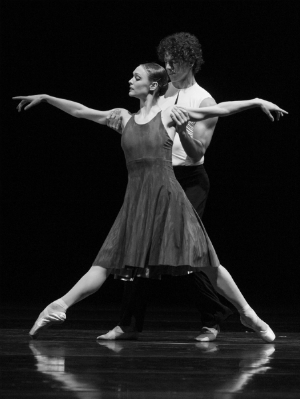

«Innervisions» на песни Стиви Уандера показала «Родена как он есть», любителя зажигательных «бисовых» одноактовок. Лирические баллады Уандера определили в качестве темы любовную. Среди действующих лиц — одинокий юноша, его недоступная возлюбленная и общество уже нашедших свои половинки. Конец у истории, разумеется, счастливый — пара, не в силах сопротивляться уже взаимному чувству, соединяется в танце. Зажигательный, ритмичный и «дисковатый» танец в «Innervisions», исполняемый девушками в цветастых коротких платьях и юношами в майках и бриджах, имеет четкий «месседж» в народ (какой был у Родена и в «Pretty gritty suite» на музыку Нины Симон): то, что называется балетом, — не всегда скучная тягомотина, балет может быть веселым и понятным.

«Возвращение» Джея Ман Джу стало центром вечера. Танцовщик корейского происхождения, в 1996 году примкнувший к Complexions, начал работать в качестве хореографа в 2004-м. Видимо, подводя итоги своего первого балетмейстерского десятилетия, он сочинил балет, где, по его же словам, мысленно возвратился к событиям своей жизни, одним из главных впечатлений которой, судя по всему, стала встреча с хореографией Уэйна МакГрегора. Первый эпизод четырехчастного балета, поставленный на музыку Макса Рихтера, имел явное отношение к «Инфре» (2009), недавно пополнившей репертуар Мариинского театра. Вслед за МакГрегором Ман Джу строит танец на смене пластических темпов, создавая гипнотический эффект чередования рапиды и ускорения. Правда, его танец прорывался к мгновениям идеального пластико-мелодического слияния, МакГрегору уже несвойственным.

«Возвращался» Ман Джу и к опыту восточных техник, и к проблеме индивидуальности, сопряженной с понятием одиночества в обществе, и к желанию постичь себя. Последний дуэт двух практически обнаженных танцовщиков уже рассказывал об интимном. Так, что даже Борис Эйфман, первым в русском балете осуществивший постановку мужских дуэтов (правда, с подачи Аллы Осипенко) и любящий пощекотать нервы консервативных зрителей темами нетрадиционных сексуальных отношений, вынужден был бы признаться в трусости — едва ли когда-то на русской балетной сцене мужской дуэт с любым подтекстом мог бы быть поставлен столь откровенно.

Вечер второй. Malandain Ballet Biarritz

Тьерри Маланден, руководитель танцевальной труппы из французского города Биарриц, тоже сконцентрировался на собственной биографии. В основу полуторачасового спектакля «Magifique» («Великолепие») легли его детские впечатления от знакомства с балетами Чайковского. Маланден, вольно распоряжаясь как собственными воспоминаниями, так и партитурами Чайковского, создал балет из музыкально-пластических номеров, в основе которых популярные фрагменты из «Спящей красавицы», «Лебединого озера» и «Щелкунчика».

Обращаясь к этой музыке, Маланден не мог (да и не хотел) избежать диалога с хореографией классических постановок. Ход — показать три балета такими, какими их запомнил ребенок (или какими они приснились ему после театра), — определил пластический рисунок спектакля и его сценографию.

В «Magifique» классическая реальность балета намеренно искажена — где-то упрощена, где-то дорисована воображением. Если Аврора в Адажио с четырьмя кавалерами застывает в арабесках, у Маландена она, зафиксировавшись в позе, не останавливает движение, а перекручивается через себя, как бы уж доводя начатое до логического конца. Тот же принцип «допонятой истории» и в других сценах — в черном па-де-де (Адажио) из «Лебединого озера», пока Зигфрид, нарушивший обещание, данное первой возлюбленной, увлеченно танцует с Одиллией, Одетта сидит тут же на сцене, отвернувшись, и тихонько вздыхает.

Герои спектакля Маландена — не персонажи классических балетов, а взрослый хореограф и он же, только в детстве. Первый — в творческом тупике. Мальчик, наоборот, жаждет все видеть и интересуется всем, поэтому должен напомнить себе взрослому о том, как прекрасен мир балета. «По волнам памяти» они путешествуют из спектакля в спектакль, примеряя на себя образы Зигфрида, Дезире, Ротбарта, Щелкунчика.

«Magifique» (от французского magnifique — «великолепный», слова, которое сам Маланден в детстве не мог выговорить и потому сокращал до несуществующего «magifique») — то ли сон, то ли путаное воспоминание о балете. Действо разворачивается на фоне кривых зеркал, которые не просто искажают фигуры, но умножают пространство отражением — особенно эффектно в ансамблевых сценах, когда кордебалет кажется неисчислимым, — а главное, как ширмы перестраиваются и организуют это пространство, мгновенно перенося действие со сцены, например, в балетный класс. Иррационально составленный фрагментарный сюжет, искаженные линии танца (неоклассика здесь местами намеренно подана как «искривленная» классика), танцующая масса в телесных боди — никаких тюников и белых трико, — крысы или мыши в блестящих костюмах, предваряющие своими вылазками начало каждой части, — все, сливаясь, обретает черты фантасмагории. И выглядит вполне органичным, когда артисты во время Вальса цветов из «Щелкунчика» вдруг начинают петь. Единственное, что музыка Чайковского, порезанная на части, неожиданно предстает в этом спектакле какой-то уж совсем поношенной и волшебной разве что по старой памяти о классическом балете.

Вечер третий. Повелитель движения и Национальный балет Нидерландов

В третий вечер Dance Open презентовал пять работ Ханса ван Манена, одну из них — совсем свежую, премьеру двухнедельной давности «Танцы с арфой». Миниатюра на три пары, поставленная мастерски: мудро и просто, с высоты полувекового балетмейстерского опыта, будто без усилий — только движение и идеальная для него музыка. Непринужденный и естественный как дыхание танец рождался словно тут же на сцене, в миг прикосновения арфиста к струнам.

Ван Манен в который раз рассказывал о мужчинах. Трое юношей в едином порыве непонимания женской сущности представляли собственные истории в трех дуэтах. Первый — станцованный хрупко и вдохновенно в паре с нежной и утонченной девушкой, второй — надрывно и темпераментно с той, что мучает, отталкивает и может уйти к другому. Третий, полный глубокого взаимопонимания, откровенный и эротичный, был настойчиво совершенен в передаче совершенного чувства.

Завершал вечер одноактный «Кордебалет» (на музыку А. Берга) тоже с «мужской» драматичной историей. «Танцевальное тело» из двенадцати танцовщиков, синхронное в движениях и утверждающее в танце мужскую солидарность, переживает три вражеских женских вторжения. Как и в «Танцах с арфами» — три женщины, три истории, но другой эмоциональный колорит. Никакой интимности и чистоты эмоций — одно духовное смятение, закованное в «заземленном» партерном танце. В противовес — во втором отделении было полетное «Соло» для трех танцовщиков (на музыку И. Баха) с сумасшедшими танцевальными темпами. Ироничное и очаровательное, особенно в первые минуты, когда сменяющие друг друга пластические монологи артистов, одетых в одинаковые фиолетовые и белые трико, создают впечатление непрекращающегося балетного perpetuum mobile. Ван Манен как всегда свободно изъясняется на языке танца: стихийное, виртуозное в исполнении «Соло» должно захватить дух. И захватывает.

Нидерландский балет привозил в Петербург и программные «Три гноссианы» (на музыку Э. Сати), музыкальные и филигранно красивые, и «Вариации для двух пар» (на музыку Б. Бриттена и А. Пьяццоллы), урбанистически напряженные, страстные и пластически завораживающие. Весь вечер ван Манен говорил со сцены о главном — о танце и музыке, об их идеальном соединении — без пластических излишеств и хореографической натужности.

Дуайт Роден, Джей Ман Джу, Тьерри Маланден изобретали движение, ван Манен с царским спокойствием движением повелевал.

Комментарии (0)