О фестивале исполнительских искусств Voices

«Я хочу кое-что вам сказать. Что-то очень важное!» — тоненькая рыжеволосая девушка набирает в легкие воздух, и напряжение, повисающее на сцене, перелетает в зал; на минуту даже забываешь, что это провокация и ничего важного давно уже сказать невозможно, слова и смыслы обесценены в прошлых веках, их повторение давно уже не порождает даже досады. Но театр — старомодное заведение, здесь еще можно ощутить себя в преддверии «важного». Пауза длится несколько секунд, пока героиня Жанны Велицян достоверно проживает припоминание, но финал режиссерского пассажа слишком предсказуем: «Я не могу. Я забыла. Простите».

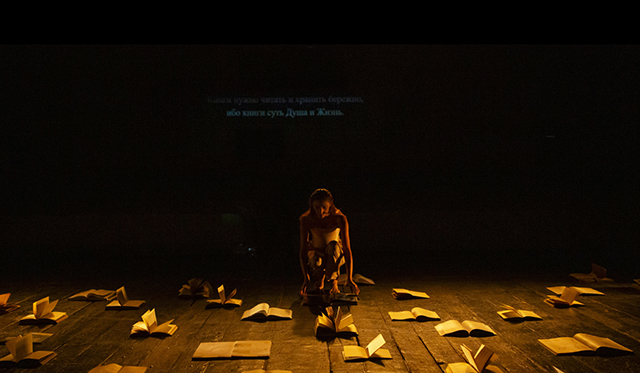

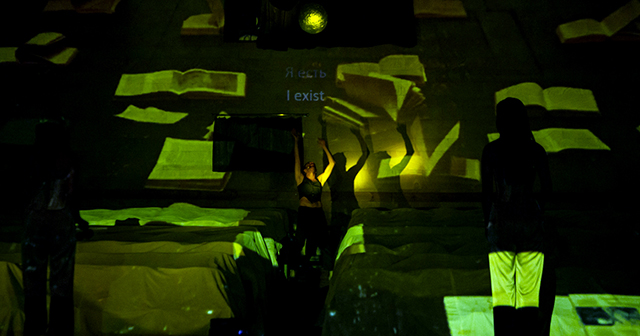

Сцена из спектакля Moranal (To Forget).

Фото — сайт фестиваля (Aleksandr Grebeshkov).

Остроумный пролог спектакля Ильи Мощицкого Moranal (To Forget) — один из ярких, застрявших в памяти «голосов», увезенных с фестиваля исполнительских искусств Voices, проходившего с 3 по 29 ноября нынешнего года на разных площадках города Берлина.

Уже самим своим именем фестиваль как будто не предполагал объединяющей темы, и арт-дирекция готовилась представить причудливый коллаж из голосов покинувших свои привычные места обитания творцов, полагая, что «каждый голос в этой программе тем более ценен, чем более уникален опыт художника» (Здесь и далее приводятся цитаты из текстов с сайта фестиваля). Но, вместе с тем, само существование «художника в изгнании» претендует на тему: существенный перелом в направлении творческой энергии, ее модусе, характере, плотности, да мало ли еще в чем. В предварительном слове организаторов фестиваля подчеркивалась мысль о глобальных переменах, связанных не только с политической ситуацией, но и с другими мощными факторами, влияющими на голос художника: глобализация, цифровизация, изменения и в способах рецепции, и в механизмах финансирования культуры и т. п. Возможно, «Голоса» подбирались один к другому, чтобы проговорить/продемонстрировать и эту важную часть реальности, раздвигая тем самым границы существования художника в диаспоре до надтерриториального измерения.

Согласимся, дать прозвучать «чему-то очень важному» в рамках зигзагов отдельной судьбы творческой личности и в контексте глобальных изменений условий творческого бытия — задача из амбициозных и благородных.

В программе фестиваля голоса естественным образом объединились в три «хора»: пластическая, музыкальная и драматическая панели. Мне удалось «услышать» только последний «голос», и то — частично. Однако и того, что было прослушано, оказалось достаточно, чтобы остановиться и перевести дух.

Читки пьес.

Фото — сайт фестиваля (Michael Sanchez).

В первом событии — читках пьес современных авторов Эстер Бол (Crime), Марины Давыдовой (Land of No Return), Полины Бородиной (Berlin Syndrome) — субъективный женский голос главных героинь звучал на фоне глобальных и локальных изменений их жизни, связанных со смертью или исчезновением любимых, войнами, кровавыми национальными конфликтами, переселениями народов. Три пьесы предлагали три разных оптики на трагические перемены судеб: глубоко субъективный, лирический, как у Бол, объективный и даже поучающий — как у Давыдовой, и иронически-отстраненный — у Бородиной. Реакция публики в очередной раз показала, что во все, даже вопиюще сложные эпохи интонации свирепой серьезности заведомо проигрывают умению взглянуть на себя и свою боль с изрядной долей сарказма.

Вторая порция голосов — спектакль Максима Диденко Cremulator с Максимом Сухановым в главной роли — звучала в Берлине уже не в первый раз. Спектакль успел стать «событием в диаспоре», о нем написано «много слов». Основанное на популярном романе Саши Филипенко драматическое шоу сработано по логике зрелища, а не нарратива, а допрос главного героя — обвиняемого в шпионаже первого директора московского крематория Петра Ильича Нестеренко — выстроен режиссером как монтаж концертных номеров в завораживающей атмосфере danse macabre. Слабый, как будто скрипящий голос подследственного (Максим Суханов) обволакивал не только следователя Перепелицу (Игорь Титов), но и аудиторию, и более того, наполнял собой огромное пространство St.-Elisabeth-Kirche, где спектакль игрался на этот раз. Составляющая основу романа судьба рожденного в Российской империи и расстрелянного в СССР дворянина, проделавшего почти что типичный для ровесника века маршрут — Первая мировая, революция, отвращение к родине, эмиграция, принятие родины, возвращение, возвышение, уничтожение, — шла «по касательной» в сюжете спектакля, где прошлое героя превратилось в материал для разрешения экзистенциальных вопросов, которые встают здесь и сейчас в процессе взаимоотношений трех персонажей: следователя, подследственного и его возлюбленной Веры (Ян Гэ / Светлана Мамрешева). Историческая дистанция, заданная автором романа, «мерцала» в спектакле, то возникая, как, например, в остроумно придуманных партисипаторных эпизодах, где публике предлагалось взглянуть на себя сквозь призму судеб эмигрантов первой волны, то растворялась в пространстве диалога о сущности жизни и смерти.

Сцена из спектакля Cremulator.

Фото — сайт фестиваля (Victoria Nazarova).

Герой Суханова наполнен не поддающимся логическому объяснению спокойствием, торжеством знания, которое должно сработать как оберег не просто в жерновах сталинской машины уничтожения, а в самом механизме мироздания, где все живое неизменно обратится в ничто. Пространство кирхи оформлено Александром Барменковым в соответствии с профессиональным кредо главного героя: «Похороны — последний праздник перед бесконечностью». Пафос протагониста, его несминаемая убежденность в своей неуязвимости, как выяснилось в финале, покоились на вере, что настоящая жизнь — только черновик, и череда бесконечных повторений и исправлений этого опыта ждет его впереди. Так оно и вышло, по крайней мере в спектакле. И несмотря на то, что и легший в основу зрелища исторический материал, и универсальность обсуждаемых в спектакле вопросов не соотносились с текущей социальной ситуацией напрямую, «Кремулятор» Максима Диденко показался мне значимым — тревожным по атмосфере и провокативным по смыслам — высказыванием о современности.

Spell — хореографический перформанс Игоря Шишко с участием Альбины Вакхитовой и Эльке ван Кампенхаут — также эксплуатировал идею бесконечных повторений, но в ином контексте. Определяя свое шоу как хореографический ритуал «измотанности и неопределенности», авторы утверждали, что «В повторении есть сила, которая действует почти как заклинание. Повторение одного и того же движения снова и снова… превращает его в ритуальный жест повседневного сопротивления хаосу, который нас окружает». Проведенный в плотном окружении зрителей ритуал обуздания хаоса имел четкую действенную основу: под живые звуки переливаемых из сосуда в сосуд жидкостей, падающих зерен, пересыпаемого песка, пара танцоров, двигаясь с огромными, привязанными канатами к ступням булыжниками, вызывала почти физиологические ощущения тревоги за прикованных к своей ноше перформеров. Тем сильнее сработала метафора высвобождения человеческих тел из земного притяжения, когда танцоры оставили камни земле и обрели естественность человеческой пластики. Интересным стало и преображение живых звуков в визуальный образ, когда опрокинутый на пол сосуд с зернами и молоком под воздействием света и воображения обрел форму Млечного пути, и в этой метафоре, закончив ритуал «обуздания хаоса», растворились перформеры.

Сцена из спектакля Spell.

Фото — сайт фестиваля (Raymond Mallentjer).

Рифмуясь с Cremulator Максима Диденко, Dron — мультимедийная криминальная история Дмитрия Мелкина — был представлен в Silent Green Betonhalle на территории берлинского колумбария на Герихтштрассе. Впрочем, в плане сравнений этот путь заводил в тупик, и исполненный Гладстоном Махибом при постоянном преображении медиа- и видеохудожниками Яном Калнберзиным и Евгением Афониным текст оказался бодрым жанровым боевиком о «восстании машин». Главная героиня шоу — Дрон, пилотный робот женского пола, работа которой состояла в обучении прочих роботов общаться с людьми, — терпит предательство человека, собирается мстить, тусит со всевозможными машинами: кофейным аппаратом, своим двойником по имени Консоль и прочими «цифровыми телками», и в конце концов решает покончить с homo sapience, этой тупиковой ветвью эволюции… Помолясь цифровой Афине, Консоль с удовольствием и в красивой графике испепеляет своего обидчика — человека. При всей эстетической сделанности спектакль оставил впечатление драматической пустышки, впрочем, зрителя об этом предупредили в аннотации.

Главной интригой драматургической части Voices оказался Moranal (To Forget) Ильи Мощицкого — привезенный из Еревана странный спектакль большой формы: без пьесы, но многословный, без сюжета, но двухчасовой, без героя, но обращенный к фигуре Сергея Параджанова, столетний юбилей которого кинематографический мир неслышно и незаметно отмечает в этом году. Moranal игрался на армянском языке и в начальных эпизодах выглядел как оммаж снятому гением в 1968 году на студии «Арменфильм» «Цвету граната». Коллегами уже описан и устланный бумажными книгами планшет сцены с шелестящими «…страстями, цифрами, поэзией, вопросами, смыслами, мыслями, муками, мифами…» страницами (цитаты из рабочей партитуры спектакля Moranal, из архива автора) под потоками воздуха из ветродуя, названы и все источники составленной режиссером текстовой основы, среди которых оказались не только выдержки из написанного, но не поставленного Параджановым сценария «Исповедь» и строки армянских поэтов Нахапета Кучака и Вагана Терьяня, но и залетевшие из разных эпох художественные и публицистические тексты — от Шекспира до Антона Долина (признан Минюстом РФ иноагентом). Понятие «драматургический коллаж», вполне применимое к Moranal, также уже звучало в статье Антона Хитрова, повторяться не будем.

Сцена из спектакля Dron.

Фото — сайт фестиваля (Anastasia Igolnikova).

Стоит только отметить, что составляющие этого действа брели по разным дорогам, не иллюстрируя, не объясняя и не объединяя друг друга, как будто в поисках собственных смыслов, а сам спектакль, покоряя красотой статических и подвижных мизансцен, резкими и плавными монтажными сочленениями, завораживая музыкальными интонациями голосов Андраника Микаеляна, Жанны Велицян, Марии Сейранян, Аэлиты Геворкян и Кати Крамаренко, провоцировал отпустить разум и придаться созерцанию… И даже обычные для этого режиссера провокативные вставки (про себя я называю их «идиотизмами»), когда под звуки шумных, льющихся из динамиков оваций актеры, изображая счастье сценического триумфа, многократно выбегали на поклон к заднику сцены, а вскоре к ним присоединился и сам режиссер, а одновременно одна из актрис, обратившись к реальной аудитории, осуждала спектакль за бессмысленность и претенциозность, и сидящая рядом дама возмущенно и растерянно посмотрела на меня, словно ища опоры для рецепции подобного опуса, и даже эта жанровая сценка не нарушила, а только усилила атмосферу загадочности и медитативности Moranal.

Впрочем, сюжет спектакля все же сложился у меня в голове. Отчаявшись искать истину в книгах, помедитировав на темы Бога, любви и иных ценностей, исполнители сами превратились в часть культурного слоя Земли. Преображенные костюмами Сергея Кретенчука, которые как-то незаметно «наросли» на полуодетые тела трех женщин и одного мужчины во время сценического бытия, персонажи, кажется, обрели плоть и кровь, уверенность и силу, чтобы прожить свою жизнь снова и «набело», вручая судьбу не Богу или социуму, но Автору, смотрящему на тебя сквозь призму своего опыта и своих фантазий. Согласимся, обнадеживающий финал.

Сцена из спектакля Moranal (To Forget).

Фото — сайт фестиваля (Aleksandr Grebeshkov).

Второй по счету фестиваль Voices едва ли стремился сказать «что-то очень важное», поскольку все важное заключено в настоящий момент не в сказанном или спетом. Однако он оказался существенной вехой для обреченных жить во времена исторических катаклизмов художников.

Комментарии (0)