Лаборатория 40+ на фестивале молодой режиссуры «Артмиграция»

Центральным событием фестиваля «Артмиграция» стал одноразовый показ спектакля Алексея Размахова, драматурга Екатерины Бондаренко, художника Екатерины Злой, хореографа Алексея Щербакова и так называемой Лаборатории 40+ в Боярских палатах СТД РФ.

Прекрасная идея: собрать в лабораторной работе 13 артистов в возрасте за 40 лет из разных городов России, попытаться поэкспериментировать уже в неюные годы без непременного конечного результата.

У спектакля было две части, каждая из которых игралась дважды: одна половина зрителей смотрела сперва первую часть, вторая — другую, а потом они менялись.

В первой были пластическо-музыкальные этюды на тему сказки о Буратино и золотом ключике. Во второй — разговоры в общей гримуборной, когда свободные от работы на основной сцене артисты рассказывали зрителям о своей актерской судьбе под шум, гам и перебежки других артистов, под аккомпанемент работающей изнанки театра.

Здесь становилось понятно, что театр — вид искусства, где очень прозрачен переход от сочинения к реальной жизни, грань между ними максимально тонка. В театре что ты ни делай — даже сказку про Буратино, все равно делаешь про себя, ведь содержание актерского искусства — это форма артиста, инструмент актерской работы — его телесность.

Это был спектакль про очень хороших людей. Про то, что артисты — золотой фонд человечества, гуманитарный ресурс, как однажды Николай Коляда написал — «быть может, они конец света игрой отодвигают». Особым смыслом наделялся ритуал «ручек» в начале спектакля с его рефреном: «Раз-два-три, человечек оживи». В театре оживляют человечков, дают мертвой материи жить, одухотворяют ее.

Перед нами прошла череда из 13 актерских монологов: от слезных, мучительных до счастливых, радостных. Вохобжон Азимов из Озерска рассказывал о восторженной радости актерского существования, а Тамара Волкова из Архангельска — о том, что сейчас на провинциальных сценах играет «поколение артистов, которые умрут под мостом», так как ни у кого нет квартир и перспектив на ближайшее будущее. Алексей Хорев из Кирова рассказал, как играли в Москве спектакль «Толстая тетрадь» Бориса Павловича в день терактов, и какая особая тишина воцарялась на сцене, а артисты священнодействовали, стараясь дать надежду как гуманитарную помощь отчаявшимся людям. Валентина Нимяева из Элисты — о том, что родилась на Сахалине, когда Сталин выслал калмыков с родных мест, а затем, уже в Калмыкии, оказалась в землянке — жилья возвращенным гражданам не предоставляли. Сергей Закутин из Вологды — как, оставшись без профессии, едва не дошел до суицида. Ольга Торгаева из Томска — о чувстве потери мужа-режиссера, об опыте отнятого счастья. «Театр — это место, где могут убить», — так завершила актриса свой монолог, и эта фраза запомнится надолго.

На обсуждении артист Владимир Годованец их Хабаровска сказал, что вербатим постепенно становится ролью для артиста, и что при повторении вербатимного спектакля личная жизнь актера в его устах становится костюмом, который артист надевает, перевоплощаясь в самого себя. И тут вступают в ход законы актерской профессии, а не исповеди.

Опытные, зрелые артисты беспощадно и бесстрашно раскрывались перед нами, что-то, видимо, сбрасывая с души. Им дали высказаться о главном, о том, о чем принято на сцене молчать.

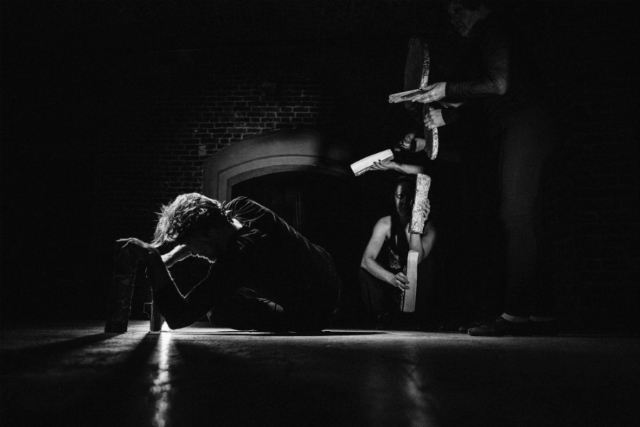

Но и в пластических этюдах на тему Буратино артисты продемонстрировали неистовство и отвагу — было видно, сколько нерастраченной энергии хранится в каждом. Будто не было груза лет. Актеры бросались в школу, в этюды первого курса — на концентрацию, внимание, взаимодействие с предметом (деревяшками) и партнером, шутили и куролесили. Бесновались в экстатических танцах, раскрепостив телесность. Извлекали звуки из различных материй. Пели хорал, зажигали фонарики — наивное чудо театра, нелепое в бытовой жизни, но на сцене обретающее статус откровения.

Удивительным образом, но форма этого спектакля, который больше никогда и нигде не повторится, только подтверждала его содержание. Вот такая судьба у скоротечного театрального искусства: люди убивают себя, бьются в кровь, рвут жилы, тратят свою жизнь на создание театра, от которого ничего не остается, только газетная пыль и пыльные кулисы. И никому никогда ты не расскажешь о том, как это было прекрасно, никому этого потрясающего опыта передать не сможешь: если не видел театрального мига — то и не пережил. И ничего никогда не повторится.

Комментарии (0)