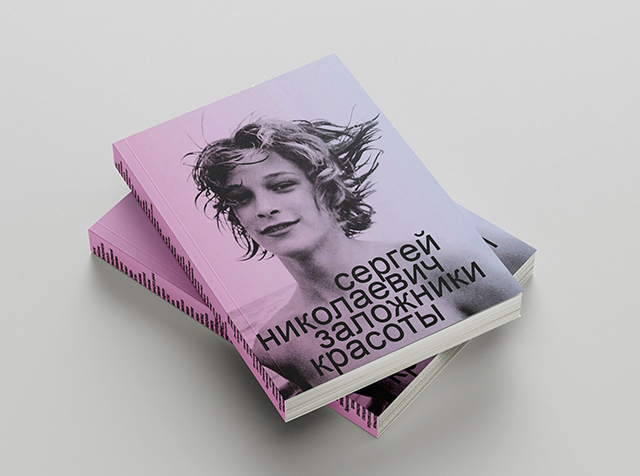

О книге Сергея Николаевича «Заложники красоты»

Последний день лета. Изумительное лето, еще и в сентябре обещают +26… Но логично собрать последний букет и одновременно начать сезон…

Деревня, маслята, яблоки, страхи будущего, печаль настоящего, лютики в банке, нервная игра в фанты — фенибут или золофт?.. И что мне тут какая-то, например, Венецианская биеннале?.. Собственно, и раньше она была где-то там, а я где-то тут, с корзиной по щелыковским лесам во время летних войн белых и красных в Свинкином лесу вблизи усадьбы Островского… Но когда сейчас между солением грибов и чтением новостей открываешь сеть и находишь очередное эссе Сергея Николаевича — да хотя бы о той же Венецианской биеннале, — попадаешь в некое иномирие и не только получаешь дозу настоящего эстетического удовольствия от того, как струятся слова и образы, но начинаешь философически думать о жизни. Вот как она, жизнь, шла… кто с кем встречался, куда ездил и о ком писал… где теперь я, где мы все, где эта условная биеннале и имеет ли она какое-то значение «в моменте», когда жизнь в пространстве культуры потеряла всякий смысл: культура получила такую зуботычину от действительности, что стали совершенно неинтересны ее шепоты беззубым ртом… А в реальности жить уже тоже невмоготу. Куда деваться?

Короче, я взяла в деревню сборник Сергея Николаевича «Заложники красоты», и эта книжка стала для меня замечательным контрапунктом к очевидному концу нашей эпохи, в которой искусство могло радовать, поддерживать, быть смыслом. Она как будто воспоминание об ушедшей жизни, в которой были кумиры, в которой мы были заложниками искусства, когда существовали великие имена и бесспорные художественные авторитеты — особенно в контрапункте тому историческому моменту, когда умерло или состарилось поколение безусловных звезд, а в наших широтах имена дезавуированы и авторитеты отменены (ну, кроме криминальных). «Для них больше нет имен», — сказал мне недавно один крупнейший театральный человек — точно Имя…

А тут, в книжке, — все они красавцы — от Энни Лейбовиц и Аркадия Ипполитова, Сесил Битон и Инны Чуриковой, от Лайзы Миннелли, Пьера Кардена и Михаила Барышникова до леди Ди и Марины Абрамович. И на передней лошади едет император в голубом кафтане… Кстати, Сергей очень любит про одежду, знает фирмы, ароматы, тренды, зорко замечает перстни и шарфы, темно-вишневые маникюры и стрижки, не путает размеры сапфиров, вделанных в кольца, ему важно материальное облачение звезд, их вкусы, он изгиб на рукаве пиджака портретирует не менее подробно и художественно, чем изгибы судеб.

Кстати, любит загадочную детективность зачинов, многие эссе начинаются примерно так (имитирую, не цитирую, а то вдруг кто подумает): «Она подошла к окну и положила недокуренную сигарету на мокрый подоконник… Окно выходило на Риволи, которую она никогда не любила, потому что жила тут когда-то с Жоржем в недолгих тягостных отношениях и улица всю жизнь была ей неприятна, как и аромат Bleu de Shanel…» И так идет долго: жди, читатель, когда прояснится, кто такая «она» и почему подоконник мокрый, а мокрый он, конечно, от драматических слез, претворенных в искусство, пока эта «она» не закрылась в своем поместье от мира))

«Она радостно распахнула ворота, словно ждала меня…», «В 21.10 она должна подняться на крышу беседки и запустить воздушного змея. Я точно зафиксировал время…», «Никто не знает, как это произошло. В тот вечер они были в ресторане с Лораном», «Наверное, самое страшное было даже не тогда, когда она умерла…», «Она рисует, она пишет, она поет…», «Он любит звук льющейся воды. Вообще любит воду» (это я уже цитирую).

…Мы с Сережей Николаевичем проживали параллельные профессиональные жизни в совершенно разных сферах: он, чистый западник, — в пространстве европейской красоты и эстетизма, в мире с неколебимыми ритуалами Виндзоров и точным знанием, кто VIP, а кто нет, как и положено в мире высокого глянца, я — трясясь в третьем классе по бездорожным просторам отечественного театра и полиграфического офсета, как и положено разночинцу, презирающему категорию успеха. И тем интереснее мне читать его, читать иногда «со словарем» — справляясь в интернете, кто это вообще: мало того, что я только однобоко образована, так у нас с Николаевичем еще и совершенно разные «именные указатели». Европейская звездная элита, часто неведомая мне, как Антонио Маррас и Стелла Теннант, — это его огромная адресная книга, его мягкая вода, его среда, его теплый аквариум. А назови я ему театральные имена из своей отечественной записной книжки, от, скажем, Омска до, предположим, петроградского «Особняка», или перечисли тех, о ком писала я, — он, думаю, застынет в неведении, как от набежавшей волны Охотского и Баренцева морей, или его унесет — как течением Иртыша…

Сергей Николаевич (вот на зависть, на зависть…) необычайно доброжелателен. Может, потому, что знает: его герой — явная величина, и тут не за что критиковать или журить, тут даже не надо подвергать критическому анализу, он — нечто безусловное. И важно лишь зафиксировать грани, детали, которыми блистает этот астероид, упавший на нас когда-то… Он свободен с ними, своими звездами (или делает вид, что свободен), — как звездочет в остром колпаке: снимет одну — повесит на бархатный занавес, снимет другую, повертит в руках… Правда, за бархатным занавесом всегда таятся страсти, а иногда — трагедии. Но у Николаевича нет унылого театроведческого желания аналитически расщеплять, он певец состоявшихся личностей. Но все не так очевидно. В эссе на смерть столь дорогого ему Аркадия Ипполитова (с которым я даже никогда не встречалась, живя в одном городе, — это к вопросу о разных мирах в нашем маленьком мирке) Николаевич пишет, каким счастьем казалось ему пребывание в эрмитажном кабинете с видом на Неву, — и тут же сам обрывает себя: «Это поверхностный взгляд туриста, восторженного московского провинциала, каким я всегда ощущал себя рядом с ним». Так и мы, читатели этой книжки…

Когда сборник анонсировали, мне казалось, что это совершенно несвоевременная книга: какая, на фиг, может быть красота в мире, где все мы заложники безобразного? Анахронизм какой-то. И вообще сама категория красоты перестала работать, любое ее проявление внутренне опровергается «новостями дня» — крахом идеи просвещения и спасения культурой. Да и жива ли красота вообще? Мало кто согласится, но подтверждением этого тезиса стал для меня фильм этого лета — «Бедные несчастные» Лантимоса, обрушивающий на нас убийственную и совершенно убитую, безжизненную красоту, которая не вызывает никаких чувств, не питает и не имеет ничего общего с живой материей. Она лишь орнаментирует банальную и бедную-несчастную социальность в ее трех-четырех тезисах.

Но «Заложники красоты» оказались удивительно своевременной книгой. Может быть, потому, что я читала их летом, на балконе — это подходящая мизансцена: голубое небо, пролетающие на озеро аисты, ни одного постороннего звука жизни, кроме далеких отголосков курских соловьев, книжка легкая, руке не в тягость, можно лечь, открыть с любого места, с любого лица — и уйти в другой мир.

И когда уходишь (несмотря на трудности чтения бледного мелкого текста на серой бумаге), то сквозь ароматы и виллы пробивается авторская интонация печали о прожитом, каждый очерк оказывается драматической историей одиночества, неминуемой старости, я назвала бы книгу «Тризны», как когда-то у Амфитеатрова: сборник об уходе каждого, будь он хоть звезда первой величины, и самой жизни, в которой эти звезды сияли. Здесь почти всегда — «мерещится мне всюду драма», и драмы эти все ведут к одному, и старческая щетина на щеках вчерашних кумиров — одинаковый итог для всех, доживших до старости, а есть много тех, кто не дожил. Всё — тлен. Всё исчезает. Как испорченные НКВД фотографии СССР, сделанные Битоном в 1935 году, как барабанщик «Кино» Георгий Гурьянов, на роденовском теле которого «даже заурядные черные сатиновые трусы в сочетании с майкой-алкоголичкой смотрелись словно модный прикид из последней коллекции Йоджи Ямомото», а потом остались одни глаза и губы… Как состарившийся байкер Джереми Айронс, как Диана, принцесса Уэльская, похороненная на острове вместе с собаками, а не в семейном склепе (не положено незамужней женщине покоиться рядом с прочими Спенсерами): «Это решение графа было согласовано с королевской семьей. А чтобы избежать акта вандализма, в землю вкопаны специальные плиты, которые не позволят даже миноискателю определить, где находится захоронение»… Что осталось от нее, кроме легенд и хорошо налаженного сувенирного бизнеса? — спрашивает автор…

Конечно, «Заложники красоты» составлены из того, что я уже в свое время читала в Сережиных сетевых публикациях последних лет. Там у него такой фан-клуб! Ну, во-первых, он наш нынешний Гаевский (мне кажется, тут наследование по прямой). Во-вторых, это всегда доброжелательно-близкий, так или иначе любящий взгляд на безусловно значительный объект, к которому автору счастливо удалось приблизиться. Это постоянно действующая рубрика «Восхищенья не снесла», жанр изумительного тоста. Иногда бывало чересчур сладко, хотелось намазать горчицы на черствую горбушку, и потому я боялась, что чтение всего разом, подряд, разовьет диабет. Но нет! Потому что — тризна…

Это эссе о культовых фигурах искусства, с которыми Сергей или был знаком, или приятельствовал, или брал интервью (чаще всего так). А не был — так все равно пишет с короткой дистанции сопричастности: ездил, видел, понимает («Раньше я часто встречал его в Лондоне на London Fashion Week…», «Двадцать пять лет назад, когда мы встретились в Soho House в Лондоне…», «А когда она говорит, сразу слышишь парижанку. Причем парижанку Rive Gauche»). Его знание судеб (конечно, и начитанное), манер, привычек и память о том, кто был на чьих похоронах, кто любит йогу, а кто верховую езду, кто кофе, кто — сигареты, — поражает. Это всегда эффект присутствия. Чувствуешь себя полным ничтожеством и после захода солнца кидаешься смотреть что-нибудь несмотренное с Трентиньяном или Денев, не вышедшей замуж за Роже Вадима, а ты и не знал и жил как-то неполно… И почему я не синефил… А догонять поздновато. Жизнь прошла.

Николаевич зорко запоминает детали: как собака Раневской Мальчик стояла в проходе театра на ее похоронах, как курила Шарлотта Рэмплинг (или не Шарлотта), когда он шел на утренний каннский пляж делать с ней интервью. Все тот же эффект присутствия. Нет, я понимаю, что такое память фиксирует навсегда вспышкой стоп-кадра, мы ж все равно так или иначе трепещем перед крупным актером, он так или иначе не вполне человек, хотя Николаевич как раз фиксируется на человеческом: как Плисецкая нюхала парфюм, а Гурченко куталась в шубу, словно ей всегда было холодно. Сергей и сам открывает свою кухню: «…если собираешься портретировать фильм, то хочется представить его предысторию, вжиться в обстоятельства, ему предшествовавшие…» Это его метод: он вживается в своих героев так же, как описывает сокуровский фильм «Спаси и сохрани» с его предметностью: ползающая муха, незатушенная сигара… И на этом фоне — мадам Бовари, умирающая от любви к самой себе.

А в случае, когда речь идет о тех, кого и ты наблюдал, — отдельное удовольствие сличать тропы (в обоих смыслах) и синхронные впечатления. Меньшиков у Николаевича «немножко Воланд, немножко фат…» и первый после Жерара Филиппа «самурай весны». А? Каково? А Слава Зайцев — «типичный кустарь-одиночка. Художник-самоучка из Иванова, который, как известно, город невест». «Гибкая, как тростинка. Нестареющая Девочка на шаре. А шар для нее — весь мир» (это про Джейн Биркин). А Петрушевская, прародительница, по мнению некоторых, русского хоррора, органично располагается у него между Гоголем и Прустом. Жалко, что я больше не учу студентов искать актерскую формулу, было бы что приводить в пример.

В очерке о Плисецкой Николаевич как бы ходит по ее музею-квартире на Тверской, видит пару флаконов духов, знает, что это сочетание туберозы и сандала. Иногда кажется, что он — парфюмер, коллекционирующий ароматы. И я очень хорошо понимаю его.

Сережа, я с благодарностью высылаю тебе этот последний букет лета (помнишь, в прошлой жизни ты даже хотел напечатать в «Снобе» мои «Букеты Мерёва»?). Почти осенние, они вянут быстро (как там у Чехова: «прелестные, грустные», но у него про розы, а у меня — так, собранное на полях во всех смыслах). Так что до тебя доедет только гербарий… Это логично и даже красиво))

И жду, когда ты внезапно напишешь какой-нибудь негармоничный текст о каком-нибудь разозлившем тебя провале или эссе о ноунейме — и мы все равно станем заложниками твоего дара.

Марина Юрьевна, спасибо! Спасибо, что продолжаете радовать своими текстами. Здоровья и сил.

Мариша, замечательный текст. Красиво о красоте, хоть и грустною Пиши ещё, моя дорогая, пожалуйста.