«Что происходит?».

Театр FULCRO.

Перформативная акция Анастасии Гордымановой и Сергея Горошко.

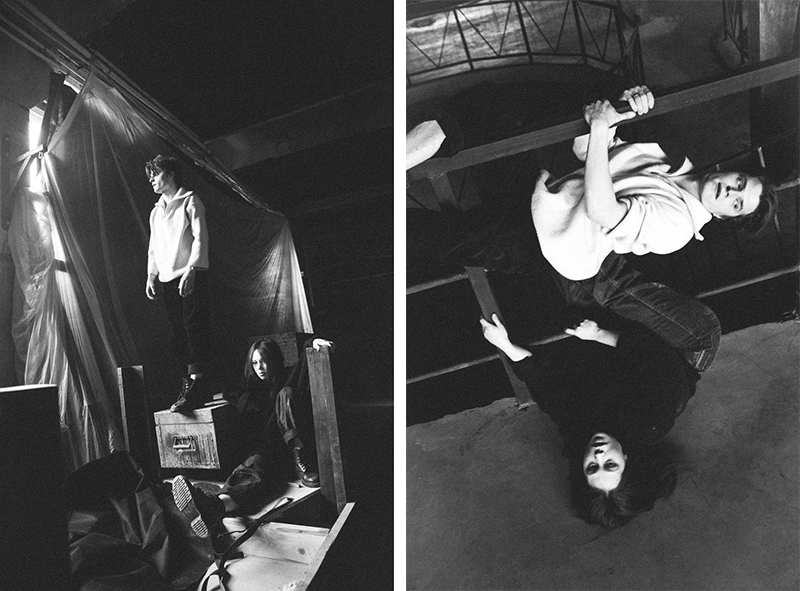

В одном из небольших помещений бывшего Завода имени Степана Разина, на территории которого обосновался молодой театр FULCRO, артисты Анастасия Гордыманова и Сергей Горошко создали перформанс «Что происходит?». Авторы проекта пытаются осознать свое место в нынешние сейсмические времена и ищут ответ, как заново отстроить мосты от одного человека к другому, когда привычный мир рассыпался на куски.

Сцена из спектакля.

Фото — Данил Ярощук.

«Что происходит?» видится своеобразным продолжением зимней премьеры FULCRO «Темные дни», сайт-специфик спектакля, в котором артисты театра попытались освоить и прочувствовать пространство огромных заводских цехов, размышляли о роде и корнях, используя технику нулевого ритуала Клима. К ритуализированным кружениям в «Темных днях» отсылает невысокий круглый подиум в центре зала, на котором находятся акторы нового перформанса. Так же, как и в первом спектакле, в перформансе Горошко отвечает за ритмы и сердцебиение проекта, играя на барабанах, а смысловое наполнение определяется фольклорными песнями и народными сказками в исполнении Гордымановой. Каждый показ предваряется коротким введением искусствоведа Елизаветы Зиновьевой, которая объясняет, что в ходе перформанса акторы не играют никаких ролей, остаются самими собой, и что это важно держать в уме, чтобы диалог зрителя с акцией состоялся.

Зрители собирались под тихую музыку, мерно растекавшуюся по залу длинными волнами. По границам темного пространства слабо мигали свечи, неяркие напольные софиты подсвечивали лишь устланный черной тканью подиум. Акторы, босые и одетые в простые черные одежды, практически сливались с пространством, в неярком свете их фигуры были слаборазличимы. Невысокий подиум скорее просто выделял перформеров, чем отделял от пространства и зрителей, большинству из которых на вид было не больше 25 лет (как и самим исполнителям). В довольно тесном пространстве и сложившейся единодушной атмосфере контакт акторов со зрителями получился предельно эмоциональным и искренним.

Перформанс начался с колыбельной. Казалось бы, то, что обычно заканчивает день ребенка, несет ему ночной покой и умиротворение, логичнее смотрелось бы в завершении действия. Но, вероятно, исполнителям, прежде чем начать ковырять ножичком в незатягивающейся четырехмесячной ране, необходимо было смягчить, усмирить свою тревогу.

Сцена из спектакля.

Фото — Данил Ярощук.

Содержание перформанса строилось из различных народных песен: колыбельных, свадебных, похоронных (плачей), лирических и трудовых, в одном из эпизодов звучала «Сказка про беглого солдата и черта». Все песни были нанизаны на две струны: на одной — песни о невозможной, неслучившейся или несчастной любви, а на второй — о случайной или насильственной смерти и войне. Сердце ныло даже от частушек. Для каждой песни Анастасия Гордыманова выбирала разные стили исполнения: что-то она пропевала, что-то шептала, произносила распевным речитативом или, наоборот, скороговоркой. Низкий, нутряной тембр ее голоса то срывался в безутешный плач, то фальцетом резал слух. Она будто потеряла свой голос, но, пробуя разные интонации, вспоминала и искала себя в корнях. Исполнение песен в народной манере — выразительные, плавные интонации, протяжные гласные и высокие позиции звука — оживляло глубинную народную память как у самой исполнительницы, так и у зрителей. И все мелодии, вытянутые Анастасией из нашей общей памяти, казались до боли знакомыми, даже если какие-то из них зритель никогда до этого не слышал.

Анастасия с Сергеем до этого уже играли спектакль на двоих: в «Ничто. Nihil» режиссера Дарьи Шаминой дуэт растворялся в поэзии Маяковского, а ритм и «дыхание» спектакля задавались поочередным обменом речитативными и вокальными репликами. В новом перформансе Горошко практически ничего не говорил, не пел, лишь изредка отрешенно вторил партнерше, шепотом заканчивая фразы вместе с ней. В большей степени Сергей выражал свои эмоции через игру на барабанах. Саунд-дизайн перформанса и барабанные партии Горошко стилистически не совпадали с этническими мотивами песен. В них скорее звучала разреженность космоса, томление в бесконечно вечном, когда «весь этот мир уже абсолютно понятен…». Барабаны задавали волнообразный ритм. Их интонации то поднимались до громкого отчаяния, то нагнетали тоску и разливались тихими слезами. В барабанах Горошко чувствовались и ритм мятущегося сердца, и безмятежный шум моря, и злость с остервенелым желанием разорвать всех обидчиков и негодяев. Иногда Горошко сбивался в своих барабанных партиях, а Гордыманова теряла строчки песен (исполняла тексты «с листа»), но высокое творческое и эмоциональное напряжение в дуэте, которое проявлялось еще в «Nihil», искренность и открытость акторов перед зрителями делали все запинки лишь очаровательными акцентами.

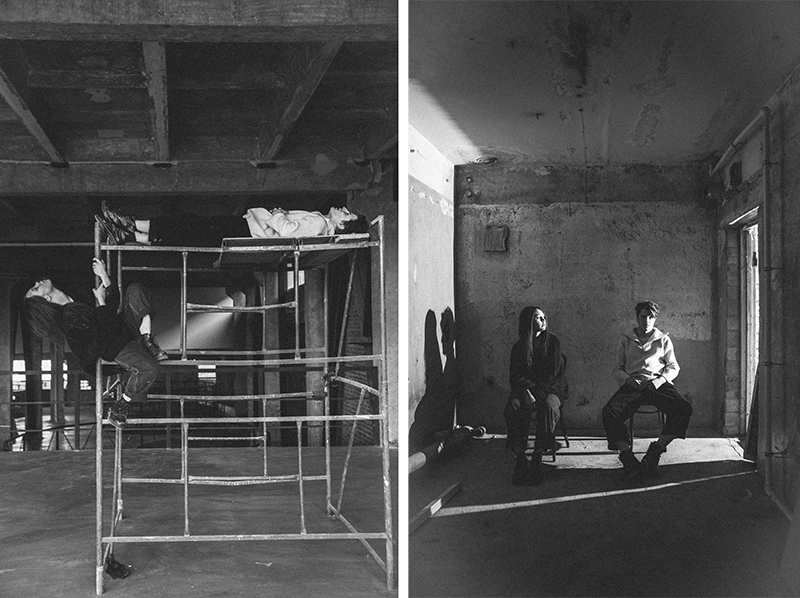

Сцена из спектакля.

Фото — Данил Ярощук.

В ходе перформанса публике предлагалось брать различные шуршалки и гремелки и подыгрывать исполнителям. Зрители робко, с оглядкой на Горошко, но все же вплетали в звуковую картину перформанса свои «шумовые фразы». Доносящиеся с различных сторон круга шорохи, звучащие в саунд-дизайне космические переливы, раскаты грома, плеск волн и свист то ли птиц, то ли бомб, неистовый грохот барабанов и пронзительные песни — вся богатая палитра звуков резонировала в пространстве, отскакивала от стен и заставляла всю мебель (столы, стулья, бочки) дрожать и трещать. И если звуки и музыка накрывали присутствующих одной рыболовецкой сетью, погружая их в единое с перформерами эмоциональное состояние, то световая партитура практически полностью выполняла простую утилитарную функцию — сделать красиво (с чем, конечно, справилась). Основными цветами перформанса стали приглушенный желтый и ультрамариновый. Причем преобладал синий свет, так как при нем становились видны меловые надписи на стене. Они говорили словами Булата Окуджавы — «Идущий следом ангел белый прошепчет, что надежда есть», или Мераба Мамардашвили — «Никогда не нужно бояться зайти слишком далеко, потому что истина — еще дальше», и нескольких других замечательных людей. Очевидно, этими тайными записками авторы хотели поддержать своих зрителей.

В виду того, что «Что происходит?» — перформанс, он навряд ли выверялся до мельчайших деталей и навряд ли когда-нибудь «дословно» повторится, но некоторые моменты невозможно отпустить и не запомнить в словах. Удивительным штрихом стала одномоментность песенной строчки «А скоро ко-о-ончится война» и бьющий в нос запах догорающих церковных свечей, стоящих в икеевских подсвечниках. Случайное совпадение народной песни, которая практически заклинает Вселенную на исполнение единственно важного сейчас желания, и символических знаков мира, который мы потеряли, и мира, который от нас сам ушел, — это, можно сказать, стало квинтэссенцией всего перформанса. И рядом с этой случайной переменной Гордыманова пела финальную песню, абсолютную константу перформанса — казачью народную «На горе стоял казак». Но пела ее без характерной для казачьих песен прыти и резвости — наоборот, сквозь мажорную тональность просвечивали боль и трагизм, а на последние строки — «Ой-ся, ты ой-ся, ты меня не бойся. Будет правда на земле. Будет и свобода» — остался лишь потерянный шепот.

Сцена из спектакля.

Фото — Данил Ярощук.

Комментарии (0)