Ушла Лилия Толмачева. Смешно сказать, я не видела ее на сцене. Досталась только легенда и несколько эпизодов личного общения с кодовым замком и ключом «Володин». Собственно, с Володиным связана и легенда о молодом «Современнике», «Пяти вечерах», где она была Тамара, о «Старшей сестре», где она была Надя Резаева…

…и она, легенда, приехала к нам на Володинский фестиваль и так сразу уловила его ноту, его атмосферу, так дала фестивалю свой собственный звук… Она казалась совершенно «володинским человеком», им она и была, Александр Моисеевич, не принимая «старшую сестру» — Доронину, всегда помнил Надежду — Толмачеву.

Еще раньше, cобирая первую книжку «О Володине. Первые воспоминания», я сразу позвонила Толмачевой. Но она так взволнованно, вибрируя, но наотрез отказалась наговаривать что-то на диктофон, так хотела написать что-то сама, собственной рукой, что ее воспоминания пришлись уже на вторую книжку. Ее «ручной» текст мы печатаем сегодня в ее память…

«я знала, что ты придешь,

такой честный, такой умный,

такой хороший»

Милый, любимый, необыкновенный, великий Саша!

Часть времени своей жизни ты связал с нами, с «Современником», тогда мы были Студией молодых актеров при МХАТе. Это такое счастье! Счастьем было репетировать, учить роли в твоих пьесах, спорить, пробовать новое, проваливаться и побеждать, играть спектакли, на них зрители по ночам выстаивали очереди за билетами. Было много сомнений, бессонных ночей, слез, страданий, но если неудача — вместе впадали в отчаяние, а если успех — умели вместе радоваться. И все это было счастьем! Счастьем настоящей творческой жизни! Спасибо!«

Это часть письма, написанного мной не так давно, к 80-летию Володина. (Скорее всего, струсила и не отправила.)

Сегодня имя Володина широко известно, о нем очень много написано. Он сам говорит очень определенно о своих взглядах и убеждениях. Не касаясь политики, не касаясь впрямую социальных проблем, Володин ярко и очень искренне рассказал о нашем времени. Сейчас его поняли, приняли, полюбили.

Но надо вспомнить время, когда Володин появился как драматург, — 1957 год. Москва переполнена слухами: в Театре Армии премьера «Фабричной девчонки» — спектакль, на который нужно немедленно бежать. Завтра его могут снять. Всем было известно, как умели организованно критиковать и запрещать.

Мне повезло, я прорвалась в театр и видела этот взрыв чистого негодования против демагогии, лжи, фальшивой героики, которыми нас всех опутывали. Спектакль был замечательный. Событие! Так родился Володин. Так родился режиссер Борис Александрович Львов-Анохин. А вместе с ними чудесный ансамбль актеров. На всю жизнь я запомнила Люсю Фетисову — Женьку, такую достоверную, ни на кого не похожую, внешне грубоватую, резкую, фанатичную, а изнутри — свет и нежность.

Наступил 1958 год. Время для нашей Студии очень трудное. У нас уже был небольшой репертуар: по пьесам Розова «Вечно живые» и «В поисках радости» и «Никто» Эдуардо Де Филиппо.

«Никто» ставил Анатолий Васильевич Эфрос, а художником был Лева Збарский. Спектакль восприняли во МХАТе как скандал, как протест студийцев против мхатовского искусства. Нас обвиняли чуть ли не в подрыве устоев Художественного театра (слишком много было условностей, в основном в оформлении). Было решение художественного совета запретить нам называться Студией при МХАТе. Мы оказывались на улице. Что делать?

Вот в это время появился Володин с пьесой «Пять вечеров». Ефремов был просто влюблен в него. Помню их первое появление. Олег представлял его как драгоценность. А «драгоценность» на вид была очень невзрачна: заурядная внешность, как будто очень неуверен в себе, мало говорит, старается быть незаметным.

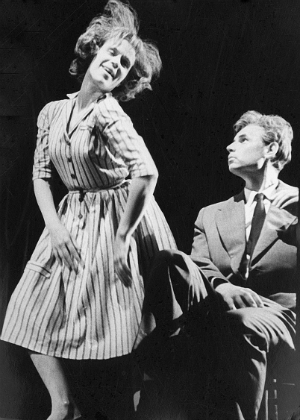

Такое сложилось у меня первое впечатление. В пьесу сразу влюбились все. Сегодня рассказывать историю, как у нас ¬ставили «Пять вечеров», немного смешно, но не бессмысленно. Для Ефремова это был мучительный путь с препятствиями. Начали мы репетировать в нашей Школе-студии МХАТ, и, пока нам никто не мешал, мы увлеченно разбирали суть пьесы, ролей, говорили о новизне эстетики автора, намечали движение от первого вечера к пятому. Подробно разобрали первое появление Тамары и приход к ней Ильина. Тамара совсем приготовилась лечь спать, на голове бигуди — завтра утром не проспать — бежать на работу, и вдруг неожиданно приходит Ильин, встреча не предвещает добра, Тамара скованна, натянута как тетива, внешне грубовата. Главное не выдать волнения, сохранить достоинство: я не брошена, со мной все в порядке.

Ефремов играл Ильина как человека несильного, но не сломленного тюрьмой (а то, что он сидел, было для нас совершенно очевидным). Да, он не стал тем, кем мог бы быть, кем хотел стать. Не стал знаменитым, не проявил особых талантов. Он вырван из среды самых обыкновенных людей, Володин именно таких больше всего любил. Мы учились понимать Володина. У него особая нежность. К этим героям и, конечно, особенно к героиням. Репетировали восторженно, увлеченно, а жизнь нашей Студии в это время висела на волоске, вот-вот мы окажемся на улице!

Ефремов искал выход. Вот тут он сделал, по-моему, первую ошибку. В это время МХАТ возглавлял М. Н. Кедров. Многие мхатовцы в него верили, многие ненавидели, считали «убийцей» (П. А. Марков). Олег решил его привлечь к нашей работе, вероятнее всего, думая, что через него можно восстановить контакт с Художественным театром. И Кедров стал приходить на наши репетиции.

По-моему, Михаил Николаевич был серьезно болен: голова у него быстро-быстро вертелась — влево-вправо, влево-вправо, как будто он все время говорил «Нет-нет-нет-нет»… И когда "нет«— «нет-нет-нет», и когда «да» — тоже «нет-нет-нет». Такой необычный тик.

Конфликт начался сразу — с первого появления Тамары, то есть с моего появления. Как я говорила, она вначале в бигуди. Кедров останавливает. "Зачем вы в бигуди? Может, вы думаете — это вам идет?«— «Я об этом не думаю». — «А вы вот о чем подумайте — появилась героиня, все в зале должны в нее влюбиться. Ну как же можно влюбиться в женщину в бигуди?» Пытаюсь защититься — это, мол, начало роли, оно говорит о настроении, о ее быте, о намерении лечь спать.

«Но это неинтересно, это ее мельчит». Все, что он говорит, противоположно Ефремову. Итак, началось! С Ефремовым — одно, с Кедровым — другое. С этими несчастными бигуди — короткое замыкание. Ефремов молчит — сама выпутывайся. Я перед Кедровым чувствовала себя жертвой. Хотелось сбежать, все бросить. Я уже ненавидела эти репетиции. Ефремов удивлялся: неужели не можешь чуть-чуть подыграть Кедрову, слукавить? Ничего себе «чуть-чуть»! Непонятно, как начать роль, а Кедров не хочет двигаться дальше, все время хочет репетировать начало. Наконец (не знаю, что произошло) Кедров перестал к нам ходить. Думаю, он понял беспредметность этих репетиций.

Без него все наладилось, мы занялись делом. Мечтали о выходе на сцену. Но тут — второй удар! В Ленинграде Товстоногов выпустил «Пять вечеров». Город потрясен. Спектакль — чудо! Там все гениально!

Мы еще не знали, в чем успех, но дух соревнования поселился в нас. Особенно опасен он был для режиссера. Удивить любой ценой, доказать, что мы любим и понимаем Володина, как никто. Ефремов стал все настойчивей искать поэтические краски, близкие к сказочным. "Володин— поэт«,— твердил он. Да, но какой поэт?! Словом, возникло еще одно, второе препятствие на пути к истинному пониманию Володина.

Начинался спектакль серебряным дождем, музыкой и замечательно прочитанными стихами. (Читал Ефремов великолепно, у него был особый дар— сложное понять через простое, узнаваемое. Запись сохранилась, сегодня я не могу слушать ее без слез.)

Эх, девчонки из нашей школы,

Шлю вам свой сердечный привет,

Позабудьте про факт невеселый,

Что вам тридцать и более лет.

Вам еще блистать, красоваться,

Вам еще сердца потрясать,

В оккупациях, в эвакуациях

Не померкла ваша краса…

Все декорации были выкрашены бледно-голубой краской, и мы все одеты в голубое. На прогон пришел Володин, посмотрел и сказал: «Интересный спектакль. Только я такой пьесы не писал. А где все это происходит? В больнице, что ли?»

Больше ничего говорить не надо. Ефремов стал многое переделывать. Голубое приобретало нормальные, естественные краски, стол как стол, диван как диван, и мы оделись в нормальные -одежды. Играли такие артисты, лучше которых я и представить не могу (себя я, конечно, исключаю): Ильин — Ефремов, Инженер — Евстигнеев, Слава — Табаков, Катя — Дорошина, Зоя — Покровская. Спектакль обращался к сердцу. Он о любви, о невероятной надежде на счастье. Но вот и премьера! Успех бурный! Восторги! Радость! Поздравления! Цветы!

И что же? Думаете, счастливый конец? Нет! Не так просто. История спектакля продолжалась! Спектакль менялся! Чего только с ним не происходило. Он был живой. Ефремов был все время неудовлетворен. Каждый спектакль анализировал, что-то поправлял, уточнял, так что мы еще долго-долго работали. Были разные редакции. Сделала свои первые режиссерские шаги Галя Волчек, свой вариант «Пяти вечеров» с другими актерами, со своим видением. Из этого варианта, по-моему, появился очень интересный, совсем другой Ильин, Влад Заманский, непохожий на Ефремова, такой рефлексирующий интеллигент, человек чистый, душевный, искренний. Потом варианты Ефремова и Волчек как бы слились, и Заманский вошел к нам. Так что были разные редакции.

Спектакль менялся. Это, конечно, были прорыв и победа Володина, его обращение к настоящим человеческим ценностям. Он был близок почти каждому. Счастьем было играть этот спектакль, и зрители его принимали как-то особенно тепло.

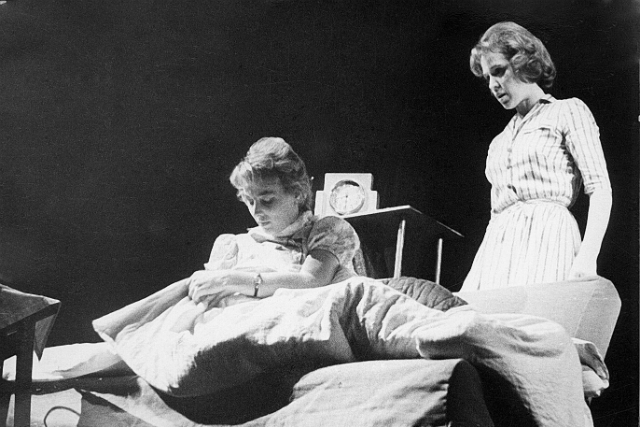

В 1962 году — следующий спектакль по пьесе Володина «Старшая сестра». Пригласили ставить Б. А. Львова-Анохина. Ему предоставили выбор всех исполнителей, а на роль Нади было пять кандидатур, среди них была и я. Только после «Пяти вечеров» я стала побаиваться Володина и совсем не рвалась в бой. Борис Александрович с первых репетиций говорил о поэтичности пьесы (сразу этим меня испугал), возникали споры, но он видел чудо поэзии в обыденном, самом простом. Очень скоро он назначил артистов на роли: Дядя Ухов — Олег Ефремов, Надя — я, Лида — Алла Покровская, Кирилл — Игорь Кваша, Колдунья — Мила Иванова, Шура— Галя Соколова, жених — Влад Заманский. В пьесе еще много небольших ролей, но и их играли наши корифеи: в приемной комиссии — Женя Евстигнеев, Галя Волчек, Миша Козаков. Было очень интересно репетировать, азартно. Спектакль выпускали в Тбилиси на гастролях с большим успехом.

Да, Володин, конечно, поэт! У него — всё стихи! Непонятность лишь в том, что никаких внешних знакомых ухищрений, умений, приемов нет. А изнутри, когда входишь в пьесу, понимаешь, что здесь ничего нельзя изменить, даже порядок слов: точный ритм, каждая запятая стоит на месте. Потрясающий язык, замечательная литература.

О «Старшей сестре» была восторженная пресса. Хвалили режиссера и всех-всех артистов. Замечательно играл Ефремов дядю Ухова — смешной, трогательный борец за благополучие, за здравый смысл.

Мою младшую сестру — Аллу Покровскую — я как-то полюбила настоящей сестринской любовью. Наверное, это на всю жизнь. «Она сыграла Лиду современно и остро, отлично соединив иронию и боль… Линия Лиды заняла в спектакле очень значительное место» (Б. А. Львов-Анохин).

Удивительно сыграла Галя Соколова совсем небольшую роль (жена Кирилла). Каждый раз она в своем отчаянии доходила до трагических высот. Очень обаятелен был Заманский, застенчивый, нескладный «жених».

Львов-Анохин очень любил этот спектакль и всех артистов в нем, часто бывал в зале, следил за жизнью спектакля. Подробно описал работу над ним в книге «Беседы режиссера». Подарил мне ее с надписью «Лиле Толмачевой с нежностью и благодарностью за минуты работы, которые, пожалуй, можно назвать вдохновением». Я была счастлива, прочитав такую дарственную. Трудились мы неистово, иногда репетиции продолжались с утра до ночи. Ине уставали! Так было: «Чем я больше трачу, тем становлюсь безбрежней и богаче». Вот так постепенно мы постигали Володина.

И, наконец, «Назначение» в следующем году. Я не была в нем занята и не знала, как идут репетиции. Однажды ночью звонит Ефремов (уже все знают, что он любил ночные звонки) и просит, чтобы я утром пришла на прогон — я запутался в жанре, говорит он. Утром я смотрела этот прогон. Без преувеличения была потрясена. Какой ансамбль! Лямин — Ефремов, Куропеев-Муровеев — Евстигнеев, Нюта — Дорошина, родители Лямина — Волчек, Кваша, а еще Володя Паулус, да все и всё, включая перевоплощающуюся мебель — шкафы, столы, стулья, — всё показалось гениальным.

«Назначение» было одним из лучших наших спектаклей. «Ну а как назвать жанр?» — «Можно назвать трагикомедией, хотя трагедии здесь нет, просто очень резкое столкновение серьезного и смешного. Гротескное смещение». Роль Лямина — создание Ефремова совершенно уникальное, «главное в Лямине — обостренное, повышенное чувство ответственности. Увидел безобразие и сказал. Все молчат, а он сказал… прозрение Лямина в том, что он понял: общественная пассивность честного таланта развивает энергию бездарности» (Н. А. Крымова). Удивительно ярко играл Евстигнеев обе роли Куропеева и Муровеева — потрясающе легко и изящно давался ему фантасмагорический сдвиг. Абсолютно прелестная Нюта — Дорошина, а пара родителей — Волчек и Кваша — смешные и похожие на многие пары. Все роли великолепно сыгранные. Рожденные роли. Такое замечательное и точное проникновение в Володина.

Вот такой путь прошел театр в постижении нового автора, можно сказать, классический путь «через страдание к радости».

Володин приходил в театр не так уж часто, но дни его юбилейных рождений помню. Был капустник, я обязательно выходила с монологом «Любите ли вы Володина, как я люблю его, то есть всеми силами души вашей, со всем энтузиазмом, со всем исступлением…».

А другой раз переделали финал «Пяти вечеров»: «Я знала, что ты придешь, такой честный, такой умный, такой хороший…». Все радовались и принимали на ура.

Огромный кусок жизни нашего театра прожит с Володиным. Было это счастье. Спасибо, Саша, милый, любимый, необыкновенный, великий! А в чем только его ни обвиняли — очернительство, лай из подворотни, мелкотемье, никому не интересные, неустроенные неудачники. Как мешали! Подумать только! Не ведают, что творят!

«Отпуска-аю!» Лилии Толмачёвой в финале «В день свадьбы» не иожет быть забыто. Актриса была и душой, и мозгом, и совестью «Современника». Играла в крупном рисунке, существовала в драматичном, «порожистом», по слову И. Соловьёвой, ритме. Она жила театром, строила его. Классические роли остались несыгранными — актриса «вытягивала» множество небольших ролей, в ее исполнении переставших быть второстепенными. Масштаб личности был очевиден, предполагал авторское отношение к персонажу, предопределил и режиссерскую судьбу Лилии Толмачёвой.

Теперь вот жизнь её — «отпустила».

Браво великой актрисе ! Светлая память в столь горький день (((