Наталья Мошина. «Жара».

Театр «Практика» (Москва).

Режиссер Владимир Агеев

Российское общество, пройдя период острой политизации, когда все смотрели заседания съезда, бегали на митинги, собирали подписи, погрузилось в разочарованную апатию. Интересоваться политикой стало не модно. Что касается политического театра — вряд ли он, в принципе, в русских традициях, история этому не способствовала. В советское время не дремала цензура, хотя в условиях несвободы политикой становилась любая метафора, любой намек. А в постимперское время, когда показателем успеха стала наполняемость зала, политический театр попросту невыгоден. В последние годы, когда в удушливой атмосфере вновь замаячил призрак «застоя», театр стал внимательнее к социальным проблемам и политическим реалиям. По естественной логике отзывчивей ко времени оказались театры маленькие, андерграундные.

В театре «Практика» Владимир Агеев поставил пьесу современного драматурга из Уфы Натальи Мошиной «Жара». Спектакль недвусмысленно фиксирует состояние войны и непреодолимую пропасть между народом и властью.

Владимир Агеев, еще несколько лет назад казавшийся демонстративным эстетом, в последние годы обнаружил свой интерес к драматургии социальной, политической. Самый знаменитый его спектакль «Пленные духи» был далек от реальности и представлял собой высококачественный литературный анекдот в стиле Хармса, где в игровой манере исследовалась проблема художника. После этого Агеев ставил Клоделя, но потом в «Практике» появился спектакль по тексту Игоря Симонова «Девушка и революционер», а затем, сделав читку на фестивале «Любимовка», режиссер поставил пьесу Дениса Ретрова «Коммуниканты». Но если первый спектакль был скорее абстрактной притчей, а второй — саркастическим размышлением о девальвации слова в политике и не только, то «Жара» — это жесткое, предельно ясное высказывание о политической тенденции в стране, не закамуфлированное никакими аллюзиями или метафорами.

Пьеса Натальи Мошиной, автора, чье творчество всегда отличалось жестким, «мужским» письмом, тягой к четкой структурированности, некоторой логической сухости, рисует картину ближайшего будущего. Время действия — 2019 год. В Москве — аномальная, сводящая с ума жара. Группа молодых радикалов захватывает офис некой компании, выдвигает требования, грозится убить заложников. Ролики по теме моментально выкладывают на YouTube, вовсю обсуждают в Facebook, но власти словно не замечают происходящего…

Владимир Агеев выстроил спектакль таким образом, что первая сцена сразу избавляет пьесу от некоторой умозрительности, от ощущения безупречно сконструированной схемы. На железной каталке — белый холм: под белоснежной простыней видны очертания человеческого тела. Обстоятельный, невозмутимый пожилой человек в белом халате объясняет оцепеневшей женщине, когда она может забрать труп. Успокаивает: в морге холодно, но как заберете — сразу хоронить, жара же… Эта близость смерти, ее визуальная ощутимость сразу переводит спектакль из ранга футуристической антиутопии в трагедию настоящего.

На видеозаписи, включающейся на темном экране — интеллигентные на вид мальчики в хороших костюмах разговаривают о музыке. Обсуждают русский рок, западные влияния, сетуют на то, что Егора Летова, интеллектуала и бунтаря, слушает, в основном, быдло. Обычный разговор молодых сотрудников офиса, есть одно «но» — любительская камера, мельтешащая крупными планами, все время сползает вниз, показывая автоматы, лежащие на тумбочке рядом с ребятами. В спектакле Агеева революционерами и экстремистами становится не «потерянное поколение», не рабочая, пэтэушная пацанва с окраин, а столичные студенты из хороших семей.

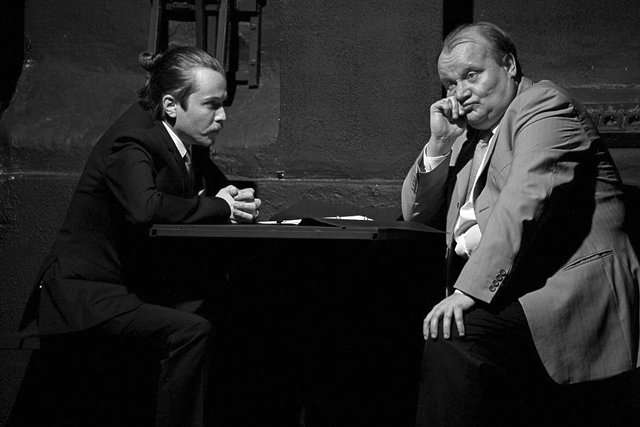

Параллельно разворачиваются два действия: сцена в захваченном офисе и допрос главаря террористов по кличке Зимородок. И если сцена в офисе сделана предельно аскетично, с нагрузкой на текст, то сцена в ФСБ превращается в театральную игру. Борис Каморзин создает собирательный образ, безликое воплощение всего племени хранителей внутреннего порядка в государстве — грузный, с одутловатым скучным лицом и осоловелыми глазами. Он меняет пиджаки, на секунду выйдя за дверь, сбивает с толку Зимородка (Иван Макаревич) — это все тот же оперативник или уже другой?.. Играя мелкого беса, ерничающего, грешащего лживым словоблудием, дешевым актерством, актер выращивает своего персонажа до метафоры неистребимого, непобедимого зла. Своим скоморошничаньем он почти сводит Зимородка с ума — надев шапочку из фольги, начинает рассказывать о сумасшедших, заваливающих газеты письмами о преследовании со стороны органов. И стоит только Зимородку удивиться количеству сумасшедших, выясняется, что в письмах много правды, а розетки в кабинете и правда оборудованы подслушивающими устройствами. В глубине сцены стоит громоздкий аппарат, напоминающий трансформатор, помигивает лампочками, от него тянется целый пук проводов.

Игра Бориса Каморзина в этом спектакле — привет от прежнего, всем знакомого режиссера Агеева. Его фээсбэшник — настоящий шут, опереточная марионетка: картинно усевшись за пианино, он с гримасой сентиментальности на лице одним пальцем нажимает на клавиши — звучат первые аккорды лирического гимна отечественных спецслужб «Грусть моя, ты покинь меня…».

В сцене с захватом заложников — театральности минимум. Будто режиссер решил, что сейчас не время для сложных построений, и серьезные вещи должны прозвучать открыто, предельно просто и ясно. Присев на корточки перед заложником, своим ровесником, один из террористов произносит яростную, кипучую программную речь — о том, что нельзя быть овощем, что стыдно быть обеспеченным и успокоенным и брезгливо говорить «эта страна». Его оппонент в пьесе права голоса лишен, в спектакле он, сникнув, лишь слушает. Наверное, диалог мог бы сделать пьесу сложнее, шире по смыслам, но, очевидно, авторам спектакля был важен не спор, а ощущение реальности, из которой постепенно уходит воздух. Реальности, толкающей людей, готовящихся стать тем же «офисным планктоном», на иной выбор. Но настоящая подлость времени в том, что оно не просто толкает человека на радикальный выбор, на борьбу, но и заранее обессмысливает ее.

В этом смысле пьеса «Жара» напоминает фильм Барри Левинсона «Хвост виляет собакой», вывернутый наизнанку. Там с помощью информационных технологий создавали несуществующую войну, здесь — войну настоящую с помощью тех же информационных технологий, вернее, с помощью тотального контроля над источниками информации, превращают в фантом, выдумку эпатажных юнцов. Свобода информации, безграничность ее распространения, дарованная мировой сетью Интернет, оказывается фикцией. Несколько тысяч виртуалов, обсуждающих теракт online, ничто по сравнению с миллионами граждан страны, которые никогда не узнают правды из газет и ТВ: теракт окажется взрывом газа в подвале, а смертник, подорвавший себя на площади, безграмотным таджиком-строителем, неаккуратно переносившим динамитные шашки.

В финале в спектакль снова вторгается тема смерти — трое студентов-террористов смотрят на телефоне прощальное видео от своего взорвавшегося друга: молодой человек по кличке Рысь (Михаил Горский) идет по Красной площади, не может придумать, что передать родным, вспоминает песню, которую так любил его дед — «Когда мы были на войне, когда мы были на войне, там каждый думал о своей любимой или о жене»… Его неровный голос заглушается нарастающим шепотом, повторяющим эти строки, они почти распадаются на слоги под современную аранжировку, в гаснущем свете «Рысь» ломается в казачьих па на фоне обрывающегося видео.

Комментарии (0)