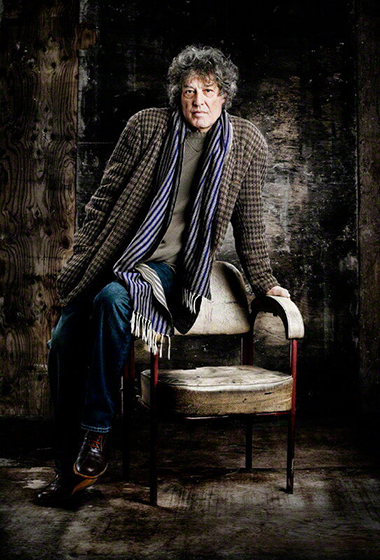

Как разнолик и прекрасен Том Стоппард! Как неузнаваем с первой строки каждой новой пьесы! Как меняет он тему и почерк! Как не боится перегрузить зрителя сведениями, если сам ими увлекся! Но каким удивительным образом он преломляет для сцены эти сведения! И как он знает и любит Россию…

Сегодня 3 июля, и это значит, что Сэру Тому 85 лет. Но самое поразительное даже не сама дата, а то, что Стоппард не стареет. Стоппард молодеет!

Я регулярно прочесываю сеть в поисках его интервью. Так вот: одно время в ответах Стоппарда слышались разочарование и усталость, он грозился больше не писать пьес и вообще собрался «на покой». Но в последнее время в нем явно побеждает ненасытная жажда жизни и творчества. Он больше не зарекается не писать, в голове у него роятся новые замыслы. Он говорит: «По-моему, я себя не исчерпал».

Лондонский спектакль по последней его пьесе пережил в начале этого года второе рождение. Патрик Марбер поставил «Леопольдштадт» в аккурат перед пандемией, в начале 2020 года. Немного поиграли — и локдаун. Но этой зимой постановку возобновили, и зрителям в 50-и городах России повезло увидеть трансляцию из Национального театра. Лично я смотрела 28 февраля, поэтому спектакль о том, как фашизм выполз из щелей в безмятежной Австрии и погубил огромную еврейскую семью, был словно о нас сегодняшних, о том, как мы тоже прячем голову в песок и отказываемся верить в худшее.

Откуда такая тема? А знаете ли вы, как зовут этого драматурга на самом деле? Его зовут Томаш Штраусслер, и никакой он не англичанин, а чешский еврей, родился в Чехословакии в 1937 году. Вскоре семья бежала от Гитлера в Юго-Восточную Азию, и там отец-военврач погиб, попав в плен к японцам. После Второй мировой мать вышла замуж за британского офицера по фамилии Стоппард. Так что Том Стоппард носит фамилию отчима. Мать берегла Томаша и его брата от, как ей казалось, лишних и страшных знаний, поэтому подробности о своих еврейских корнях и о том, что вся оставшаяся в Европе родня — и по отцовской, и по материнской линии — погибла в Холокосте, он узнал, когда ему было уже за пятьдесят, в начале 1990-х. И с тех пор подспудно вынашивал пьесу. Сейчас он почти безмятежно говорит в интервью, что тема показалась ему потенциально интересной для театра, что история предков была лишь отправной точкой. Однако, видно, что душу ему она перебаламутила. И в пьесе выведен он сам, причем судит он себя нелицеприятно: один из немногих уцелевших отпрысков огромного клана, задиристый, вполне ассимилированный британец-сноб, прозревающий у нас на глазах в опустевшем венском доме. В доме, где в 1900 году кипела жизнь и вера в будущее, где мы только что видели четыре поколения, которые ушли в дым и пепел в печах Освенцима.

Томаш — Том — Сэр Том! По счастью, британская королевская семья удостаивает выдающихся людей за особые заслуги титулом вне зависимости от их происхождения. Заслуги у Стоппарда действительно выдающиеся. Никто не получал столько премий «Тони» в номинации «Лучшая пьеса», сколько этот британец, а премия-то, между прочим, американская. У Тома целых четыре медальона! Уже сейчас, при жизни — хотя обычно про людей говорят такие вещи, когда они помирают, — его называют самым великим драматургом конца ХХ века. Впрочем, он и в XXI веке написал множество нашумевших пьес: и «Берег утопии» (2002), и «Rock’n’Roll» (2006), и «The Hard Problem» (2015). Так что он самый известный, почитаемый, издаваемый и… самый читаемый — что для драматургии довольно необычно. Иногда даже говорят: «Ну, Стоппарда надо читать, а не смотреть!» Мнение такое бытует, и мне — переводчику четырех пьес этого автора (три перевода из четырех изданы) — казалось бы, надо радоваться, но я уверена, что Стоппард, человек до мозга костей театральный, пишет для зрителя, а не для читателя. Однако, его пьесы, безусловно, высокая литература, спорить не стану.

Про тексты я могу говорить, опираясь исключительно на собственный опыт. Я не театровед, а переводчик. При этом я уверена, что мой опыт перевода наверняка отличается от опыта перевода каких-то иных его пьес. Стоппардом занимались многие переводчики: Иосиф Александрович Бродский перевел еще до своего выдворения из страны пьесу «Розенкранц и Гильденстерн мертвы», благодаря которой Стоппард, собственно, и стал известен в одночасье в 1966 году. Переводил его и покойный Илья Кормильцев, переводил очень хорошо. Но опыт у всех очень разный — потому что сам Стоппард чрезвычайно разнообразен, и узнать, что мы читаем именно Стоппарда, можно не вдруг. Только опытный глаз отличит, распознает кое-какую маркировочку, определенные «фишки», а в целом — тематика разная, лексика разная, да все разное — от начала до конца, — как будто это разные драматурги. Порой об этом приходится напоминать режиссерам. «Ну, я же ставил Стоппарда, я нашел к нему ключ!» — говорят они. А я твержу: сейчас у вас в руках совсем иная пьеса, словно другой рукой написанная. Давайте не будем считать, что вы нашли ключ ко всему Стоппарду, поставив один, пусть даже великий спектакль.

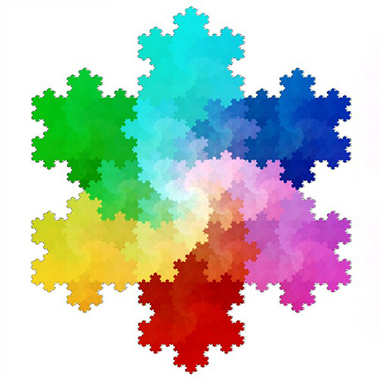

Еще два слова про биографию. Стоппард, представьте, не имеет высшего образования. Так и говорит в интервью: «В 17 лет я инстинктивно понял, что образовывать меня уже хватит». Юноши и девы, поверьте, это отнюдь не рецепт, но Стоппард получил в итоге незахламленность мозга и предельную открытость для любой новой информации. У него ум нараспашку! И как только он узнает что-то новое, его так и подмывает включить это знание в свои тексты. Он, кстати, большой любитель естественных наук, мы можем об этом судить, в частности, по пьесам «Аркадия» и «The Hard Problem». Писатели с таким подходом в мире есть, но я не знаю таких драматургов! Только Стоппард не боится обременить, нагрузить свой текст научными подробностями и даже терминами, хотя драматургия — это, в основном, диалог, и в пьесе не очень-то опишешь научную проблему. А Стоппард и не описывает. У него это все преломляется в тонкие философские мысли — и становится естественной частью пьесы. В «Аркадии» современный ученый-естественник объясняет своей невесте, что такое итерация: «Если знать алгоритм и итерировать его, скажем, десять тысяч раз, на экране появятся десять тысяч точек. Где появится следующая, каждый раз неизвестно. Но постепенно начнет проступать контур листа, потому что все точки будут внутри этого контура. Это уже не лист, а математический объект. И в нем разом сходится все неизбежное и все непредсказуемое. По этому принципу создает себя сама природа: от снежинки до снежной бури…!»

Что должен был прочитать Стоппард, за что зацепился его глаз, чтобы родились эти строки? Откуда, например, взялось «от снежинки до снежной бури…»? А вот откуда!

Вот так красиво выглядит эта идея. Это так называемая снежинка Коха — фигура, которая наглядно представляет нам итерационный алгоритм, фрактал. Мне, переводчику, всегда интересно, какими путями шла мысль драматурга.

Разумеется, тексты Стоппарда для меня и для моих коллег — всегда вызов. Там много игры слов и смыслов. Расскажу напоследок про перевод имен. Авторы классических трудов по теории перевода — Комиссаров, Бархударов, Рецкер (это всё серьезные люди) — говорят, что имена собственные характеризуются непереводимостью, они относятся к так называемой безэквивалентной лексике. Ну и что делать бедным переводчикам? Если я смирюсь с идеей, которую продвигают наши ученые мужи, то в пьесах Стоппарда, да и во многих других книгах, например, детских, потеря семантики имен будет означать полное разрушение текста.

Давайте посмотрим снова на пьесу «Аркадия». Некий литературовед — его зовут Бернард Найтингейл, т. е. по-английски «соловей» — прибывает в поместье Сидли-Парк, где уже работает другой литературовед, Ханна. И занимается она тем же периодом, эпохой Байрона. И только когда Бернард туда приехал, он вдруг понял, что это та самая Ханна Джарвис, чью книгу он недавно разнес в пух и прах. А Ханна ему на данном этапе нужна, потому что она знает содержание библиотеки в этом поместье. И вот, еще до встречи Ханной, он решает скрыть от нее, кто он такой, и говорит хозяйке: «Только не говорите ей мою фамилию!» Та спрашивает: «А как вас назвать?». Потом она на него смотрит этак оценивающе — а он франт и щеголь — и говорит: «Ну, на соловья Вы все равно не похожи…». И, не договорив, уходит. Через какое-то время приходит Ханна и обращается к нему: «Мистер Пикок…». То есть, в оригинале юная хозяйка дома изобрела новую фамилию, Пикок, тоже птичье слово, которое характеризует его манеру поведения. В общем, игра слов: соловьи и павлины. Как хорошо по-английски! А что делать мне? Я уверена: если переводчик работает для театра, он должен понимать, что у сцены свои законы, там нет сносок, там нельзя внизу страницы объяснить, что это была игра слов, что она непереводима и так задумал великий Том Стоппард. У меня — хотя я изначально переводила «Аркадию» для журнала «Иностранная литература» — и в мыслях не было написать сноску и оставить его Найтингейлом или Пикоком. Я сделала обратное: воспользовалась игрой слов, выстроила на ней диалог, а в сноске написала, как было в оригинале. Игра слов не обессмысливает сюжет, а держит, подпирает его, ведь на этом эпизоде очень многое строится. Мне надо было сохранить основную семантику, все коннотации, которые там заложены, и избежать русификации, потому что я не вправе назвать британцев Соловьев или Павлинофф. Получилось так: он — Бернард Солоуэй, а хозяйка его переименовала в Павлини, дала ему фамилию итальянского происхождения, которая в Британии очень даже может звучать. В общем, надеюсь, что этот важный, не проходной эпизод получился довольно понятным. А иначе нельзя: он определяет отношения между персонажами.

Но там была еще одна хитрость: они же все литературоведы, и в какой-то момент Ханна, по-прежнему не зная, что Бернард вовсе не Пикок, говорит: «Я раздобыла письмо из архива Ост-Индской компании… Там упомянут твой великий однофамилец…». Он спрашивает: «Какой?» — «Как какой? Томас Лав Пикок!». Томас Лав Пикок — известнейший литературовед второй половины XIX века. То есть опять засада: этот-то Пикок не выдуманный, а настоящий! Здесь я сделала сноску, но в самом тексте — а он предназначен для сцены! — написала «Томас Лав Павлини». Я считаю, что в зале на 700 мест будет сидеть, дай бог, один человек, который сообразит, что Томас Лав Павлини не существовал, а был Томас Лав Пикок. Я даже думаю, что такой человек не на каждый спектакль заглянет. В печатном издании у нас есть сноска, но главное: у меня в тексте «Павлини», потому что иначе театр разваливается! Театра нет, если не будет понятно, что и зачем происходит на сцене.

В сущности, я счастливый человек, потому что «в анамнезе» у меня четыре пьесы Стоппарда. Я несколько раз вытащила выигрышный лотерейный билет. Две пьесы я перевела вместе с моей подругой Татьяной Тульчинской («The Real Thing» — «Отражения, или Истинное» и «The Hard Problem» — «Главный вопрос») и еще две — в одиночку («Аркадия» и «EGBDF» — «До-ре-ми-фа-соль-ля-си-Ты-свободы-попроси»). Это название, да и сама пьеса, которая как раз про Россию, заслуживают отдельного рассказа. Но о них — в другой раз.

Дорогой Сэр Том! Живите долго, пишите нам на радость. Вы настоящий, цельный, благородный человек. Человек, в значительной мере определивший общее направление моей собственной жизни. То есть, наверно, меня бы все равно вынесло обратно к театру. Но зигзагов могло быть больше. А вы мою траекторию спрямили.

И в эти дни мне хочется, как мантру, повторять ваши слова из недавнего интервью: «Я верю, что правда и ложь существуют. Не понимаю, как общество может существовать без этой веры».

Комментарии (0)