-

«Дракон Шварца». По мотивам сказки Е. Шварца.

Социально-художественный театр.

Режиссер Федор Федотов, художник-постановщик Мария Гросс.Тускло-ржавый свет в завесе дыма, почти герметичное место действия. Задник, половик, все — пленка: смятая, скользкая, скрывающая это (неопределенное) место от внешнего мира. Это — ассоциативно — липкое, удушающее пространство. В нем существует Дракон.

-

«Саломея». О. Уайльд.

Театр «Гешер» (Тель-Авив).

Режиссер Максим Диденко.Максим Диденко поставил «Саломею» Уайльда в тель-авивском театре «Гешер». Премьера спектакля прошла в рамках ежегодного летнего фестиваля Яффа Фест, организуемого «Гешером» вот уже семь лет подряд. Главные герои этого фестиваля — спектакли, артисты, тексты, связанные с русской культурой, где бы они ни находились. Диденко приехал в Тель-Авив из Лондона, где его спектакль «Белая фабрика» по пьесе Д. Глуховского получил приз лондонской театральной критики. Тематика «Белой фабрики» связана с Холокостом и его невозможными моральными дилеммами, от которых нельзя отмахнуться. В «Саломее», поставленной Диденко, драматические ситуации создаются не дилеммами, но инстинктами страсти, ненависти и любви. Этот мир без мысли и сомнений образует свои модели трагического.

-

О II Всероссийском фестивале современного театра «Аулак» в Альметьевске

«Аулак» в переводе с татарского — «укромное место». Именно такую среду создает недавняя выпускница ГИТИСа и основательница театра горожан «Аулак» Эльвира Галеева на поле альметьевского театра.

За два года существования площадка много экспериментировала и в результате представила несколько спектаклей, среди них — «Кара Сет» (спектакль молодых горожанок о нефти и о женщинах-буровичках, вставших у истоков разработки нефти в Альметьевске), «Чисто чиста» (спектакль с татарскими подростками из деревни об их жизни и национальной борьбе), и множество лабораторий, в числе которых, к примеру, лаборатория для слабослышащих жителей.

-

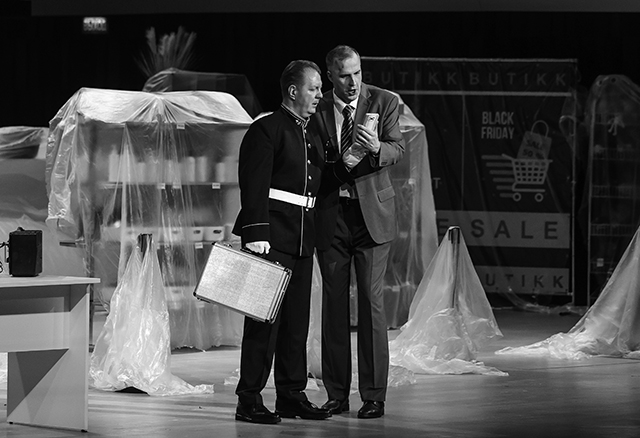

«Fellini circus».

Цырк «Высокие братья & Tall Brothers» в рамках IV Фестиваля уличных театров «Легкие крылья» в Альметьевске.

Режиссер Денис Васильев.Странным образом слава больших клоунов растет сама по себе, развивается в своей капсуле, чтобы потом даже условно сведущие люди широко раскрывали глаза: а кто это? а где это? Так где-то в Средней Азии подвизался и умер великий Мусля, клоун Алексей Сергеев, о котором до сих пор с придыханием говорят не только все коллеги, но и те, кто хоть раз его видел. Точно так же узким кругом профессионалов почитаем чешский клоун Болек Поливка. И точно так же сегодня на представления Цырка «Высокие братья & Tall brothers» стекается узкий круг ценителей, чтобы увидеть, что в очередной раз сотворят Денис Васильев & сотоварищи. Смотреть их спектакли можно по несколько раз, и всегда, как в настоящей клоунаде, они сильно отличаются друг от друга в зависимости от площадки, публики и реактивности артистов.

-

О XIV Фестивале современной культуры «Выкса-фестиваль»

Выкса — удивительное место. Город, на гербе которого единорог. Город, где памятник Сталину переделали в памятник Горькому. Город, который сами выксунцы делают для себя удивительным и заставляют в это по-настоящему поверить других.

Выкса — моногород в Нижегородской области, равноудаленный и от столицы, и от крупного центра, где «Выкса-фестиваль» существует уже 14 лет и преображает городское пространство.

-

«Мать». По пьесе М. Равенхилла.

Независимый театральный проект «povod. ovod» на сцене Городского театра.

Режиссер Анастасия Паутова, художник Алена Ромашкина.Спектакль «Мать» Анастасии Паутовой рожден в любви и условиях вынужденной свободы. Долгое время у режиссера не складывались отношения с театрами: в Москве скандально отменили ее спектакль «Кремулятор», далеко не сразу и у команды «Матери» получилось найти площадку и средства. Анастасия Паутова, имеющая большую фан-базу от мем-проекта llllllll1111llllllllll, решила объявить краудфандинг. За один вечер они собрали нужную сумму, и спустя месяц спектакль вышел в свет. Огромная поддержка всевозможных локальных брендов, обычных зрителей и, главное, многолетне слаженной команды спектакля осуществили, казалось бы, уже какую-то невыполнимую мечту создателей: независимый во всех смыслах этого слова дебют режиссера Паутовой состоялся.

-

«Цветы для Элджернона». По мотивам текста Д. Киза.

Театр «Старый дом».

Режиссер Андрей Гончаров, художник Константин Соловьев.Спектакль «Цветы для Элджернона» создан по мотивам текста Дэниэла Киза, как написано в программке театра «Старый дом». Текстов у Киза на самом деле два. Сначала был рассказ, написанный в 1959 году и очень высоко оцененный критикой и читателями. И только позже из него вырос превосходный роман, вошедший в список классических романов двадцатого столетия. И кто только не экранизировал и не ставил его! И каких только смыслов в нем не находили...

-

После того, как в «ПТЖ» вышел наш с Риммой Павловной разговор, мы периодически созванивались и говорили на разные темы «под запись»: возникла идея, что, может, когда-нибудь опубликуем эти «позвонки». Сейчас я с ужасом роюсь в своих завалах и пока не нахожу ту мини-карту памяти, на которую скинул аудиофайлы. Что же, Римма Павловна, кажется, не относилась серьезно к сохранению следов вещественного присутствия в нашем «мире безвыходно материальном». Проще, легче, веселей! Сама она казалась невесомой. Была вне направлений, лагерей и кланов. Парила и над границами возраста (но подчеркивала: я человек 1960-х годов!). Почему-то я не удивился, увидев сегодня ВКонтакте, что моему френду Rimma Krechetova 16 лет.

-

Феcтиваль уличных театров «Легкие крылья» в Альметьевске проходит в четвертый раз, но уже набрал серьезные обороты. За два дня публика могла увидеть 22 спектакля и 41 показ в исполнении более чем 20 коллективов и артистов, послушать музыкантов, окунуться в стихию игры, поучаствовать в променадах и даже оказаться в шкафу на аудиоспектакле для одного зрителя. Три автора «ПТЖ» рассказывают о том, что происходило в течение двух фестивальных дней, 20 и 21 июля.

-

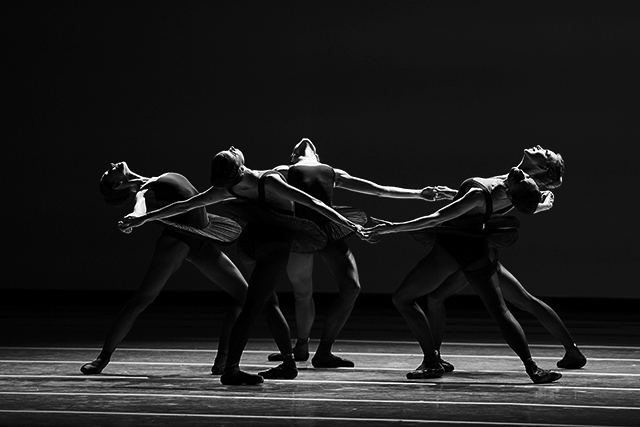

«Концертные танцы». И. Стравинский.

Мариинский театр.

Хореограф Александр Сергеев, дирижер Арсений Шупляков, художник по костюмам Леонид Алексеев, художник по свету Константин Бинкин.В ноябре прошлого года Ростовский музыкальный театр выпустил грандиозную премьеру трех балетов на музыку Стравинского, объединенных в один спектакль с общей сценографией дизайнера Леонида Алексеева и музыкальной концепцией дирижера Михаила Грановского. Открывался вечер «Концертными танцами» в постановке Александра Сергеева, затем шла «Игра в карты» Виктории Литвиновой, в финале показывали «Пульчинеллу» с хореографией Софьи Гайдуковой и Константина Матулевского. Алексеев выстроил на сцене ростовского театра гигантский бункер, в котором и происходило действие всех трех балетов, снабженных короткими прологами с дополнительной музыкой Стравинского. Постановка «Концертных танцев», приуроченная к фестивалю Стравинского, который проводился в Мариинском театре в июне, не стала обычным переносом, ее скорее можно назвать второй редакцией спектакля. Костюмы остались такими же, а монументальную сценографию заменил свет, за концепцию которого отвечал Константин Бинкин, среди авторов ростовской премьеры не значившийся.

-

«Три сестры». А. П. Чехов.

Пространство «Внутри» (Москва).

Режиссер Андрей Маник, художник Маруся Павлова.Режиссер Андрей Маник и театральная компания «Озеро» выпустили в Пространстве «Внутри» премьеру по «Трем сестрам» Чехова. Название не самое очевидное для площадки, где звучат в основном современные тексты, но зато вполне в духе учителей режиссера и большинства исполнителей, окончивших в разные годы мастерскую Крымова и Каменьковича в ГИТИСе или игравших в крымовских спектаклях. Работа с классикой как зеркалом сегодняшнего дня у них, можно сказать, в крови. В Пространстве «Внутри» с большим успехом (билетов не достать) идет «Ричард» того же Андрея Маника, выросший из дипломной работы, где главного шекспировского злодея играет Мария Смольникова. В этой гротескной буффонаде Ричард как галлюцинация является из холодильника к современному неудачнику Вите и постепенно втягивает его в свои грязные дела, уничтожая врагов чужими руками и заливая все вокруг литрами крови.

-

«Из жизни ископаемых». Ф. Строппель.

Театр «Поиск» (Лесосибирск). Режиссер Людмила Исмайлова, художник Наталья Белова.

Краснодарский театр драмы. Режиссер Арсений Фогелев, художник Иван Малыгин.Пьеса Фредерика Строппеля «Из жизни ископаемых» на первый взгляд кажется для любого театра отличным репертуарным выбором.

Во-первых, это комедия. Посмеяться есть над чем: переводчицы и адаптаторы Ольга Варшавер и Татьяна Тульчинская изобретательно передают смеховое содержание текста, пасуя разве что перед труднопереводимым — далеко не всякий русский зритель знает навскидку, что такое конфирмация, например.

Во-вторых, это набор скетчей — забавных и жутковатых диалогов, которые можно перемонтировать, решить одинаково или контрастно, сделать по-концертному ярко.

В-третьих, это отличный способ задействовать мощных «стариков» труппы, которым вечно не хватает ролей в актуальном репертуаре. Пьеса о забавных ситуациях под конец жизни — где можно так еще сыграть!

-

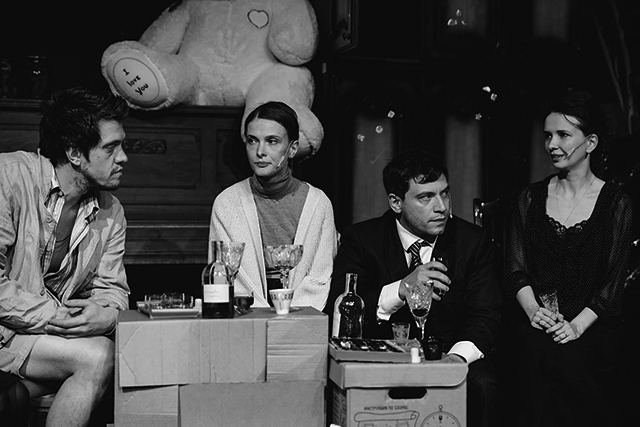

«Летучий голландец». Р. Вагнер.

Московский концертный зал «Зарядье».

Режиссер-постановщик Дмитрий Отяковский, музыкальный руководитель и дирижер Иван Рудин, художник-постановщик Ирина Сид, видеохудожник Мария Варахалина.На сцене «Зарядья» — аэропорт-призрак: скамейки зала ожидания и витрины дьюти-фри укрыты пленкой, на табло сплошь сообщения об отмене рейсов. Рёрвик не принимает, и виной не пандемия, просто непогода.

-

«Люди и рыбы».

Derevo ArtHous и Хор Дурацкого при участии артистов Архангельского молодежного театра в рамках ХХХ Международного фестиваля уличных театров в Архангельске.

Режиссер Антон Адасинский, композитор Женя Клекотнева, художник по костюмам Елена Яровая.Фестивалю уличных театров в Архангельске тридцать лет! Тридцать лет в дни, приуроченные ко Дню города, Молодежный театр Панова собирает грандиозную программу и неизменно наполняет город карнавальным настроением. Этому фестивалю все нипочем — бюрократические преграды, пандемийные ограничения, политические лабиринты, сложности логистики. Стихия театра на улице оказывается сильнее всяких преград, и сама рождает решения проблем самым удивительным образом.

-

О театральной лаборатории фестиваля «Александровская крепость» в Усть-Лабинске

Фестиваль «Александровская крепость», созданный по инициативе фонда Олега Дерипаски «Вольное дело», впечатляет масштабом. На два дня небольшой городок Усть-Лабинск в Краснодарском крае превращается в столицу казачества. Концерты, выступления народных ансамблей песни и пляски, а также большие образовательная и театральная программы. Последняя в этом году была посвящена сложной и малоизученной (в смысле открытости для широкой аудитории) теме расказачивания. Куратор программы Олег Лоевский пригласил к ее исследованию одиннадцать постановочных команд «драматург + режиссер» (в одной команде был еще и художник). На протяжении четырех дней они работали с разными театрами Краснодарского края, не только профессиональными, но и студийными, и студенческими.

-

«Маленький принц». А. де Сент-Экзюпери.

Тверской театр юного зрителя.

Режиссеры Алексей Шульгач и Диана Разживайкина.Ставить «Маленького принца» сегодня — тот еще вызов. Кажется, эта повесть совсем устала от сцены, философские цитаты заезжены и воспринимаются больше как статусы в ВК, нежели как что-то действительно значимое. Тем, кто берется за эту сказку, нужно выдержать достаточную дистанцию, чтобы избежать сентиментальной патетики и затертой банальности. Тем интереснее убедиться, что авторы премьерного спектакля в Тверском ТЮЗе с этой задачей справляются, сохраняя при этом и текст, и атмосферу — прошедшего детства, которое все же где-то рядом.

-

«Идиот». Хореодрама.

ФМД-Театр.

Режиссер Илья Дель, хореограф Александр Челидзе, композитор Федор Пшеничный, идея и сценарий Веры Бирон.Дождь и сильные порывы ветра 6 июля 2024 года чуть не убили весь потенциал субботнего дня. Под унылую погоду, соответствующую настроению романов Достоевского, хотелось дремать, вжавшись в матрас, но все исправило палящее солнце, соответствующее букве романа: «В начале июля, в чрезвычайно жаркое время...» Песочные дороги заменил асфальт, лошадей и навоз — машины и выхлопные газы, так что город пожелтел от лучей солнца, а не от поднятых копытами, пахнущих аммиаком песчаных облаков. Зафиксированный болезненным в произведениях Федора Михайловича, Санкт-Петербург пятнадцатый раз наполнился праздником театра в День Достоевского.

-

«Киви».

Белорусский государственный театр кукол.

Режиссер Евгений Корняг, художник Ольга Дворовая.А вы знали, что альбатрос может шесть дней пролететь без единого взмаха крыла? Или сколько сотен мух съедает летучая мышь? Об этом и не только рассказывают на бэби-спектакле «Киви» Евгения Корняга.

Действие начинается в фойе Белорусского государственного театра кукол, когда несколько «орнитологов» приглашают зрителей на знакомство со вселенной диких птиц. Когда же все оказываются в зале, «орнитологи» не просто начинают говорить о «пернатом мире», расположенном в Новой Зеландии, а превращаются в самих птиц.

-

О XIII Театральном ландшафтном фестивале «Тайны горы Крестовой» в городе Губаха

Губаха — город противоречий. Город с антонимичными топонимами-прилагательными «мертвый» и «живой», «старый» и «новый», «верхний» и «нижний». Город, где с одной стороны — всесезонный курорт (тут брендинг строится на ироническом заигрывании с пермским арт-объектом Бориса Матросова «Счастье не за горами» — «Счастье в горах»), и Великая Пермь — с другой (тут брендинга нет — слава всем пермским богам).

-

С 17 по 30 июня в Южно-Сахалинске проходил V Фестиваль театров Дальнего Востока, в этом году переехавший сюда из Хабаровска. Афиша фестиваля состояла из шестнадцати спектаклей и четырех эскизов режиссерской лаборатории. Энергичная, деловая и улыбчивая команда Сахалинского международного театрального центра им. А. П. Чехова одолела двухнедельный фестивальный марафон без единой накладки и словно играючи.

комментарии