-

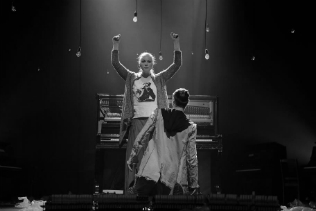

«Фунт мяса». Текст Н. Хрущевой на основе пьесы У. Шекспира «Венецианский купец».

БДТ им. Г. А. Товстоногова.

Авторская группа: Настасья Хрущева, Александр Артемов, Сергей Илларионов.

Руководители постановки Влад Фурман и Андрей Могучий.Как-то рано поутру

БДТ с театром ТРУ...Нет, не так.

Как-то разом вместе вдруг

БДТ и «Кракатук»...Вот сейчас читатель перестал понимать что-либо вообще. И я понимаю этого читателя. Читатель не был в БДТ. Читатель не был в БДТ и читатель не знает никакого ТРУ, тем более что ТРУ больше нет. Читатель не знает, что принципом театра ТРУ, которого больше нет, были ритмизированные тексты Артемова и Юшкова, где все повторялось. Повторялось по три, по четыре, по шесть, по восемь, потому что принципом театра ТРУ были ритмизированные тексты Артемова и Юшкова, где все повторялось.

-

«Сострадание. История одного оружия».

Режиссер Мило Рау.

В рамках фестиваля «Территория».Актриса Урсина Ларди (известная, в первую очередь, по фильму Михаэля Ханеке «Белая лента») целится в зрительный зал из автомата. Улыбается, помахивает нам рукой — как солдат из Руанды из воспоминаний ее героини. Солдат, пришедший расстреливать лагерь беженцев, в котором укрылись проигравшие гражданскую войну хуту.

-

Впечатления о 75-м сезоне Норильского Заполярного театра драмы

Новичков с «большой земли» Норильск сначала шокирует — заброшенными с 90-х годов заводскими поселками по дороге из аэропорта, стелящимся по земле дымом, змеящимися выше человеческого роста (вечная мерзлота!) трубами теплопроводов, рассказами о черной пурге и школьниках, учащихся три месяца в году (температурная отметка ниже нормы заставляет переходить на домашнее обучение). Кажется, что и город, возникший сверхчеловеческими усилиями и сверхчеловеческими же жертвами, и сейчас существует «вопреки». Вопреки климату. Вопреки экологии. Норильчане спокойно реагируют и на ужас («как вы здесь живете?»), и на восхищение («да вы герои!»). Невозможно жить в Норильске и не принимать его. Сломаешься. И чем больше вдумываешься постфактум в этот город, тем сильнее кажется, что суровый климат и скудный промышленный ландшафт, не в пример красотам среднерусских городов и их «музейных» театров, заставляет живущих здесь людей генерировать внутреннюю жизнь не созерцательно-пассивную, а активную, направленную на самоизменение, на выстраивание всевозможных коммуникаций, творческих и человеческих.

-

Позавчера театр «Мастерская» дружной толпой поздравлял с юбилеем педагога всех курсов мастерской Г. М. Козлова.

Григорий Козлов:

— Двадцать лет назад мы впервые набрали курс.

А до этого мы вместе поступили в Театральный институт на один курс.

А до этого мы попали по распределению в ЦКБ «Знамя Октября».

-

«Покорность». М. Уэльбек.

Новый Рижский театр.

Режиссер и художник Алвис Херманис.Узнав, что Алвис Херманис собирается ставить у себя в Новом Рижском театре «Покорность» — роман-утопию о том, как в 2022 году во Франции президентом становится мусульманин, — я подумала: бить по политкорректности он будет из всех пушек сразу. (Многие помнят конфликт режиссера с Гамбургским театром в декабре 2015-го, когда он протестовал против политики Германии в отношении иммигрантов и беженцев и пришел к выводу, что его никто не хочет даже выслушать. «Разговаривая с людьми из театра Thalia, я понял, что они не открыты для других мнений. Они идентифицируют себя с центром поддержки беженцев. Да, я не хочу в этом участвовать. Могу ли я позволить себе свой выбор? Как обстоит дело с демократией?»)

-

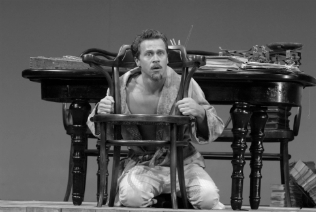

«Светит, да не греет». Фантазия по мотивам пьес А. Н. Островского.

Березниковский драматический театр.

Режиссер Андрей Шляпин, художник Татьяна Кудрявцева.Пьеса «Светит, да не греет» принадлежит ко второму, если не к третьему ряду произведений Александра Островского. Ставится она нечасто, ибо в ней можно найти отголоски многих уже известных пьес драматурга. А собственным неповторимым лицом она вроде бы не обладает. Возможно, режиссера Андрея Шляпина привлекла именно эта задача — открыть собственный мир пьесы, выявить ее связи, предчувствия, отголоски. Поместить как в контекст литературно-театральной жизни конца XIX — начала XX веков, так и в более широкий. Автором спектакля был сконструирован некий литературный гипертекст, включающий в себя ряд других произведений Островского, тексты Иосифа Бродского и других поэтов. Спектакль имеет второе название — «Кокуй». В самом этом слове есть что-то затхлое, обывательское, узкое. «Место наше Кокуем называют». — «Как-как?» — «Да не как-как, а Ко-куй». Еще закрыт занавес, а Кокуй уже явлен зрителю в обломках старых стульев, что беспорядочно разбросаны на авансцене. Есть среди них и побольше, посолиднее, есть и совсем коротконогие, бросовые. Это то, что перестало быть живым деревом, засохло, потеряло душу и энергию. Открывается занавес, а за ним забор из деревянных досок, который подпирают сами жители — кокуевцы.

-

«Евангелие».

Театр Эмилиа Романья. Театральная компания Пиппо Дельбоно (Модена, Италия).

Автор идеи и режиссер Пиппо Дельбоно.

В рамках фестиваля «Балтийский дом».Театр Пиппо Дельбоно — как очень странный родственник, или как целый табор странных родственников, нагрянувших вдруг к вам домой. Приехали, всей оравой вторгшись вдруг в размеренное течение жизни, беспардонно достали свои фотоальбомы, видео из турпоездок и хвастаются, жалуются, увещевают, укоряют. А ты думаешь, как же сдал старик Бобо, да и Пиппо уже не тот, вот говорит: «Глаз слепнет, лежал в больнице», но вроде бы все так же норовит пуститься в пляс. И опять же учудил — живет в резервации вместе с афганскими беженцами. Ну да в этом весь он. В Петербург нагрянули все те же — Пиппо, Бобо и другие, которых ты уже научился любить такими, какие они есть. И неважно, что думает остальной зритель в зале, — приехали безумные итальянские родственники, так какого черта?

-

«В гостях. Европа» (Home visit Europe).

Театральная группа Rimini Protokoll.

В рамках фестиваля «Территория». Как и многие другие проекты немецкой компании Rimini Protokoll, известной своим радикализмом в переосмыслении взаимоотношений театра и реальности, «В гостях. Европа» — уникальный опыт соучастия, разовый акт коммуникации, осуществляемый самими зрителями (как и в случае с Remote, слово «зрители» здесь совсем не годится, но пусть...).С самого начала спектакль ощущается как приключение: тебе присылают адрес — улица, дом, квартира. По дороге встречаешь тех, кто тоже направляется туда, и вот вы вместе входите в подъезд, а во дворике курят местные жители. Ваша группа похожа на заговорщиков, собирающихся на частных квартирах.

-

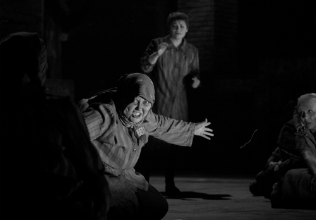

«Макбет». У. Шекспир.

Русский драматический театр (Стерлитамак).

Режиссер Людмила Исмайлова, художник Наталья Белова.Людмила Исмайлова ставит «ту самую шотландскую пьесу Барда» как очень простую историю. Внятную. И без пяти минут кавдорский тан, победитель-полководец Макбет, разгоряченный и опьяненный победой, в первой сцене трагедии не более чем простой парень. Брутальный, веселый, уставший, но не обессиленный, готовый на новые подвиги. Совершенно такой же, как друг, что рядом — другой победитель-полководец, Банко. Три ведьмы смотрят на закадычную пару, еще не зная, кого выбрать для рокового пророчества: может быть, Банко?

Три дьявольских сестрицы в стерлитамакском спектакле — абсолютно театральные ведьмы. Все эти маски смерти, балахоны, ужимки и прыжки, кошачья пластика и мяуканье опробованы множеством предшественниц, но по-прежнему работают. К тому же все три актрисы (Регина Рушатова, Анна Храмова и Анжелика Гришкина) наделяют своих героинь особой ведьминской манкостью, порочным очарованием. Никакой режиссерской актуализации этих сил зла, увязки их с современным ведомством страха, охлократией или пятой колонной не предусмотрено, это некое абстрактное зло вообще, очень театральное в своем обличье.

-

«Машина едет к морю». Пьеса «Алекса фон Бьёрклунда».

Театр «Особняк» и Театральная мастерская АСБ.

Режиссер Алексей Янковский.К этому морю, заметим, театр едет все годы своего существования особняком. Пьеса екатеринбургского автора, скрывающегося под затейливым псевдонимом «Алекс фон Бьёрклунд», таким образом, оказалась «по пути». Очень небольшая площадка тут — попытка свободы, художественной и человеческой. Маленькая сцена, как уже приходилось говорить, разверзается целыми мирами. Попытка свободы честная, без лишней наивности и позы. Потому-то парадигма экзистенциального абсурда неизбывна и непреодолима в постановках этого театра. Органична, одним словом. Хоть классики Беккет или Ионеско, хоть новейшая драматургия, хоть композиции по Чехову и Достоевскому. Первые давно и решительно (тогда это было открытием) привиты современному сознанию актера и зрителя. Большая традиция просвечивает сквозь любой материал свободно, минуя ложную многозначительность. Артистизм актеров «Особняка» — Дмитрия Поднозова, Натальи Эсхи, Алисы Олейник — и состоит в экзистенциальной иронии, ноте высокого абсурда, — с каким бы материалом они ни выходили к зрителю. Их мир объемен, существует в разных жанрах, в разных фактурах, ведь режиссура здесь входит в резонанс с артистами, с пространством.

-

«Ревнивые женщины». К. Гольдони.

«Пикколо театро ди Милано» — Театр Европы.

Режиссер Джорджио Сангати, художник Марко Росси.

В рамках фестиваля «Александринский».Зрители уходят с этого спектакля. Сбегают. Петербургским ли зрителям не знать, чего ждать от комедий Карло Гольдони, тем более если пьеса (правда, на русский она никогда не переводилась) называется «Ревнивые женщины»? Благо, комедии Гольдони ставили и Андрей Прикотенко, и Татьяна Казакова. Молодой режиссер Джорджио Сангати вероломно обманывает зрительские ожидания. Такого Гольдони мы не знали, и такой Венеции тоже. Спектакль начинается с дождя, в финале дождь идет снова. И все пространство, придуманное художником Марко Росси, при его кажущейся нейтральности несет отпечаток сырого холодного климата. Сцена, затянутая серой тканью, — геометрия платформ и проемов, один из которых уводит вниз, может, и прямиком в ад. Из этой «преисподней» то и дело появляется странный, будто подернутый пылью, грустный Арлекин — Фаусто Кабра, а в финале медленно и величаво туда сходит его хозяйка Лукреция — статная красавица Сандра Тоффолатти.

-

«Сталкер». По мотивам киносценария братьев Стругацких и А. Тарковского.

Омский театр для детей и молодежи.

Режиссер Владимир Золотарь.Художественный руководитель омского ТЮЗа Владимир Золотарь активно осваивает альтернативные театральные жанры, привлекая в зрительный зал молодежь всех возрастов и разрушая стереотип о том, что театры юного зрителя (особенно провинциальные) — это только красные шапочки, золушки и прочие петушки — золотые гребешки. Когда я слышу «ТЮЗ», в голове сразу возникает сцена из фильма «Тупой жирный заяц», где отчаявшийся актер детского театра из глубинки читает монолог Гамлета посреди очередного утренника. Это было бы смешно, если не было б так грустно. Однако в омском ТЮЗе (к счастью, не только в нем) все иначе: здесь обширный репертуар на любой вкус и возраст. В репертуаре есть спектакли по Оруэллу, Шекспиру, Вуди Аллену и модной среди продвинутых современных родителей Наринэ Абгарян. Теперь этот список дополнился и легендарным «Сталкером».

-

«Антарктида». У. Гицарева.

Театр «На Литейном».

Режиссер Петр Чижов, художник Антон Батанов.«Антарктида» Ульяны Гицаревой впервые была представлена в программе «Первая читка» двенадцатого театрального фестиваля «Пять вечеров» им. А. М. Володина. И спустя полгода вышла в Театре «На Литейном». Отдавая тогда тексты режиссерам, каждый отборщик ощущал себя немного Колумбом, то ли открывшим Америку, то ли застрявшим где-то на просторах необъятного драматургического океана. В такой ситуации никогда не знаешь, куда приплывешь, как к тексту отнесутся актеры, сможет ли их убедить режиссер, примет ли постановку руководство театра и так далее — миллион всевозможных «ли». В случае с «Антарктидой» встреча состоялась. Судно, начавшее свое движение 5 февраля, достигло берега 25 сентября. В роли капитана выступил выпускник РГИСИ (курс В. М. Фильштинского) Петр Чижов. А командой, без которой пьеса вряд ли нашла бы нужные широту и долготу, стали артисты Театра «На Литейном», художник Антон Батанов и видеохудожник Алексей Телеш. Полудокументальная история о геологах станции «Молодежная», закрытой после распада Советского Союза, уложилась в короткий театральный метр и стала попыткой игры Петра Чижова с театральной условностью.

-

X Лаборатория «Молодая режиссура» в Самарском театре юного зрителя «СамАрт»

...Миша и Ваня, два крепостных казачка злодейки-барыни Катерины Афанасьевны, решают умереть. Пойти в овраг и перерезать себе горло холодным ножевым лезвием. Перед этим герои «Миши и Вани», одного из «невинных рассказов» Салтыкова-Щедрина, долго разговаривают в темной прихожей. О том, попадет ли в ад Катерина Афанасьевна, не лучше ли не зарезаться, а утопиться в проруби, и что все-таки случилось с без вести пропавшей сестрой Миши. Потом решают напоследок обойти со свечкой комнаты ночного барского дома. Что можно увидеть на его стенах? Расписание факультативных занятий, портреты литературных героев, фотогазету...

-

«Пассажирка». М. Вайнберг.

Екатеринбургский государственный академический театр оперы и балета.

Режиссер, сценограф и художник по свету Тадеуш Штрасбергер, дирижер Оливер фон Дохнаньи.Музыка Мечислава Вайнберга, как бы в рифму с его биографией, постоянно балансирует между знакомым и чуждым, узнаваемым и загадочным; его поиски гармонии — это сталкивающиеся ритмы и спорящие тембры. Оперу Вайнберга «Пассажирка» знают и любят во всем мире, но на отечественной почве она пока пустить корни не может. Екатеринбургский театр оперы и балета представил первую в России сценическую версию, к тому же впервые исполняемую с оригинальным русскоязычным либретто.

Повесть Зофьи Посмыш, которая легла в основу оперы, рассказывает автобиографическую историю об Освенциме и о том, возможна ли жизнь для тех, кто там побывал. Да, отвечает Посмыш, возможна — для узников, но не должна быть возможна для палачей. Здесь есть не только трагедия, которая никого не может оставить равнодушным, но и любовная история, и героизм, и однозначно омерзительное зло. Книга Посмыш содержит все ингредиенты для приготовления хорошей оперы.

-

Этот номер продолжает. Продолжает традицию молодежных, студенческих номеров «ПТЖ».

Этот номер, как кажется сегодня, завершает. Завершает традицию молодежных, студенческих номеров «ПТЖ».

Потому что сегодня нам кажется, что завершается сама жизнь нашего журнала. По крайней мере, в прежнем формате.«ПТЖ» 24 года. Он строился, «камень на камень», от молодежного по сути своей, по составу редакции, от нерегулярного, вольного, неподписного петербургского журнала образца 1992 — к толстому периодическому общероссийскому ежеквартальнику-2016, расширяя географию, обрастая проектами в виде сайта и блога, интернет-проектов, книг, мультимедийных пособий, лекционных затей. Кажется, нет формата, который бы мы не попробовали. За полгода до выхода номера «ПТЖ» последние лет 15 вписывался в каталоги Роспечати и Прессинформа, еще не зная финансовой погоды на следующий год…

А вот теперь — вряд ли мы возьмем на себя такие обязательства.

Известно, что этим летом Минкульт лишил нас обещанного в январе финансирования.

Известно, что тогда 800 деятелей российского театра (низкий им поклон, ради такого состава подписей стоило жить и работать стоило) вынуждены были обращаться с письмом к Д. Медведеву и В. Мединскому. Письмо есть в нашем блоге от 11 июля.А потом туман прояснился, и стало ясно, что все это — следствие работы нынешних «экспертов» Минкульта, наших московских коллег-критиков. Их имена нам известны. То есть, когда знаешь, что перед тобой стена власти — это одно, об нее и бьешься. Это мы 24 года проходили.

-

«Счастливые кости».

MATITA Theatre (Словения).

Идея и исполнение Матиа Сольце, режиссура — Вида Брен Серквеник и Матиа Сольце.«Пластмассовые герои».

Аriel Doron (Израиль).

Идея и исполнение Ариэля Дорона, со-режиссеры Ротэм Эльрой и Давид Локэрд.

В рамках «БТК-ФЕСТа».На мой вкус, Матиа Сольце — просто красавчик. Длинный, тощий, с костистыми руками, редкими зубами и шалым взглядом. Тип настоящего бродячего кукольника. Когда я встречаю подобных ему, на ум приходит, что, пожалуй, театры с их громоздкими труппами и сложной машинерией действительно пора распустить, вручить ожиревшим артистам по ободранному зайцу или медведю и пустить по миру. Людей посмотреть. Себя показать.

-

Лаборатория «Вешалка» в Красноярском ТЮЗе

На этот раз «Вешалка» (лаборатория, несколько лет назад запущенная Олегом Лоевским и худруком ТЮЗа Романом Феодори), проходившая в рамках фестиваля «Язык мира», была посвящена национальным театрам: молодые режиссеры из Бурятии, Башкирии, Татарстана, Хакасии и Якутии должны были познакомить публику, и прежде всего ее юную часть, с культурными традициями своих народов. Пять эскизов, основанных на легендах, сказках и авторской национальной литературе, по сути, выполнили и еще одну задачу, инициировав дискуссию о том, что такое национальный театр сегодня, насколько жива автономная культура и до какой степени исторический и современный контекст растворил и подверстал под свою универсальную сущность локальную культуру с ее богатством и уникальностью.

-

«Биография».

Театр Karlsson Haus в рамках «БТК-ФЕСТа».

Режиссер Алексей Лелявский, куклы Юрия Сучкова, пространство — Эмиль Капелюш.Спектакль «Биография» Алексея Лелявского удивительно похож на своего героя — андерсеновского лебедя. Премьерный показ его на «БТК-ФЕСТе» был такой же нервный, сбоящий, непричесанный, хрупкий. Это история на трех бродячих артистов-музыкантов (Михаил Шеломенцев, Анатолий Гущин, Наталья Слащева) — гитара, гармошка, кларнет. Они перемежают кривую, сбивчивую поэзию кривой же музыкой, зонги чередуют с лацци. Они вместе сочиняют этот мир, объясняют законы, по которым он живет, и будто бы вместе мучаются от созданной ими реальности. Их «неполучившийся» герой, неказистый птенчик с торчащими перьями, кажется, так и не сможет превратиться в прекрасного лебедя. По крайней мере не здесь, не в этом мире. Невозможность преображения нам практически дают пощупать, попробовать на вкус, переплетая в спектакле две очень разные ниточки — грубую, брехтовскую, площадную материю и поэтический театр, где герой спектакля и актер Михаил Шеломенцев почти тождественны, почти едины маленькая кривая птичка и ее высокая байроническая тень.

-

«Дядя Ваня». А. П. Чехов.

Государственный академический театр им. Моссовета в рамках XXVI Международного фестиваля «Балтийский дом».

Постановка и сценография Андрея Кончаловского.Один мой приятель-стихотворец сочинил недавно роскошную строчку: «Три сестры увидели небо в стразах». Упоительная звукопись. И к тому же краткая формула всей чеховской драматургии. Конечно, с поправкой на сегодняшнюю оптику. Лет пятьдесят назад эта формула звучала иначе: «Созрели вишни в саду у дяди Вани».

Вот и Андрей Кончаловский решил предъявить публике сразу всего Чехова. Но не в квинтэссенции, а целиком, да к тому же с развесистыми подробностями. «Сам Антон Павлович был крайне внимателен к мельчайшим деталям», — напоминает режиссер. Мир Чехова и впрямь устроен из мельчайших деталей. Это замечательно показал когда-то Александр Чудаков.

комментарии