-

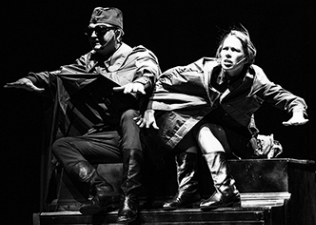

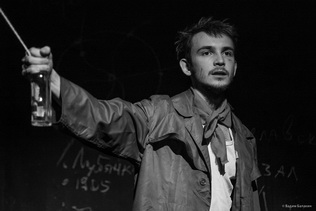

«Дыхание». Д. Макмиллан.

Театр Наций.

Режиссер Марат Гацалов, художник Ксения Перетрухина.Быть хорошими людьми — значит, сортировать мусор, ходить в локальные кофейни вместо сетевых, заниматься благотворительностью, ездить на велосипеде, а не на автомобиле. Хорошие люди обставляют дом из Икеи, заботятся об экологии, переезжают в приличный пригород, обсуждают друг с другом все, не замыкаются, не молчат. Они разговаривают, все время разговаривают. Даже когда не в силах обсудить проблему, они договариваются о том, чтобы сделать это, когда смогут. О сексе они говорят столько, что разговор о нем едва ли не заменяет им действие. Это образ мыслей и жизни современных людей, описанный в пьесе «Дыхание» Дункана Макмиллана и впервые представленный по-русски в спектакле Марата Гацалова на Малой сцене Театра Наций.

-

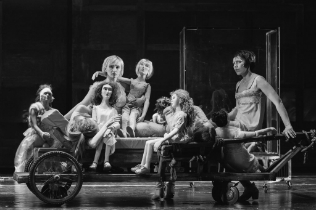

«Вишневый сад». По мотивам пьесы А. П. Чехова.

Театр «Старый дом» (Новосибирск).

Режиссер Андрей Прикотенко, художник Ольга Шаишмелашвили.Андрей Прикотенко поставил «Вишневый сад» Чехова. Поставил так, что обхохотаться можно. Вспоминается фраза из письма Чехова Лилиной: получилась «комедия, местами даже фарс». Когда смотришь спектакль «Старого дома», то с недоумением вспоминаешь, как слезы закипали на таганковском «Вишневом саде», где Раневская и Гаев были последними порядочными людьми, гибнущими от руки варвара. Как на спектакле Игоря Владимирова Лопахин (Дьячков) казался благородным человеком, а Раневская (Фрейндлих) — экзальтированной парижской дамой, и возникал смех, от которого было неловко. Смеяться на «Вишневом саде»? Над нашей русской трагедией? На недавнем спектакле Додина вообще возникало ощущение последних времен...

-

«ЖЗЛ: Жизнь Замечательных Людей».

«Городской театр».

Режиссер Наталия Лапина, сценография Александра Якунина.На театральной карте Петербурга появился еще один пункт — «Городской театр», из рядов тех выпускных курсов театральной академии (РГИСИ), что не пожелали расстаться после окончания обучения. Так когда-то из выпускников Г. Козлова родился театр «Мастерская», из студентов В. Фильштинского — «Этюд-театр», ученики А. Праудина организовали «Цехъ». И вот теперь воспитанники С. Черкасского, выпустившиеся в мае 2016 года, «переродились» в актеров одной труппы.

Надо сказать, что курс был вполне успешным. Редакция «Петербургского театрального журнала» горячо рекомендовала посмотреть студенческие спектакли ребят. Теперь у всех желающих появилась такая возможность, ведь именно выпускные спектакли курса составили основу репертуара только что появившегося на свет «Городского театра».

-

В Петербурге заканчиваются Дни культуры Улан-Удэ. 15 ноября в «Балтийском Доме» покажут один из самых «не датских» спектаклей о войне, ее отголосках в сознании и судьбе женщины — «Фронтовичку» Русского драматического театра им. Н. Бестужева. Спектакль стал лауреатом фестиваля «Ново-Сибирский транзит» и вошел в лонг-лист «Золотой Маски» — 2016. О нем — статья Анны Степановой из ПТЖ № 80.

-

«Вишневый сад». А. П. Чехов.

Воронежский театр драмы имени А. Кольцова.

Режиссер Владимир Петров.Автор спектакля Владимир Петров в частной беседе говорит о замысле так: проблема России — ее несоразмерное человеку пространство, необозримое, непостижимое дикое поле. Мы не можем управлять своей огромной территорией, она подавляет человека, парализует волю. Здесь все не по размеру, не по росту. Автор статьи не вполне уверен, что эта идея обрела сценическое воплощение и говорит со сцены сама за себя, но она крайне любопытна хотя бы как предпосылка к творчеству. Россия, конечно, наш сад, но сад такой непомерно огромный и неохватный, что стоит заброшенным, бесхозным. И все же в сценографии (режиссер является и художником спектакля) эту идею можно обнаружить: по левой кулисе, от линии бельэтажа и до арьера оголенной сцены (здесь нет ничего, кроме мешков с сушеной вишней), бежит белая полоса, на которой мэппингом отражается, как на огромном айпаде, содержимое сознания тех героев, которые в данный момент активны. Здесь визуализируются ностальгические видения старших, здесь чертит в современной инфографике свой гениальный бизнес-план Лопахин. И вот даже на этом рисуночке с условными обозначениями сад выглядит непомерной грудой, бесконечным пространством, которое так и просит систематизации, сегрегации, разделения на участки, — иначе не исчислить, не вложить в одну голову. Как справиться с таким наследством, как навести тут порядок?

-

«Веселые похороны». По повести Л. Улицкой.

Пермский академический Театр-Театр.

Режиссер Анджей Бубень, художник Елена Дмитракова.Этот спектакль Анджея Бубеня в биографии режиссера — уже шестое обращение к творчеству Людмилы Улицкой. История о русских эмигрантах в США превращается в философское путешествие по мистическому междумирью, соединяющему жизнь и смерть. Главный герой, парализованный вследствие загадочной болезни Алик (Вячеслав Чуистов), волей режиссера раздваивается — тело отдельно (серая печальная кукла в человеческий рост), душа — сама по себе: подвижная, она проводник между двумя мирами, рассказчик, которому дано знать больше, чем всем остальным; тело же — мертвое, статичное, приводится в движение чужими руками. Манипуляции с куклой-Аликом становятся толчком для создания чуткого ансамбля, голоса сливаются, диалоги звенят мелодично, а мертвое тело художника оживает в руках любящих его людей и вот уже будто парит над всем происходящим.

-

«Гадюка». А. Толстой.

ТЮЗ им. А. А. Брянцева.

Режиссер Илья Носоченко.Близится 2017 год. Столетие революции (а с ним и 2016-й — Год кино) отмечается по-разному, на разных площадках, — в том числе и на театральных. Вот и петербургский Театр юного зрителя решил не упустить повод, выбрав для постановки повесть А. Толстого «Гадюка» — о женщине, пережившей гибель родителей и принявшей участие в мятежных — околореволюционных — событиях.

-

«Чайка. Сюжет для небольшого рассказа». По пьесе А. Чехова.

Театр «Мастерская».

Режиссер Максим Фомин, художник Наталья Дружкова.Премьеру спектакля Максима Фомина я смотрела на следующий день после того, как побывала на выставке Яна Фабра в Эрмитаже. Выставка только открылась, и, видимо, еще не были готовы сопроводительные материалы, которые служили бы навигацией по ней, а тем, кто пришел не специально на Фабра, а просто в Эрмитаж, помогли бы понять замысел, настраивали бы на вдумчивое смотрение. И там, и сям слышались эмоциональные комментарии посетителей, брошенных неподготовленными в полный отрезвляющей иронии и холодной ярости мир Фабра. Поневоле приходилось слушать то возмущенные, то недоумевающие возгласы — ведь давно замечено, что приятие и другие позитивные эмоции мы не выражаем столь громко, как оскорбление чувств, неприятие, возмущение и пр. Реакция зрителей стала частью шоу.

-

«Магазин». О. Жанайдаров.

Татарский драматический театр (Альметьевск).

Режиссер Эдуард Шахов.У текста, участвовавшего в фестивале молодой драматургии «Любимовка-2014», непростая судьба (впрочем, как и у всех текстов бескомпромиссного Жанайдарова): спектакль в Альметьевске — первая постановка. Смелость автора, беспощадно описавшего историю современного рабства, совпала с волей руководства театра, строящего свой репертуар на разумном балансе между материалом развлекательного толка и серьезной, в том числе и современной, драматургией. Именно в Альметьевске несколько лет назад показали первый татарский вербатим «Невыдуманные истории» о женских провинциальных судьбах — «Магазин» невольно стал отзвуком и продолжением начатого тогда разговора.

-

«Слоненок». По сказке Р. Киплинга.

Государственный театр драмы и кукол «Святая крепость» (Выборг).

Режиссер Петр Васильев, художник Алевтина Торик.Для «Святой крепости», показавшей свой первый спектакль в марте 1982 года, кукольный формат самый что ни на есть родной. Но в конце 90-х театр, основанный как кукольный, отвечая духу времени, стал одновременно и драматическим. К чести Юрия Лабецкого, бессменного руководителя «Святой крепости», баланс детских кукольных и взрослых драматических спектаклей в репертуаре соблюдается неукоснительно. Чего это стоит, с учетом разнообразия названий и имен режиссеров на афише этого театра, профессионалам объяснять не надо. Выборг — провинция, увы, негромкая, да и не каждый постановщик согласится рисковать временем и потенциальной славой в зале всего на 200 мест. Петра Васильева Лабецкий пригласил на постановку еще прошлой весной, и в результате в Выборге появился «Слоненок», в котором уживаются куклы и люди.

-

«Фальшивый купон». Е. Бронникова, Н. Коляда по мотивам повести Л. Н. Толстого.

Коляда-театр.

Режиссер Николай Коляда.Наконец, пути Николая Коляды и Льва Толстого сошлись. И сошлись они на толстовской повести «Фальшивый купон». Почему «наконец»? Да потому что мало какой текст в русской классике был бы столь близок этому режиссеру. Ведь что за тема то и дело молоточком стучит в голове Коляды? Как стремительно распространяется зло на земле. Как уродлива жизнь, когда смотришь на нее без прикрас, и как жестока, в сущности, ее правда. Как необратим процесс отторжения человека от мира, от самого себя. Не об этом ли и «Фальшивый купон», где из плевого дела, пустяка, приписанной единицы на денежной бумажке вырастает подлинная народная трагедия, перемоловшая не одну человеческую судьбу.

-

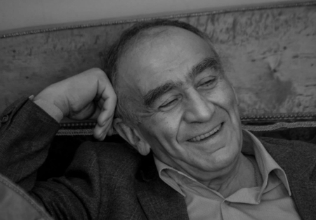

Его приход в театр, в театральное дело не был явлением одиночным. Но в яркой плеяде математиков и экономистов, технарей и социологов, в конце 1960-х — начале 1970-х обратившихся в театральную веру по призыву Анатолия Зиновьевича Юфита и Бориса Юрьевича Сорочкина, Дадамян занял совершенно особое место. Его место никем не могло и не может быть занято — по той простой причине, что подобная научная оснащенность, талант организатора, дар лектора и понимание искусства редко совмещаются в одном человеке.

-

«Москва — Петушки». В. Ерофеев.

Центр современной драматургии под руководством Николая Коляды (Екатеринбург).

Режиссер Ринат Ташимов.ЦСД лишился своей избушки и теперь осваивает новую сцену под крышей Коляда-театра. История Венички Ерофеева, ставшая первой работой главного режиссера ЦСД Рината Ташимова в этих стенах, благодаря предельной камерности сцены и сама становится какой-то камерной. Здесь не будет революций и провозглашения деревни Черкасово столицей, красных флагов и страданий о пустых глазах народа. Не будет тут и пронзительной истории о младенце, который знает букву «ю» (его упомянут лишь однажды, да и то мимоходом). Из поэмы Ерофеева, авангардистской и лишенной сюжета, Ташимов делает одноактный спектакль, урезанный в смысловой нагрузке, но не теряющий сценического обаяния.

-

«Месяц в деревне». И. С. Тургенев.

Ростовский-на-Дону Молодежный театр.

Режиссер Олег Куликов, художник Алексей Паненков.Всего лет семь тому назад, когда «Месяц в деревне» был выпущен БДТ им. Г. А. Товстоногова, можно было удивиться: эта пьеса Тургенева редко возникала на сцене. Тот спектакль Праудина прожил, к сожалению, не слишком долго, но за последние годы появились значительные постановки Бутусова («Все мы прекрасные люди») в Петербурге и Марчелли в Ярославле, несколько менее заметных версий в провинциальных театрах, учебные спектакли; прошла тургеневская лаборатория в Новокузнецкой драме (один из эскизов был по этой пьесе). Сейчас «Месяц в деревне» можно считать вполне репертуарной пьесой. Наши режиссеры, как правило, ставят Чехова, а в какой-то момент — между Чеховым и Чеховым — еще и Тургенева...

-

В архиве появился № 81. Новые номера регулярно будут пополнять сайт,

приглашаем читателей и коллег не терять из виду этот процесс! -

«Мандрагора». Н. Макиавелли.

Театр «Приют комедианта».

Сценическая редакция пьесы, режиссура, музыкальная и пластическая партитура Искандэра Сакаева, сценография, костюмы, свет Дины Тарасенко.Искандэр Сакаев несколько лет назад поставил в Александринском театре «Цветы для Чарли», но это, можно сказать, был совсем другой Сакаев, еще до тотального увлечения биомеханикой (хотя и там актеры жили физически активно). После «Чарли» уже ни один спектакль режиссера не обходился без биомеханического тренинга. В Альметьевском театре результат «биомеханизации» актеров был небезынтересным, хотя, например, Ромео и Джульетта несколько подавляли своей неуемной энергией.

-

Ассоциация театральных критиков (АТК) объявила о запуске собственной лекционной программы. О том, как устроен современный театр, какие направления в нем сегодня возникают, как он взаимосвязан с другими общественными и культурными явлениями, а также с историей мировой сцены, расскажут ведущие театральные критики России — Дина Годер, Марина Давыдова, Павел Руднев, Алла Шендерова и многие другие.

-

«Венчание». В. Гомбрович.

Театр им. Ленсовета.

Режиссер Бениамин Коц, художник Ольга Никанорова.Это дебют совсем молодого режиссера из Польши, выпускника мастерской Ю. М. Красовского, и первая постановка «Венчания» в России. Событие налицо.

В Петербурге в 2005 году был показан спектакль по этой пьесе, который Эльмо Нюганен поставил в Торуни с Владасом Багдонасом. Еще существеннее пьесы и инсценировки Гомбровича, которые можно было увидеть на петербургских фестивалях и гастролях также лет десять назад: «Космос» Ежи Яроцкого (который утверждал, кстати, что польский театр «подшит Гомбровичем»), «Гуляй-рожа» (по «Фердидурке») Вальдемара Сьмигасевича и «Оперетка» Ежи Гжегожевского.

-

Международный фестиваль под таким названием с 7 по 17 октября прошел в мытищинском театре «ФЭСТ».

Мытищи — уютный, быстро развивающийся город рядом с Москвой. До ближайшей станции метро 15 минут, на электричке — 25 минут до Ярославского вокзала. Но такая география — «Мытищи — это почти Москва» — сильно мешает и развитию театра, и фестивалю. Критиков в Мытищи не заманишь: если это Москва, то ехать все-таки далековато, а если не Москва, то с чего бы? Такое же положение и у химкинского театра «Наш дом», да и у других театров в городах-спутниках Москвы.

-

«Недоразумение». А. Камю.

Театр «Старый дом» (Новосибирск).

Режиссер Антон Маликов, художник Анна Федорова.По мнению экзистенциалистов, становление личности происходит в процессе переживания кризисов, которые сопровождаются чувствами страха, отчаяния, безысходности. В пьесе Альбера Камю «Недоразумение» жизнь воспринимается человеком как постижение собственного одиночества. Но драматург предполагает: тотальное непонимание между людьми может быть преодолено. В спектакле Антона Маликова, поставленном в новосибирском театре «Старый дом», мир обречен. На сцене холодное, не предназначенное для жизни пространство — гостиница, которую содержат Мать (Халида Иванова) и ее дочь Марта (Лариса Чернобаева). Из горизонтально сложенных реек выстроена длинная стена темного сине-зеленого цвета — таким могло бы быть море, о котором мечтает Марта. Вдоль линии рампы тянется полоса из желтых решеток, словно указывая направление движения. Из предметов интерьера — только темные кресла-кубы и высокий светильник прямоугольной формы. Пространство диктует хозяйкам гостиницы модели поведения.

комментарии