Еще прошлой весной были сформированы 4 команды по 4 участника (режиссер, художник, драматург, композитор), летом им был прочитан курс лекций по фольклору и антропологии, за два месяца до старта было положено начало репетициям, и в течение пяти дней эскизы готовились к показу на сцене. Помимо прочего у каждой группы был менеджер, задачей которого было представить проект будущего спектакля и необходимую информацию для его реализации на театральных площадках Петербурга.

В экспертный совет вошли теоретики и практики театра, критики, представители финансовых корпораций. Андрей Пронин, Владимир Раннев, Наталья Скороход, Николай Песочинский, Виктор Минков, Кристина Матвиенко, Павел Руднев, Валерий Золотухин, Виктор Рыжаков, Виктор Лапин, Майкл Эрли — далеко не полный список тех, кто принимал участие в обсуждениях.

…Во холодном, сером, вечно дождливом граде Петербурге, на новехонько-приновехонькой сцене Александринского театра пировал люд театральный. Все-то они соколы известные, подвигов много совершавшие, собрались да и задумали дело — возродить эпос русский. Пять дней и пять ночей они репетировали, света белого не видели. Не понапрасну времечко прошло. Наступил день, когда бояре театральные (и не очень) проведать их пришли. Два дня во всей красе добры молодцы да красны девицы сказки да былины разыгрывали о богатырях русских да ЯТЬ возвратить пробовали.

Среди бояр театральных на зрелища чудные смотрели недоученные писарем девки Дарья, Настасья, Татьяна, да не просто так смотрели и поглядывали, рты разинув, а указ царский выполняли: «Доложите-ка нам о чуде заморском — о „Мастерской“ Новой сцены, да так опишите, чтоб Иванушка-дурачок замысел вычитал». Три дня и три ночи девки думы думали, глаз не сомкнули. Да на четвертый день всю бересту исписали…

Эскиз первый. Зимний путь

Драматург Саша Денисова. Режиссер Марфа Горвиц. Художник Дмитрий Разумов.

Пьеса Саши Денисовой «Зимний путь» — это переработка былин о малоизвестном богатыре Дунае Ивановиче. В пьесе собрано больше десяти сюжетов о нем. Костяк одинаковый: князь Владимир просит Дуная найти ему невесту. А все, что случилось до и после, — вариативно. Драматург, а вместе с ней и режиссер попытались объединить все варианты, показав события не в хронологическом порядке. Собрать цельную историю о Дунае из режиссерских кусочков зрителю было трудно…

Эпизоды разделены титрами-проекциями на заднике. Эти тексты — каждый раз предыстория того, что нам сейчас покажут. Актеры играют именно варианты одной былинной истории — этюды, которые имеют начало и конец, но по смыслу между собой не связаны. Каждый этюд — вариант истории о Дунае. Режиссер идет вслед за драматургией: у нас нет зафиксированных историй о богатырях — русский эпос не собрать и не возродить, зато на этом материале легко пародировать высокий стиль, особую напевность речи, чем и занимаются актеры в начале эскиза. Они рассказывают о своих «подвигах» — походе в «Ленту», визите к стоматологу, — стилизуя современную речь под былинные напевы. Режиссер сознательно пытается создать диссонанс между звучанием и значением слов. Снижается пафос былин, история намеренно упрощается. Горвиц чувствует наше время — оно не эпическое, в нем нет героя. Поэтому после первых монологов речь резко меняется, становится бытовой. И уже нет несоответствия между героями и их способом произнесения текста — наоборот, все органично соединяется.

К финалу эскиза режиссер и вовсе лишает актеров слова. Акцентируя зрительское внимание не на былинах, богатырях и эпосе, а на пластическом дуэте Вячеслава Коробицына и Янины Лакобы. Перед нами уже не богатырь Дунай и его жена Настасья, а просто мужчина и женщина.

Эскиз второй. Ять

Драматург Константин Федоров. Режиссер Алессандра Джунтини. Художник Софья Матвеева. Композитор Илья Амелин.

«Спектакль-пасквиль», как указано в программке, построен так, что группе зрителей приходится все время передвигаться от одной мини-сцены к следующей, каждый раз с неохотой покидая уже нагретое место на полу. Темно, тесно, неудобно. И происходит что-то тоже очень неудобное. Разве тема «Мастерской» — не русский эпос? Но актеры в белых одеждах и блестящих «шлемах» (кастрюлях и черпаках) почему-то не играют и даже не вспоминают Муромца-Никитича-Поповича и прочих, а говорят о какой-то войне, рейтингах, царе-батюшке и полетах в космос. Обстоятельство времени — далекое будущее, погруженное в состояние глубокого нецивилизованного прошлого. Ржавые железяки и разломанные запчасти автомобилей обрамляют каждую из четырех площадок, разделяя зрителя и сцену не линией рампы, а обломками нашей нынешней реальности. Драматург Константин Федоров превращает действительность сегодняшнего дня в былинную присказку, в текст колыбельной полусказочного склада: «…в космос летааали, Бога не видааали…».

Юродивый с балалайкой (композитор Илья Амелин с электрогитарой) сопровождает зрителей в переходах от сцены к сцене, припевая куплетики о каждом следующем сюжете. Сюжеты же нарочито упрощенные, почти лубочные: вот бабка с дедкой внука спать укладывают, вот две торговки на базаре сплетничают, дальше — приемная царя. Между ними нет ни связующей линии, ни общего развития. Но есть постоянная игра с темами на злобу дня, с понятиями, уже ставшими своего рода клише. Это как раз то, что сильнее всего смутило большую часть экспертного совета: слишком прямая, клишированная подача той информации, которой мы и так питаемся каждый день, желая того или нет, недостаток зашифрованности сценического текста.

Но, с другой стороны, эта работа как раз отвечала теме «Мастерской»: здесь не выбивают пыль из сюжетов былин, не переносят ветхих и хрупких от старости богатырей в наши дни, тут как раз происходит рождение нового эпоса, со своими героями, легендами и великими побоищами. И разве сегодняшние «либерасты», «пидерасты» и пресловутые «86%», ставшие в нашем сознании назойливыми клише, не превратятся в то же, что и «ясный сокол», «добрый молодец» и «Змей-Горыныч»?

Непосредственного включения зрителя в действие, вопреки ожиданиям, не происходило, и неопределенность положения зрителя в таких условиях четко ощущалась. С одной стороны, дистанция между ним и сценой была сохранена, хотя и предельно сокращена, с другой — ему приходилось включаться в ритм происходящего, меняя локацию вместе с актерами. Но максимально включенным в действие зритель чувствовал себя в те моменты, когда транслировалось видео подавления митингующих. Эти проекции, проходившие через все черное пространство сцены, создавали почти физическое ощущение участия в митинге, а, соответственно, и в самом спектакле.

Сконструированная режиссером форма спектакля (раздробленная модель мира с совершенно неопределенным, «шатающимся» положением в ней человека) очень точно попадает во время, в сегодняшнюю его суть. В полной темноте человек переходит из угла в угол и подсматривает за рождением нового абсурдного эпоса, в котором он уже живет, но ничего о нем не понимает. Неудивительно, что полет на машине времени в прошлое (то есть в настоящее) и есть самый логичный финал этой нелогичной истории.

Эскиз третий. Распутье

Драматург Дмитрий Воздвиженский. Режиссер Иван Миневцев. Художник Юлиана Лайкова. Композитор Константин Хазанович.

Эскиз «Распутье» был определен менеджером команды как «театр художника». Однако определение оказалось спорным. Создатели — выпускники мастерской Крымова-Каменьковича — во многом переняли эстетику Лаборатории Дмитрия Крымова. Причем буквально: намеренная бутафорность в оформлении, прием показа частного вместо целого (например, в случае с богатырем — огромный глаз и нос вместо лица), но формальная игра в архетипически русское не выросла в месседж и оказалась неубедительной.

Миневцев и Лайкова выполнили эскиз в коллажной форме: начиная с фигуры древнего богатыря и заканчивая непоследовательным монтажом сцен. Это некая попытка сжать в одно образное целое наше отрывочное, поверхностное представление о русском эпосе. Функция склеивания материала отдана рассказчику псевдонаучных сведений о существовании эпических героев. Такой способ спайки отдельных частей сценического действия одновременно и очень действенен, и очень рискован. С одной стороны, происходит непосредственный контакт со зрителем, постоянное втягивание его в происходящее, с другой — на рассказчике лежит слишком большая ответственность, и будь он недостаточно харизматичным, спектакль может распасться на отдельные несвязанные элементы.

Распутье здесь — не метафора, а часть сценографии: массивный камень из папье-маше, где не сходятся дороги, не совершается жизненный выбор и где нет места подвигу. Тема этого рокового места номинально заявлена, но не развита: в одну минуту бумажный валун может превратиться в праздничный стол, за которым русская свадьба плавно перетекает в традиционный «мордобой». Единственному не муляжному богатырю — Филиппу Дьячкову — не приходится стоять на распутье и делать выбор: вместе с тяжелыми латами и доспехами актер тащит свое привычное амплуа обаятельного антигероя, этакого «Добрыни из подворотни». Но как бы хорошо это амплуа Дьячкова ни было нам знакомо, его игра все равно подкупает своей непосредственностью, граничащей с развязностью.

Все актеры, большинство из которых студенты мастерской Марата Гацалова, играют так, что первым впечатлением от эскиза становится ощущение радости театра, легкости и стройности увиденного. Но это ощущение довольно быстро выветривается, когда пытаешься понять единый замысел, на котором держатся и актерское исполнение, и игра с формой и текстом.

В «Распутье» все оказалось вывернуто: на афише не боевой конь, а рабочая лошадь, не черный ворон, а серая ворона; не камень на распутье, а живописный валун, не художника театр, а актера. Не возрождение, а невозможность реанимировать эпос.

Эскиз четвертый. Обморок говорящего субъекта

Танцдраматург Татьяна Гордеева. Режиссер, художник Сергей Ларионов. Композитор Иван Абрамов.

Последний показ — это работа, стоящая дискуссии. Появление подобной работы в лабораторных рамках, несомненно, важный шаг в сторону современного искусства, и, в частности, танца.

Имя режиссера Сергея Ларионова стало известно в Петербурге благодаря танцспектаклям «Я люблю тебя К. М.» и «#MotherFatherSistersBrother» по мотивам пьес Чехова, Беккета и Ионеско. Татьяна Гордеева — танцдраматург данного показа — ныне одна из востребованных исполнительниц современного танца и ведущий педагог, работает в театре «Кинетик» Саши Пепеляева, в московском ЦЕХе, выступает сольно.

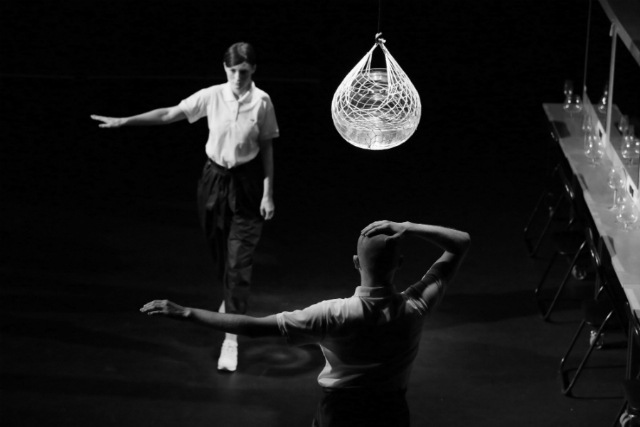

Назвать совместную работу Ларионова и Гордеевой эскизом будет не совсем точно. Это завершенная работа со сложной структурой, которой явно тесно в рамках авторского определения «танцперформанс», ее можно назвать и перформансом, и танцперформансом, и танцтеатром — слишком размыта жанровая граница. Перформативность этого акта не визуальная — она складывается из зрительского восприятия: вариативность трактовки, ассоциативность. Зритель здесь со-творец, а значит, полноправный участник. Удивляет тот факт, что на уровне формы этот показ — законченное действие с определенной драматургией, выраженной средствами contemporary dance; многое построено на импровизации, но в строгих рамках рисунка.

По-европейски стильное, минималистичное оформление, черно-белые костюмы — все это работает на единую идею атмосферы. Подвешенные над пространством аквариумы, заполненные водой, сцена, обрамленная зеркалами, нагнетаемый музыкальный шум создают ощущение вакуума, давящей пустоты. Отсутствие логики и сюжета, абсурдность, мультимедийные вставки — характерные для постмодерна составляющие. Как признается Татьяна Гордеева, «поднятие руки значит поднятие руки». Движение как движение, а не как сюжет, посыл или смыслообразующий фактор, танец в абсолюте. Эту работу легко представить на таких площадках, как «Скороход», Эрарта Сцена, словом, там, куда давно проложил себе путь постмодернистский contemporary dance.

В российской культуре нет ни своей «Илиады», ни «Песни о Нибелунгах», ни даже «Калевалы». Из национального эпоса вспоминаются только былины, которые по природе своей не литература, а записанное устное творчество. Поэтому на прошедшей «Мастерской» резонно возник вопрос: что, собственно, возрождать, и что же в конечном результате это даст театру? Планировался, вероятно, поиск новых средств выражения забытого театром культурного пласта. В эпосе легко найти все архетипы русского характера в традиционном его понимании — это во многом и стало отправной точкой для большинства представленных эскизов. Отсюда — нарочитая театральность, псевдопатетика, дегероизация. Их девки Дарья да Марья увидели в точности. Ни с чем не спутаешь…

Итог текста и лаборатории такой — режиссеры не справляются с формой, Филипп влюбляет в себя женщин, театр художника — красивое название, пластический театр — всегда хорошо, а причем тут русский эпос? Да кто его знает