Отлично понимаем: на «карантинный» мир обвалился такой поток видео-театральной информации, что трудно не сойти с ума. Будет ли какой-то толк от этих просмотров — вопрос: театр, лишенный живой энергии, «тень теней» — это как бы и не театр…

Мы предлагаем проводить время не только в охоте за новостями, но и за штудиями. И периодически станем предлагать читателям советы «узких» специалистов: что почитать и посмотреть по какой-то теме, до которой раньше не доходили руки.

«РЕВИЗОР» МЕЙЕРХОЛЬДА. СПЕКТАКЛЬ В ВООБРАЖЕНИИ

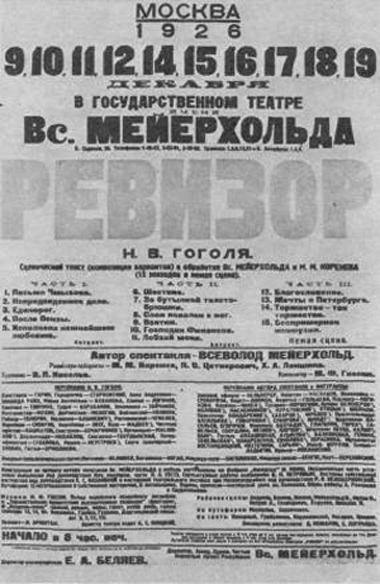

Премьерная афиша спектакля «Ревизор».

«Произведение искусства может влиять только посредством фантазии. Поэтому оно должно постоянно будить ее». Это утверждал Всеволод Мейерхольд. Тогда — если разбудить нашу фантазию, по сохранившимся материалам можно попытаться представить себе один из лучших спектаклей этого режиссера.

Постановка «Ревизора» 1926 года — один из наиболее сложносочиненных и идеально выстроенных на всех уровнях спектаклей ХХ века. Он шел больше 10 лет, кроме многих городов СССР был показан на гастролях в Берлине и Париже, и в последний раз его играли в день закрытия Театра имени Мейерхольда, 8 января 1938 года — это было 440-е исполнение «Ревизора». Изучению спектакля были посвящены три книги и несколько десятков рецензий. Остались фотографии и несколько минут хроникальной киносъемки. Многие из этих материалов доступны сегодня в Сети.

Во-первых, опубликован устный доклад режиссера, содержащий некоторые положения замысла спектакля: Мейерхольд В. Э. Статьи, письма, речи, беседы. В 2 ч. М., 1968. Ч. 2. С. 108–117.

Стенограммы некоторых репетиций — в книге «Мейерхольд репетирует»: В 2 т. М.: Артист. Режиссер. Театр, 1993. Т. 1. С. 25–152.

В книге К. Л. Рудницкого «Режиссер Мейерхольд» (М., 1969) содержится описание спектакля по эпизодам (с. 351–380).

Реконструкция постановки по мизансценам была сделана В. А. Пястом (Мейерхольд в русской театральной критике. 1920–1938. М., 2000. С. 206–208).

Существует фиксация и анализ пространственного решения спектакля (Н. М. Тарабукин о В. Э. Мейерхольде. М., 1998. С. 17–52).

Анализ музыкальной ткани спектакля сделал Э. И. Каплан (см.: Встречи с Мейерхольдом. М., 1968. С. 332–342).

Спектакль отражен в разных ракурсах критиками 1920-х годов (сборник «„Ревизор“ в Театре имени Мейерхольда». Л., 1927, переиздание 2002), особенно глубоким был анализ спектакля в статье «Ревизия „Ревизора“» А. А. Гвоздева.

Несколько рецензий, опубликованных после премьеры, раскрывают взгляд на спектакль с разных позиций театральной мысли 1920-х годов. Высказались с «левого фронта» М. Загорский, В. Блюм, нарком А. Луначарский. В фельетоне теоретика «формальной школы» В. Б. Шкловского есть точные характеристики режиссерской конструкции. Там же — статья композитора и музыковеда Б. В. Асафьева «Музыка в драме», отзыв критика старой школы А. Р. Кугеля (см.: Мейерхольд в русской театральной критике. 1920–1938. М., 2000. С. 208–243).

Особенно глубокими стали «авторские» отражения спектакля Андрея Белого и Михаила Чехова (см.: Гоголь и Мейерхольд. М., 1927. С. 9–38 и 8–88 соответственно).

В «Книге воспоминаний» П. А. Маркова — начало его большого неоконченного исследования спектакля (см.: Марков П. А. Книга воспоминаний. М., 1983. С. 369–374).

В книге Б. В. Алперса «Театр социальной маски», изданной в 1931 году, театр Мейерхольда подвергался уничтожающей критике в ходе «борьбы с формализмом» за утверждение реалистического театра, который будет «в состоянии вскрыть всю сложность социально-психологических, политических и бытовых процессов, развертывающихся в реконструктивный период». Однако воспитанный Мейерхольдом в 1910-е годы Алперс очень силен в описании режиссерского решения.

Позднее этот спектакль вспоминали его зрители, ставшие крупными театроведами — так по-советски осторожно, но с некоторыми ясными деталями спектакль описал А. П. Мацкин в книге «На темы Гоголя» 1984 года.

Современная глубокая театроведческая точка зрения на эту режиссерскую работу Мейерхольда, с учетом многочисленных исторических контекстов, — в статье Е. А. Кухты «„Ревизор“ Мейерхольда. К вопросу о театральной драматургии спектакля» в послесловии к переизданию сборника «„Ревизор“ в Театре имени Вс. Мейерхольда» (С. 82–130).

Остались многочисленные фотографии спектакля, которые можно увидеть в последовательности развития действия, от эпизода к эпизоду:

[Not a valid template] [Not a valid template] [Not a valid template]Сохранилась видеосъемка фрагментов из двух эпизодов спектакля:

Недавно была обнаружена звукозапись нескольких реплик из диалога Хлестакова (Эраст Гарин) и Анны Андреевны (Зинаида Райх).

В этой недавней лекции — рассказ о спектакле Мейерхольда в сравнении с двумя другими постановками «Ревизора» — К. С. Станиславского в Московском Художественном театре с участием Михаила Чехова в роли Хлестакова (1921) и Игоря Терентьева в Ленинградском доме печати (1927):

Будем надеяться, что, погрузившись в эти материалы, читатели ПТЖ стали создателями и зрителями 441-го представления легендарного спектакля — в фантазии. И согласимся с рассуждениями К. Чуковского: «Меня в мейерхольдовских постановках поразило то, что они глубоко психологичны. Идиоты видят в них только трюки, не замечая, что каждый трюк осердечен, насыщен психеей, основан на проникновенном знании души человеческой. Я и не подозревал, что Мейерхольд такой сердцевед. Если бы он не был режиссером, он был бы великим романистом, вроде Джемса Джойса. Его капитал — необыкновенное знание человеческой психофизики, оттого-то он и может ставить „Лес“ и „Ревизора“ по-новому. У него есть много новых, собственных знаний о Хлестакове, о Сквознике-Дмухановском — и его трюки сводятся к тому, чтобы передать нам эти знания. Конечно, есть в нем и тысяча других вещей (например, органическое чувство стиля), но то, о чем я говорю, главнейшее. Потому-то невозможно подражать Мейерхольду, подделаться под Мейерхольда и пр. Его можно только обкрадывать (что и делают), но никакой другой режиссер не может творить в его духе. Для этого он должен быть таким же гениальным знатоком человеческой психофизики».

Ветвь театроведения. Замечательно! И для студентов, и для профи в карантине на канапе. Браво, Песочинский!!! Одно замечание: все-таки не полностью в воображении (in effigie), но в исторической памяти и в нашем воображении. Бывают ведь и спектаклия. режиссерами по разнвм причинам режиссером не поставленные, не осуществленные, и это тоже отдельная большая тема (как тот же «Гамлет» у Мейерхольда, или несколько спектаклей «в воображении» Пискатора, которые ему дали поставить в Москве как подозревавшемуся в троцкизме и разрушителю классики).