«Летят журавли». А. Байдо.

Иркутский областной музыкальный театр им. Н. М. Загурского.

Дирижер Виктор Олин, режиссер Анастасия Гриненко, художник Сергей Новиков.

Мировую премьеру музыкальной драмы «Летят журавли» Иркутский областной музыкальный театр посвятил юбилею Победы. На военные годы пришлись младенчество и детство этого театра — он был создан в марте 1941 года и работал всю войну, разъезжая по родному краю и выступая в госпиталях. В фойе сейчас организована толковая выставка, посвященная историям людей театра, и от их историй захватывает дух. Например, вот от этой: рядовой артист Павел Белокур ребенком прошел через Освенцим, после войны отслужил в армии, был демобилизован и отправлен в фильтрационный лагерь, а затем на принудительные работы в Иркутск, где вскоре смог выступать на театральных подмостках как тенор. Но это не стало венцом его карьеры: уже в солидном возрасте он поступил в медицинский институт и выучился на врача-ортодонта. Город помнит его и как героя-любовника на сцене, и как хорошего доктора — что нечасто бывает в театральной истории.

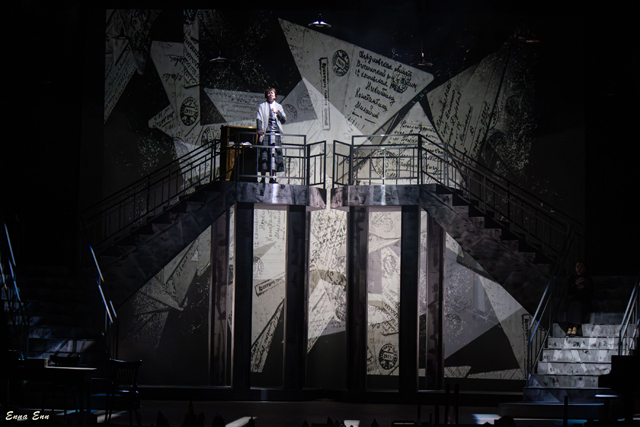

Сцена из спектакля.

Фото — Наина Шмелева.

Постановщики нового мюзикла добавили сибирских красок в историю, знакомую всем по фильму Михаила Калатозова. Художник Сергей Новиков расставил на авансцене небольшие макеты Кремлевских башен со звездами и курантами и культовых иркутских построек, вроде станции Зима, где по легенде родился Евгений Евтушенко. В тексте либретто уместно сохранили эпизод, где солдат Владимир, которого спас Борис, рассказывает, что его подразделение, попавшее в окружение, «сибиряки отбивали». И еще либреттист Константин Рубинский позаимствовал из регионального словаря Иркутской области забавное выражение «швыркать чай» — то есть с шумом хлебать его. Это все вроде бы мелочи, но именно они лишний раз напоминают, что мировая премьера первоклассного мюзикла состоялась не в столицах, а в далеком Приангарье.

«Летят журавли» обозначили на афише как музыкальную драму по пьесе Виктора Розова «Вечно живые». Текст пьесы был взят за основу и составил массив диалогов. Среди персонажей выделяется Вероника, к которой незримо тянутся все ниточки повествования. Ее жених Борис существует скорее в метафизическом измерении — он быстро уходит добровольцем на войну, где погибает, о чем рассказывают вкрапленные в основную историю документальные вставки, но он не раз является Веронике в качестве призрака. Через шуточную песенку Бориса про журавликов-корабликов, которые летят под облаками «на зависть гордым курицам, павлинам да индюшкам», композитор Артур Байдо вводит сквозную тему. Мелодию наигрывает одним пальцем на фортепиано Вероника, затем во время воздушной тревоги патетическую вариацию «Журавликов» виртуозно исполняет Марк. В конце первого акта мелодия возвращается в форме жутковатого инструментального проигрыша, и у изголовья кровати Вероники материализуется человек в военной форме, похожий на Бориса.

А. Солоха (Вероника), С. Потапов (Борис).

Фото — Наина Шмелева.

Для Байдо это третий проект, где он выступает композитором-создателем мюзикла; буквально на глазах он превращается в мэтра индустрии. До этого Байдо специализировался на саунд-продюсировании и аранжировке. В нынешней премьере композитор создает сложно устроенный музыкальный лабиринт, к которому не просто адаптироваться и артистам, и зрителям. Душевные мелодичные солдатские песни о девчонках, которые Константин Рубинский «заправляет» смешными выпуклыми стихами («Ох, не надо, парни, мне / Нефертити, / Отдыхает пусть в своей / Пирамиде…»), соседствуют в партитуре с ершистыми инструментальными фрагментами, где звук будто рассыпается на тысячи мелких колючих осколков. Депрессивные состояния Вероники иллюстрирует музыка хоррора, достойная хичкоковского «Психо». В партитуре мюзикла «Орел и ворон», которую Байдо написал два года назад для Красноярского музыкального театра, уже присутствовали такие отвлекающие музыкальные эпизоды, как будто не имеющие отношения к происходящему на сцене, — но сейчас, по прошествии времени, становится понятно, что композитор таким образом вводит в линейное повествование элемент фантастического и непостижимого.

Сцена из спектакля.

Фото — Наина Шмелева.

Персонажи так называемого теневого мира собраны в одну группу, и их объединяет фигура Антонины, которая предстает не обывательницей, эвакуированной из блокадного Ленинграда, а певицей в элитном кабаре. Вокруг нее вырастает целый театр в театре, и это самое большое и прекрасное отклонение постановщиков от сюжета пьесы Розова. Антонина в мюзикле существует как бы сама по себе, в своем мире, ее никто не судит, и она не попадает в сетку героев, которых авторы сопоставляют в вокальных перепалках, чтобы дать более детальные их характеристики. Так сестра Бориса Ирина с обидой за брата сначала осуждает Веронику: «Ты выбрала легкий путь, / Что же, тогда / Счастлива будь…», — а в финале, когда открывается вся правда о гибели Бориса, Ирина присоединяется к плачу невестки о невозможности исцеления: «Разве умеют в больницах / Души людей/ Обезболить надежно?» Коррумпированному администратору филармонии Чернову авторы дважды дают высказать свое некрасивое кредо: «За все своя цена, / Я каждый долг взыщу сполна, / Услуг бесплатных не бывает». Появление Чернова на сцене сопровождает его музыкальная тема. Когда он излагает свою жизненную позицию Бороздину, отцу Бориса, Марка и Ирины, шантажируя его бронью, выданной Марку по блату, хирург указывает ему на дверь. Еще одной привлекательной для музыкального спектакля чертой либретто Рубинского являются быстрые и естественные переходы прозаических разговоров в развернутые вокальные ансамбли, в которые, со своими теперь уже стихотворными репликами, вовлекаются несколько персонажей.

Сцена из спектакля.

Фото — Наина Шмелева.

Важной компонентой мюзикла становятся танцевальные сцены, и хореограф Дмитрий Якубович создает атмосферные пластические композиции с эффектом переливных календариков. Вероника смотрит в воображаемое окно и видит солдат, медленно поднимающих в такт попеременно правую и левую ногу. Их бодрый хор («Ты только не грусти, / Солдата жди!») накладывается на арию Вероники, которая уже начинает погружаться в депрессию: «Оглянись хоть на минуту, / Стой! Не уходи!.. / Ты все дальше, боль все ближе. / Будто страшный сон: / Тихий ангел, Темный ангел / За плечом таится». В другой картине сольное выступление Антонины, которая исполняет чувственную джазовую импровизацию («Мягкое кьянти / Тонкое платье»), дважды прерывается страшными фронтовыми сценами, всплывающими из ниоткуда. Здесь завораживает работа художника по свету (Василий Ковалев), в реальном времени делающего цветокоррекцию картинки с черно-белой на цветную. В финале картины цветными становятся два бойца на авансцене, а танцующие фигуры, прежде всего тонкая пластичная Антонина, превращаются в блеклые фарфоровые статуэтки, которые коллекционировали в СССР. В сцене полковой вечеринки артистам кордебалета поставлены поперечные шпагаты в воздухе из народного характерного танца, которые они синхронно исполняют под аплодисменты публики. К хореографическим и вокальным сюрпризам принадлежит выступление Нюры по прозвищу «хлеборезка». Продавщица появляется на празднике у Антонины и в какой-то момент решается спеть разухабистую гастро-арию про икорку, стерлядку и водочку.

Сцена из спектакля.

Фото — Наина Шмелева.

Знаменитый фильм Михаила Калатозова, ставший лауреатом «Золотой пальмовой ветви» на Каннском фестивале в 1958 году, цитируется постановщиками как один из важных источников вдохновения — никаких специальных сближений с этим кино нет, но постановщики используют суперзанавес в качестве проекционного экрана, где название спектакля написано шрифтом из фильма. И еще кроме вышеупомянутых маленьких домиков по периметру сцены установлена игрушечная железная дорога. С одной стороны, в контексте осмысления войны крошечные движущиеся вагончики акцентируют внимание на микрокосме, на конкретно взятой семье и одной судьбе, с другой, возможно, она напоминает об уникальной конструкции круговых операторских рельсов, сконструированных оператором фильма «Летят журавли» Сергеем Урусевским, также награжденным в Каннах. (Благодаря этому изобретению умирающий от пули Борис видел над собой небо как выстроенный из деревьев купол.) Постановщики мюзикла используют и специально снятое кино как строительный материал для спектакля: это и стоп-кадры с разрушенными зданиями, и увеличенные в несколько раз фотографии паровоза и железной дороги, часть которых является черно-белыми проекциями миниатюрных объектов, стоящих на авансцене. «Маленькая» жизнь в домиках сопоставляется как не менее важная и значимая с трагедией мирового масштаба. Другая перекличка с кино происходит через песню «Москвичи», куплеты из которой поют эпизодические героини мюзикла, чьи голоса присоединяются к хору безымянных тружеников тыла из кинохроники, и рефреном звучит фраза: «Но мы все выдержать сумеем, / В тылу Москва слезам не верит, — / Мы знаем точно!» Так аккуратно вводится вторая важная тема мюзикла — о разности женских судеб, — созвучная оскароносному фильму Владимира Меньшова.

Сцена из спектакля.

Фото — Наина Шмелева.

Основой декораций художник Сергей Новиков сделал два огромных лестничных пролета, которые соединяются и разъезжаются в зависимости от обстоятельств. Лестница играет значимую роль в фильме, но постановщики мюзикла эффекты с обрушением кровли и лестницей «в никуда» не используют. Вещный мир за счет обилия устойчивых предметов в спектакле кажется надежным и незыблемым, тогда как внутренний мир героев представляется хрупким и ломким.

К премьере подготовили два состава исполнителей, и во главе каста оказались молодые актрисы, блеснувшие в декабре в премьере «Антигоны». Роль Вероники досталась Анастасии Солохе (ее Борисом стал Сергей Потапов) и Дарье Щур (Борис — Евгений Изибаев). В роли Антонины вышла Кристина Рагиль, эксцентричная Исмена из «Антигоны»; в другой вечер лицедействовала Софья Сучкова, привнесшая в партию певицы кабаре шарм и величие, внезапно напомнив о другом иркутском мюзикле — «Две королевы» Антона Светличного, где она исполняет роль Марии Стюарт. Роман Лукьянчук и Гейрат Шабанов вжились в наполненный вокальными номерами образ продажного администратора Чернова, а Евгений Алешин и Дмитрий Якубович убедительно сыграли во всех смыслах положительного героя Федора Бороздина. Трудно выбрать лучшую между двумя исполнительницами партии Нюры-хлеборезки — Ириной Мякишевой, которая, имея в запасе профессию режиссера, вплавляет навыки в роль, и Юлией Панченко, играющей чистый гротеск.

Сцена из спектакля.

Фото — Наина Шмелева.

Выпустив премьеру, труппа занялась подготовкой к новому сезону. В октябре Анастасия Гриненко должна выпустить лирическую музыкальную комедию «Служебный роман» с музыкой Андрея Петрова, а в ноябре покажут пластический спектакль «Ромео и Джульетта» по мотивам балета Сергея Прокофьева с хореографией Ирины Ляховской. Следующий, 85-й сезон театр рассматривает как юбилейный, поэтому премьер будет много — полный список объявят уже осенью.

Комментарии (0)